講師から

新年おめでとうございます。心新たに1年を迎えました。今年も、生徒さの皆さんと一緒に成長していきたいと

思います。どんどん弾けるようにしていきた〜い、と、闘志を燃やしているところです(笑)1年の今のこの時期が

1番、やる気に満ち溢れているとき。「今年はあれしたいな、これしたいな、こんなこと頑張ろう・・・」と、いろいろと

思うときでもあります。皆さんはどんなことを思っているでしょうか?

ご縁があってピアノレッスンをさせて もらっていますから、できるだけ生徒さんの希望に沿って進めていきたいと思っています。お子さんの生徒さんであれば、 自分で楽譜を読む力をつけてもらいたいと考えていますから、音読みは必須。大人の生徒さんの場合は、楽譜を読むことを 学習をしなくてもレッスンが可能ですから、耳コピレッスンか音読みレッスンかを選択してもらっています。演奏力がある 生徒さんでしたら、もちろんその先のレッスンに入ります。お一人お一人、自分が望む形でのレッスンを行います。どのような 形であっても、わかりやすく何かを得られるようなレッスンにしていきたいと思っています。楽しく明るくレッスンをしていきたい と思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

ご縁があってピアノレッスンをさせて もらっていますから、できるだけ生徒さんの希望に沿って進めていきたいと思っています。お子さんの生徒さんであれば、 自分で楽譜を読む力をつけてもらいたいと考えていますから、音読みは必須。大人の生徒さんの場合は、楽譜を読むことを 学習をしなくてもレッスンが可能ですから、耳コピレッスンか音読みレッスンかを選択してもらっています。演奏力がある 生徒さんでしたら、もちろんその先のレッスンに入ります。お一人お一人、自分が望む形でのレッスンを行います。どのような 形であっても、わかりやすく何かを得られるようなレッスンにしていきたいと思っています。楽しく明るくレッスンをしていきたい と思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月が過ぎて、いかがお過ごしでしょうか?遊びを頑張った人、勉強を頑張った人、何をすることなくボ〜ッと過ごしてしまった人

(☜私はこの部類)いろいろおありだと思います。中学生や高校生さんたちは、部活も始まった頃。昔は、お正月って特別感がありまし

たが、今は、お店も開いているのでそうでもないですね・・・・。

お正月が過ぎて、いかがお過ごしでしょうか?遊びを頑張った人、勉強を頑張った人、何をすることなくボ〜ッと過ごしてしまった人

(☜私はこの部類)いろいろおありだと思います。中学生や高校生さんたちは、部活も始まった頃。昔は、お正月って特別感がありまし

たが、今は、お店も開いているのでそうでもないですね・・・・。さて、新しい年に向けてレッスンの準備も整ってきました。 昨年まで行っていた「100曲マスターカード」は、今年から「50曲チャレンジ!」に変更しました。・・・・が、中身は何ら変わって おりません(笑)50曲の合格でBOXからお持ち帰りしていただけることも変わっていません。だったら、100曲マスター・・・にしなくても、 50曲チャレンジ・・・でもいいのかな?せめて50曲はがんばって合格しよう!の意味も込めて「50曲チャレンジ!」に変更いたしました。

1月のレッスンスタートから新しいスタンプ用紙をお渡しできるよう、準備万端です。これからの1年、自分なりの頑張りで50曲の 合格を目指して取り組んでいきましょう。いよいよ新しい年のレッスンスタートです!

早速、50曲チャレンジ!のスタンプ用紙の 配布が始まりました。クリスマスやお正月があった冬休みなので、「ピアノの練習あまりできなかった〜」「たくさん遊んだから・・・」と 小学生の生徒さんたち。楽しいことがたくさんある冬休みなので、ピアノの練習ばかりとはいかないですよね。そんな時もあると思います。 来週は学校も始まりますから、毎日の生活にまた、ピアノの練習も取り入れてもらえれば・・・と思います。そんな中、50曲チャレンジ!の 最初のスタンプを押した小学生の生徒さん。12月までの1年間のレッスンで、コツコツと練習に励んでもらいたいです。今年も頑張っていきましょう。

長いお休み明けのピアノのレッスンだったにも関わらず、お休み前のミスがそのままの状態だった生徒さん。練習をして

いないわけではありません。ピアノの練習はしてくれていたようですが、ミスが直っていない。何も変わらないままの曲。

これじゃ、ピアノの練習をしてもしなくても一緒です。むしろ、状態が良くなっていないのであれば、練習をしただけ

無駄ではありませんか?

長いお休み明けのピアノのレッスンだったにも関わらず、お休み前のミスがそのままの状態だった生徒さん。練習をして

いないわけではありません。ピアノの練習はしてくれていたようですが、ミスが直っていない。何も変わらないままの曲。

これじゃ、ピアノの練習をしてもしなくても一緒です。むしろ、状態が良くなっていないのであれば、練習をしただけ

無駄ではありませんか?お母様も悩んでいらっしゃるようでした。「チャラチャラと弾いてしまうから・・・・。 どうしたらチャラチャラと弾かなくなりますか?」生徒さんのレベルは、音が読めないとかリズムがわからないとかの レベルではありません。生徒さんがやってしまうミスは、スラーをきちんと見ていない、指番号が違っているからいつも 音ミスしちゃう、強弱がついていない・・・・など、表現に関係することばかり。音やリズムは正しく弾けているので聴けなくは ないのですが、曲として完成させてほしいのです。演奏もここまで進んでくると、はっきり言って本人次第。私は「もっと こうして欲しい・ああして欲しい」と、指導をしていきますが、生徒さん本人がそう思わなければ直るものも直っていきません。 結局、ただ弾いているだけの練習になっている間は、弾いていること(練習をしていること)に満足をしてしまって、弾くこと自体が 目的になっているので、間違いが直っていかないのだと思います。

間違いばかり起こしていると、毎回毎回、先生に注意を される⇨注意をされることが嫌⇨直す このように、自分自身が不都合に陥ったり、嫌な思いを感じるようになると、真剣に向き合う ようになります。ですが、別に注意をされることが嫌だと感じなかったり、曲が合格しなくてもいいと思っている間は、練習に身が 入らないことが多いです。生徒さんには「100回200回と間違ったものばっかり弾いていても練習にはならないよ。それよりも5回で いいから正しいものを弾くようにしないと」と、お話させてもらっています。同じことで注意を受けていることを「嫌だな」と 思えるようになってほしいのですが・・・。あとは「もっと上手に弾きたい」と思う気持ちも大事。自分が思ってもいないことを 実現するのは難しいので、自分の気持ちは重要です。楽譜をきちんと見て、どのように弾きたいのか・どのように弾くべきなのかを 考えて練習を積んでほしいと思います。

何人かの大人の生徒さんが「家では上手に弾けているのですが、ここ(教室のピアノ)では上手に弾けません」と、

おっしゃいます。生徒さんは演奏力のある生徒さんで、表現の仕方など表現力を高めるレッスン中です。弾けないって

どういうこと?生徒さんのおっしゃる弾けないというのは、音がわからないとかリズムがわからないとか、そんなことでは

なく、自宅では上手に聴こえてくるのに、教室のピアノでは、あまり上手に聴こえない・・・・ということを表しています。

何故にそうなる?

教室に来ると、怖い顔をして私が睨んでいるものだから萎縮して弾けない?まぁ、それもあると 思いますが(笑)生徒さんの自宅と教室との大きな違いはピアノです。教室にはグランドピアノが置いてありますが、生徒さんの 自宅は電子ピアノ。この楽器の違いはやはり大きく、ピアノ学習の習い始めの時期では感じないことでも、弾けるようになってくると 電子ピアノでは物足りなくなってきます。同じように音が出て曲の演奏ができるのですが、音色までは電子ピアノでは変えることが できないと言われています。じゃ、どう頑張ったって無理じゃん!仕方ないね・・・いやいや、それでは話が進まないので、自宅練習で 気をつけることをお話したいと思います。

そもそも音色って何?簡単に表現をすると、明るい音・暗い感じの音・弾む音・ 沈む音・キラキラした音・・・・などなど様々な表現をします。「もっと明るく弾いてよ〜」なんて生徒さんにお伝えすることもありますが、 わかりやすく言えば音の性格。ピアノ演奏では、聴こえてくる音を聴いて音色が変わったことが判断できますが、電子ピアノでは音色の 弾き分けができないので、弾き方を意識する練習をしましょう。ピアノで音色を変える時は、打鍵するスピード、指のどこで弾くか、 手首の使い方などを違えることで音色に変化をさせていきます。ですから、電子ピアノを弾く時に音の変化を見極められなくても、 自分の指の使い方を考えることで、音色の変化を想像して弾いて欲しいのです。どのように弾いたらどのような音が出てくるのかを 想像して練習に生かしていきましょう。指先意識をして練習をしてみると、教室のピアノで演奏した時にも変化が表れてくると 思います。音色変化は指先コントロールから始まります。ぜひ、指先意識からはじめてみてください。

教室に来ると、怖い顔をして私が睨んでいるものだから萎縮して弾けない?まぁ、それもあると 思いますが(笑)生徒さんの自宅と教室との大きな違いはピアノです。教室にはグランドピアノが置いてありますが、生徒さんの 自宅は電子ピアノ。この楽器の違いはやはり大きく、ピアノ学習の習い始めの時期では感じないことでも、弾けるようになってくると 電子ピアノでは物足りなくなってきます。同じように音が出て曲の演奏ができるのですが、音色までは電子ピアノでは変えることが できないと言われています。じゃ、どう頑張ったって無理じゃん!仕方ないね・・・いやいや、それでは話が進まないので、自宅練習で 気をつけることをお話したいと思います。

そもそも音色って何?簡単に表現をすると、明るい音・暗い感じの音・弾む音・ 沈む音・キラキラした音・・・・などなど様々な表現をします。「もっと明るく弾いてよ〜」なんて生徒さんにお伝えすることもありますが、 わかりやすく言えば音の性格。ピアノ演奏では、聴こえてくる音を聴いて音色が変わったことが判断できますが、電子ピアノでは音色の 弾き分けができないので、弾き方を意識する練習をしましょう。ピアノで音色を変える時は、打鍵するスピード、指のどこで弾くか、 手首の使い方などを違えることで音色に変化をさせていきます。ですから、電子ピアノを弾く時に音の変化を見極められなくても、 自分の指の使い方を考えることで、音色の変化を想像して弾いて欲しいのです。どのように弾いたらどのような音が出てくるのかを 想像して練習に生かしていきましょう。指先意識をして練習をしてみると、教室のピアノで演奏した時にも変化が表れてくると 思います。音色変化は指先コントロールから始まります。ぜひ、指先意識からはじめてみてください。

お子さんのピアノレッスンについては、音読みを自分でしてもらうことを徹底している教室です。それは耳コピ

レッスンをしていないということ。大人の生徒さんへは希望で耳コピレッスンをしていますが、お子さんの生徒さんへは、

音を教えてレッスンをしていませんから、自分で音を読まなければレッスンが続いていきません。それは、入会時の説明でも

お伝えしていますから、入会してくださった時点で、音読みを自分でしていくことを了解してくださっているはず。ではその音読み、

いつまで続ければいいのでしょうか?

お子さんのピアノレッスンについては、音読みを自分でしてもらうことを徹底している教室です。それは耳コピ

レッスンをしていないということ。大人の生徒さんへは希望で耳コピレッスンをしていますが、お子さんの生徒さんへは、

音を教えてレッスンをしていませんから、自分で音を読まなければレッスンが続いていきません。それは、入会時の説明でも

お伝えしていますから、入会してくださった時点で、音読みを自分でしていくことを了解してくださっているはず。ではその音読み、

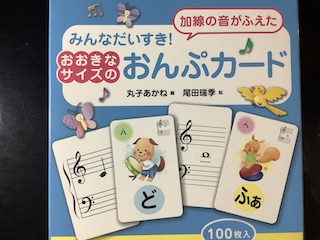

いつまで続ければいいのでしょうか?教室では、音符カードを使って音読みのタイムを計っています。音読みには第1弾と 第2弾があります。せめて第1弾が合格するまでは音読みを続けて欲しいです。レッスンの内容で言えば、初級レベルの曲がスラスラと 弾けるようになっている生徒さんは、概ね音読みが定着していると考えられると思います。音読みが定着してしまえば、音符カードでの 音読みをわざわざしなくても構いませんが、定着していない間に音を読むことをやめてしまうと、読み方を忘れてしまいます。そのような 状態になった生徒さんのピアノレッスンは、1曲の練習曲が仕上がるのに何ヶ月もかかってしまいます。ピティナ・ステップなどで、 同じ曲を何ヶ月もかけて仕上げることはありますが、通常のレッスンで1曲に何ヶ月もかけることはしないのが普通です。

冬休み明けのレッスンで、楽譜の音読みをしてもらったところ、ト音記号は読めるものの、ヘ音記号の音が読めなくなっている生徒さん。 生徒さんは導入レベルのテキストを学習中ですが、実はレッスン中の曲は2ヶ月くらい同じ曲で止まったまま。12小節程度の曲ですが、 2ヶ月も同じ曲で止まったままの状態は、良い状態とは言えません。片手づつで弾いてくれますが、音読みをしてもらうと音を忘れてしまっていました。 何度も片手で弾いている間に覚えてしまったようです。これでは耳コピと一緒。何度も弾いたから覚えただけで、楽譜を見ながら弾いていません。 ここで取り入れてもらいたいのは、弾く練習ではなく音を読む練習です。生徒さんには音符カード読みをしっかり取り組んでもらうようにお話を しました。覚えて弾くのではなく読んで弾く、これを徹底させてほしいと思います。楽しくピアノを弾き続けるための音読みですから、読めるように なるまで徹底的に取り組んでいきましょう。

大人生徒さんのテキストに3連符が出てきました。実は3連符、バーナムピアノテクニック教材で出てきたことがあり、既に

学習済み。これはお子さんの生徒さんにも言えることですが、3連符の学習をしたバーナムのテキストでは、弾きやすいように、

曲の最初から最後までが3連符で書かれています。要は、3連符の数え方で弾ける曲になっているのです。が、大人生徒さんの

テキストの曲は、1と2と3と4と・・・の数え方の中での3連符。これって、かなり弾きにくい曲です。

大人生徒さんのテキストに3連符が出てきました。実は3連符、バーナムピアノテクニック教材で出てきたことがあり、既に

学習済み。これはお子さんの生徒さんにも言えることですが、3連符の学習をしたバーナムのテキストでは、弾きやすいように、

曲の最初から最後までが3連符で書かれています。要は、3連符の数え方で弾ける曲になっているのです。が、大人生徒さんの

テキストの曲は、1と2と3と4と・・・の数え方の中での3連符。これって、かなり弾きにくい曲です。はっきり言って 3連符って、割り切れない音符じゃないですか?1拍を3つに均等に分けるって0.3333333・・・・になりますから。ですからどうしても タタタと均等に弾かなければならないのに、タタターと3つ目の音が長くなってしまいます。生徒さんもそう。普段の8分音符よりは 急ぎ気味に弾かなければならないので、急いで弾くのは良いのですが、ちょっと急ぎすぎちゃって最後の3つ目で止まっちゃう音楽に なってしまうのです。もちろん生徒さんは間違って弾いている感覚はないので、気が付かないのですが、人が弾いているものを聴いてもらうと よくわかります。・・・と言うことで、聴いてもらいながら正しい弾き方の学習です。

結論から言うと、曲の中に出てくる3連符って 「変な感じ」が正解です。これ、感覚的なものなので説明が難しいのですが、割り切れない音符なので、なんか気持ち悪い?感じがするのですよ、 実際。その「変な感じ」「気持ち悪い感じ」を生徒さんに体感してもらうしかなくって。何度も何度も聴いて・弾いて感じてもらいます。 変な感じで弾けたら正しい、変じゃなかったら正しくない・・・・。それでも何度も何度も弾いていると、感覚が掴めてきますので、あとは 練習あるのみ。最終的にはメトロノームに合わせながら曲の演奏ができればOKです。このような曲を何曲も何曲も練習していくことによって、 3連符の正しい弾き方が身についていきます。頭ではわかっていても、なかなか正しく弾けない3連符。慣れるしかないですね。

曲についての簡単なお話をした後、 元気よく弾き出した生徒さん、3小節目に入ったら途端に遅くなったのでした。3小節目に特別な音符が書いてあるわけでもないの ですが、何故だか2拍のばした長さで弾いてしまう生徒さん。「今までと同じ1つ伸ばす音符で書いてあるよ」と伝えましたが、やっぱり 長さが長くなってしまうのです。休符を取ることを忘れて伸ばしちゃったかな?とも思ったのですが、生徒さんに「数えながら弾いて ごらん」と、促すと・・・・。リズムが変になっていた理由がわかりました。生徒さん、3小節目から1と2と3と4と・・・と、とを入れて 数え出したのです。1~2小節目は1,2,3,4・・・だったのに、3小節目から1と2と3と4と・・・。これでは長さが違ってきてしまいます。

曲は、曲の最初から最後までは同じ数え方で弾かなければリズムが狂ってしまいます。1拍を「1」と数えることと「1と」と 数えることは2倍の違いが出てきてしまいますから、3小節目で数え方を変えたことによって、音符の長さが違ってしまったのですね。 曲の最初から1と2と・・・で数え始めるのだったら、最後まで1と2と・・・で数えるべきですし、1,2,3・・・なら最後まで1,2,3・・・の 数え方で統一をしましょう。同じ数え方・同じ早さで数えることを徹底しなければなりません。と、を入れて数えるのか入れないで数えるのか については、曲の中に使われている音符の種類で判断すると良いと思います。8分音符などの分割音符が使われている曲の場合は、と、を 入れて数えた方がより正確にリズムを刻めます。今回の生徒さんの練習曲は、分割音符が使われていない曲ですから、と、を入れずに 数えて最後まで練習をされると良いと思います。次のレッスンまでにリズムを直して、素敵な曲に仕上げてきてくださいね。

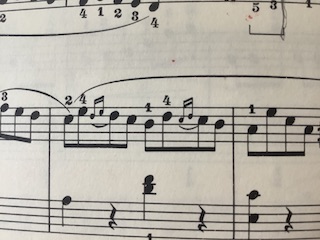

楽譜の中で通常の音符よりも小さく書いてある音符は、装飾音符と言います。小さく書いてあって何の音か分かりづらいのですが、これもきちんと

音を表している音符です。この装飾音符は飾りの音にはなりますが、ピアノで弾く音。ただし、チャチャっと素早く弾く音になります。

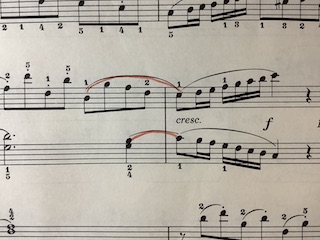

楽譜の中で通常の音符よりも小さく書いてある音符は、装飾音符と言います。小さく書いてあって何の音か分かりづらいのですが、これもきちんと

音を表している音符です。この装飾音符は飾りの音にはなりますが、ピアノで弾く音。ただし、チャチャっと素早く弾く音になります。装飾音符の1番最初の学習は、1音で書いてあることが多いのですが、この写真のように2音で書いてあるものもあります。16分音符で2音続けて 小さく書いてある音が2ヶ所ありますが、おわかりでしょうか?これも装飾音符。1音の装飾音符と比べると、2音ある分だけ更に早く弾かなければ ならず、素早い指の動きが必要になってきます。1音の場合はツルッと引っ掛けるようにして演奏するので、コツさえ掴めば弾きやすいのですが、2音の 装飾音符になってくると、入れ方が難しくなります。では、正しく装飾音符を入れるにはどのようなことに気をつけたら良いでしょうか?装飾音符は、先ほども 書いたように飾りの音符。まず、装飾音符を抜いた状態のリズムを確認しましょう。装飾音符を弾かないで、大元の音だけを弾いてみてメロディーを確認 します。この大元の音楽を崩さないようにして、飾りの音符を入れていきます。ですから、素早く弾く音は装飾音符のみになります。そのほかの堂々と 書いてある音符のリズムを崩してはいけません。これ、ほんのちょっとの差です。実際のレッスンでは、間違った入れ方と正しい入れ方の2通りのリズムを 聴いてもらうのですが、本当にちょっと。でも明らかに違います。この違いを生徒さんに聞き取ってもらって、練習に役立ててもらいます。

装飾音符は素早く弾かなきゃいけない・・・と、理解していらっしゃる生徒さん、それだからこそ焦って弾いてしまいがちですが、まずは、大元の音楽が どんな音楽で作られているのかのリズム確認が必要です。大元の音楽自体が変わってしまっては、曲自体が変わってしまいます。大元の基本になるリズムを 変えることなく、素早く小さな音符だけを速く弾く・・・このようにして、装飾音符の正しい入れ方を習得していきましょう。

ある生徒さんとのレッスンの1コマ。小学生の生徒さんなのですが、表現力豊かな演奏をされます。ピアノを弾くことがとても

好きなようで、ピアノの音もキラキラしています。真剣に弾いていたら何も言い分がありません。そんな生徒さんとのレッスン曲は

ブルグミュラー。どの生徒さんとのレッスンでも同じことですが、まずは聴かせてもらいます。間違っていても、取り敢えず最後まで

聴かせてもらうことが多いです。そして、途中の直して欲しい箇所やミスしている箇所の話に入ります。弾き直してもらいながら、

もう一度曲の演奏をしてもらうのですが・・・。

ある生徒さんとのレッスンの1コマ。小学生の生徒さんなのですが、表現力豊かな演奏をされます。ピアノを弾くことがとても

好きなようで、ピアノの音もキラキラしています。真剣に弾いていたら何も言い分がありません。そんな生徒さんとのレッスン曲は

ブルグミュラー。どの生徒さんとのレッスンでも同じことですが、まずは聴かせてもらいます。間違っていても、取り敢えず最後まで

聴かせてもらうことが多いです。そして、途中の直して欲しい箇所やミスしている箇所の話に入ります。弾き直してもらいながら、

もう一度曲の演奏をしてもらうのですが・・・。「ここはこんな感じかなぁ」などと話をして、生徒さんにもう一度弾いて もらったところ、本当に不思議なのですが、勝手にスタッカートになっちゃったり、リズムが変になったりして、「何やってるの?」 状態になってしまいました。直しが入っていないところも弾き方が変になって、本当に同じ人が弾いているの?と、疑いたくなるような 曲の演奏に・・・。生徒さん本人も「あれ?あれ?ちゃんと弾けていたのに・・・・」なんだか手が言うことをきかなくなったよう。 こうなっちゃうと演奏に対しての気分もノリが悪くなるので、もう仕方なく弾いているような音になってしまって、 いつもの上手な演奏ではなくなってしまいます。生徒さんは、ピアノに嫌われちゃったようです。

実は生徒さん、レッスンの 練習曲で遊び弾きをいつもしてしまうのです。適当にチャラチャラと弾いてみたり、跳ねたりリズムが変わっていたりお構いなしに、 アレンジをしての適当弾きが多いのです。レッスン室でもそうなので、自宅ではもっとたくさんしていると思います。遊び弾きが悪いのでは ありません。真面目な練習曲での遊び弾きがダメなのです。生徒さんが真剣に弾いていないのに、ピアノが言うことを聞いてくれるわけがない! こういうことって、本当にあるのですよ・・・。

ここまでピアノ学習が進んできて、表現力豊かに演奏ができているのに、チャラチャラと 弾いてしまうことは本当にもったいないです。生徒さんは、楽譜の中の指番号も適当になっていることが多く、それが原因でミスをして しまいます。これまたもったいない。もっと真剣に向き合わないと、ピアノに嫌われたまま。ピアノに好かれるようにならないと、自分が思うような 音を出してくれません。ピアノにも心があることをお忘れなく。

「ペダルは耳で踏む」とよく例えられますが、 ペダルを踏んだことによる音の濁りを、耳で確認しなければなりません。音の濁りがあっては、ペダルの踏み方としてはOUTです。 そのためには、まずは、ペダルなしで曲がスルスルと弾けるようになることが基本です。何故なら、音を間違って弾いていることで 濁っているのか、正しく弾いているけれどペダルの踏み方が悪くて濁っているのか、はっきりしないからです。最終的には、細かな メロディーの流れの中で上手にペダルを踏めるようにしていくのですが、最初からそれができるわけではありません。簡単に踏んでいるように 見えるペダルですが、意外に難しいペダルです。

教室では、簡単な和音とアルペジオで書かれた曲のプリントをお渡ししています。 伸ばして弾く和音の練習曲で、まずはペダルを踏む・外すを繰り返してもらいます。この時に、和音がスルスルと弾けるようにしておきます。 ペダルなしでスルスルと弾けるようにするのが、ペダル学習の基本です。一通りのペダル練習を終えて、曲の中でペダルを踏むときにも、まずは ペダルなしでスルスル弾きを目指しましょう。曲が仕上がっていないままペダルを入れてしまうことのないように、注意が必要です。この1月から 何人かの生徒さんがペダル学習に進んでいます。自分の音をよく聴いて、濁りのないペダリングができるようにしていきたいですね。

何人かの生徒さんたちの様子を見ていて感じたことは、2分休符と全休符がごっちゃになっている生徒さんがいること。 2分休符と全休符、どっちがどっちなのかわかっているでしょうか?私が覚えやすいように、よく口走っていた言葉を覚えていますか? 「帽子は2つ」って言いながら、手でピースを作っていたことを覚えているでしょうか?2分休符と全休符がごっちゃにならないように 「帽子は2つ」と言っています。そう、これは、帽子の形をしている休符が2拍であることを表しているのです。その言葉を覚えている 生徒さんは間違わないはず。2分休符と全休符、間違わないように覚えましょう。

8分の6拍子を学んだ生徒さんには、8分の 6拍子の時の音価確認もしています。分母が8分の〜になると、8分音符が1拍となります。4分の〜の拍子の音価と比べると、2倍に なっています。が、これがなかなか小さな生徒さんには理解し難く、ここでもまたごっちゃになるようです。拍子が変わった時の それぞれの音符や休符の長さについても、間違うことなく覚えていくようにしますが、実際に練習曲を何曲もこなしていく間に、 定着していくようになります。私の方からも、その都度、何度も説明をしていきますから、しっかり覚えていくようにしていきましょう。

少しでも楽しく、そして楽しみながら音符や休符の長さを覚えてもらえたら・・・という気持ちを込めての「お菓子で音価確認」 です。冬限定なのは、お菓子がチョコレートだから。そのお菓子がチョコレートなのは、私が大好きだから笑笑。と言うことで、夏の暑い時期には 行っていない「お菓子で音価確認」です。時間に余裕があるときには行っていきますので、お楽しみに。

5番の指というのは、右手も 左手も端っこについていて細い指ですから、きちんと弾こうと思えばかなり不安定な指です。この写真のように縮こまらせて弾いていなくても、指を 立ててきちんと弾いている生徒さん、意外に少ないです。と言うのも、5番の指を寝かせて弾いている生徒さんが多いです。5番の指の側面をベチャんと 鍵盤に乗せて弾いていませんか?そうすると指の安定はいいかもですが、手の形はまっすぐではなく斜めになっています。これは良くない手の形です。 5番の指も他の指と同じく、立てたまま指先で鍵盤を押すようにしましょう。寝かせて弾いている生徒さんには、声かけをしていますから注意をするように して欲しいです。また、自宅練習の時の指の形、時々で構いませんから保護者の方にも意識してもらえると助かります。

レッスンを始める前の 「玉ひも」を思い出してみても、5番の指のどこで玉ひもの玉を掴んでいますか?指先のはずです。その指先でピアノの鍵盤を触って欲しいのに、ベチャんと 触っているってどういうこと?レッスン前に行っている「玉ひも摘み」は、ピアノを弾く時の指先を意識してもらうためのもの。何の意味もなくやってもらって いるわけではありません。しっかりと指先を意識しましょう。どんな手の形でも、どんな指でも、ピアノの鍵盤を押せばピアノの音は出てくれます。が、やはり 手の形が悪いと良い音は出てくれません。また、学習の始めは進めていけても、学習が進んで速いリズムを演奏するようになったときに、正しい手の形で弾けていないと 指が速く動かなくなります。綺麗な音の響きを出すためにも手の形は重要になっていきますので、指先を意識して練習に取り組んで欲しいです。

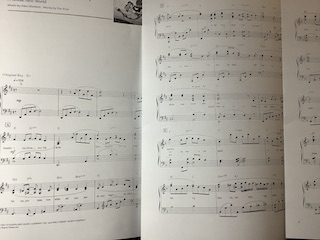

昨年末に「ちょっと弾いてみようかな〜?」と、大人の生徒さんが「ホール・ニュー・ワールド」の曲を持って来られました。実は

私、12月にアラジンのミュージカルを観劇したのですが、そのお話をしたところ、生徒さんが弾いてくださることに。どなたかに

弾いてもらえたらなぁと思っていたので、嬉しい展開でした。ひょっとして、私、圧力かけてたのかな?まぁまぁ、それは良いとして。

この曲、皆さんがよく知った曲だと思いますが、知っている曲だけど実際に弾くとなったら難しく感じてしまいます。どうしてなのでしょうか?

昨年末に「ちょっと弾いてみようかな〜?」と、大人の生徒さんが「ホール・ニュー・ワールド」の曲を持って来られました。実は

私、12月にアラジンのミュージカルを観劇したのですが、そのお話をしたところ、生徒さんが弾いてくださることに。どなたかに

弾いてもらえたらなぁと思っていたので、嬉しい展開でした。ひょっとして、私、圧力かけてたのかな?まぁまぁ、それは良いとして。

この曲、皆さんがよく知った曲だと思いますが、知っている曲だけど実際に弾くとなったら難しく感じてしまいます。どうしてなのでしょうか?

それは、タイで結ばれている音が多過ぎるから。音符は書いてあるけれど弾かない音の多いこと多いこと。何て言うのか、書いてあっても弾かずに 伸ばしておくので、リズムが割り切れないと言うか・・・・。拍の頭で弾かずに裏拍で弾いたり、さらに小さな16分単位のリズムで弾く箇所が あったりで、思ったよりもさっと弾けない曲です。そして、生徒さんの持って来られた楽譜のアレンジが、これまた難しい。3連符が多く入っていて、 左手は8分音符、右手は8分音符の3連符で書いてあるので、同時に弾くことができません。2対3の弾き方になってくるので、気持ち悪い?リズムの 弾き方です笑。こう言う曲こそ、最初が肝心。知っている曲だからとイメージで弾いて正しければOKですが、違っていたときには全てやり直しです。 そこで必ず「1と2と3と4と・・・」と数えて練習をしてもらうようにお話をしました。

そうして、アラジンのレッスンが始まりました。 いや〜、なんと素晴らしい!やっぱり、リズムが正しいって気持ちが良いです。生徒さんも数えながら必死で練習しました〜と、おっしゃっていましたが、 本当にそうだと思います。ややこしいリズムなのに、リズムの狂いがありません。基本が弾けていれば、あとは曲を作っていくだけなので簡単・・・・いやいや、 この曲はアレンジが難しいのでなかなか大変ですが・・・。やはり、ややこしいリズムの曲やパッと自分でリズムを取ることができない曲の練習は、数えながら の練習が必要です。生徒さんから、曲の数え方についての質問がありましたが、今回の曲のように分割音符が多用されている曲は、1と2と・・・の、とを 入れる数え方がベストです。分割音符のない曲でしたら1,2,3,4・・・の数え方になります。また、分割音符が入っている曲でも、と、を入れずに数えて弾ける ようでしたら、1,2,3,4・・・で練習をしてみると良いと思います。そのままできるようでしたらそれで構いませんが、変になるようだったら、と、を入れて 数えましょう。

ピアノ学習の最初は、数えながら正しくリズムを取ることをお願いしていますが、テキストを3~4冊終了する頃には、わざわざ 数えなくても弾けるようになっていきます。でもそれは、最初の段階で数えながら正しいリズムを習得したからできる技です。ですが時々、ややこしいリズムや パッとリズムが頭に入ってこないような曲にも出会います。そのような場合は、昔に戻って数えながらの練習をしましょう。パッとリズムが入ってくるようであれば、 数えながらでなくても構いません。自分が弾きやすいかどうかで判断するようにしてみてください。様々な曲の練習を通して、正しくリズムが取れるようにしていきましょう。

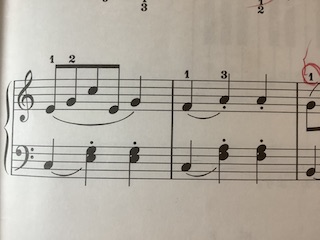

習い始めのピアノ練習は、まずは音読み、そして片手づつ練習が基本です。片手がそれぞれスラスラ弾けるようになったら、両手での練習に移行します。

何度か繰り返し練習をしていると弾けるようになっていきます。そうこうしている間に、ピアノ歴が2年ほど経ってくると、楽譜の中の音がパッとわかってきますし、

リズム(音符の長さ)も理解できるようになっていますので、楽譜を見ながら両手で弾けるようにもなってくると思います。最初はゆっくりでも

たどたどしくても、両手で弾けていればそのままの練習方法でOKです。しかし、何度弾いていても音が違う・指が違う・リズムが違う・・・こんな

状態が続く時は、一度立ち止まってみましょう。

習い始めのピアノ練習は、まずは音読み、そして片手づつ練習が基本です。片手がそれぞれスラスラ弾けるようになったら、両手での練習に移行します。

何度か繰り返し練習をしていると弾けるようになっていきます。そうこうしている間に、ピアノ歴が2年ほど経ってくると、楽譜の中の音がパッとわかってきますし、

リズム(音符の長さ)も理解できるようになっていますので、楽譜を見ながら両手で弾けるようにもなってくると思います。最初はゆっくりでも

たどたどしくても、両手で弾けていればそのままの練習方法でOKです。しかし、何度弾いていても音が違う・指が違う・リズムが違う・・・こんな

状態が続く時は、一度立ち止まってみましょう。大人の生徒さんのレッスンで、何度弾いてもらってもしっくりこないのです。片手づつ弾いてもらうと 上手に弾かれます。それが両手になると「何でそうなる?」状態に。生徒さんもおっしゃっていましたが、どうも弾きにくい曲らしいです。弾きにくいと感じるものは、 生徒さんによって違ってきます。弾けている人からすると、何で?と思うようなものでも、その人には難しい曲なのです。ですから何度弾いてもつっかかる曲の練習は、 弾き進めるのではなく、まず1小節だけ練習をしましょう。1小節だけだと時間がかからずに弾けるようになります。それができたら、次の1小節だけ練習に進みます。 続けて弾くのではなく、1小節だけです。これができるようになったら2小節を続けて弾く練習をします。これで2小節が弾けるようになりました。また次は、3小節目 だけの1小節練習、4小節目だけの1小節練習、3~4の2小節練習・・・・をしていきます。そうしてやっと4小節を続けて弾く練習に進めていきます。

全ての曲を、このような細かな単位で練習するように言っているわけではありません。例えばリズムがややこしくてさっと弾けない曲、指が思うように動いて くれない曲など、どうしても練習がスムーズに進んでいかない曲ってあると思います。一人一人苦手と感じる曲は違ってきますから、自分の苦手に出会ったときは、 1小節や2小節の細かな単位に区切って練習をしましょう。先に先に進めていきたい気持ちもわかるのですが、結局は立ち止まってしっかりと弾けるようにしてから 進めることのほうが、曲の仕上がりも早くて確実です。できない時こそ、じっくりと丁寧な練習が必要です。しっかり楽譜と向き合って!

生徒さんとのおつき合いは年長さんから始まりました。7年ほどになります。音読みや音符の長さなど、学習することは皆さんと同じです。 タイムを計って音読みをする「音符カード読み」にも果敢に挑戦されて、タイム内で読めるように努力をされた生徒さん。できないと悔しくて、 また頑張って・・・を繰り返し、早々に全て合格されるほど。小学校の高学年時には、楽譜を見たら弾けるようになるところまで進んできました。 そう、これが理想の形。楽譜を見て何とな〜くでも理解できるようになると、練習時間が少なくて済みます。「この音、何だっけ?」状態のままだと、 ピアノの練習自体が嫌になっちゃいますよね。少なくとも、中学になる頃までには楽譜に抵抗なく弾けるところまで来て欲しいのです。

では何故、中学まで?中学生になると、小学生とはガラリと生活リズムが変わってきます。そして忙しい。部活動や塾など、平日も土・日も関係なく 活動するようになりますし、他の習い事や学校の定期テストなども入ってくるため、ピアノの練習時間も限られてきます。より少ない練習時間でピアノを 楽しもうと思えば、楽譜の通りに弾く最低限の力は養っておく必要があります。特にこちらの生徒さん、学校では生徒会にも所属されていて、本当に 忙しそう。そんな中でも、昨年の秋には合唱コンクールで伴奏を努めました。バイタリティー溢れる生徒さんです。

自分で楽譜が読めるところ までくれば、ここから先は自分の好きな曲や弾きたい曲を楽しむことができます。実は教室に在籍している、おつき合いの長い中学生・高校生の生徒さんたちは皆、 自分で楽譜を読む力がついていて、好きな曲を楽しんでいる生徒さんばかり。皆さん思い思いに好きなジャンルの曲を演奏しています。ぜひぜひ、ここまで 進めて欲しいと思います。小さな生徒さんたちは特に、理想のピアノ上達を目指して頑張ってみましょう。

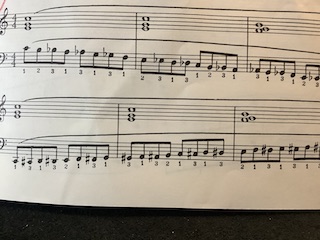

半音階の練習に入る生徒さん。半音階とは、白い鍵盤も黒い鍵盤もぜ〜んぶ弾く音階です。どの鍵盤も抜かしてはいけません。

例えば、ドレミファソラシド、の白い鍵盤=白鍵だけの音を弾くハ長調の音階を弾く場合、5本の指で弾きますから、指替えをする

音・指番号が決まっています。半音階も同じで、半音階を弾くときの指番号って決まっていますから、間違えないで弾く練習が必要に

なってきます。

半音階の練習に入る生徒さん。半音階とは、白い鍵盤も黒い鍵盤もぜ〜んぶ弾く音階です。どの鍵盤も抜かしてはいけません。

例えば、ドレミファソラシド、の白い鍵盤=白鍵だけの音を弾くハ長調の音階を弾く場合、5本の指で弾きますから、指替えをする

音・指番号が決まっています。半音階も同じで、半音階を弾くときの指番号って決まっていますから、間違えないで弾く練習が必要に

なってきます。半音階を弾くときの指番号は、1,2,3の指番号しか使わないので、ごちゃごちゃとややこしく感じるようです。 慣れてしまえばそうでもないのですが、慣れるまでが大変かなぁ。その半音階を弾くときの練習方法は、鍵盤を見ない!に限ります。 鍵盤を見ていると指番号は何だったっけ?状態になってしまうので、鍵盤を見ないで、指番号が書いてある楽譜だけを睨みつけて、指番号 通りに指を出してくるようにします。先ほども書いたように、鍵盤は1つも取りこぼさないで弾くのが半音階なのですから、鍵盤の並びは わかっているはず。・・・と言うか、ここまで進んだ生徒さんであれば、何と何の音の間には黒鍵がない・・・などの鍵盤の情報は、わかって いて欲しいです。シとド・ミとファの鍵盤の間には黒鍵がありませんよ?そのことを頭に入れて、指番号だけを見ながら正しい半音階の指使いを 習得しましょう。

パソコンのキーボードを見ないで文字を打つ人のことを、「ブラインドタッチ」や「タッチタイピング」と言いますが、 実はピアノ演奏は、この「ブラインドタッチ」で弾きます。鍵盤ばかりを見ませんよね?少し離れた鍵盤を弾く時にはもちろん鍵盤も見ますが、 基本的にはピアノは「ブラインドタッチ」です。楽譜を見ながら弾いていないピアニストの演奏でも、楽譜を見ていないからと言って、鍵盤ばかりを 見ていません。気分良く遠くの方に思いを込めて弾いている姿、よく見ませんか?ですから普段の練習曲でも、鍵盤ばかり=下ばかり を見て 弾くことのないように気をつけましょう。半音階も練習曲も、上手な人は「ブラインドタッチ」弾きです。ぜひ、顔を上げて弾けるようにしていきましょう。

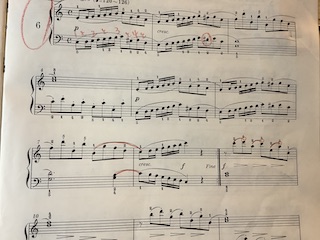

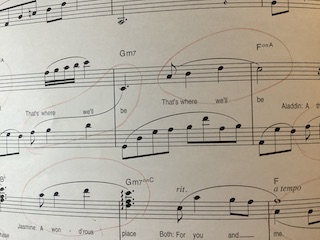

アラジンの「ホール・ニュー・ワールド」を弾いてくださっている生徒さん。生徒さんが持っていらっしゃった楽譜のアレンジ曲は、とっても綺麗。

と言うことは難しいです。やっぱりさぁ、綺麗に聴こえてくる曲って難しいですよ。至る所に、綺麗に聴かせるための仕掛けが仕込んであって(?)、

まずはそのことに気が付かなければ表現することもできませんけど・・・。レッスンでは、そんな箇所のお話をしたり、弾き方の提案をしたりして、

生徒さんに表現してもらうようにしています。この曲だけの話ではありませんから、自分が演奏している曲の中でも、音や音楽の広がりや繰り返し

部分を探してみるようにすると良いと思います。

アラジンの「ホール・ニュー・ワールド」を弾いてくださっている生徒さん。生徒さんが持っていらっしゃった楽譜のアレンジ曲は、とっても綺麗。

と言うことは難しいです。やっぱりさぁ、綺麗に聴こえてくる曲って難しいですよ。至る所に、綺麗に聴かせるための仕掛けが仕込んであって(?)、

まずはそのことに気が付かなければ表現することもできませんけど・・・。レッスンでは、そんな箇所のお話をしたり、弾き方の提案をしたりして、

生徒さんに表現してもらうようにしています。この曲だけの話ではありませんから、自分が演奏している曲の中でも、音や音楽の広がりや繰り返し

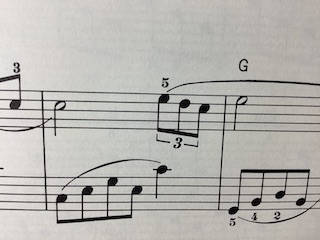

部分を探してみるようにすると良いと思います。さて、今回はこのアラジンの楽譜の話ですが、曲の最後の部分に1つのフレーズが6回も 出てくる箇所があります。写真では赤く囲っているのですが、このフレーズはこの曲の要。聴かせたいフレーズ。それが6回も。もちろん、何よりも 際立たせて演奏するのですが、この繰り返しをよく見ると、低いところ、高いところ、低いところ、高いところ・・・・と言った具合に、音の高さが 交互に出てきています。これって「やまびこ」みたいじゃない?あの、「ヤッホー」って言ったら「ヤッホー」って小さく返ってくる「やまびこ」です。 だったら、ここは「やまびこ奏法」で(勝手に名前つけちゃったけど)演奏してみると、素敵に聴こえませんか?低い音域を弾いている時は少し大きく、 高い音域を弾く時はエコーがかかったように控えめに。ちょっと遠くで響いている感じかなぁ。聴かせたいフレーズだからと、6回ともが 同じ調子じゃ芸が(笑)なさすぎでしょ?

もちろんこれは私が思う音の出し方であって、様々な弾き方があって良いと思いますし、どれが正解・不正解でもないです。ただ、ピアノで演奏する前に (音を出す前に)、音楽のイメージは持っていて欲しいです。何でもいいから楽譜の通りに間違いなく弾く・・・ではなく、ここはキラキラした音が欲しい、 ここはエコーをきかせたい、ここは音楽を広げていきたい・・・・などです。そのためにはどのように弾いたら良いかを考えてほしいです。そうすることで、 音楽に深みが出てくるように思います。素敵な音楽に向かって進んでいきましょう。