講師から

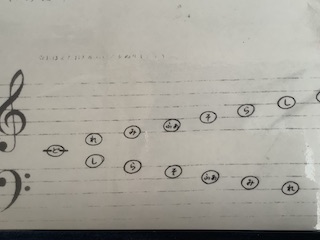

音読みは音読みで、音符カードを使ったり、練習曲のテキストを使って音読みだけを 強化したり、またご自宅に楽譜があるようでしたら、それらの楽譜の音読みを行ったりして、五線の中の音読みをできるようにしていきます。それとは 別に、ピアノの鍵盤の音の位置もわかるようにしていかなければ弾くことができませんから、真ん中のドの位置に右手の1番の指を置いて、一音づつ ドレミファソ、と、指を動かしながら言葉でも言っていくようにします。同じく左手も真ん中のドの位置に1番の指を置いて、ドシラソファ、と、指を動かし ながら言っていきます。最初からたくさんの音域を学習するわけではありませんから、まずはここまでをしっかり定着させましょう。右手も左手もドレミファソ、 と言っているようでは理解しているとは言えません。

学年が上の生徒さんや大人の生徒さんになると、1度では無理でも、2~3度聞けば覚えて しまいます。・・・が、未就学児さんのように小さな生徒さんであれば、それこそ何度も何度も・・・・しつこいくらいに(実際、私はしつこい笑)言っても 忘れちゃうことが多々あります。(もちろん、ささっと覚えちゃう未就学児の生徒さんもいらっしゃいます)でも、忘れちゃうのなんて別に悪いことでも ないし、忘れちゃったら覚えるまで続ければいいこと。ただ、復習をしないのは1番ダメ。ピアノの練習においての1番効果的な復習方法は、レッスンから 帰ったらすぐにピアノを弾くことです。これホントの話。レッスンで注意をされたことを、覚えている間にやっておくことが定着します。 ピアノのレッスンが終了したら、その日はおしまいのような気持ちになってしまいますが、ちょっとの時間で構いませんから、復習の時間をとっていただくと 定着度が違ってきます。一度、試してみて。

ペダル練習の始まりは、簡単な和音を使っての練習です。ペダルは、音を弾くと同時には踏みません。必ず音を弾いた 後に踏みます。問題は、ピアノの音が変わる度のペダルの踏み替え。この踏み替えのタイミングのちょっとのズレが大きな違いになります。もちろん実際の レッスンでは、生徒さんの足を叩いたりつねったりしながら・・・・さすがにそれは嘘ですが、生徒さんの足に触らせてもらいながら、タイミングを感じて もらっています。この時に1番重要なことは、響いている音を聴くこと。生徒さん自身は、どの踏み方も上手に踏もうと思っていますから、どれも 正解だと思っていると思います。でも、音は正直。聴こえてくる響きが違っていれば、タイミングが違っています。その違いをまずわかってもらうところから 始まります。

ペダルに限らず何でもそうですが、正しいものと正しくないもの・綺麗なものと綺麗でないものの違いがわからなければ、直すことは 難しいです。レッスンでは生徒さんの弾いたものについて「今のペダルはOK」とか「今のはダメ」と、お伝えしています。何度か試している間に、生徒さん側も 「あっ!」っと、声が出てしまうことがあります。それは、ちょっと失敗した時。踏み方の違いが今はわからなくても、聴こえ方の違いがわかることが第一歩です。 ダメなものだけでもわかっていれば、弾き直すことができますから、あとは、そこからどうやれば正しいのか追求するだけ・・・・まぁ、これが難しかったりするの ですが・・・・。まずは違いが聴き分けられるように、日頃から自分の音をよく聴くようにしましょう。ペダルの練習が始まるから聴くのではなく、スタッカートの 音でも、曲の中の音の響きでも何でも、耳を使うことを意識して欲しいです。

この足台、一体いつまで使用するのかというと、足台を 使わなくても床に足がペタン!と着くようになるまで。その目安は、身長が140㎝を過ぎたあたりになります。お子さん一人一人、身長の伸び具合が 違ってきますから、年齢で区切ることが難しいです。やはり目安は身長140㎝。今回、足台を卒業した生徒さんも、保護者の方に確認をしたところ、 141㎝ほどだと言うことでした。教室には身長計は置いてありませんから(体重計は置いてありますよ〜。ピアノの近くに・・・。どうぞ勝手に使って ください笑)、ピアノを弾くときの見た目の判断になってしまいますが、背が高くなった生徒さんが足台を使っていると、やはり窮屈な感じがします。 ご自宅の練習時にも、お子さんとピアノとの距離、椅子の高さなど、時々は気にかけるようにお願いいたします。

最後に、足台がどうして 必要なのか?ピアノって、指だけで弾いているようなイメージを持たれているかもですが、指だけでなく身体全体を使って演奏します。目の前だけの 鍵盤を弾くだけでなく、左右に広がる鍵盤を弾く時に、どうしても身体が浮くことがあると思います。その時の身体を支えるのが足。その足がブラブラと 浮いた状態では身体を支えることができません。しっかりと身体を支える足、正しい姿勢がないと、ピアノの音も綺麗に響いてくれません。 より良い状態でピアノ演奏ができるように、環境を整えていきましょう。

左端のペダルはソフトペダルと言って、音を小さくしてくれる ペダルです。通常は、ピアノの音は3本の弦で弾いて音を出していますが、左端のペダルを踏むと、少しピアノの鍵盤がずれて(移動して)弦は 2本で弾くことになります。弦が3本から2本に減ったことで、音が小さくなる仕組みです。何となくこもったような音に感じます。音の雰囲気が 変わります。この左端のペダル、小さな音で演奏したい時に踏むのですが、それだけではなく、音色を変えたい時に踏むこともあります。違った音の 感じを出したい時に使用すると効果的です。右端のペダルと違って左端のペダルは使用頻度がかなり少なく、踏まないなら踏まなくても困らない ペダルですから、本当に演奏ができている生徒さんにしかご案内ができません。曲自体が正しく弾けていないのに左のペダルを極めることはできませんし、 右のペダルがおぼつかないのに左のペダルを入れることもできません。

生徒さんは、右のペダルをいつも音の濁りがなく上手に踏んでくださる ので、今回、左のペダルにも挑戦していただくことにしました。右手・左手が違う動きをする中で、右足でペダルを踏みながら左足もペダルを踏む。これ、意外に 難しいです。でも、物は試し。一つの表現方法として、こんなやり方もあるよ・・・と、学んでもらえたら・・・と思います。新しいことに挑戦して、音楽の 幅を広げてもらえると嬉しいです。

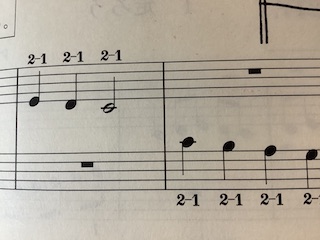

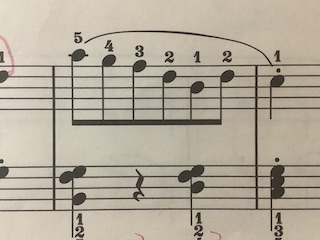

生徒さんの楽譜に出てきた2-1 の表記。たまたま生徒さんは、小学校の2年1組だそうで、自分と同じだ〜なんて笑っていましたが・・・・。

音は1つしかないのに、数字は2-1 なんて、どっちの指で弾いてもいいのかな?どのように弾くことが正解なのでしょうか?

生徒さんの楽譜に出てきた2-1 の表記。たまたま生徒さんは、小学校の2年1組だそうで、自分と同じだ〜なんて笑っていましたが・・・・。

音は1つしかないのに、数字は2-1 なんて、どっちの指で弾いてもいいのかな?どのように弾くことが正解なのでしょうか?この数字は指番号を表していますが、どちらかの指で弾いていいものではなく、最初に書いてある2番の指で弾き始めたら、そっと1番の指に バトンタッチして欲しい弾き方です。音を伸ばしている間に、そっと指だけ替えます。その時に気をつけて欲しいことは、音をもう一度 弾いてしまわないこと。2番の指で弾き始める時には音が鳴りますが、1番の指に替えるからと言って音を出してはいけないのです。あくまでも そっと、いつの間にか指が変わってた!状態で弾きます。それを1拍や2拍など、短い間にそっとささっと替える練習です。だったら、最初から 1番の指で弾いたらいいじゃない?本当にそう思いますよね?でも、2-1 で弾いた時と1番だけで弾いた時の決定的な違いがあるのです。実際に 弾いてみるとわかりますよ。

その大きな違いは、音のなめらかさ。1番の指だけで弾いてしまうと、1本指で弾くことになるので音は つながらなくなります。スラーで弾くことができません。2-1 で弾くと、次の音を弾く時に違う指で弾くことになりますから、音をつなげて レガート奏法で弾くことができます。これが大きな違い。ここでは指替えをしながら、レガート奏法を学んでいきます。このような1つの音に 対してささっと指を替える弾き方は、あまり多くは出てきませんが、時々見られます。今回の練習曲では、簡単に隣の音を弾いていく曲に なっていますが、1オクターブほど離れた音を綺麗に弾きたい時などは、ささっと指を替えて次の音につなげることがあります。綺麗に弾くことを 優先させるために、弾き方の工夫が必要になります。そのための練習です。頻繁に出てこないけれど知っていると便利な弾き方、って感じで しょうか?様々な弾き方を学んで、演奏の幅を広げていきましょう。

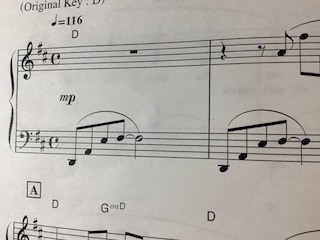

曲の弾き始めのたった4つの音、このフレーズの弾き方で曲の良し悪しがわかってしまいます。何とも恐ろしい・・・・。大袈裟なように

感じられるかもですが、間違ってはいません。よく最初の2~3小節を聴いただけで、上手な演奏か今ひとつの演奏なのかわかる!って言いますが、

それも本当の話です。もちろん最初の1小節だけの話ではありませんが、曲は1小節目から始まっています。どういうこと?

曲の弾き始めのたった4つの音、このフレーズの弾き方で曲の良し悪しがわかってしまいます。何とも恐ろしい・・・・。大袈裟なように

感じられるかもですが、間違ってはいません。よく最初の2~3小節を聴いただけで、上手な演奏か今ひとつの演奏なのかわかる!って言いますが、

それも本当の話です。もちろん最初の1小節だけの話ではありませんが、曲は1小節目から始まっています。どういうこと?生徒さんたちとの レッスンで、私はよく「一音目からちゃんと弾きましょう。あなたの音楽の始まりです」と、声をかけさせていただくのですが、よくありがちなのが、 2~3小節目からエンジンがかかったようにイキイキと演奏される生徒さん。いやいや、既に音楽は始まっているのに、やっとノリに乗った感じに 聴こえるのは何故?音が間違っているわけでもなく、かすれているわけでもないのですが、さ〜っと弾き始めてしまっていませんか?特にハノン系の テクニック教材を弾く時などは、ヌボ〜っと弾き始めてしまう生徒さんが多いです。これ、準備が足らない証拠です。どんな速さで弾くのか、どんな リズムなのか、音型はどうなのか・・・・考えることって結構多いです。それらを準備して「よっしゃ!」と、弾き始めるようにしてください。

曲の弾き始めについても同じことですが、一音目の弾き方も含めて音の歌い方を意識して弾くようにしましょう。この曲の4つの音に ついても、4つの音全てが同じ調子ではないはず。メゾピアノだから小さく弾くんだよね・・・それは間違ってはいませんが、同じ調子でただ小さく 弾いていていいの?そうじゃないと思います。この4つの音に気持ちを込めたらそんな弾き方にはならないはず。言葉で「大きく・小さく」と言ってしまえば それまでですが、その大きさ・小ささにも微妙な違いがあります。大きいからボン!と出してしまうと乱暴な音になってしまいます。大きさにも程度って ものがあります。そのちょうどよい程度を探求するのは生徒さん自身。だって実際に演奏するのは生徒さん。私ではありません。こんなこと書いていると、 なんて投げやりな先生なんだ!と、お叱りを受けそうですが・・・・。

私は、弾き方の提案はしますが、満足のいく音を探すのはやはり演奏者です。 自分の音楽を聴いてもらう第一音目・曲の始まりを意識して、気持ちを込めて音を出していきましょう。気持ちだけでも上手な演奏はできませんが、気持ちが ないのはもっとダメ!💢音に気持ちを込める演奏をしていきましょう。

ピアノレッスンの最初に行ってもらっている、玉紐つまみですが、5番の指のどこでつまんで いるのか思い出してみましょう。5番の指も2,3,4の指と同じく指先でつまんでいませんか?あの玉紐つまみは、ピアノを弾く時の、鍵盤を触る指先を 意識してもらうために行っています。玉紐をつまむ時にはちゃんと指先でつまんでくれているのに、ピアノを弾く時は、指の側面を使ってドスン! ではいけません。指先を意識してピアノを弾くようにしていきましょう。

ピアノを始めたばかりの小さなお子様は、指が鍛えられていないので、 指の安定感はまだありません。指の安定は、ピアノを弾いている間に養われていきます。同じ年長さんや小学校低学年の生徒さんでも、ピアノ歴が長い 生徒さんは、しっかりとした音が出せるようになっています。やはりこれは毎日の積み重ねです。5番の指は細くて小さな指ですが、それでも指先で 弾いた時に、しっかりと鍵盤の上に立って弾けるようにしていきたいです。そのためには最初から正しいフォームで弾くことが重要です。何事も最初が 肝心。長い間、間違ったフォームで弾くことに慣れてしまうと、なかなか直せないもの。いつ直すの?今でしょ笑。

生徒さんによって間違う音符はそれぞれなの ですが、全てを学習してきている生徒さんでも、2分休符や全休符はごっちゃになるようです。「帽子は2つ」の合言葉を覚えていれば、どちらが どちらなのかわかるはず。他にも、付点4分音符と付点2分音符も迷っちゃうかなぁ。付点2分音符は、楽譜の中でよく使われています。いつも3つ 伸ばして弾いていると思うのですが、カードで見るとわからなくなるよう。ここに8分音符(しっぽの音符)が入ってきちゃうと、それこそ頭の中が 混乱状態?時々、自宅でも復習が必要です。練習しているテキストの中の音符・休符を指差して「これ、いくつ?」と確認するだけでも、十分な 復習になりますからお試しを。

8分の6拍子の曲を学習した生徒さんならば、8分の6拍子の時の音符・休符の長さについても パッと答えられなければいけません。時々、ありえないような答えを言ってくる生徒さんもいらっしゃいます。ピアノって覚えることがたくさんあるので、 本当に大変です。でも、間違えたっていいんです。一度覚えたものでも、間違えたり忘れたりすることは誰だってよくあること。重要なのはその後。 間違えに気が付いたら正しく覚え直せばいいですし、忘れてしまったのならもう一度覚え直せばいいのですから。何もしないで放置しておくことが1番ダメ です。間違えたからって、私、怒鳴ったりしませんよ。睨みはするけどねっ笑。ただ・・・何回も何回も同じことで間違っているのはダメです。そのうちツノ が出てきちゃうかも。ツノが出てくる前に出直してきてください。

生徒さんが 練習をしている楽譜に、白鍵と黒鍵の両方を押さえる和音が出てきました。年齢が小さく手も小さな生徒さんは、手前の白鍵と黒鍵を使って 弾こうとするために、無理な手の形になりながら腕も窮屈そうに一生懸命に弾いています。横で見ていても辛そうですし、何より弾きたい音にパッと指を 持っていくことができません。曲はいつもいつもゆっくりな曲とは限りませんから、さっと弾いて次の音にさっと移動する曲もあります。なのですが、鍵盤を 押さえるのにモタモタしていると、曲の流れが悪くなってしまいますね。この曲の流れの悪さは、鍵盤上の手の位置にあります。白鍵の鍵盤はいつの時も、 手前で弾かなければならないと思っていませんか?

もちろん、手前にある白鍵は面積も大きいですし弾きやすいです。指も置きやすい。白鍵の 奥側は、手前に比べると幅が狭くなっています。弾きやすいか弾きにくいかで言うと、弾きにくい。じゃ、弾きやすい手前の白鍵と黒鍵を同時に弾こうとすれば、 腕や指の形に無理が出てきてしまいます。その時の組み合わさった音にもよりますが、1番に考えて欲しいのは、無理のない手の形です。綺麗にスッと収まる 手の形で弾くことを重視しましょう。ピアノは腕をクネクネさせて弾くものではありません。写真のように、手全体を鍵盤の奥に持っていくと、手の収まりは きれいですね。

ピアノを演奏する上で1番に考えてもらいたいのは、手の形や腕の使い方・身体の使い方です。ピアノは身体全体を使って弾いています。 鍵盤の端の音を弾くからと言って、手だけを伸ばして弾いているわけではありません。身体全体をそちらに持っていって演奏をします。それは、無理のない姿で 演奏するため。鍵盤を上から掴むような感覚で演奏するためには、鍵盤のどこを押さえるのかを考えなければなりません。何があっても鍵盤の手前でしか弾かない! と決めていると、腕や指に余計な負担をかけてしまいます。手・指・腕に負担をかけない姿で弾くことをいつも考えるようにしましょう。

生徒さんたちへは、もっと上手に弾いてもらおう・素敵に弾いてもらおうと思って指導しているつもりです。これでも一応先生なので、「こうして」

「ああして」と、弾き方の注意をします。別に偉いわけではありませんが、生徒さんたちよりは綺麗になる弾き方も知っているし、生徒さんたちよりは

たくさん弾いてきています。まだまだ負けないわよ笑。

そんなレッスンでの一コマですが、何かにつけてできない理由を述べる生徒さんも いらっしゃいます。例えば左手の使い方について話をしていて「左手は力が弱いのでできません」いやいや、頭ごなしに「できません」宣言? 私も注意をしたからと言って、生徒さんが1回でできるとも思っていませんし(失礼な話ですが)、すぐにできないからと怒ったり叱ったりすることも ありません。でも、生徒さんには上手になって欲しいから「もっとこうだよ」と言った具合に何度も何度も注意をしていきます。またある時は、ペダルの 話をした時「足の力がないからできません」「家の電子ピアノと違うからできません」など、できません宣言が多発。電子ピアノのペダルがどうなのか、 私にはわかりませんが、同じ型番のピアノでも個体差があるので、ペダルも鍵盤も全く違ってきます。それでも、ピティナ・ステップなどに参加をすれば、 そのホールにあるピアノで演奏をしなければなりませんし、学校で活躍する場合、合唱コンクールで伴奏をする場合でも、そこにあるピアノを演奏します。 ピアノの鍵盤も弾きやすい・弾きにくい の差があるのは同じです。だからと言って、「できない」と文句を言う人もいません。

そもそもピアノを 習いにきていて「できません」宣言をするくらいなら、別に習いにこなくてもいいのでは?と思ってしまいます。結局、できない理由を先に述べているのは、 理由があるからできなくて当たり前、できなくても仕方がないと、自分を納得させているだけではありませんか?ちょっと熱くなってしまいましたが・・・・。 うちの生徒さんたち、はっきり言って上手になっていく生徒さんが多いです。中学・高校と学校で活躍してくれる生徒さんが多いのですが、やはりそれは、 私の優しくない指導についてきたから。怒鳴ったりすることはありませんが、「それ違う。もう一回」「もう一回」「もう一回」と、もう一回攻撃が多いのも 事実。それでも学んで帰ろうと思って必死でついてきてくれる生徒さん。だからこその上達です。

できない理由を探したり述べる前に、「やってやろう」 的なチャレンジ精神って必要だと思います。できない宣言は、本当にやってみてからの話。たくさんの生徒さんたちを見ていて感じることは、前向きに練習をして くださっている生徒さんは、かなり上達をされますが、そうでない生徒さんは、表現の幅も狭いかなぁ。ピアノって音に対する探究心がかなり重要です。ドの音 一つの出し方でもああでもない・こうでもない・・・ここまでしましょう!とは言いませんが、上手になるための努力は惜しまない人であって欲しいと思います。

そんなレッスンでの一コマですが、何かにつけてできない理由を述べる生徒さんも いらっしゃいます。例えば左手の使い方について話をしていて「左手は力が弱いのでできません」いやいや、頭ごなしに「できません」宣言? 私も注意をしたからと言って、生徒さんが1回でできるとも思っていませんし(失礼な話ですが)、すぐにできないからと怒ったり叱ったりすることも ありません。でも、生徒さんには上手になって欲しいから「もっとこうだよ」と言った具合に何度も何度も注意をしていきます。またある時は、ペダルの 話をした時「足の力がないからできません」「家の電子ピアノと違うからできません」など、できません宣言が多発。電子ピアノのペダルがどうなのか、 私にはわかりませんが、同じ型番のピアノでも個体差があるので、ペダルも鍵盤も全く違ってきます。それでも、ピティナ・ステップなどに参加をすれば、 そのホールにあるピアノで演奏をしなければなりませんし、学校で活躍する場合、合唱コンクールで伴奏をする場合でも、そこにあるピアノを演奏します。 ピアノの鍵盤も弾きやすい・弾きにくい の差があるのは同じです。だからと言って、「できない」と文句を言う人もいません。

そもそもピアノを 習いにきていて「できません」宣言をするくらいなら、別に習いにこなくてもいいのでは?と思ってしまいます。結局、できない理由を先に述べているのは、 理由があるからできなくて当たり前、できなくても仕方がないと、自分を納得させているだけではありませんか?ちょっと熱くなってしまいましたが・・・・。 うちの生徒さんたち、はっきり言って上手になっていく生徒さんが多いです。中学・高校と学校で活躍してくれる生徒さんが多いのですが、やはりそれは、 私の優しくない指導についてきたから。怒鳴ったりすることはありませんが、「それ違う。もう一回」「もう一回」「もう一回」と、もう一回攻撃が多いのも 事実。それでも学んで帰ろうと思って必死でついてきてくれる生徒さん。だからこその上達です。

できない理由を探したり述べる前に、「やってやろう」 的なチャレンジ精神って必要だと思います。できない宣言は、本当にやってみてからの話。たくさんの生徒さんたちを見ていて感じることは、前向きに練習をして くださっている生徒さんは、かなり上達をされますが、そうでない生徒さんは、表現の幅も狭いかなぁ。ピアノって音に対する探究心がかなり重要です。ドの音 一つの出し方でもああでもない・こうでもない・・・ここまでしましょう!とは言いませんが、上手になるための努力は惜しまない人であって欲しいと思います。

大人生徒さんとのレッスンも楽しく行っています。はじめてピアノの生徒さん、教室に来られてから1年になろうとしています。両手の曲が

スルスルと弾けるところまで進みました。とても練習熱心な生徒さんです。ところが曲の途中から??な曲になってしまったのですが、生徒さんは

顔色ひとつ変えずに曲の最後まで演奏されました。まぁ、間違えて弾こうと思っていませんから、当たり前と言えば当たり前。でも、何が起こったの?

大人生徒さんとのレッスンも楽しく行っています。はじめてピアノの生徒さん、教室に来られてから1年になろうとしています。両手の曲が

スルスルと弾けるところまで進みました。とても練習熱心な生徒さんです。ところが曲の途中から??な曲になってしまったのですが、生徒さんは

顔色ひとつ変えずに曲の最後まで演奏されました。まぁ、間違えて弾こうと思っていませんから、当たり前と言えば当たり前。でも、何が起こったの?

生徒さんの練習曲は3拍子の曲。3拍子で弾き始めた曲が、途中からいつの間にか4拍子に!?こんなことってある?器用に4拍子に編曲されて いました。実は生徒さんがレッスン中の曲は、先週もレッスンをした曲。先週、あともう少しですね・・・と、レッスンを終えた曲で、先週は曲の最後まで 3拍子で弾かれていた曲です。今週は仕上がっていると思いながら聴いていたところ、まさかの4拍子に変身していて・・・。「途中から勝手に4拍子に なっていますけど・・・・?」「あ〜やっぱり!練習をしながらずーっと変だなぁと思っていました・・・。何かおかしいと思いながら練習していました」 いやいや、せっかく気づきかけているのに、何てもったいない!ピアノに限らずですが、何か変!と思ったり、違和感がある時って、大体において本当に 変じゃないですか? ??と感じる時は、大体間違っています。そんな違和感を持った時に、その違和感を持ったまま進めるのではなく、ちょっと立ち止まって 欲しかったです。楽譜を見てみるとか、数えながら弾いてみる、メトロノームに合わせてみる・・・など、できることってたくさんあると思います。

今回の生徒さんの間違いは、3拍子が4拍子になってしまったこと。お子様の生徒さんでも大人の生徒さんでも、3拍子をはじめて学習する時には、「4拍子に なりやすいから気をつけてね」と必ずお話をさせていただいています。「123、123、123・・・」と数えているようで「12さーん、12さーん・・・」と なってしまうことが多いからです。それは、人間の身体の中に3拍子がないから。どういうこと?人って2本の足で歩いていますから、基本は1,2,1,2,1,2,・・・ の動きをしています。そう、2拍子系なのです。ですから、2拍子や4拍子はすぐに馴染めるのですが、3拍子は気がつかない間に勝手に4拍子になってしまいがち。 ただこれも場数がものを言います。何度も何度も繰り返し3拍子を練習することで、正しく取れるようになっていきますが、時間がかかります。それに、 圧倒的に4拍子の練習曲が多いですし・・・。練習している横で、誰かが3拍子のカウントを正しく取ってくれるのなら習得も早いですが、そうでなければ メトロノームは必須です。自分の中に3拍子のリズムが確立されるまでは、気をつけるようにしましょう。

今回は拍子の問題でしたが、例えば何かの 和音を弾いた時に「あれ?音が変かなぁ」と感じたら、楽譜の確認をするようにしましょう。違和感を持ったまま練習をして、正しければ良いですが、間違って いたら結局やり直しです。さっと確認をしておけば、安心して進めることができます。「なにか変」は、間違いに気が付くチャンス!そのチャンスを見逃さないで。

新しい生徒さんとのレッスンが始まっています。お子様の生徒さんに対しては、音読みを重視しているレッスンです。その音読みについて

時々見られるのですが、ト音記号の音を全て覚えてから、ヘ音記号の音読みに取り掛かろうとしている生徒さん。音符カードは、

ドから高いラまででも13音あります。この13音を覚えてからのヘ音記号では、テキストの練習曲は弾けません。どうして?

新しい生徒さんとのレッスンが始まっています。お子様の生徒さんに対しては、音読みを重視しているレッスンです。その音読みについて

時々見られるのですが、ト音記号の音を全て覚えてから、ヘ音記号の音読みに取り掛かろうとしている生徒さん。音符カードは、

ドから高いラまででも13音あります。この13音を覚えてからのヘ音記号では、テキストの練習曲は弾けません。どうして?

教室で使用しているいくつかのテキストは全て、ト音記号とヘ音記号の音が同時に出てきます。真ん中のドの音から、ト音記号は ドレミ・・・、ヘ音記号はドシラ・・・と音域が広がって学習をするスタイル。ドレミ・ドシラの6つの音については、そんなに時間がかからずに 出てきてしまうので、この時点でヘ音記号の音については読めるようにしておかなければ、練習曲を先に進めることができません。とりあえず急いで 覚えて欲しいのは、ト音記号のドレミファソ、ヘ音記号のドシラソファです。この10音は、音符カード読みのレベル1に指定されている音になっています。 音符カードのレベルに沿って音読み学習を進めていただくと、テキストが順調に進む計算です。

実は、昔のピアノテキスト「バイエル」(現在も ありますよ)での学習では、ト音記号をがっつり学習してからのヘ音記号でした。私もバイエル世代ですので、私自身もそのように学習を進めてきています。 昔はバイエルしかテキストがなかったので、皆、バイエルで学習をしてきましたが、あまりにト音記号生活が長くなりすぎて、ヘ音記号の音に苦手意識が 働くようになってきました。そこで最近では、様々に教材研究がなされて、真ん中のドから音域を広げる形の教材が主になっています。指導する先生の 考えにもよりますので、どちらが良い・悪い ではありません。ただ私も、生徒さん側からの指定がなければ、バイエルの教材を積極的に使用することを していませんので、ト音記号・ヘ音記号の音読みは同時にしていただくようにお願いしています。

私自身が、小さい時にピアノを習っていた頃とは 比べ物にならないほど、今はたくさんの導入教材もあります。新しい教材が出版されると、出版社のセミナーや教材研究に出かけて学ぶこともあります。 生徒さんも進めやすくて、私も使いやすい教材を選択していくようにしています。教材のこと、学習の進め方などで気になることがありましたら、声を かけていただければ・・・と思います。

小学1年生の生徒さん、ピアノレッスン前にお母様から連絡が入りました。「弾けていた曲が上手に弾けなくて、怒り狂ったように泣いています。

今日はレッスンに行かないの一点張りです」あらまぁ。生徒さんに電話に代わってもらい「ピアノは弾いても弾かなくてもいいから、遊びに

来たら?弾けそうなら弾いたらいいよ。おいで〜」と声をかけました。少しお話をしたら「行く」と、小さな声でお返事が。そうして遅れてレッスンに

来てくれた生徒さん。さぁ、どうする?

いつもの元気な感じではなかった生徒さん。「弾けなくなることもあるよ。悲しかったね」と、頭を 撫でながら声をかけると、大泣きが始まりました。まだまだ泣き足らない?「泣きたい気持ちがあるのだったら、いっぱい泣いていいよ。泣くのを我慢 しない方がいいよ。泣いて泣いて」と、まさかの泣け泣け作戦。思いっきり泣かせます。これ、何も知らない人が見ると、怖いピアノの先生と、先生に 怒られて大泣きしている生徒さんの図そのもの。まぁ、怖い先生は当たっているけど。そうしたら生徒さんがボソボソと話はじめました。何でも、弾けなくて 大泣きしたところ、リモートワークをしていたお父さんに怒鳴られたそう。ここからは悪循環。子供って「泣くのやめなさい」って叱られると、余計に 泣いちゃいます。間に入ったお母さんも大変だったことでしょう・・・・。

教室で思いっきり泣くことで発散できた生徒さん。その後、ちゃんと ピアノを弾くことができました。2曲の合格もできました。本当はもう少し進んでくれていたようですが、時間がなくて次の週に持ち越しです。でも、帰る頃には 機嫌も直って、いつもの明るい雰囲気。落ち着いてくれたようです。生徒さんには、弾けなくなることもあること・弾けないからピアノを習っていること・ 弾けるようになるために練習をすること・・・などのお話もさせてもらいました。弾けなくなって悔しくて、大泣きしてしまった生徒さんの気持ちもわかるし、 お仕事中で忙しいお父さんの気持ちもわかります。生徒さんは自分の気持ちを受け止めて欲しかっただけなのですが、お仕事中のお父さんにしてみれば 構ってあげられないし、ひょっとしたら仕事でイライラもあったかも?だし。それぞれに気持ちや立場がありますから、難しいですよね・・・・。来週は、 ニコニコ顔でレッスンに来てくれると良いな、と思った出来事でした。

いつもの元気な感じではなかった生徒さん。「弾けなくなることもあるよ。悲しかったね」と、頭を 撫でながら声をかけると、大泣きが始まりました。まだまだ泣き足らない?「泣きたい気持ちがあるのだったら、いっぱい泣いていいよ。泣くのを我慢 しない方がいいよ。泣いて泣いて」と、まさかの泣け泣け作戦。思いっきり泣かせます。これ、何も知らない人が見ると、怖いピアノの先生と、先生に 怒られて大泣きしている生徒さんの図そのもの。まぁ、怖い先生は当たっているけど。そうしたら生徒さんがボソボソと話はじめました。何でも、弾けなくて 大泣きしたところ、リモートワークをしていたお父さんに怒鳴られたそう。ここからは悪循環。子供って「泣くのやめなさい」って叱られると、余計に 泣いちゃいます。間に入ったお母さんも大変だったことでしょう・・・・。

教室で思いっきり泣くことで発散できた生徒さん。その後、ちゃんと ピアノを弾くことができました。2曲の合格もできました。本当はもう少し進んでくれていたようですが、時間がなくて次の週に持ち越しです。でも、帰る頃には 機嫌も直って、いつもの明るい雰囲気。落ち着いてくれたようです。生徒さんには、弾けなくなることもあること・弾けないからピアノを習っていること・ 弾けるようになるために練習をすること・・・などのお話もさせてもらいました。弾けなくなって悔しくて、大泣きしてしまった生徒さんの気持ちもわかるし、 お仕事中で忙しいお父さんの気持ちもわかります。生徒さんは自分の気持ちを受け止めて欲しかっただけなのですが、お仕事中のお父さんにしてみれば 構ってあげられないし、ひょっとしたら仕事でイライラもあったかも?だし。それぞれに気持ちや立場がありますから、難しいですよね・・・・。来週は、 ニコニコ顔でレッスンに来てくれると良いな、と思った出来事でした。

12小節程度の導入レベルの曲をレッスン中の生徒さん。 1ヶ月近く、毎週毎週「片手しか弾いていない」と、右手・左手の片手のみのレッスンになっています。それぞれの片手練習は十分に上手なので、 レッスン中に両手の演奏の予習を4小節分ほど行って帰ってもらうのですが、次の週には「片手しか弾いていません」と言って、また片手レッスンに なってしまいます。そんなことが1ヶ月近くになってしまいました。そうすると生徒さんの演奏は、楽譜を見なくても暗譜で弾けるようになってしまいます。 同じ曲を長い間弾いてきたことで、音の響きで覚えてしまったよう。ミスして弾いてしまっても、楽譜を確認することなくあっちこっち弾きで、響きを聴いて 弾き直しています。これ、好ましくありません。

導入期のピアノ上達は、様々な曲をたくさん練習することで、音読みができるようにしていきます。 楽譜の音読みをスラスラできるようにするためには、同じ曲ではなく違う曲にたくさん触れることが大切です。計算問題をたくさん解くことで、計算時間が 短縮されるように、ピアノの楽譜も様々な曲を弾くことで、楽譜を読む時間が短くなっていきます。楽譜から音に変換する時間が短くなっていくのです。 この重要な時期に同じ曲で止まったままの練習では、音読み自体を忘れてしまう可能性もありますから注意が必要です。

音読みを覚えなければ ならない導入期は、先に先にテキストを進めていくようにしましょう。音楽を作っていく表現の学習も、ペダルの踏み方の学習も、テキストがスラスラと 弾けないことには進めることができません。片手練習をすることが悪いのではなく、いつまでも片手練習であることが問題です。歩みを止めないで、前に前に 進めていきましょう。

本当のことを言うと、もう少し早くに合格できていたんじゃないかなぁと思います。・・・と言うのも、サクサク進んでいるテキストは、 幼児版のテキストから始めて既に6冊目。熱心に練習をしてくださることはうれしい悲鳴なのですが、ワークブックが追いつかない! ついでに言うと、お耳の学習もしたいのに、それも追いつかない。当然、音符カードに時間をかける暇?がなくて、レッスン時間が 足らない状況に陥っています。毎週のように「音符カードやりたい」と、熱心に訴えてくる生徒さんでしたが、引き伸ばしにしていたのは 私。練習曲のレッスンでいっぱいいっぱいで・・・。満を持して行った音符カード読み、文句なしの合格です。

楽譜を見てピアノを弾くことの基本は音読みです。音とリズム(音符・休符の長さ)がパッとわかれば、取り敢えずの正しい曲が仕上がります。 まっ、ただ弾いているだけにはなりますが、間違った曲にはなりません。まずはここまでが基本です。この基本ができてくれば、音の強弱や 曲の気持ちを入れるだけ。実際は、この表現力を養う学習が大変になります。弾き方一つで音の響き方が変わってきますから・・・・。ピアノを 習い始めたら、まずは基本の部分を早くできるようにしていきましょう。そのためには音読み。数えて音を読むのではなく、数えなくても音読みが できるようにしていきたいですね。第一弾の音読みをクリアしたら、加線の音ばかりを集めた第二弾の音読みもあります。強制はしていませんが、 パッと読めるようになると、さらにピアノ練習がサクサクと進んでいきます。ぜひ、チャレンジしてみて。

先生によっては「ピアノの貯金」ではなく、「練習の貯金」と表現される場合もあります。 どちらの場合も、演奏力や読譜力が養われている生徒さんを指します。中学生・高校生になると、小学生の時とは比べ物にならないほど 時間がありません。1年間に数回行われる定期テストもあり、テスト前はどの生徒さんもがっつり試験勉強に取り組まれます。テスト期間中は、 はっきり言ってピアノどころではありませんし、テストに関わらず部活練習や部活の大会などに追われていますから、ピアノを練習する時間が 極端に少なくなってきます。それでもピアノ教室に通うことを続けていられるのは、ピアノが好きなことはもちろんですが、ピアノの貯金を 持っているから。小学生の頃のように、一生懸命にピアノの練習をしなくても、弾くことができるからです。そう、それがピアノの貯金。 ピアノの貯金を持っていると、楽譜を見た時に、初見で音に変換することができるのです。だから、弾き続けられるのです。

では、そのピアノの貯金はいつするのか?それは、小学生の時です。なんだかんだ言っても、小学生の時が1番時間があります。特に小さい年齢から ピアノ学習を始めた場合は、小学校高学年になる頃には、音読みやリズムの理解ができています。楽譜を見てピアノを弾くことに抵抗がなくなって いれば、貯金ができていることになります。例え、自宅での練習ができていなくても、教室にさえ通ってくだされば、、教室で演奏して間違いを直して、 曲に仕上げていくことができますから、進んでいくのです。もちろん、進み方はゆっくりになりますが、楽しみながらピアノを弾くことができます。 これが貯金ができている状態です。

中学生よりも更に時間の確保が難しい高校生の生徒さんたち。教室の高校生の生徒さんも、ピアノの練習時間は かなり少ないでしょう。全く弾けない週もあったりしていると思います。それでも教室では楽譜を見ながら弾いています。楽譜を読んでいく 読譜力があるからこそ。私は、どの生徒さんにも、ここまでの力をつけて欲しいと思っています。そのためには、ピアノの習い始めが肝心。習い始めに 音読みやピアノ練習に時間をかけておかないと、貯金をすることができません。だからと言って、何時間も練習をして欲しいわけではありません。 毎日の15分練習を守って欲しいだけ。せっかく習っているピアノです。ピアノの貯金をしていこうよ。

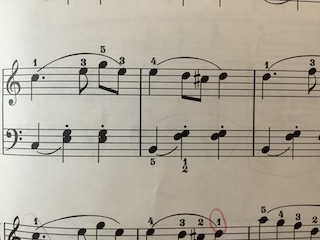

3拍子の曲を練習中の生徒さん。右手のメロディーは、8分音符で音が続いている曲なので、流れるように弾かなければなりません。途中で

止まってはいけない音楽です。なのですが、どうしてか2拍目の最後の音(ラソファレのレの音)で止まってしまいます。右手だけを

弾いてもらうとスラスラと弾けるのですが、両手の演奏になると必ずレの音で止まってしまうのです。どうしちゃったの?

3拍子の曲を練習中の生徒さん。右手のメロディーは、8分音符で音が続いている曲なので、流れるように弾かなければなりません。途中で

止まってはいけない音楽です。なのですが、どうしてか2拍目の最後の音(ラソファレのレの音)で止まってしまいます。右手だけを

弾いてもらうとスラスラと弾けるのですが、両手の演奏になると必ずレの音で止まってしまうのです。どうしちゃったの?生徒さんは、右手の音が止まってしまっていますが、曲が止まる原因は右手ではありません。止まる原因を 作っているのは左手です。ここでの左手の音は、シファソの和音を弾いて、1拍の休みの後にレファソの和音を弾くようになっています。右手の レの音で音楽が止まってしまうのは、左手のレファソの音が弾けないために、音待ちをしているから。この音待ち状態は、他の生徒さんにも よくあることです。この時の生徒さんの左手の指の動きを見ていると、シファソの和音を弾いた後、指がそのままの状態で固まっています。 1拍の休符があるとは言え、シファソの指の形で固まっているとレファソをパッと弾くことができません。そうして、レファソを弾く時になって 「あっ!レファソだ!」と思っても、時すでに遅し。「あっ!」と思ってから、レファソを実際に弾くまでの時間が、右手を待たせている時間になります。 音待ち状態を解消するためには、左手の動きがカギになります。

音待ち状態にさせない左手の動きにするには、左手の指の動きを意識した 練習が必要になります。生徒さんもそうですが、それぞれの片手練習は上手に弾かれています。片手練習が上手なのは、片手のことしか考えなくても よいので、余裕で弾けるからです。両手になると、どちらの手のことも考えなければならないですから、頭も忙しくなりますよね笑。だったら、考えなくても パッと弾ける指の動きを身につけてしまいましょう。左手だけの練習をする時に、シファソを弾いた後、鍵盤から指を離すと同時にレファソの指の形を作るように します。要は、シファソを弾いたままの指の形で固まらないようにしましょう。次の音のことを考えて、次の音の指の形に揃えておくようにします。鍵盤から 指を離したと同時に次の音の指の形ができていれば、あとは弾くだけの状態になります。そうすれば、右手に待ってもらわなくても直ぐに弾くことができます。

この曲に限らずですが、ピアノって次の音のことを考えて準備をして弾いています。今回はたまたま次の音がすぐ近くの音でしたが、離れた鍵盤の 音を弾く場合でも、前の音を弾き終わったと同時に、次の音の方へ手は向かっています。休符があるからと言って手は休むことができません。休符の間に、 次の音の準備が必要です。そうやって次の音の準備ができているから、曲が流れていきます。弾いている音にばかり気をとらわれないで、次の音の準備を して曲の流れを止めないようにしましょう。

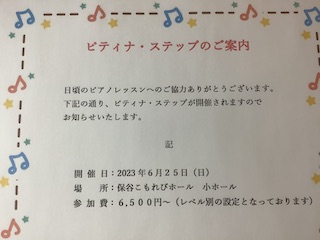

ホームページのお知らせ欄に、ピティナ・ステップの開催情報を載せています。2023年度の開催情報もちらほらと、発表されるように

なりました。この辺りのピティナ・ステップは人気の開催場所となっておりますので、参加を考えていらっしゃる生徒さんは、早めに連絡を

お願いいたします。2023年度の学校の年間行事予定も、各学校で配布されているようですから、確認をしていただくと良いと思います。

ホームページのお知らせ欄に、ピティナ・ステップの開催情報を載せています。2023年度の開催情報もちらほらと、発表されるように

なりました。この辺りのピティナ・ステップは人気の開催場所となっておりますので、参加を考えていらっしゃる生徒さんは、早めに連絡を

お願いいたします。2023年度の学校の年間行事予定も、各学校で配布されているようですから、確認をしていただくと良いと思います。

2023年度のステップですが、大きく違う点が1つあります。これまでは、レベル別での参加の場合、課題曲と自由曲の合計2曲の 演奏が決まりでした。今年度からは、レベル別での参加でも、課題曲の1曲のみの演奏でも参加可能となりました。1曲のみの参加でも、参加費の 変更はありません。事務局から指定された課題曲の中から選択して演奏することになります。1曲の演奏にするか、2曲の演奏にするのか、選べることに なりましたので、各個人で好きな方を選んで申し込むことになります。

レベル別の参加ではなく、自分の好きな曲を好きなだけ演奏をして 参加をすることもできますが、この場合は、演奏時間に応じて参加費が変わっていきます。演奏時間が多くなれば参加費も高くなる計算です。 レベル別の参加と時間別の参加では、評価においても大きな違いがあります。レベル別参加では、そのレベルに「合格」かどうかの評価になります。 時間別の参加になると、レベル分けがされていませんから、「合格」ではなく、その演奏に対して純粋に「素晴らしい」「感動した」の度合いの 評価です。教室では、お子様の生徒さんのモチベーションアップやレベルアップの観点から、レベル別参加をオススメしています。ですが、どちらで 参加をされてもOKですので、申し出てくださればと思います。

来週開催される大泉学園ゆめりあホールのステップは、4ヶ月以上も前に 締切をした超人気ホールです。このホールだけではなく、練馬・所沢・新座で開催されるステップは、2ヶ月前に締切になるくらい人気と なっています。(通常は、開催の1ヶ月前が締切)駅から近いなどの交通の便が良いこともあると思いますが、まともに舞台演奏ができなかった 背景(感染症で)もあるかと思います。大きなホールで演奏することは一つの経験にもなりますし、同年代のお友達の演奏を聴く良い機会にも なりますから、ステップへの参加、検討をされてみてはいかがでしょうか?

第一弾の音読みは、レベル1~レベル4まで。だんだんと音の数が増えていきます。 レベル3までを1度のミスもなく、1回目の挑戦で合格してきた生徒さん。いよいよレベル4に挑戦。これまた1回目の挑戦であっけなく?合格。横で 読んでいる姿を見ていると、とてもリズム良く読んでくれていました。迷いもない。さっさ、さっさと、ト音記号・ヘ音記号を判断してミスなくリズムに 乗って読んでいました。その証拠に、タイムが24秒05。レベル4の音の数は25音あります。それを24秒台って、1つに1秒もかかっていない計算。 私もこんなに早く読めるのかな?いや、読めなさそう・・・・。若さには勝てないわ・・・・。お母様の話によると、毎日、音読みを続けてくれて いたとのこと。努力されていたのですね。やった!

音読みを導入した当初は、既に上手に弾かれていた当時の中学生・高校生の生徒さんは、 何の前触れもなくいきなりの音読みで、さっさと読むことができていました。それ以降、1回目の挑戦で全て合格した生徒さんはいらっしゃらなかったので、 今回の年長のピアノ女子の生徒さんは、本当に頑張ってくれたのだと思います。ミスしないって、簡単なようで難しいですから。何度も言いますが、音読みに 時間をかけていると、曲の仕上がりにも時間がかかってしまいます。音読みやリズム取りに時間をかけなくて済むように、音と音符の長さはしっかりと 覚えるようにしたいもの。1日に1回は目に触れさせて、音読みの習慣を作っていきましょう。第一弾の音読みをクリアした生徒さん、第二弾の音読みも 頑張ってみて。