講師から

加線の音符の音読みに取り組んでもらっている生徒さんが何名かいらっしゃいます。教室で行っている音符読みの第一弾が終わった生徒さんには、

第二弾の加線の音ばかりを集めた音読みの案内をしています。強制ではありませんから、やる・やらない は自分で決めてくださって構わないのですが、

加線の音も時間をかけずに読むことができれば便利。さらに、ピアノの練習が楽しくなっていくことでしょう。

加線の音符の音読みに取り組んでもらっている生徒さんが何名かいらっしゃいます。教室で行っている音符読みの第一弾が終わった生徒さんには、

第二弾の加線の音ばかりを集めた音読みの案内をしています。強制ではありませんから、やる・やらない は自分で決めてくださって構わないのですが、

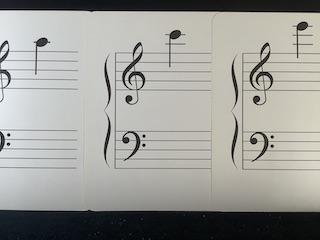

加線の音も時間をかけずに読むことができれば便利。さらに、ピアノの練習が楽しくなっていくことでしょう。加線の音読みをできるだけ 早くするためには、ちょっとしたコツがあります。生徒さんたちには既にお話をしていますが、1つ飛ばしの団子読みをまず覚えること。写真の音符は、 ト音記号の高音部の加線の音です。左からラ、ド、ミと並んでいますが、これって何だかお団子に見えませんか?一音一音バラバラになっているので分かりづらい かもですが、これら3つの音を縦に並べて和音の状態にすると、串に刺されたみたらし団子?のように見えるような見えないような・・・・。まず、このお団子の 音符を1つ飛ばしで言えるようにしましょう。「ラドミソシレファ・・・・」加線が増えていく音符を、1つ1つ下から音を数えていては、時間ばかりが過ぎてしまいます。 例えば、加線のファの音を読む時には、ラドミと読んでおいて、1つ上の音だからファ・・・・このように導き出します。ラドミソと読んでから、1つ下の音だからファ と読むのもありです。その辺りは自分の読みやすい方法で読んでもらって構いません。どちらにしても、1つ飛ばしの団子読みを活用して読むと、時間の短縮になり、 素早く音を導き出すことができます。

加線の音は、ト音記号の高音部だけではありません。低音部にも加線の音はあります。真ん中のドから下に、ドシラソファ と、広がっていく低音部です。こちらも同じように団子読みを活用します。今度は下がっていく1つ飛ばしの音ですから「ドラファレシ・・・」となります。あとは 高音部を読んだ時と同じ要領で導き出していきましょう。ヘ音記号にも、ヘ音記号の高音部、低音部が存在しています。第二弾の音読みでは、ト音記号の加線の音、 ヘ音記号の加線の音、ト音記号とヘ音記号のMIX、の3つのレベルに分けて時間を計っています。ゲーム感覚で練習をするのもいいと思います。音読みで苦労を しないためにも、ぜひ挑戦を!

小学校低学年の生徒さん、レッスン中に突然泣き出してしまいました。何回か弾いてみて、なかなか上手くいかなかったので、「おうちで

練習してみて」と話したところ、突然の涙。できなかったことが悔しくて泣いてしまったのかと思ったのですが、そうではないようです。

「お母さんが一緒にやってくれない」と、ボロボロと涙が出てきて、そこからは生徒さんなりの思いが爆発しました。

下のお子さんと喧嘩をすると「お姉ちゃんだから我慢しなさい」と、自分ばかりが怒られること、いつも下のお子さんばかりをかまって いること、ピアノの練習もなかなかお母さんが付き添ってくれないこと・・・・などなど、生徒さんが泣きながら訴えてきました。これって 本当に難しい問題。小さな兄弟姉妹の方に手がかかるのは本当のことだし、ついつい「お姉ちゃんだから」「お兄ちゃんだから」と言って しまうんですよね。でもこれ、生徒さん目線で見ると「好きで上の子になったんじゃないわよ💢」って言いたいですよね。「だったら下の方が 良かった」って思っちゃうもんね。ただ、お母さんからすると同じように愛情をかけているつもり。小さい分ちょっと手がかかってしまうだけ。 何でわかってくれないの?忙しいのだから、ちょっとくらい我慢してよ💢・・・ってついつい語尾が荒く注意してしまうと・・・悪循環の始まりです。 お母さんもお子さんも辛いですよね。

こんな時は、抱きしめてあげてほしいなぁって思います。注意をするにしても、抱きしめながら 言い聞かせるようにすると、落ち着いて聞いてくれます。「お姉ちゃんだから我慢してね。ごめんね」と抱きしめながら言ってあげるだけで、 子供の態度も違ってきます。実際、寂しい思いをしているし、我慢もしている上のお子さん。お子さんも、 怒られたり否定されたりばかりでは辛いです。一度、お子さんの思いを「そうだよね」と受け止め、そこからの「でもね・・・」とお話をすると お子さんも素直に聞き入れやすいもの。やっぱり触れ合いって大事ですよ。

生徒さんのお母さんは、一生懸命に育児をされているのが わかる方。ただ、まだまだ下のお子さんに手がかかってしまうのです。かと言って、生徒さん自身が寂しく思っているのも本当のこと。少しでも 落ち着いた気持ちを取り戻すためにも、抱きしめたり時にはベタベタしたりして、触れ合いを持ってみると良いと思います。スキンシップは身体心理学的にも 安心感や信頼感をもたらすと言われていますから、お子様にも良い影響を与えます。たくさん抱きしめてあげて。

下のお子さんと喧嘩をすると「お姉ちゃんだから我慢しなさい」と、自分ばかりが怒られること、いつも下のお子さんばかりをかまって いること、ピアノの練習もなかなかお母さんが付き添ってくれないこと・・・・などなど、生徒さんが泣きながら訴えてきました。これって 本当に難しい問題。小さな兄弟姉妹の方に手がかかるのは本当のことだし、ついつい「お姉ちゃんだから」「お兄ちゃんだから」と言って しまうんですよね。でもこれ、生徒さん目線で見ると「好きで上の子になったんじゃないわよ💢」って言いたいですよね。「だったら下の方が 良かった」って思っちゃうもんね。ただ、お母さんからすると同じように愛情をかけているつもり。小さい分ちょっと手がかかってしまうだけ。 何でわかってくれないの?忙しいのだから、ちょっとくらい我慢してよ💢・・・ってついつい語尾が荒く注意してしまうと・・・悪循環の始まりです。 お母さんもお子さんも辛いですよね。

こんな時は、抱きしめてあげてほしいなぁって思います。注意をするにしても、抱きしめながら 言い聞かせるようにすると、落ち着いて聞いてくれます。「お姉ちゃんだから我慢してね。ごめんね」と抱きしめながら言ってあげるだけで、 子供の態度も違ってきます。実際、寂しい思いをしているし、我慢もしている上のお子さん。お子さんも、 怒られたり否定されたりばかりでは辛いです。一度、お子さんの思いを「そうだよね」と受け止め、そこからの「でもね・・・」とお話をすると お子さんも素直に聞き入れやすいもの。やっぱり触れ合いって大事ですよ。

生徒さんのお母さんは、一生懸命に育児をされているのが わかる方。ただ、まだまだ下のお子さんに手がかかってしまうのです。かと言って、生徒さん自身が寂しく思っているのも本当のこと。少しでも 落ち着いた気持ちを取り戻すためにも、抱きしめたり時にはベタベタしたりして、触れ合いを持ってみると良いと思います。スキンシップは身体心理学的にも 安心感や信頼感をもたらすと言われていますから、お子様にも良い影響を与えます。たくさん抱きしめてあげて。

そこで、自宅練習で少し意識をして欲しいことを記したいと思います。ピアノ学習がある程度進んで、 音の出し方や表現力を養う学習に入っている生徒さん向けですが、レッスン中に、手首の使い方や指先の使い方をお話ししている生徒さんには是非、試してもらえ たらと思います。例えば、和音を弾くときの弾き方について、レッスン中にお話をした手首の使い方や指先の意識の仕方など、レッスン中に学んだ指感覚を思い出して、 自宅練習で再現をして欲しいのです。電子ピアノでは、はっきり言ってどんな弾き方をしても音が変わることはありません。しかし実際のピアノでは、弾き方一つで 響いてくる音が変わりますから、耳で聞いて音の響き方が変わらなくても、弾き方を意識した練習を取り入れていきましょう。また、小さな音の出し方でも、鍵盤に 対する指の持っていき方をお話ししている生徒さんは、レッスン中の弾き方を再現した練習を取り入れて欲しいです。

実際にピアノで演奏をしていると、 聞こえてくる音の響きで良し悪しを判断できるのですが、それが電子ピアノでは難しいので、指の感覚を意識しましょう。「こんなふうに弾いた時は音がよかった」と、 鍵盤に対する指の角度や速さなど、レッスンでのことを思い出して、音の響きを想像しながら練習をしてみましょう。そうすることで、教室でピアノを弾いたときの 響きにも変化が表れるのではないかと思います。ピアノを弾く時には、音に対する気持ちも大切ですが、その音を出すための指の動きも大切です。ただ弾いているだけの 音にならないよう、「指感覚の再現」を意識した練習を取り入れてみましょう。

先日もレッスン中に5回練習を取り入れたのですが、曲を最初から 演奏していて、つまづいてしまう・間違ってしまう、もう一度演奏しても同じところでつまづきや間違いが起こってしまう・・・そんな時は、 そこの部分だけを取り出しての部分練習が必要です。曲って、最初から最後までスルスル弾きが基本。と言うか、当たり前。毎回同じ箇所で ミスが起こると言うことは、その部分に弾けない何かしらの原因があるはず。スルスル弾けない原因は人によってそれぞれですが、指番号を 間違っていたり、音を間違って覚えていたり、ただ単に弾きにくいフレーズだったり。何にしてもスルスルと弾けない箇所は、スルスル弾ける ようにしなくてはいけません。特にお子様の場合は、最初から弾くことばかりを優先して練習することが多いように思います。これ、私からすると、 時間も勿体無いし労力も無駄。だって最初からまた弾き始めても、結局同じところで間違っちゃう。そうして最初からまた弾いて、また同じところで 間違っちゃう。嫌になっちゃわない?

教室で5回練習を行う場合、楽譜に赤( )の印を入れています。そこの部分だけを取り出しての 5回練習を行なってもらっています。先日の生徒さんも、同じところでばっかりミスってしまうので、どうしてかな?何が悪いのかな?と、 生徒さんと一緒に考えて、5回練習を取り入れました。うちの教室での5回練習は「悪魔の5回練習」(小学生のピアノ男子の生徒さんが命名して くれました)と言って、知る人ぞ知る怖い5回練習です。何が怖いって?ただ5回弾けばいいのではなく、正しいものを連続しての5回練習です。 途中でミスしてしまったら、また0からのスタート。連続して5回弾けるようになるまで終われない!?真剣に練習をしないと、いつまでも続く 5回練習です。でもここまで練習をするから弾けるようになるのですけどね。

楽譜の中に、赤( )の印がついている時は、そこの 部分だけを練習して欲しい時です。その部分練習をする時の一つの目安として、5回練習を取り入れてみましょう。できない箇所は徹底的に 弾けるようにする、ピアノ練習の鉄則です。上手なところと上手でないところの差をなくして、素敵な曲に仕上げましょう。

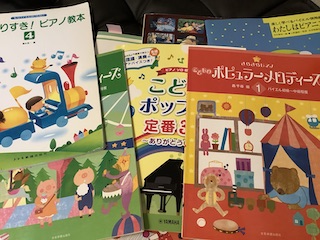

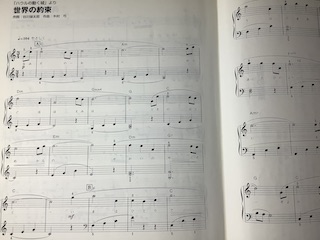

ホームページのお知らせ欄に、5月・6月のピティナ・ステップのご案内を載せています。既に何名かの生徒さんから参加を希望する連絡を受けて

いますので、今、楽譜とにらめっこ?する時間が多いです。初めて参加をする生徒さんもいらっしゃいますが、3回目・4回目となる生徒さんも。

4月以降に開催されるステップからは、演奏する際の曲数や時間制限に変更が生じていますから、生徒さんの好みや弾けそうな曲を選んで、時間を

計りながらさら〜っと弾いてみたり。あっちの曲・こっちの曲と、髪の毛を振り乱して弾いています笑笑。

ホームページのお知らせ欄に、5月・6月のピティナ・ステップのご案内を載せています。既に何名かの生徒さんから参加を希望する連絡を受けて

いますので、今、楽譜とにらめっこ?する時間が多いです。初めて参加をする生徒さんもいらっしゃいますが、3回目・4回目となる生徒さんも。

4月以降に開催されるステップからは、演奏する際の曲数や時間制限に変更が生じていますから、生徒さんの好みや弾けそうな曲を選んで、時間を

計りながらさら〜っと弾いてみたり。あっちの曲・こっちの曲と、髪の毛を振り乱して弾いています笑笑。選曲をする際に意識をして いることは、生徒さんや保護者の方の希望を取り敢えず聞くこと。取り敢えず・・・と言うのは、お聞きしたからと言って全くその通りになるとは 限らないから。生徒さんの弾けるレベルにもよりますし、練習の状況にもよりますから、なるべく希望を取り入れて寄り添うようにはしますが、 難しい場合もあります。ピアノを始めたばっかりなのに、難しい曲を弾きたい・・・と言われても???と感じることと一緒です。ただ、何度か 参加をされている生徒さんになると、この曲、好きそうだなぁと感じる曲もありますし、こんな雰囲気を求めているのかなぁと感じる曲も あったりします。チャレンジ精神で、こんな曲を弾いてもらったら面白いかも?と、冒険になるような曲を提示することもありますし・・・・。

2曲を演奏して参加をされる場合は、2曲の曲が同じような曲でないものを選択されるといいかな?とも思います。雰囲気の違う2曲を それぞれに素敵に演奏できるようになると、ステージ的にも盛り上がりますよ。どの曲・どのレベルでの参加でも大切なことは、演奏する曲の 完成度を高くしていくこと。ですから、あまりに自分の実力からかけ離れた選曲はしないつもりです。これは指導する講師側の考えになりますが、 取り敢えず楽譜の通りに弾けたらOKではなく、その曲を深く掘り下げて表現できるようにしたいと考えています。ただただ弾いているだけの 演奏ではありません。生徒さんにも演奏について考えてもらいながら仕上げていきたいと思っています。じっくり向き合うピティナ・ステップに していきましょう。

「ふしぎなおしろ」という曲名がついた曲を練習してきてくれた生徒さんは、小学1年生さん。「ふしぎを 表現するって難しいですね」と、お母様がおっしゃっていましたが、それこそ難しく考えすぎです。よくお子さんたちが「え〜なんか変」とか 「どうなってんの?」「へ〜んなの!」って言うことってありませんか?不思議というのは、説明ができないような面白いような、そんなような もの。私こそ、説明になってない!?「ふしぎなおしろ」なのですから、そのおしろが例えばお菓子でできてるとか?幽霊が出てきそうに暗い? 玄関も窓もなくて出入り口がないとか?そこは想像を働かせて、自分なりのふしぎ感を出せるようにしていきましょう。

実はこの曲は、 かなり低い音域の音を使う曲になっています。その低い音を聴いているだけで、何だか怖そうな雰囲気がします。楽譜の中の強弱記号はメゾフォルテ だけなのですが、右手を大きく弾いてみる、左手を大きく弾いてみる、小さいところからだんだんと大きく弾いてみる、など、いろいろと実験を してみるのも良いと思います。どの弾き方が正解・不正解ではなく、自分が考えるふしぎ感を表すために、どんな弾き方が良いのかを考えながら 演奏をしてほしいと思います。そのためには、耳がとても重要になってきます。自分の音をよく聴いていないと、良い・悪い、好き・嫌いが 判断できません。

使用している教本に曲名がついていたら、まずはその曲名を表す演奏を心がけていきましょう。また、歌がついて いる曲でしたら、歌の内容から曲の雰囲気を想像することができるでしょう。アニメや物語の中で使用されている曲でしたら、その物語の 背景やどんな場面で使われているのかなども参考にできると思います。小さな生徒さんへは、保護者の方の助言や語りかけが必要な場合もあるかと 思いますが、曲について話してみることで理解が深まれば良いと思います。曲を表す・表現することを意識してみましょう。

レッスンの初めに行ってもらっている「玉紐つまみ」ですが、これは指先で ピアノを弾くことを意識してもらっています。この時の5番の指も、指先で摘んでいるはず。先生に言われて仕方なく摘むのでは なく、今、摘んでいる指先を意識しよう!と思って欲しいです。写真に撮らせてもらった生徒さん、やはり最初は寝かせ気味だった 5番の指でしたが、こんなに綺麗な形で弾くことができるようになりました。手の形は綺麗なアーチ状になっています。よく、 たまごの手、とか、ネコの手、とか言いますが、そんな感じの手になっています。手の中に、小さなピンポン玉が入るくらいの 空間を作って欲しいです。空間を作るとアーチ状になります。綺麗な手の形で弾いていると、手の甲の形も安定してきます。5番の 指が寝てしまった手の甲の状態は、真っ直ぐにならずに斜めになってしまいます。ピアノを弾いている手の形、時々確認をしてみると いいですよ。

小さくて細い5番の指。だからこそ、指を立てて弾くことが難しい指です。寝かせて弾いた方が楽ですし、音の 大きさも大きく出すことができます。ですが、音の響きや速く動く指を作ることを考えると、良い状態で弾いているとは言えません。 美しい音は美しい手の形から。基本の弾き方をマスターしていきましょう。

今週は、公立の中学校や近隣の幼稚園で、卒業式や卒園式があります。既に卒園式を終えられた未就学の生徒さんもいらっしゃいますし、

小学校の卒業式は来週ですね。4月から進学・進級するにあたって、今までのピアノレッスンの曜日・時間に変更はないでしょうか?

既に何名かの生徒さんからは、5月以降の時間の変更連絡をいただいています。平日の早い時間にレッスンを行なっている 未就学の生徒さんは、小学校に進学するのに合わせて、あまり早い時間ではレッスンができなくなります。「まだ先の話ですが・・・」と、 レッスン時間変更の連絡をいただいていて、とても助かっています。こちら側も、進学される生徒さんや早い時間のレッスンを行なっている 生徒さんについては、気にかけるようにしているのですが、他の習い事との兼ね合いや部活動の休日体制まではわからないので、予定が変更に なることが分かった時点で、早めにでも連絡を入れていただくと助かります。どの曜日も、午後4時前後は今の所埋まってしまっていますが、 それも変動的ではあるので、希望の時間帯など教えていただいていると、レッスンが組みやすくなります。

レッスン曜日や時間の 変更は、その都度、早くに申し出てくださった方から決めるようにしています。ですから、先の予定でも分かった時点で連絡を入れていただくと スムーズです。また、振替のレッスンについても同じです。これから春休みでお出かけされたりすることも多くなる時期です。こちらも、既に 春休み期間の振替連絡をいただいている生徒さんもいらっしゃいます。特に小学生までの小さな生徒さんは、皆さん、希望される時間帯が同じような 時間帯になりますので、早め早めの連絡をお願いいたします。

既に何名かの生徒さんからは、5月以降の時間の変更連絡をいただいています。平日の早い時間にレッスンを行なっている 未就学の生徒さんは、小学校に進学するのに合わせて、あまり早い時間ではレッスンができなくなります。「まだ先の話ですが・・・」と、 レッスン時間変更の連絡をいただいていて、とても助かっています。こちら側も、進学される生徒さんや早い時間のレッスンを行なっている 生徒さんについては、気にかけるようにしているのですが、他の習い事との兼ね合いや部活動の休日体制まではわからないので、予定が変更に なることが分かった時点で、早めにでも連絡を入れていただくと助かります。どの曜日も、午後4時前後は今の所埋まってしまっていますが、 それも変動的ではあるので、希望の時間帯など教えていただいていると、レッスンが組みやすくなります。

レッスン曜日や時間の 変更は、その都度、早くに申し出てくださった方から決めるようにしています。ですから、先の予定でも分かった時点で連絡を入れていただくと スムーズです。また、振替のレッスンについても同じです。これから春休みでお出かけされたりすることも多くなる時期です。こちらも、既に 春休み期間の振替連絡をいただいている生徒さんもいらっしゃいます。特に小学生までの小さな生徒さんは、皆さん、希望される時間帯が同じような 時間帯になりますので、早め早めの連絡をお願いいたします。

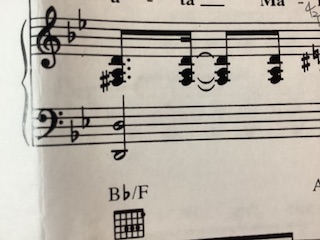

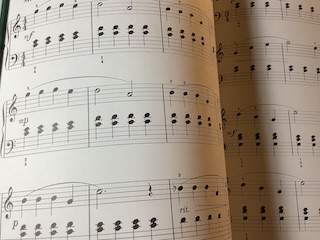

写真にある曲、重音のメロディーが続いています。それもスラーがついている!これ、普通に弾けば音が切れてしまいます。一音のメロディー ならば、同音連打は別ですが、そうでなければ綺麗に音をつなげて弾くことができます。が、和音や重音って、一度に2つ3つの指を使って弾きますから、 楽譜通りに真面目に弾いていると音は切れてしまいます。ですが、スラーもついているし、何とかで綺麗に音がつながって弾けないかな?と、考えて 欲しいです。ここは頭を使うところ。どうにかできないかな?やっぱりできないかな?と、考えて弾いてみて欲しいのです。

写真では分かりづらい ですが、実はこちらの楽譜には赤丸がついている音があります。赤丸の音を鍵盤から離さずに次の音へつなげて弾くと、音がつながって綺麗なメロディーと して聴こえてくるようになります。教室で生徒さんたちへお伝えしているところの「セコ技弾き」です。ある程度のピアノ学習が進むと、この「セコ技弾き」を 学んでいきますが、セコ技を使って綺麗につなげて弾くことができるのであれば、どんどん使って綺麗に弾くべきです。音楽は綺麗に聴かせることを 何よりも優先するようにしましょう。もちろん、どう頑張ってもセコ技が使えなくて、スラーがついているのに綺麗につながらない箇所も出てきます。 それはもう仕方がないこと。どう頑張っても無理、セコ技も無理、こうなってしまえば物理的に無理なので諦めましょう!諦めも肝心です。

曲の演奏において、まず考えることは綺麗に弾くこと。「ムリ、ムリ」と言って最初から諦めるのではなく、セコ技を使ってできないかな?と、 自分で考えるようにして欲しいのです。今回、楽譜に赤丸をつけさせてもらったのは、年長の生徒さん。小さいから無理?そんなことはありません。 綺麗に聴かせたい気持ちを優先して、曲を仕上げていけるようにしていきましょう。

小学3年生の生徒さんですが、レッスンではピアノ表現の 学習に入っている生徒さんです。曲から感じることを演奏に生かしていく学習をしています。間違えないことを必死に守って演奏している ので、確かに間違えはありません。音もリズムも正しい。でもさっ、何かつまらないのよ💢 「必死に弾いています」という姿勢が見た目 でもわかるし、何より音が平坦でつまんない💢 それ、聴いているこっちも楽しく聴けないから、きっと弾いている本人も楽しくないと 思います。演奏する曲を、どう弾きたいのか・どう聴いてもらいたいのか、を曲に込めないと、平坦な音楽になってしまいます。間違いなく 楽譜通りに弾いているのですが、なんだかなぁ・・・という演奏です。ただそれだけ。まぁ、下手じゃないけれど上手でもないかなぁ・・・っていう 演奏です。そこで生徒さんには演奏曲の雰囲気から、気持ちが高揚する感じや楽しい感じを表すようにお話をしました。間違えないことばかりを 考えないで、もっと楽しんでと。すると、やっぱり音って変わるのです。ピアノの音がウキウキした感じになりました。これこれ、求めているのは、 こんな演奏です。

他の生徒さんでも見られることですが、間違えることなく演奏ができたら合格になると思われているようですが、実は そうではありません。その曲に求められている技術ができているかどうかです。どういうこと??ピアノ学習を始めたばかりの導入期の生徒さんの 場合は、求められていることは音読みやリズム。この段階での音ミスは、音を間違って読んでいることがほとんどですし、短い曲ですから、つっかかりや 止まったりの演奏はNGです。楽譜通りに正しく弾くことが優先されます。初級段階に入ってしばらくすると、表現の学習が始まります。表現の学習に 入った生徒さんであれば、その曲を表現することをしなければなりませんので、平坦な、面白くない・つまらない演奏では、先に進むことができません。 極端なことを言えば、1つ2つミスタッチをしたって、その曲に求められていることができていればOKとなるわけです。ただ、基本的にはミスはしないで 曲を仕上げます。ミスをしないための練習は、また別に行う必要がありますけど・・・・。

いつまでも、間違えずに弾けたら合格!なんてことは ありません。音楽って音を楽しむから「音楽」です。レッスン室で弾く時には、思ったように練習ができていなくても、楽しく演奏して欲しいと思います。 先日、大人の生徒さんのレッスンで、先週までと音の響きが変わっている生徒さんがいらっしゃいました。とても良い響きになっていたので、思わず 「音が変わりましたね」と、お伝えしたら「楽しもうと思って、意識を変えました」と、おっしゃっていました。なるほど・・・・。音って、意識が 変わると変わるのです。「上手に弾こう」「間違えずに弾こう」だけではないピアノに変えていきませんか?

ブルグミュラーの「狩り」と言う曲をレッスン中の小学生の生徒さん。「狩り」って言ってもさぁ、やったことないよね?そう言う私も

やったこと、もちろんありません。それを表現するって難しいですよね。この曲はざくっと言うと、狩りの始まりから終わりまでの曲です。

貴族の遊びというか趣味というか、娯楽の1つとして行われていた狩り。途中、不安な雰囲気の旋律や悲しい旋律を挟みながら、狩りの終わりまでを

描いています。

ブルグミュラーの「狩り」と言う曲をレッスン中の小学生の生徒さん。「狩り」って言ってもさぁ、やったことないよね?そう言う私も

やったこと、もちろんありません。それを表現するって難しいですよね。この曲はざくっと言うと、狩りの始まりから終わりまでの曲です。

貴族の遊びというか趣味というか、娯楽の1つとして行われていた狩り。途中、不安な雰囲気の旋律や悲しい旋律を挟みながら、狩りの終わりまでを

描いています。この曲を大人の生徒さんであれば、同じように狩りをやったことがなくても、貴族にお知り合いがいなくても、これまでの 映画や絵画や小説などを見たり読んだりした経験から、なんとな〜くこんな感じかなぁ?の想像がつくと思います。その想像に合わせて、音楽を作って いったらよいのですが、まだ10歳になるか・ならないかの生徒さんには、ピン!とくるものはないかもしれません。それなのに、この曲を表現しよう・・・ というのは難しいですよね。そこで今回は生徒さんに、ディズニーランドに遊びに行く話に置き換えてみたら?と、提案しました。なんて斬新!曲が 全然違っちゃうかも?狩りの始まりは、「今日は全部の乗り物を制覇するぞ!」の張り切った感じでどうですか?ドキドキ・ワクワクで乗り物巡りが 始まる感じです。途中、不安な要素の旋律は、「やっぱり無理かなぁ?」「たくさん人が並んでいるなぁ」などなど。悲しい旋律は、勢いつけすぎて 転んじゃって怪我をしたかも?テンションダダ下がり気味で。最後は、パレードも見て花火も見て、帰る時間なのに帰りたくない気持ち、後ろ髪を引かれる 気持ちで寂しさを出してもいいですね。・・・・とまぁ、私の勝手な思いをぶつけましたが、旋律に似合った場面を考える、と言う点では間違っても いないかな、と思います。

ブルグミュラーのテキストは、表現力を養うにはとても良い教材だと思います。ただ、技術力があっても経験が 少ない小さな生徒さんの場合は、上手には弾けても音に深みが出ないこともあるかと思います。例えば、恋愛絡みの曲の表現などは、大した恋愛もしていない のに(あら、失礼!)、思っても思っても報われない気持ちや、どうすることもできない気持ちの表現は難しいでしょう。そこはやっぱり、年の功が モノを言うのですよ笑。そう言う時は、自分の経験の中から似たような気持ちを考えるしかありません。また何年か時が経って、様々な経験を した後で演奏してみると、思いがわかって弾き方や表現の仕方が変わってくるかな、と思います。そんなこんな話をして、生徒さんとのレッスンを 終えました。さて、どんなふうに料理してくれるか、楽しみです。

ピアノの音って、同じドの音を弾くにしても、指のどこを使うか・鍵盤に触れるまでのスピードや角度などによって、同じドの

音でも違って聴こえてきます。欲しい音(求めている音)を出すためには、自分の音をよく聴くようにしなければなりません。

自分の音をよく聴くようにすると、音って変わっていくのですよ。

ピアノの音って、同じドの音を弾くにしても、指のどこを使うか・鍵盤に触れるまでのスピードや角度などによって、同じドの

音でも違って聴こえてきます。欲しい音(求めている音)を出すためには、自分の音をよく聴くようにしなければなりません。

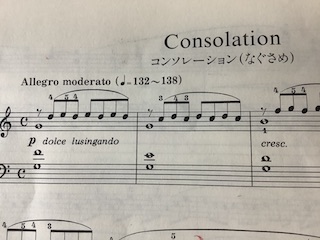

自分の音をよく聴くようにすると、音って変わっていくのですよ。先日、大人の生徒さんのレッスンでのこと、こちらの曲は、 保持音の学習曲。保持音とは、他の音を押さえながら別の音を弾くこと。この曲の場合は、各小節の全音符で書いてある音が保持音に なります。特に右手は、1番の指で音を押さえながら4、5の指や3、4の指を動かさなければならず、高度な弾き方になっています。 この時に注意をして欲しいのは、全音符の響き。たった3音の響きですが、この3つの音だけが響いているのは一瞬で、すぐに8分音符の 別の音がシャラシャラと入ってきてしまいます。この一瞬の響きをよく聴いて欲しいです。この3音の響きにシャラシャラを融合させて欲しいのです。「なぐさめ」と曲名が ついている曲ですから、会話でいうところのボソボソした感じ。友達をなぐさめるのに、大きな元気な声でお話はしないはず。小さな声で、こそこそ話 のようになりませんか?その雰囲気を出すようにしていきましょう。

生徒さんへは「和音の響きをよく聴いて、そこにシャラシャラを静かに指を寝かせる 感じで入れてみましょう」と、提案させてもらいました。すると、音がまろやかになりました。やわらかくて良い音です。これ、ホント。音が 変わりました。良い音が出た時に、自分がどのように弾いていたかを覚えておいて、その弾き方を自宅で再現して練習をしていただくと良いと 思います。良い音を出すためには、自分の音を聴く姿勢が大事です。単音の旋律であれば歌い方を、和音であれば音全体の響きを、自分の耳で 聴くようにすることで、音って変わっていきます。弾くと言うよりも聴くです。弾かなければ聴けないので、弾くんですけどね。もっともっと 自分の音をよく聴くようにして、音に対して貪欲になることで音が変わっていきますので、是非、耳を使って音を変えていきましょう。

高校受験を終えた生徒さん、無事に公立高校の合格を勝ち取ってレッスンへやってきました。受験の間もピアノレッスンは

お休みすることなく、教室に来てお話をすることもあれば、これまでやってきたピアノ曲を弾いて帰ることもありました。

ただ、自宅での練習は全くなし状態でしたから、合唱コンクールの伴奏をしていた時のようには弾けなくなっています泣。

高校受験を終えた生徒さん、無事に公立高校の合格を勝ち取ってレッスンへやってきました。受験の間もピアノレッスンは

お休みすることなく、教室に来てお話をすることもあれば、これまでやってきたピアノ曲を弾いて帰ることもありました。

ただ、自宅での練習は全くなし状態でしたから、合唱コンクールの伴奏をしていた時のようには弾けなくなっています泣。

生徒さんは将来、幼稚園の先生になりたいそうで、これからもピアノレッスンを続けると言うことなので、自分の 好きな曲レッスンをすることになったのですが・・・・。ジブリの曲を弾いてみたい・・・とのことだったので、ちょっと簡単な 楽譜の曲を弾いてもらったところ・・・・?それ、音が違うんじゃない?その音、タイだよね?弾く鍵盤の高さが違うんじゃない? などなど、何やってんの💢状態に。まぁ、半年以上まともにピアノを弾いていない状態では、指が動かないのは仕方がないにしても、 音楽の基礎的なことをうっかりして弾くのはどうよ💢そもそも、やっと弾けたところで音楽にはならないし、そんなんで「弾けた!」と、 思われても私も困ります。ここから、生徒さんとのレッスン曲のレベルでバトルが・・・・?いやいや、喧嘩なんてしていませんよ。 生徒さんとは7年ほどのお付き合いですから、お互いに考えていることや思っていることを言い合える仲です。生徒さんの思いも聞いて、 私の思いも聞いてもらって決定していきます。実際に練習をする生徒さんにも納得をしてもらわないと、スムーズなレッスンはできませんから。

どの生徒さんにも大抵当てはまるのですが、簡単な曲って弾きたくないのです。特に楽譜に「初級」って書いてあったりすると、 内心「私ってもっと難しいのが弾ける。初級はいや!」って感じるよう。でもさぁ、「初級」「中級」「上級」って言葉、受け取る人の レベルによって微妙に変わりませんか?習い始めて2~3年の生徒さんの「初級」と、私が弾く時に感じる「初級」では、申し訳ないですが、 違うと思います。「初級」という言葉だけでははっきり言ってわかりません。それに、曲を弾いた時に「あの曲は初級だから」と言う思いでは 聴かないでしょう?綺麗に弾いているかどうか?ではありませんか?

この生徒さんには、難しく書いてある曲をガタガタでやっと 弾いている状態ではなく、簡単に書いてある曲でも音楽的に弾けるようになって欲しいと思っています。ただそれは、一生続くわけでは ありません。長い間のブランクもあるわけですから、まずはちょっと練習すれば弾けるレベルの曲をいくつも練習して、慣れてもらえたらと 思います。その下地ができてから、生徒さんの考える難しい曲の楽譜に進んでもらおうかな・・・と思います。まずは、簡単曲で立て直しです。 曲って綺麗に弾けるようになったら楽しいもの。ガタガタ弾きでは楽しくありません。楽しい高校生活とピアノ生活、スタートです。

「パプリカ弾きたい!」年長さんの一言。ちょっとびっくりしました。と言うのも、こちらの生徒さん、日頃そんなに言葉数が多いわけでは

ありません。ワイワイ・ガチャガチャと私のように?うるさい人ではありません。そんな生徒さんのはっきりとした意思表示。それもパプリカ。

皆さんよく知った曲だと思いますが、あれ、リズムに特性がある曲。弾きやすいように編曲がしてあっても、年長さんが練習をするのは難しいと

思います。それもピティナ・ステップで・・・・。

「パプリカ弾きたい!」年長さんの一言。ちょっとびっくりしました。と言うのも、こちらの生徒さん、日頃そんなに言葉数が多いわけでは

ありません。ワイワイ・ガチャガチャと私のように?うるさい人ではありません。そんな生徒さんのはっきりとした意思表示。それもパプリカ。

皆さんよく知った曲だと思いますが、あれ、リズムに特性がある曲。弾きやすいように編曲がしてあっても、年長さんが練習をするのは難しいと

思います。それもピティナ・ステップで・・・・。生徒さんは初めてのピティナ・ステップ。本来なら、はじめてのステップは、余裕の ある曲で参加をしてもらいたいです。だから生徒さんの練習状況を見て演奏曲を決めていくのですが、こちらの生徒さん、練習は至って真面目、毎回の レッスンでは、注意をされたことを守って練習をしてくださっています。それでも「パプリカ」は長い曲ですし、知っている曲だけにテキトーに 弾いちゃう場合もあるわけで・・・・。NGを出すのは簡単なことだけど、生徒さんの熱意から、ただ単にNGを出されても納得できないよね・・・・? ちょうど教室に保管してあった簡単バージョンの楽譜があったので(それでも年長さんにはハードルが高いと思います)、お渡ししました。自分で やってみて手も足も出ないようなら、諦めてもらうしかない!ここは私も賭けです。チャレンジ大歓迎!こういうの、私、嫌いじゃありません笑。

「できる所までで良いから練習やってみて。リズムに気をつけてね」と、楽譜をお渡ししてから1週間後、「2ページしかできていません」と、 生徒さんは半ば申し訳なさそうにレッスンへやってきました。いやいや、私、結構びっくりよ!だって他のテキストや他の曲の練習もやりながらの 2ページ、それも両手。両手で2ページ弾けるの?いやいや、ひょっとしてリズムがひどい状態かもしれないし?喜ぶのはまだ早い・・・・。生徒さんの 演奏を聴かせてもらうと、数えながらの練習がバッチリできているので、リズムの間違いはないし音のミスもありません。弾きにくい箇所がゆっくりに なることはありますが、それは慣れていけば解消されること。もう、すごい!の一言しかありません。脱帽です。ホント、言葉が出ないって、こう言うことを 言うのですね。

楽譜の通りリズムも音も正しく弾くことは、ある意味、普通です。それだけでは上手・素敵な演奏にはなりません。しかし、今回の ようなポップス曲は、よく知っている曲だけに、曲のイメージが先行しがち。最初の楽譜を見ていく段階でリズムの間違いがあると、それを正しく修正 するのに時間がかかってしまいます。知らない曲でも同じことなのですが、本当に最初が肝心。それを根気よく数えながらの練習をしてくれた生徒さん。 「この曲が好き。この曲を弾きたい」という、生徒さんの熱意の表れ?文句なしに、「パプリカ」の練習に進めそうです。まずは曲の最後までを正しく 弾くことが課題となりました。実際はそこからがスタートです。素敵な舞台になるよう進めていきましょう。

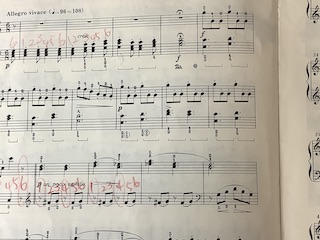

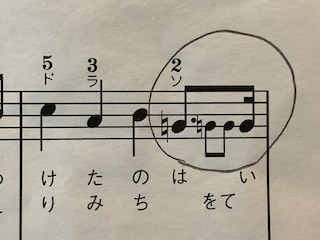

「どのように弾いていいのかわからない」と、生徒さんからリズムの質問が。丸印で囲んだリズムなのですが、どれどれ、あー、私も弾けないわ。

こちら、JーPOPの曲なのですが、このような意味不明な楽譜って結構あるのです。でも、意味不明ではありません。

「どのように弾いていいのかわからない」と、生徒さんからリズムの質問が。丸印で囲んだリズムなのですが、どれどれ、あー、私も弾けないわ。

こちら、JーPOPの曲なのですが、このような意味不明な楽譜って結構あるのです。でも、意味不明ではありません。歌詞がついている曲では、 1番と2番のメロディーのリズムが違うことってよくありませんか?言葉数の違いや単語のしばりで、歌う時にリズムが違ってくるような曲です。そのような場合は、 1番のリズムも2番のリズムも、楽譜上には一緒に書いてあります。ですからパッと見た感じ、リズムがゴチャゴチャしているように見えますし、書き方も いびつになってくるので、リズム取りができないのです。弾き手側が1番を弾くときのリズムと2番を弾くときのリズムを選択して弾くことになります。 同じ場所に2種類のリズムが書いてある、と思えば考えやすくなります。リズム取りで迷ったら、歌詞をそのまま歌ってみると迷わないでしょう。歌詞に合わせて 楽譜の音を弾いてみましょう。

クラシックの曲では、出会うことのない楽譜かもしれません。やはり歌詞がある曲ならでは。こんなふうに考える 楽譜もあるのだなぁと、頭の片隅に入れておいてもらえると、これから先、自分で楽譜を見て演奏するときに迷わなくなります。いろいろな楽譜の見方、学習 していきましょう。

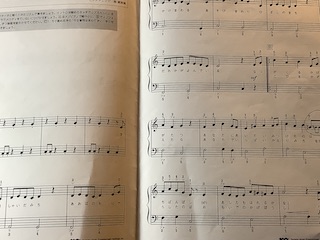

和音の曲の演奏は、小さな音で始まる場合でも大きな音で始まる場合でも、まずは、その和音の響きを感じることから始めるように

しましょう。響きを感じるとは、どんな音の響きになっているのかをよく聴くことです。和音は、一度にたくさんの音を弾きますから、

少しくらい音がかすれたとしても何かしらの音が出ていますから、そのまま弾き進めてしまうのですが、そのようにならないために、

練習では和音の響きを感じて欲しいと思います。

和音の曲の演奏は、小さな音で始まる場合でも大きな音で始まる場合でも、まずは、その和音の響きを感じることから始めるように

しましょう。響きを感じるとは、どんな音の響きになっているのかをよく聴くことです。和音は、一度にたくさんの音を弾きますから、

少しくらい音がかすれたとしても何かしらの音が出ていますから、そのまま弾き進めてしまうのですが、そのようにならないために、

練習では和音の響きを感じて欲しいと思います。和音の響きを感じる練習として、下の音から順番に(左手の音から一音 づつバラバラに)音を重ねて弾いてみます。全ての音を弾いたときの、重なった音の響きをよく聴いて欲しいのです。その音が「欲しい 響き」になりますから、曲の練習では、その「欲しい響き」が出ているかどうかの確認をして欲しいのです。弾いて音を出すのではなく、 弾いた音を聴いて響きを確認する感じです。一音づつバラバラに音を出していくと、一音一音がクリアな音で響いていきます。クリアな音は、 いくつ重なってもクリアな響き。その響きが出せるようになるまで、和音の響かせ方の練習が必要になります。一度に4つ、5つの音を弾く 和音では、弾き方によっては団子状態?のようなクリアでない音の響きになってしまいます。耳を澄ませて、響きの綺麗な音を目指しましょう。

綺麗な響きとそうでない響きの差は、本当に少しの差。芯の通った良い響きを出すためには、和音の場合は特に指を立てて弾くように すると良いでしょう。鍵盤に対する指先の角度でも音が変わっていきます。演奏する曲がどのような曲なのかにもよりますが、和音が連なった 曲の演奏は、和音の響きを感じるところから音作りをしていくと良いと思います。クリアな和音の響きを求めていきましょう。

写真の楽譜の曲は、4小節の短い曲ですが、右手と左手で交互に弾くようになっています。小学生の 生徒さんが弾いてきてくれましたが、1小節単位で音楽が途切れているように聴こえてきます。それは何故か?左手弾きました!右手弾きました! ・・・と言う感じで、全く別物として捉えていて、音がつながっていないからです。左手の最後の音から右手の最初の音を、1本の線でつながって いるようにつなげて弾いて欲しいです。左手から右手に渡してあげる感じです。例えばこの曲を、右手の3番の指から弾き始めて、曲の最後までを 右手だけで弾くとしたらどうなるでしょう?同じ音の連打がない曲なので、曲の最初から最後までをきれいにつなげて弾くことができます。その状態を 作って欲しいのです。

聴き手は、演奏者が右手で弾いている、左手で弾いている、何番の指を使って弾いている・・・などと思って聴いている わけではありません。音楽を感じて聴いています。右手で弾こうが、何番の指で弾こうが関係ありません。それはまぁ、演奏者の勝手。聴こえてくる 音楽が全てです。その音楽がブチブチと音が切れていたり、綺麗な音の響きでなかったりしたらとても残念なこと。綺麗に聴こえてくる音楽を 求めているわけですから、綺麗に弾かなければなりません。日頃から綺麗に響かせることを考えて、演奏をしていきたいですね。

完全に正しいと思って弾いているようなので、「間違っているよ。楽譜を よく見て正しく弾いてごらんよ」と、さらに声かけ。生徒さん、何度も弾き直しますが変わらず。「いや、違う」と、何度か声かけをした後、「だって 5番でしょ?」あー、そうきましたか・・・・。それって5番の音を弾いているってことだよね?音に番号がついてるの?💢別に怒っているわけでは ありませんが、指番号はもちろん大事だけど、その前に音が大事。何の音を弾くのか、音が違ってしまえば音楽が変わります。まず、音を見て欲しいです。

左手は、真ん中のドに1番の指をセットすれば、5番の音はファになりますが、ラの音に1番の指をセットすれば、5番の音はレになります。何の音の 鍵盤に1番の指をセットするかによって、5番で弾く音も変わっていきます。当たり前の話。だから、「5番の音」というものは存在しません。弾きたい音の 鍵盤に指をもっていって弾く、最初に認識すべきは音なのです。ピアノ学習の始まりは、右手も左手も真ん中のドから始まっていきますので、左手の5番の 指がファの音を弾くことが続いてきました。でもそれは当たり前ではありません。5番の指がファの音しか弾けなかったら、88鍵もあるピアノの鍵盤を扱う ことができなくなります。手のポジションは、その都度変わっていくのが普通です。

教室では先取りで、音読み練習に力を入れていますが、それは 自宅での音読み訓練が必要になってきます。先取りで音を読むことができなくても、せめて、テキストに出てくる音は読めるようになっていなければ、この先の ピアノ学習に支障が出てきてしまいます。音を読むことができないと、ピアノを楽しむことが難しいです。楽譜の中の音を読んで、その音のところに指を 持っていく、これを徹底させるようにしましょう。

昨日は、午前中からピアノレッスンがあった日。その時は何ともなかったと思うのですが(たまたまその鍵盤を使わなかっただけかも?)、

お昼からちょっと練習を・・・と思い弾いていたところ、あれ〜???、うっそ〜???、鍵盤がこのような状態に・・・。日頃、練習なんて

しないのに、ちょっと張り切っちゃったものだから、ピアノが機嫌を損ねた?いつものように、ぐうたら生活をしておけば良かったわ・・・なんて

冗談のようなホントのようなことを思っております笑笑。

昨日は、午前中からピアノレッスンがあった日。その時は何ともなかったと思うのですが(たまたまその鍵盤を使わなかっただけかも?)、

お昼からちょっと練習を・・・と思い弾いていたところ、あれ〜???、うっそ〜???、鍵盤がこのような状態に・・・。日頃、練習なんて

しないのに、ちょっと張り切っちゃったものだから、ピアノが機嫌を損ねた?いつものように、ぐうたら生活をしておけば良かったわ・・・なんて

冗談のようなホントのようなことを思っております笑笑。それでもお昼からのレッスンを普段通りしましたが、これもたまたまなのか、 壊れた鍵盤の音を弾く生徒さんがいらっしゃらなくて・・・。まぁ、小さな生徒さんには、今は関係ない音だと思いますが、昨日は、中学生の 生徒さんのレッスンもありましたが、それでも使わない音だったので一先ず安心。このピアノ、30年ほど前に作られたピアノですが、こんなことを 経験することは初めて。音が狂うことの経験はありますが、物理的に弾けなくなることの経験は幸いなことにありませんでした。本当にどうしちゃった のかなぁ?ピアノは2月に調律を済ませているのですが、調律が終わって1ヶ月後あたりに、壊れた鍵盤の半音隣の鍵盤の音がキンキンするように 感じました。その時に、鍵盤の様子がちょっと変に感じたのですが、別に弾けないことはないし・・・なんて思っていました。実はその時、ある小学生の 生徒さんが「この鍵盤、ちょっと変だよ」と、教えてくれていました。よく見ているものですね。鋭い生徒さんです。「そうなのよ。変だよね・・・」なんて お話をしたまま昨日まで。突然こんなことになる?1ヶ月前からの前兆だったのかなぁ?

ピアノの中身のことは、私がああだこうだ、と言っても 解決しないので、ここは調律師さんの登場になります。さぁ、どうなる鍵盤?

今日は、教室のピアノの鍵盤のその後・・・について。調律師さんに連絡を入れて、早速次の日の夜9時に来ていただきました。ピアノの調律は

通常、予約を入れて、あらかじめ日時を決めてお願いするのですが、その日の仕事を終えられてから急遽、来ていただくことになりました。

お疲れのところ申し訳なく感じましたが、本当に嬉しい対応でした。

今日は、教室のピアノの鍵盤のその後・・・について。調律師さんに連絡を入れて、早速次の日の夜9時に来ていただきました。ピアノの調律は

通常、予約を入れて、あらかじめ日時を決めてお願いするのですが、その日の仕事を終えられてから急遽、来ていただくことになりました。

お疲れのところ申し訳なく感じましたが、本当に嬉しい対応でした。ハンマーの動きやら鍵盤の動きやら丁寧に見ていただき、鍵盤を 取り出してみたところ、何と鍵盤の奥にビーズのような(でもビーズではない)キラキラしたものが挟まっていました。こんな小さなもので ピアノの音が出なくなるなんて・・・でも、何て人騒がせな・・・。ただ原因がわかって一安心。調律師さんも「ピアノあるあるですよ」と、 おっしゃっていましたが、ピアノってホント様々なものが落ちやすいです。よくあるのは、レッスンで使用しているシールが落ちること。シールは 平面のものなので、落ちたとしてもピアノの不調に関わることが少ないのですが、今回はビーズのような立体的なものでしたから、狭い隙間にピタリ とはまってしまいました。調律師さんには夜遅くの対応をお願いすることになりましたが、それでも原因をわりと簡単に取り除くことができて良かった です。

調律師さんでもピアノの先生でも、何でも相談ができる・信頼ができる人間関係って重要だと思います。言いたいけれど言えない・聞き たいけれど聞けない、では、心の中にもやもやが残ってしまいます。他人に信頼してもらえるようになるには時間がかかりますが、せめて相談したいことや 話したいことが話せるような、話しやすいピアノの先生になりたいと感じました。生徒さんたちお一人お一人と、信頼関係を築いていけるようにレッスンに 臨みたいと思います。取り敢えず、ピアノの状態は万全になりましたので、思う存分弾いてくださいませ。皆様も、ピアノの中には落とし物をしませんよう、 お気をつけください。

4小節が3段ある合計12小節の練習曲。練習してくださったのは年長の生徒さんです。楽譜の通り正しい音・正しいリズムで弾いてくださったのですが、

合格にはなりませんでした。もしかして私、鬼のような先生?まぁ、否定はしませんが、生徒さんのレベルであれば、音・リズムの間違いがなく正しく弾くことは

前提のレッスン。では、何に気をつければ良いの?

4小節が3段ある合計12小節の練習曲。練習してくださったのは年長の生徒さんです。楽譜の通り正しい音・正しいリズムで弾いてくださったのですが、

合格にはなりませんでした。もしかして私、鬼のような先生?まぁ、否定はしませんが、生徒さんのレベルであれば、音・リズムの間違いがなく正しく弾くことは

前提のレッスン。では、何に気をつければ良いの?この曲、1段ごとに強弱記号が変わっています。夕ぐれを表した曲なのですが、この強弱はきっと、 だんだんと陽が暮れていく様を表していると思うのです。夕焼け色の空からだんだん暗くなっていく様子・・・と言うことは、だんだん寂しく感じたり、もっと 遊んでいたいなぁと、悲しくなったり。1段ごとにだんだんと小さく弾いて欲しいのですが、生徒さんは3段ともあまり変わらない大きさで弾いてしまいました。 とても練習をしてくださる生徒さんです。いつも多くの曲を練習してくださるのですが、「強弱に気をつけないといけないよ」と、これまでにもお話をしてきた つもりでしたが、流石にこれ以上は先には進めないと感じました。音に表情がないまま、ただただ弾いている曲ではつまらないし、聴いているこっちもつまらない。 もっと気持ちを表現して演奏をして欲しいと思い、もう一度やり直し練習になりました。

楽譜に大きく・小さくなどの強弱記号が書いてあるので、結果的に 大きく・小さく弾くわけですが、それは大きく・小さく弾くことが目的ではありません。曲名から想像される映像を思い浮かべたり、曲の気持ちを考えた結果そのような 表現になるだけで、ただ単に大きく・小さく弾かなきゃ!と思っていると、感情が入らない曲になってしまいます。下手じゃないけれど上手でもない演奏の出来上がりです。 「楽譜の通りに弾こう」ではなく、曲に気持ちを込めて弾くことを意識して欲しいと思います

年長の生徒さんは、曲が合格しなかったことに残念そうでしたが、 この生徒さんのレベルでは、曲の気持ちを考えて演奏することが課題です。同じ年長さんでも、入会したばかりで、音やリズムの学習をしている生徒さんの場合では、求められて いるものが違います。合格の基準は年齢ではなく、生徒さんが学習しているレベル。当たり前ですが、学習が進んでいくほどにレベルは上がっていきます。今、自分には 何が必要で何を求められているのかを考えて、練習に励んでいきましょう。