講師から

お子さんのピアノを上達させようと思ったら、聴いてあげることが1番です。お子さんがピアノを弾いている側で、耳を傾けてあげる

ことが重要です。上手に演奏ができたら「上手になったね」の言葉や、間違って弾いてしまったとしても怒るのではなく「惜しかったね」

とか。お子さんのピアノの練習時間を、横で一緒に過ごすことが1番の上達になります。叱って欲しいわけではありません。ピアノを教えて

欲しいわけでもありません。教えるのは私(講師側)の仕事ですから、できればそれは取ってほしくありませんので・・・。

ピアノ教室に入会される時の説明で、「1日15分の寄り添い練習」をお願いしているのですが、中にはそれが難しいご家庭もあるようです。 生徒さんの練習曲を弾く様子から、自宅練習ができていないことはわかりますが、だからと言って叱ったり怒ったりすることはありません。 ですが、ピアノの上達はあまり芳しくありませんから、保護者の方も、お子さんの上達度合いはよくご存知だと思います。ある生徒さんの 話ですが、自宅練習が進んでいなくて、それでも教室には楽しく通ってくださる小学生の生徒さん。長い間、2~3週間に1曲の割合で合格を していました。はっきり言って、後から入会された生徒さんに追い越されてしまうレベル。早く進むから良い・遅いから悪い と言う訳では ありませんが、それでもかなり遅い進み具合です。それがここ最近、1ヶ月ほど前から、1週間に1曲の合格になってきました。何があったの?

実は生徒さんのお父さんは、海外に単身赴任中です。1年間に2回ほどしか帰国されないのですが、先日、お父さんにお会いした時に 「最近は、リモートで子供のピアノを聴いています」と、おっしゃっていました。ピン!ときました。生徒さんの練習曲の進み具合が早く なったのは、お父さんが聴いてくれているから。お父さんが「聴かせて」と言って、お子さんのピアノを聴いてくれているそうなのです。 やっぱりね・・・・。聴いてもらうことで上達するピアノです。ピアノは孤独な練習になります。大きな生徒さんや大人の生徒さんであれば、 ピアノを習う目的もはっきりしていますから孤独な練習でも大丈夫ですが、小学生までの小さな生徒さんの場合は、いくらピアノが好きだと言っても、 孤独な練習では続きません。他の家族がスマホを触っている横で、一人ピアノの練習をする小学生・・・・って、逆に怖くないですか?

ピアノは練習が命です。楽譜を眺めているだけでは上手にはなりません。ピアノを弾かないことには上達はしません。だったら、お子さんに ピアノを弾いてもらうしかありません。ではどうやったら弾いてくれるのか?それは聴いてあげること。「ちょっと聴かせて」でも「弾いてみて」 でもどちらでも構いません。1日15分ほどのピアノの時間、親子で楽しんでみませんか?

ピアノ教室に入会される時の説明で、「1日15分の寄り添い練習」をお願いしているのですが、中にはそれが難しいご家庭もあるようです。 生徒さんの練習曲を弾く様子から、自宅練習ができていないことはわかりますが、だからと言って叱ったり怒ったりすることはありません。 ですが、ピアノの上達はあまり芳しくありませんから、保護者の方も、お子さんの上達度合いはよくご存知だと思います。ある生徒さんの 話ですが、自宅練習が進んでいなくて、それでも教室には楽しく通ってくださる小学生の生徒さん。長い間、2~3週間に1曲の割合で合格を していました。はっきり言って、後から入会された生徒さんに追い越されてしまうレベル。早く進むから良い・遅いから悪い と言う訳では ありませんが、それでもかなり遅い進み具合です。それがここ最近、1ヶ月ほど前から、1週間に1曲の合格になってきました。何があったの?

実は生徒さんのお父さんは、海外に単身赴任中です。1年間に2回ほどしか帰国されないのですが、先日、お父さんにお会いした時に 「最近は、リモートで子供のピアノを聴いています」と、おっしゃっていました。ピン!ときました。生徒さんの練習曲の進み具合が早く なったのは、お父さんが聴いてくれているから。お父さんが「聴かせて」と言って、お子さんのピアノを聴いてくれているそうなのです。 やっぱりね・・・・。聴いてもらうことで上達するピアノです。ピアノは孤独な練習になります。大きな生徒さんや大人の生徒さんであれば、 ピアノを習う目的もはっきりしていますから孤独な練習でも大丈夫ですが、小学生までの小さな生徒さんの場合は、いくらピアノが好きだと言っても、 孤独な練習では続きません。他の家族がスマホを触っている横で、一人ピアノの練習をする小学生・・・・って、逆に怖くないですか?

ピアノは練習が命です。楽譜を眺めているだけでは上手にはなりません。ピアノを弾かないことには上達はしません。だったら、お子さんに ピアノを弾いてもらうしかありません。ではどうやったら弾いてくれるのか?それは聴いてあげること。「ちょっと聴かせて」でも「弾いてみて」 でもどちらでも構いません。1日15分ほどのピアノの時間、親子で楽しんでみませんか?

ほとんどの生徒さんや生徒さんの保護者の方たちには関係のない話なのですが、今日は少し愚痴っぽいことを・・・・。

春休みということもあって、振替レッスンの申し込みがいつもより多く発生しています。お互いの予定が合えば振替はOKに

していますから、それは良いのですが、振替を申し込んだのならば、こちらから何らかのレッスン予定を伝えることになるわけですから、

こちらからの発信を気にして欲しいです。何日もほったらかし・・・というのはどうなのでしょうか?

最近は、生徒さんや保護者の 方とのやり取りは、メールのことが多いです。基本的にはメールでのやり取りになるのですが、中学生以上の生徒さんについては、生徒さんとの 直接のやり取りをすることが多いので、ラインでのやり取りになっています。学校の予定や部活の予定は、親御さんに聞くよりも生徒さん本人と 直接の方がすぐにわかることから、ご自分の携帯をお持ちの中学生以上の生徒さんに限って、ラインでのやり取りを行なっています。本当に稀な ケースですが、生徒さんのレッスンのお休みを、保護者の方が知らない・・・・ということがありました。生徒さんからお休みの連絡が入れば、 私はそれを保護者の方に確認をする訳ではないので、お休みとして処理します。例えばですが、レッスンに行くと言って、他のところにお出かけを しているかどうかは、私にはわかりません。保護者の方には、出席カードで確認をしていただけたらと思います。何かおかしい?と思えば、こちらに 連絡を入れていただいても良いですし・・・。そもそも、お子さんのピアノの練習曲の状態を少しでも聴いていただいているならば、長い間、ずっと 止まっていることに気がつくと思うのですが・・・。

ご自分のお子さんのことを信用したい気持ちはわかりますし、私も生徒さんのことを 疑いたくはありません。「体調が悪い」との連絡が入れば、無理にレッスンに来るように言うこともできません。私から保護者の方に連絡を入れる時は、 あまりにひどい状態になった時です。保護者側からすれば「もっと早くに連絡が欲しかった」と思われるかもですが、ここまで来るには、必ず何らかの つまづきが家庭でも起こっているはず。他人から言われる前に、自分でも何かしらの確認作業はできるはず。これまで本当に何人もの生徒さんを見てきて 思うことは、日頃の親子の関係性が大切だということ。コミュニケーションが取れていることも大切ですが、言いたいことを言わせてあげられているか・ 押さえつけてばかりしていないか、話し合える土壌ができているか、これが欠落していると、子どもは何も話せなくなってしまいます。親も真剣に子どもに 向き合っていかなければ、本音を話してはくれないでしょう。

あ〜本当に愚痴ばかりの内容になってしまいました。話の内容が全然違う方向に いってしまいましたが、結局、お願い連絡ばかりをするのではなく、それに対する返信の連絡も入れて欲しいと言うこと、です。お子さんのことで何か 気になることがありましたら、些細なことでもご連絡を入れてもらって構いません。私自身が完璧な子育てができたかと言うと、そうではありませんが、 (もう既に社会人ですので、それこそ放ったらかしですが)役に立つお話ができるかもしれません。まぁ、本当のお母さんよりも、私の方が怖いかも!?

最近は、生徒さんや保護者の 方とのやり取りは、メールのことが多いです。基本的にはメールでのやり取りになるのですが、中学生以上の生徒さんについては、生徒さんとの 直接のやり取りをすることが多いので、ラインでのやり取りになっています。学校の予定や部活の予定は、親御さんに聞くよりも生徒さん本人と 直接の方がすぐにわかることから、ご自分の携帯をお持ちの中学生以上の生徒さんに限って、ラインでのやり取りを行なっています。本当に稀な ケースですが、生徒さんのレッスンのお休みを、保護者の方が知らない・・・・ということがありました。生徒さんからお休みの連絡が入れば、 私はそれを保護者の方に確認をする訳ではないので、お休みとして処理します。例えばですが、レッスンに行くと言って、他のところにお出かけを しているかどうかは、私にはわかりません。保護者の方には、出席カードで確認をしていただけたらと思います。何かおかしい?と思えば、こちらに 連絡を入れていただいても良いですし・・・。そもそも、お子さんのピアノの練習曲の状態を少しでも聴いていただいているならば、長い間、ずっと 止まっていることに気がつくと思うのですが・・・。

ご自分のお子さんのことを信用したい気持ちはわかりますし、私も生徒さんのことを 疑いたくはありません。「体調が悪い」との連絡が入れば、無理にレッスンに来るように言うこともできません。私から保護者の方に連絡を入れる時は、 あまりにひどい状態になった時です。保護者側からすれば「もっと早くに連絡が欲しかった」と思われるかもですが、ここまで来るには、必ず何らかの つまづきが家庭でも起こっているはず。他人から言われる前に、自分でも何かしらの確認作業はできるはず。これまで本当に何人もの生徒さんを見てきて 思うことは、日頃の親子の関係性が大切だということ。コミュニケーションが取れていることも大切ですが、言いたいことを言わせてあげられているか・ 押さえつけてばかりしていないか、話し合える土壌ができているか、これが欠落していると、子どもは何も話せなくなってしまいます。親も真剣に子どもに 向き合っていかなければ、本音を話してはくれないでしょう。

あ〜本当に愚痴ばかりの内容になってしまいました。話の内容が全然違う方向に いってしまいましたが、結局、お願い連絡ばかりをするのではなく、それに対する返信の連絡も入れて欲しいと言うこと、です。お子さんのことで何か 気になることがありましたら、些細なことでもご連絡を入れてもらって構いません。私自身が完璧な子育てができたかと言うと、そうではありませんが、 (もう既に社会人ですので、それこそ放ったらかしですが)役に立つお話ができるかもしれません。まぁ、本当のお母さんよりも、私の方が怖いかも!?

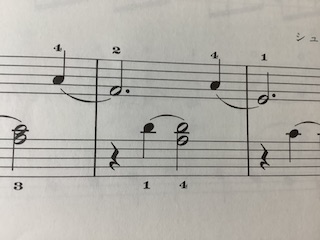

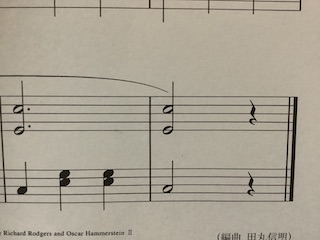

こちら、シューマンの「はじめてのかなしみ」という曲を簡単にアレンジしたもの。この曲をピティナ・ステップで演奏される生徒さん。写真に

写っている箇所だけを見ると、とても簡単な曲に見えるのですが、この曲の難しさは感情移入にあります。だって、あの美しい旋律を作っている

シューマンですから。

こちら、シューマンの「はじめてのかなしみ」という曲を簡単にアレンジしたもの。この曲をピティナ・ステップで演奏される生徒さん。写真に

写っている箇所だけを見ると、とても簡単な曲に見えるのですが、この曲の難しさは感情移入にあります。だって、あの美しい旋律を作っている

シューマンですから。この曲の背景は、飼っていた小鳥が死んでしまって悲しんでいる様子を表しています。「はじめての」という言葉が ついていますから、きっと、子供目線かな?(大人になってからの初めての悲しみが、小鳥?はちょっと考えにくいですよね?)どちらにせよ、小鳥が 死んでしまった時の悲しみの曲です。右手の2音、左手の2音、これらは「ため息音楽」と言われるフレーズです。「あ〜あ」とか「は〜ぁ〜」と、思わず 口に出してしまうこともある、あの「ため息」です。それを表しています。ため息って、嬉しい時には出ることがないと思います。悲しい時や落胆した時など に出ると思います。この曲は、小鳥が死んでしまってどうしようもない気持ちを、ため息を交えながら表現していることになります。

最初、生徒さんは、 1拍目と3拍目の音を大きく弾いていました。4拍子の曲の拍子感を表して演奏をすると、通常はそれが正解です。ですが、「ため息」を表現すると なると、最初の音の方をコツンと少し大きく弾かなければ「ため息」には聴こえません。悪いけれど、生徒さんの奏でる音楽は悲しくは聴こえてきません。 実際にため息を自分でやってみるとよくわかります。「ふ〜ぅ」とか「あ〜ぁ」など、最初の方が大きな声が出て尻すぼみになっていきませんか?生徒さんにも、 この曲は小鳥が死んでしまった悲しみの音楽であること、「ため息音楽」が使われていることなど、それらを表現するようにお話をしました。すると・・・生徒さんの 奏でる音楽が変わっていきました。感情の再現が上手に表現されるようになりました。音に気持ちを込めると、演奏が変わっていくことを実感できた瞬間です。

この「ため息音楽」、ギロック作曲の「秋のスケッチ」という曲にも使われています。少し前に、幼児教育科に在籍をする大学生の生徒さんの試験曲 だった曲です。この場合の「ため息」は、秋の季節が深まっていく中での「悲しさ」「わびしさ」「寂しさ」なのかなぁと思います。今回は「ため息」のお話でしたが、 その「ため息」も知らないと表現ができませんし、悲しさも何らかの悲しいことを経験していないと表現をすることが難しいです。何気ない日常の中にも、演奏を する上でのヒントになるようなことが転がっています。それらを曲に生かせるようになると、素晴らしい曲になると思います。

この時の生徒さんの演奏曲はブルグミュラーNo.9の「狩猟」という曲。角笛を思わせる音の響きや馬の走る感じの音楽が、曲の中に 出てきています。狩の始まりから終わりまでを描いた曲の構成です。馬が駆ける様子なので、かなり速い曲になるのですが、この曲を指示通りの 速さで弾くのは至難の業。ですから、どの生徒さんとのレッスンでもそうですが、少しばかりゆっくりした速さで弾ければ良いとしています。 その曲を、超速いスピードで弾き出した生徒さん。思わず1度演奏を止めて「その速さで弾けるの?」と尋ねたのですが、「はい」と素直な返事。 そうですか・・・・では、もう一度。そして、本当にそのままの速さで弾くことができていました。まぁ、ちょっとミスタッチすることもあるのですが、 かなり練習をされたのでしょう。ところが、曲の途中にある少し物悲しい雰囲気の旋律のところで、今度は今までの速さと比べると、倍ほど遅い速さに スピードダウン。速さの取り方を間違えたの?この部分は、弾きにくい箇所でもなく、今までよりも簡単に弾ける旋律。いやいや、速さが違いすぎない? そして、また馬の響きの音楽に戻ると、最初の速さに戻りフィニッシュ。

この曲はテンポのブレがない曲なので、正しい弾き方としては、最初から 最後まで同じ速さの曲です。「途中、倍ほど遅くなったけど?」「あの悲しいメロディーは、あの速さが似合うと思うから」生徒さんなりの明確な速さの 理由がありました。そのゆっくりさで最初を弾くと、馬の感じは出ないから、馬のところは馬らしく速く弾いたということなのですね。弾けないから ゆっくりになるでもなく、何となくゆっくりになるでもなく、自分の音楽の思いを素直に表現した結果、ゆっくりで情感たっぷりに歌い上げたということ だったのですね。歌い方も何とも言えない悲しい感じが出ているのです。「これ、のだめちゃんじゃん!」ふと、そんなふうに思いました。曲に対する 思いが篭っているから、ピアノの音もキラキラ。本当に楽しそうな演奏でした。

ただ、これはコンクールではアウト。コンクールは、楽譜に忠実に 曲を表さなければなりませんから、曲の速さや音・リズムに狂いがあってはいけません。念の為。コンクールではアウトだけど、自分で曲を楽しむのなら、 自分の信念に向かって演奏をすることは悪いことではないと思います。だからと言って、みんながこの生徒さんのように 真似をしても上手くはいかないと思います。はっきり言って、この生徒さんの歌い方はピカイチ。この生徒さんだから成せる技だとも思います。自分の思いを ぶつけた演奏をやっていくことで、自分の音楽を見つけていきましょう。

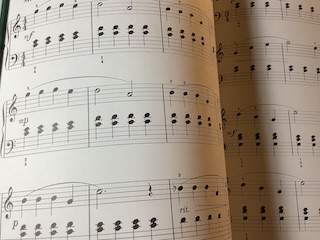

3つの強弱記号がついた曲。1段ごとに、だんだんと小さい記号に変わっていっています。当然、そのように書いてあるのですから違いを出して

演奏していくようにしなければなりません。「強く」「弱く」の強弱記号から学習が始まりますが、実際にはたくさんの種類の強弱記号があります。

それらを学習する度に、弾き分けができるようにしていく必要があります。

3つの強弱記号がついた曲。1段ごとに、だんだんと小さい記号に変わっていっています。当然、そのように書いてあるのですから違いを出して

演奏していくようにしなければなりません。「強く」「弱く」の強弱記号から学習が始まりますが、実際にはたくさんの種類の強弱記号があります。

それらを学習する度に、弾き分けができるようにしていく必要があります。「強弱記号の弾き分けをしてきてね」と、レッスン中にお話を したのは、4月に小学1年生になったばかりの生徒さん。音もリズムも間違いなくスラスラと弾いてしまう生徒さんなのですが、そこに気持ちが乗って いないように感じます。それは、抑揚のない弾き方(強弱が感じられない弾き方)になっているから。1つ1つの音やフレーズに気持ちを入れて、音楽を 感じて演奏すれば、強弱って自然とついてくるのですが、まだそこまでは達していないかなぁ。だったら、取り敢えず楽譜に書いてある通りに、音の 大きさを変えて弾くことから始めるようにしていきましょう。強弱を入れる最初の段階では、書いてあるから書いてあるように強弱をつける、で構いません。

前の週に、「楽譜の通りに強弱をつけて弾きましょう」とお願いしてあった生徒さん。今週のレッスンでは見事なまでに違いがはっきりとわかる 演奏に仕上がっていました。小姑(?)のように細かいことを言わせていただくと、1段目、かなり大きな音で弾き出していましたが・・・・。それ、ちょっと 間違うと乱暴な音に取られちゃうよ?と言うくらい。限度ってものがあるでしょう?・・・・なんですが、最初はこんなにわざとらしい強弱でも構いません。 違いを意識する、それを実践することが重要なのです。意識をしなければ音は変わっていきません。どんな強弱記号が使われていて、違いを出すためにはどんな 弾き方をすればいいのか、小さな年齢の生徒さんでも考えなければならないことですし、考えられること。その結果、今できる精一杯の弾き方が、わざとらしく なってしまっただけ。これからは、自分で楽譜を見て、自分で考えて弾き方を変えられるようにしていきましょう。

レッスンでは、その都度、私からも 小姑のような言葉かけが入っていきますし(笑)、たくさんの曲の練習をこなしていく間に、わざとらしくない自然な弾き方ができるようになっていくはずです。 やはり、数をこなさなければ自然な弾き方は身につきません。弾き方もペダルも、指の訓練でも何でもそうですが、最初から上手にできるわけではありません。 その為に私がいますよ!いつでも小姑をしていますから、一緒に学んでいきましょう。

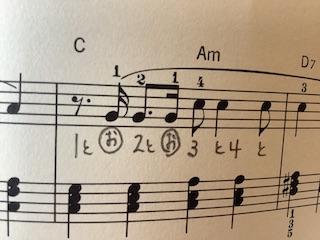

「今、自分が何拍子の曲を弾いているのかを感じましょう」と、声をかけることがあります。旋律を綺麗に歌わせて弾くような場合の

曲は、旋律で拍子を感じることが難しくても、伴奏の形から拍子を感じることもできます。3拍子特有のブン、チャッ、チャッ と言う

伴奏の形でしたら、1拍目を少し強く弾いて、2拍目と3拍目の音を弱く弾くと拍子感がでます。伴奏の形にもよりますが、4拍子の曲ならば、

強拍、弱拍、弱拍、弱拍・・・・を感じられるような演奏をすると良いでしょう。

「今、自分が何拍子の曲を弾いているのかを感じましょう」と、声をかけることがあります。旋律を綺麗に歌わせて弾くような場合の

曲は、旋律で拍子を感じることが難しくても、伴奏の形から拍子を感じることもできます。3拍子特有のブン、チャッ、チャッ と言う

伴奏の形でしたら、1拍目を少し強く弾いて、2拍目と3拍目の音を弱く弾くと拍子感がでます。伴奏の形にもよりますが、4拍子の曲ならば、

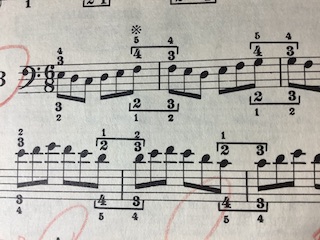

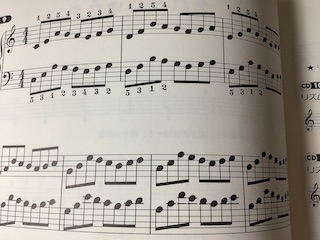

強拍、弱拍、弱拍、弱拍・・・・を感じられるような演奏をすると良いでしょう。生徒さんの中には、指を作るためのテクニック 教材を用いている場合があります。写真の教材もその中の一つで、練習をしてきてくださったのは6拍子の曲でした。ハノン系のテクニック 教材ですから、同じ音型を上って下りて弾く教材です。生徒さんの演奏をじっと聴いていたのですが、6拍子の曲なのに6拍子に聴こえて きません。6拍子というのは、3拍子が2つ入っている、とも考えられますから、2拍子に聴こえてきても構わないのですが、そのどちらにも 聴こえてこないのです。どうして6拍子に聴こえてこないのか?何が悪いのでしょうか?

生徒さんが弾いている音を聴いていると、 1拍目と6拍目の音が少し強く出ています。1拍目が少し強く出てくるのは良いのですが、6拍目の弾き方が音を切って弾く為に、その反動で 少し強く出てしまうのです。・・・と言うのも、この練習曲は6拍目と次の1拍目の音が同じ音でできています。同じ音の箇所は同音連打に なりますから、パッと切ってもう一度弾かなければなりません。この時の音の切り方に注意をしていないと、スタッカートのようになって 音も強く出てしまいます。6拍目が強く出てしまうと、押さえつけたような音楽になって6拍子の曲を弾いているようには聴こえません。 きっと生徒さん自身も、リズムに乗って6拍子を弾いている感覚がないと思います。

曲でもテクニック教材でも、ピアノで 演奏する時には、まず、何拍子の曲を自分が弾くのかを意識しなければなりません。ハノン系の教材であれば機械的な音楽になっていますが、 それでもリズムに乗って楽しく演奏をして欲しいですし、曲になれば当然、拍子感は重要になります。リズムを取るときも適当にリズムを 数えているわけではないはず。拍子を大切にする為に、ピアノ学習の最初に数えながら弾くことをやっています。弾いている曲の拍子を 感じてリズムに乗って演奏をしていきましょう。

生徒さんたちへ「数えながら弾きましょう」と最初に指導をするのは、リズム(音符の長さ)を正確に取る為です。自分が弾いている

音符がどのくらいの長さなのかを把握してもらう為、それを正しく伸ばしてもらう為に、数えながら練習をしてもらっています。リズムの

理解が進むようになると、数えながらでなくても弾けるようになってきます。しかし、ちょっとややこしいリズムが出てきた場合や、正しく

スッと弾けないリズムが出てきた場合は、数えながら練習を取り入れて正しく弾けるようにする必要があります。

生徒さんたちへ「数えながら弾きましょう」と最初に指導をするのは、リズム(音符の長さ)を正確に取る為です。自分が弾いている

音符がどのくらいの長さなのかを把握してもらう為、それを正しく伸ばしてもらう為に、数えながら練習をしてもらっています。リズムの

理解が進むようになると、数えながらでなくても弾けるようになってきます。しかし、ちょっとややこしいリズムが出てきた場合や、正しく

スッと弾けないリズムが出てきた場合は、数えながら練習を取り入れて正しく弾けるようにする必要があります。リズムの数え方は、 楽譜の中に出てくるリズムの種類によって変わってきます。ピアノ学習の最初は、割り切れる音符ばかりの曲なので、普通に1,2,3,4・・・と 数えます。1拍、2拍、4拍などの割り切れる音符ばかりの曲だからです。学習が進むと、8分音符の分割音符を弾くようになりますので、このリズムを 正しく弾くためには、8分音符単位の数え方である、1と、2と、3と、4と・・・と「と」を入れた数え方に変化します。それは、8分音符は2つで1拍の 音符だからです。3連符ばかりの曲を弾くような場合は、3つの音符を均等に弾く為に、123、223、323、423・・・の数え方になります。楽譜の中に 出てくるリズムが、どのようなリズムで成り立っているのかに注目して、数え方も変えていくようになります。

大人生徒さんの楽譜に、写真の ようなややこしいリズムが出てきました。16分音符もあり、付点8分音符もあり、8分音符、4分音符もあります。違うリズムのオンパレード。一瞬、どうやって 弾くの?と思ってしまいますが、どんなややこしいリズムだって数えて弾くことができますから、まずは数えながら弾きで正しいリズムを身体に取り入れて しまいましょう。16分音符は4つで1拍の音符になりますから、1と2と・・・の「と」を入れた数え方になるのですが、付点8分音符と16分音符のスキップ リズムが入っているので、スマートに1と2と・・・ではなく、「いちとお、にいとお、さんとお、よんとお・・・・」と、16分音符単位に合わせて、数える時の 発音をねちっこく(?)数えて弾くと、リズムが取りやすいです。レッスンでは、生徒さんの横で私が声を張り上げながら数えることをしますが、結局は 自分でリズムが取れなければ、いつまでも自分で弾くことができませんから、自宅練習では声に出して数えながら弾きをすると良いでしょう。

リズムは、本当に理解ができてくると、数えなくても正しく取れるようになります。学習が進んだ生徒さんは、レッスンでも数えながら弾いていることは ありません。ですが、新しいリズムや取りにくいリズムが出てきた時には、数え方を自分で記入するなどして、数え方・リズムの取り方を理解するように していきましょう。最初の段階で数えながら弾きができている生徒さんは、数えながら弾くことに抵抗がないはず。正しく弾けているときは数えなくても 良いですが、ちょっとつまづいた時は、リズムに合った数え方で正しくリズム取りができるようにしていきましょう。数え方でわからない時は、いつでも 聞いてくださいね。

宿題の曲は、右手も左手も真ん中のドを1番の指で弾く曲、そして高いドと低いド の音に飛ぶ曲になっています。指番号はどちらも5番。生徒さんは堂々と、右手ソ、左手ファ、の音を弾いています。「間違っているよ」と 声かけをして楽譜を見直してもらうのですが、間違いに気が付かない生徒さん。まぁ、間違っていると思って弾いていないので、なかなか 正解に辿り着きません。「何の音になっている?」と聞いた時に、五線の中の音を読み直す生徒さんは良いのですが、「5 番の音」と即座に 答える生徒さんは、そもそも音を読んでいないことがわかります。だって5番の音って何?音って番号がついているの?音には番号がついて いませんよね。

様々な曲を弾くようになった生徒さんにならわかることですが、決まった指番号が決まった音だけを弾くなんてこと、 あり得ないです。指はどう頑張っても10本しかありません。ピアノの鍵盤は、白い鍵盤と黒い鍵盤で88鍵。その全てを使うことがないにしても、 明らかに指の数よりも多いものを扱うわけですから、指と鍵盤の音が固定されていては曲を弾くことができません。そう、普通に考えると指番号 だけを見てピアノを弾くことはしないのですが、なんとな〜くこれまでと同じ感覚で弾いてしまうと、このようなことが起こってしまうのです。 先に見るべきは音であって指番号ではありません。はっきり言って、指番号は何番の指で弾いていても曲は成り立ちますが、音が違っていては曲は 成り立ちません。最初に音の確認を必ずしましょう。

最初に音読みに力を入れているのは、音読みを面倒がらずにさっと読めるように するためです。パッと見た時に、音がスッと頭の中に入ってくれば面倒ではなくなります。パッと音がわからないから音を読むことが面倒になり、 手っ取り早く(?)指番号で弾いてしまう。たまたま正しく弾いている間は良いですが、そう長くは続きません。ピアノが上達している生徒さんは、音読みが 早いですし、指番号よりも音が先に頭の中に入ってきます。その結果、指番号の方がめちゃくちゃ・・・なんてことが多々ありますけど、これはこれで💢なんです けどね・・・。楽譜の中の音がパッと頭の中に入ってくるようにしていきましょう。

合唱コンクールでは伴奏者を務めるほどの演奏力をお持ちの中学生の生徒さん。楽譜を読み込むことが早く、楽譜からピアノの音に

変換することがとても早い生徒さんです。年長さんから教室に通ってくださっていますが、こんなにも上達してくれたのだなぁと、

しみじみ思います。何とも嬉しいことです。

合唱コンクールでは伴奏者を務めるほどの演奏力をお持ちの中学生の生徒さん。楽譜を読み込むことが早く、楽譜からピアノの音に

変換することがとても早い生徒さんです。年長さんから教室に通ってくださっていますが、こんなにも上達してくれたのだなぁと、

しみじみ思います。何とも嬉しいことです。そんな生徒さん、弾きたい曲があるからと、自分で写譜した楽譜をお持ちください ました。4枚ほどの楽譜です。いや〜、これって簡単なようで全然簡単ではない作業です。公開されている楽譜の音を、1つ1つ見ながら 白紙の五線紙に書き込んでいく作業は、面倒臭いです。できればやりたくない作業。それを 4枚も書き込むことができるのは、生徒さんの 「弾きたい」という情熱だと思います。私は生徒さんに教えてもらうまで、この曲を知りませんでしたが、何度か聴く間に少し興味が湧いて きました。まだその程度なのですけど・・・・。この曲は声優さんが歌っている曲だと思いますが、生徒さんには、お気に入りの声優さんが いらっしゃるらしく、レッスン中にも声優さんの話をすることもあります。実は、私もお気に入りの声優さんがいて、梅原裕一郎さんや 加藤和樹さんの声は大好き。特に梅原さんの甘〜い声で囁かれたら・・・・?なんのこっちゃ!

さて、生徒さんが一生懸命に書き上げた 曲のレッスンに入っているのですが、これがまたややこしいリズムの曲。難しいわけではないのですが、付点8分音符やタイが多く使われている 曲なので、数えながらの練習は必須。こんなに上手に弾くことができる生徒さんでも数えながらの練習をするのですから、正しくリズムを取ることが いかに重要か、おわかりになると思います。自分が弾きたいと思う思い入れのある曲を、正確に弾けるようにしていきましょう。

高校の受験勉強中も、ピアノレッスンを休まずにきてくれていた生徒さん。受験勉強中のピアノレッスンは、これまでに弾いてきた曲をのんびりと

弾く感じ。自宅での練習はほとんどできていない状況だったことと、受験勉強のストレス?もあってか、ピアノを弾く時間よりもお話をする時間が

長いこともあったり・・・・。どの生徒さんとのやり取りでも一緒なのですが、生徒さんの学校の先生やお友達に知り合いがいないので、何でも話せる

ようです。いろいろとお名前を聞いても全く知らない第三者になるので、気軽に話せるようです。何か聞いてほしいことがあれば、気軽に話してもらって

構いませんので。

高校の受験勉強中も、ピアノレッスンを休まずにきてくれていた生徒さん。受験勉強中のピアノレッスンは、これまでに弾いてきた曲をのんびりと

弾く感じ。自宅での練習はほとんどできていない状況だったことと、受験勉強のストレス?もあってか、ピアノを弾く時間よりもお話をする時間が

長いこともあったり・・・・。どの生徒さんとのやり取りでも一緒なのですが、生徒さんの学校の先生やお友達に知り合いがいないので、何でも話せる

ようです。いろいろとお名前を聞いても全く知らない第三者になるので、気軽に話せるようです。何か聞いてほしいことがあれば、気軽に話してもらって

構いませんので。そんな生徒さん、受験が終わり希望の高校への合格も叶えて、またピアノを弾くレッスンに戻ってきました。・・・・のはず だったのですが、半年近くまともにピアノを弾いていなかった生徒さん、ピアノが弾けなくなってしまっています。正確には、ピアノは弾いているのですが、 指が思うように動かなくなっていました。生徒さんは秋の合唱コンクールではピアノ伴奏を努めたほどの腕前ですが、それでも指は動かなくなっていました。 幸いにも音読みはできていますから、これからまた指を動かしていけば弾けるようになると思います。

ピアノは、弾かなくなれば弾けなくなってしまいます。 私も、長い間、学生時代のようなたくさんの時間の練習ができていませんから、昔と比べると指が動かなくなっています。それでも、少しでも練習を続けると弾けるように なっていきます。高校生になった生徒さんもそう。例えばこれが、音読み学習を始めたばかりの生徒さんであれば、学習をしない期間があると音読み自体を忘れて しまいます。完全に音読みが定着している生徒さんであれば忘れてしまうことはありませんが、定着する前に練習をサボってしまうと、また一からの学習になってしまい ますから、ピアノ学習の最初の段階ではおサボリの期間を作らないようにしてほしいと思います。

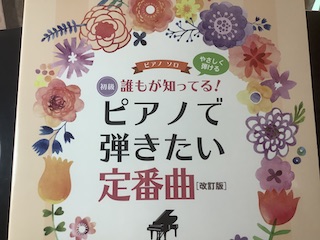

さて、指が動かなくなってしまった生徒さん、これまで 弾いてきた難しい曲の練習ではストレスになりそうなので、簡単な曲からもう一度、ピアノを弾くことに慣れてもらうことにしました。こちらの曲集、ヤマハから 出版されている楽譜です。こちらは初級の楽譜になりますが、中級の楽譜も出版されています。掲載されている曲もディスニー、ジブリ、クラシック、J-POP などから構成されているので、1冊お持ちになるのも便利です。少し簡単な曲を感情を込めて演奏するところから、ピアノの腕を戻していきたいと思っています。 忙しい高校生の生徒さんのピアノレッスン、楽しくしていきたいと思います。

まず、教則本のテキストを使用しているということは、基本的に学習している立場。学んでいる立場なのですから、 まずは書いてある通りに弾くことが求められます。だって、勝手に弾いてしまうのでは習いにいく必要はありません。自由に好きに弾いて、完結させれば 良いだけのこと。一応、学んでいる間は守りましょう。指番号をじっくり見ていると、三和音や半音階など、基本の指番号で 書かれています。基本を覚えるためにも、書かれた指番号で弾くことは重要になります。そして、最後に1番重要なことは、正しい指番号で演奏をすると、 演奏している手の形や指運びが綺麗だということ。無理な指番号を用いると、腕が変な動きをしたりして、弾く姿がカッコ悪くなることも。見た目もかなり 重要なのです。見た目と同時に気をつけなければならないことは、聴こえてくる音・音楽が綺麗かどうかということ。指番号が違うせいで、音が切れてしまったり 音楽がつながらなかったり・・・・。それこそ1本指で曲を弾くと、音はつながりませんから綺麗ではありません。綺麗でなければ音楽ではありません。 音楽が綺麗かどうか?ここが1番重要です。こうやって様々なことを考えていくと、やはり、指番号は書かれている通りに弾くということが正しいことに なっていきます。

音・リズムが正確ならば曲は成り立つと、いつも言っていますが、それはそうなのですが、それではただ弾いているだけの 曲になってしまいます。そこに、曲の美しさ・弾き方の美しさをプラスして曲を仕上げていくことを考えると、指番号を正しく弾くことにつながって いきます。生徒さんの中には、結構な割合で書いてある指番号を無視して弾いてしまっています。最初に申し上げた通り、物理的に無理な場合を 除いて、指番号は守って弾くようにしたいもの。ただ弾ければ良い曲から、美しく弾く曲に仕上げていくためにも、楽譜の中の指番号をきちんと見て 演奏するようにしていきましょう。

楽譜を見たときに、自分で読み込んで 弾く力をつけてもらうために行っている音符カード読み、頻繁に出てくる五線の中の音符読みと、加線の音だけを集めた音符読みの2段階に分けて行って います。最低限、五線の中の音符は読めていなければ、ピアノを楽しく演奏する域まではいかないと思います。五線の音符読みは4つのレベル、加線の 音符読みは3つのレベルに分かれていますが、この全てを合格した生徒さんはピカピカの小学1年生の生徒さん。生徒さんは、昨年の10月から教室に 通ってくださっています。12月から音符読みを行ってきたので、ちょうど4ヶ月。トン、トン、トン・・・と、進んできました。結果だけを眺めて いると、本当に順調なように見えますが、きっと相当な努力があったと思います。お母様のお話によると、黙々と音符カードの表と裏(裏には答えが 書いてあります)を自分で見比べて覚えていったそう。ここまで音が読める生徒さんなので、もちろん曲の練習も進んでいます。少しづつ表現力を 養う学習に移行中です。

最初は数えながら読んでいく音読みですが、いつまでも1音1音を数えながら読んでいたのでは、曲の仕上がりが 遅くなります。これまで多くの生徒さんたちとのレッスンを通して感じるのは、音読みを数えながら行っている生徒さんは、楽しくは弾いていないと言うこと。 1音づつ数えながら読んでいった音ですが、最初に戻ったときに、また数えながらの音読みになるので、いつまでたってもスラスラ弾けません。そうすると、 ピアノの練習は苦痛でしかありません。小さな生徒さんでも「やればできる」音読みです。毎日少しづつで構いませんから、音読み学習を進めていきましょう。

曲にもよりますが、曲の最後の音を優しく弾いて終わりたいときってあると思います。大抵の生徒さんは「小さく弾かなきゃ!」と思って

弾いてくれますが、この「小さく弾かなきゃ!」の思いが強すぎて、音がかすれてしまう・音が鳴らなかった(出ない)なんてことも。

せっかく弾いたのに音が出なかったら、それは弾いていないことと同じです。なんて悲しい結末・・・・・。

曲にもよりますが、曲の最後の音を優しく弾いて終わりたいときってあると思います。大抵の生徒さんは「小さく弾かなきゃ!」と思って

弾いてくれますが、この「小さく弾かなきゃ!」の思いが強すぎて、音がかすれてしまう・音が鳴らなかった(出ない)なんてことも。

せっかく弾いたのに音が出なかったら、それは弾いていないことと同じです。なんて悲しい結末・・・・・。ピアノって、大きな 音を出すことよりも、小さな音を出すことの方が難しいです。と言うか、神経を使います。乱暴な言い方をすると、大きな音ってドン!と 弾いて終えば大きく出ます。綺麗な音でなくても乱暴な音になってしまっても、取り敢えずの大きな音は出すことができます。反対に小さな音は、 運が悪ければ音が出ない状況になってしまうこともありますから、小さな音を出すことの方が神経を使います。小学2年生の生徒さん、 曲の最後の音が綺麗に鳴ってくれません。そこで、生徒さんにアドバイス。「小さな音で弾こうと思わないで、鍵盤にそっと指を置く感じに してごらん」「弾くじゃなくて置く」もちろん指の置き方も関係してきます。指が寝転んだままではいけません。指を立てた状態で(きれいな 手の形で)鍵盤にそっと指を置いてあげるイメージで弾くと、音が響いてくれました。

ピアノの音を出す時の、ちょっとした出し方の イメージを変えただけですが、優しく響かせることができました。かすれやすい小さな音を、小さく響かせることは本当に難しいです。 音を出す時の考え方を変えてみる=音・弾き方について意識をする ことだと思います。これは結局、鍵盤に対してどのように指を持って いったら良いのか? 自分が求める音を出すためには、どのような弾き方になるのか? につながっていきます。年齢が小さな生徒さんなので、 理解しやすいように「置くんだよ」とお話をしましたが、ここから音に対しての追求が始まっていきます。自分の音をよく聴いて、出したい音を 出せるようにしていきましょう。

大人初心者の生徒さんに、指の動きをスムーズにするために「ハノン」の教材を取り入れています。取り入れてすぐの頃は

弾くことに必死で、腕にも力が入った状態でしたが、最近はい〜い感じに力が取れて自然なフォームで弾けるようになりました。

弾けるようになってきたら、今度は「音」が気になるようになりました。生徒さんは一体、どんな音で弾いているの??

大人初心者の生徒さんに、指の動きをスムーズにするために「ハノン」の教材を取り入れています。取り入れてすぐの頃は

弾くことに必死で、腕にも力が入った状態でしたが、最近はい〜い感じに力が取れて自然なフォームで弾けるようになりました。

弾けるようになってきたら、今度は「音」が気になるようになりました。生徒さんは一体、どんな音で弾いているの??結論から言うと、生徒さんの音は「芯」が入っていません。ピン!と、響きがある音っていうのかなぁ・・・力が入っていないと言うか・・・・。 それは大きい音と言うことではなく、響きがある音のこと。要は、ただ鍵盤を押して弾いただけの音になっています。特に第一音目の 音を何となく弾き出してしまうと、音がはっきりしません。じゃ、どうすればいいの? はっきりした音が出ないのは、指が弾ける状態に なっていないまま弾き始めるからです。ふらっとやってきて弾き始めてしまうと音の輪郭がはっきりしないので、だら〜っとした音に なってしまいます。その音は、ただ弾いているだけの音として聴こえてしまいます。弾き始めには、自分の気持ちの準備、指の準備の 2つをしっかりと整えてから弾くようにしましょう。

第一音目から指の準備をして弾き始めたなら、もちろんその次の音も、 またその次の音も・・・・自分が弾く全ての音について、よく聴くようにしましょう。「がんばって弾こう!」ではなく、「がんばって 聴こう!」を意識して欲しいです。自分の音をちゃんと聴いていると、音が変わってきます。これホント!自分の音を聴いてみて 良い音で響いていたら、そのまま同じ弾き方で進んでいけばよいですし、何だか響きが悪いな、と思えば次の音から弾き方に注意をしたら よいだけ。学習がすすんできた生徒さんには「弾いておしまいにしないで。聴いておしまいにして。」と、声をかけさせてもらっています。 それは、ハノンのようなテクニック教材でも同じことです。曲がスラスラと取り敢えず弾けるようになってきたなら、弾けていることに 満足をしないで、その音をより良い状態に持っていくことに力を注ぎましょう。「自分の音をちゃんと聴く」ことで、芯の通った響きの ある音にしていきましょう。ハノンを練習してくださっていた大人の生徒さんも、最後には良い音で弾くことができていました。やっぱり、 意識をするって大事。どの生徒さんにも言えることです。もちろん私にも・・・・。みんなで意識しよう!

大学4年生の生徒さんは、幼児教育を専攻されています。大学では、保育園の先生と幼稚園の先生の2つの免許が取得できるということで、

その2つの取得を目指して勉強中です。これ、2つの免許を取るって結構な大変さだと思います。同じような感じだと思われがちですが、

保育園の先生の免許になると、赤ちゃんのことも学習しなければなりません。お子さんもいらっしゃらない若い大学生さんですから(当たり

前だけど)、赤ちゃんの抱き方やらおむつの替え方やら・・・・私のようなおばちゃん?と違って、子供に対する免疫もありませんし・・・・。

そんな生徒さんは、5月に幼稚園実習に行かれます。早速、幼稚園からは4曲の課題を出されたようです。

大学4年生の生徒さんは、幼児教育を専攻されています。大学では、保育園の先生と幼稚園の先生の2つの免許が取得できるということで、

その2つの取得を目指して勉強中です。これ、2つの免許を取るって結構な大変さだと思います。同じような感じだと思われがちですが、

保育園の先生の免許になると、赤ちゃんのことも学習しなければなりません。お子さんもいらっしゃらない若い大学生さんですから(当たり

前だけど)、赤ちゃんの抱き方やらおむつの替え方やら・・・・私のようなおばちゃん?と違って、子供に対する免疫もありませんし・・・・。

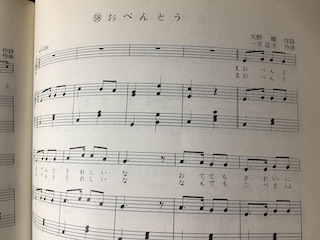

そんな生徒さんは、5月に幼稚園実習に行かれます。早速、幼稚園からは4曲の課題を出されたようです。幼稚園や保育園ではお馴染みの 「おはようのうた」「おかえりのうた」はもちろんですが、「おべんとう」や合奏用の伴奏譜もありました。小さい時からピアノを習っていた生徒さん でしたら、そんなに難しくなく弾けると思いますが、大きくなってピアノを習い始めた場合は、ちょっと練習が必要かもしれません。生徒さんは高校 2年生の時に、幼児教育の道へ進む決断をされて入会されました。楽譜を読んだりする理解は早いのですが、指が思ったように動いてくれません。これは やはり小さい時からピアノを習っていた人と比べると、かなりの差。指を動かす訓練をしてきましたが、相当な努力も必要です。早速、実習に向けての 課題レッスンが始まりました。弾きにくい箇所の確認や部分練習、指番号の確認などをして、できるだけ弾きやすい環境を整えていきます。まぁ、実習は 5月中旬ですから大丈夫だと思いますが。

ホント、幼稚園の先生や保育士さんって大変なお仕事。ピアノだけ弾ければいいのではなくて、工作の 準備や紙芝居の稽古やらいろいろとあるようです。生徒さんとお話をしていて意外だったのは「ちゃんと子供を叱ること」と、幼稚園から以前に注意を 受けたとのこと。幼稚園実習は過去にも何度か行かれているので初めてではないのですが「叱れない」と、おっしゃっていました。あ〜、これも 子育てを経験した人ならば叱り慣れてる?のでしょうが、お若い大学生の生徒さんには、難しいかもしれません。でもこうやって先生になっていくんだなぁと、 周りも温かい目で見てくれるといいですけれどね・・・。誰だって最初は新人ですから・・・・。私はピアノしか教えられないので、ピアノで生徒さんを 応援したいと思います。ガンバレ!

生徒さんは、2月から教室に通ってくださっています。・・・と 言うと、「な〜んだ!簡単じゃん!」と言う声が聞こえてくるようなないような・・・・。確かに、ピアノ学習をはじめたばかりの生徒さんは、音読みさえ してもらえればどんどん進みます。両手で曲を弾いている生徒さんたちからすると、簡単です。それでも、音もわからない・音符の長さもわからないところからの 学習ですから、最初は覚えることが多いです。ピアノを始めた今この時期に、音読みをどんどん覚えて先に進めていけないようでは、楽しいピアノ生活は手に入れることが できません。どんどん合格するのは、最初だけの特権とも言えますね。地道にコツコツとがんばった成果ですから、この調子で進めてもらえたらと思います。

大人の生徒さんの中にも、50曲まであと少し・・・と言う生徒さんもいらっしゃいます。難しくなった練習曲を弾いている生徒さんであれば、50曲はまだまだ・・・の 生徒さんもいらっしゃると思います。今はまだ4月ですから、そんなに焦らなくても、12月までに50曲の達成を迎えられるようにしていければ良いと思います。 「頑張って練習をしましょう」の意味を込めての「50曲チャレンジ!」ですが、合格をするためのチャレンジではありません。んん?どういうこと?合格することが 目的ではないはず。正しい弾き方を手に入れたり、表現をすることを学ぶピアノ学習ですから、それらをできるようにすることが目的です。合格すれば何でも良い、では ありませんから、焦らないで練習をするようにして欲しいです。焦らず丁寧な練習の先に「合格」があることをお忘れなく。今、自分ができることをコツコツと積み上げて いきましょう。

車椅子テニスプレイヤーの国枝さんをご存知でしょうか?既に第一線を退いていらっしゃいますが、パラリンピックで金メダルを獲得された

選手です。その国枝さんが子どものテニス教室で「やらなきゃ始まらない」と、おっしゃっていました。あ〜本当にそうだな・・・としみじみ

思いました。ピアノだってテニスだって何だって同じなのです。

最近、ボチボチと体験レッスンを行なっていますが、お子様の ピアノレッスンについては、自分で楽譜を読む力を養ってもらうために、音読み・リズム(音符の長さ)などを覚えてもらうレッスンです。 将来的に、自分で弾きたい曲の楽譜を見た時に、自分で弾くことができる力=読譜力 をつけてもらうレッスン。と言うことはどう言うことか ・・・? 音は覚えてください ってことです。音を覚えるための学習をしてください ってこと。そのためには、自宅での読む練習をやらなきゃ! やらなきゃ始まらない!体験レッスンにいらっしゃるお子様の生徒さんは、大抵、小さなお子様です。「ピアノを弾きたい」「ピアノを習いたい」と、 お子様の気持ちが大きくて習われることが多いのですが、それでもお子さんが一人で学習ができるわけではありません。そう、保護者の方の サポートが必要です。「あなたがピアノをやりたい、って言ったんだからやりなさい」では、無理です。小さなお子様が一人で学習をして、勝手に ピアノが上手になるわけがありません。音読みについても、最初は一緒にやってあげなければなりません。生徒さんにも保護者にも「覚悟」が 必要です。

ピアノは自宅での練習が必要な習い事です。弾けるようになりたいと願うならば、自宅での練習が必須。何もしないで弾けるように なれば私も嬉しいですが、そうは問屋が卸さない。でも1番肝心なのは、ピアノは絶対にやらなきゃいけない習い事ではありません。やりたくない人は やらなくても・習わなくても良い習い事です。ピアノを習得したいと思うのなら、今、やらなきゃ始まらない!

最近、ボチボチと体験レッスンを行なっていますが、お子様の ピアノレッスンについては、自分で楽譜を読む力を養ってもらうために、音読み・リズム(音符の長さ)などを覚えてもらうレッスンです。 将来的に、自分で弾きたい曲の楽譜を見た時に、自分で弾くことができる力=読譜力 をつけてもらうレッスン。と言うことはどう言うことか ・・・? 音は覚えてください ってことです。音を覚えるための学習をしてください ってこと。そのためには、自宅での読む練習をやらなきゃ! やらなきゃ始まらない!体験レッスンにいらっしゃるお子様の生徒さんは、大抵、小さなお子様です。「ピアノを弾きたい」「ピアノを習いたい」と、 お子様の気持ちが大きくて習われることが多いのですが、それでもお子さんが一人で学習ができるわけではありません。そう、保護者の方の サポートが必要です。「あなたがピアノをやりたい、って言ったんだからやりなさい」では、無理です。小さなお子様が一人で学習をして、勝手に ピアノが上手になるわけがありません。音読みについても、最初は一緒にやってあげなければなりません。生徒さんにも保護者にも「覚悟」が 必要です。

ピアノは自宅での練習が必要な習い事です。弾けるようになりたいと願うならば、自宅での練習が必須。何もしないで弾けるように なれば私も嬉しいですが、そうは問屋が卸さない。でも1番肝心なのは、ピアノは絶対にやらなきゃいけない習い事ではありません。やりたくない人は やらなくても・習わなくても良い習い事です。ピアノを習得したいと思うのなら、今、やらなきゃ始まらない!

大まかには弾くことができて いるのですが、私としては16分音符も転ばずに綺麗に弾いて欲しい。小学1年生の生徒さんの指って、指の筋肉も大人のように出来上がっている わけでもなく、まだまだこれから成長していく段階なので指も華奢です。本来なら、小学1年生の生徒さんの指を、私も急いで強化することを しないのですが、本番が控えている生徒さんです。上手に弾いて欲しい・・・いや、上手に弾かせたい・・・いや、上手に弾いてもらいます! だったら、やってもらうしかない!生徒さんにとって辛い練習かもですが、指を鍛えてもらうしかありません。ごめんね、やさしい先生じゃ なくて。

そこで取り出したのは 「ハノン」教材。大人も嫌うハノンですが、指の強化にはやっぱりこれ!通常2オクターブで書かれているハノンですが、1オクターブハノンを 弾いてもらうことにしました。このハノンの教材は、様々な使い方ができる教材です。ふつーに弾くだけなんてもったいない教材。ただ、1年生の 生徒さんに使用するので、大人の方に弾いていただくような高度なことは要求はしませんよ、念の為。取り敢えずの指強化をしていきたいと思います。 同じ教材を使っていても、お一人お一人の補いたいものに向けてオーダーしていくレッスンです。1年生の生徒さんにはステップの本番まで、指強化の 練習もがんばってもらいたいと思います。