講師から

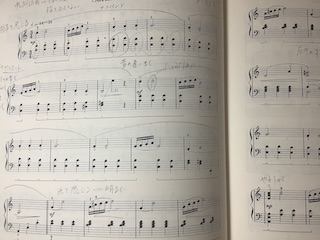

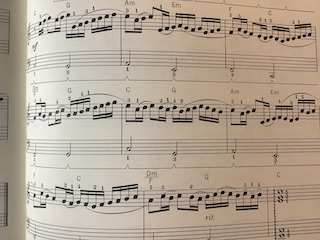

ギロック作曲の「サラバンド」と言う曲をレッスン中の生徒さん。サラバンドと言うのは舞曲のことです。ただこの曲、♩=55 くらいの速さで

弾く曲となっています。メトロノームで速さを聴いてもらうとわかるのですが、かなりゆったりとした速さ。それだけに、たっぷりとした音で

演奏するといいかなぁって思います。

ギロック作曲の「サラバンド」と言う曲をレッスン中の生徒さん。サラバンドと言うのは舞曲のことです。ただこの曲、♩=55 くらいの速さで

弾く曲となっています。メトロノームで速さを聴いてもらうとわかるのですが、かなりゆったりとした速さ。それだけに、たっぷりとした音で

演奏するといいかなぁって思います。生徒さんは上手に弾かれているので申し分ないのですが、ここで1つ提案をしてみました。「指を 寝かせ気味で弾いてみようか」と。ピアノ学習の最初は、鍵盤に置く手はアーチ状にします。これが基本の手。手は消してペチャンコでは弾きません。 基本はそうなのですが、ピアノ学習が進んでいくと、様々な弾き方を学びます。そのときに出したい音に合わせて、微妙に弾き方が変わってきます。 このサラバンドの曲はゆったりとした速さの曲で、たっぷりとした音がほしいので、そんな時は指を少し寝かせ気味に、指の腹で鍵盤を押すように してみましょう。そうすると柔らかな音が出ます。反対に指を立て気味に、指先で(あまり指の面積を使わないで)弾くと、クリアな音になります。 そのような話をして、生徒さんに弾いてもらいました。生徒さんは「指を寝かせた方が好き。こっちの方が合ってる感じがする」とのこと。 じゃ、自分が求める音で弾いたらいいよね。

私も個人的には、この曲は指を寝かせ気味に弾いた方が好みなのですが、本当にこればかりは 良い・悪い ではなく、好みになってきますから、自分好みの音で演奏をしたらよいと思います。同じ曲でも、弾き手によって音色が変わったりすることが ありますが、このように指のどこを使うのか、などで違ってきます。一般的には、ゆったりした曲は指の腹を使うことが多いかなぁ?速い曲を指の腹で 弾いていると、指の動きが悪くなりますから、そもそも速く動かすことができないし・・・。曲によって音が変われば、弾き方が変わる。ピアノって奥が 深〜い楽器です。自分好みの音を見つけられるようにしていきましょう。

最近の生徒さんの 保護者の方は、小さい頃にピアノを習っていた、今も多少弾くことができる方が多いです。それは別に悪いことではありません。ピアノの楽しさも 知っている代わりに、ピアノの練習の大変さもよくご存知なので、お子様が戸惑った時などに適切な言葉掛けができますから、むしろ有難いです。 でもでも・・・私が新しいことを教えてしまう前に、新しい内容の曲も進んでしまわれると、なんだかなぁ・・・と感じてしまうのも事実。ピアノって、 ただ楽譜通りに弾けばいいと言うものではありません。私はむしろ、音に感情を入れることや曲の場面を想像してもらうことを重視しています。 (もちろん、ある程度進んでいる生徒さんの話ですが)そのような話も入れながら進めたいと思っていますから、ピアノを弾く技術だけを追い求めて いるわけではないつもりです。

ちょっと話が脱線してしまった感じ?・・・で、話を戻すと、ある生徒さんのお母様、「先の曲も練習しようと 思ったけれど、今までと違っていてよくわからなかったので・・・・。先生に習ってきてって言ってあります。丸投げです」と、おっしゃいました。 そう、生徒さんがチャレンジしようと考えていた曲が、手のポジションが変わる曲だったのです。お母様はピアノを習ったことがなく、お子様と一緒に ピアノを勉強しますタイプ。それでこのような発言になったのですが、これが何だかとっても嬉しく感じました。冒頭にも書いた通り、ピアノが弾ける人ならば 何てことのない内容です。むしろ、これのどこが難しいの?状態。ここでは、先に音を読んで、その音の鍵盤に指を持っていくことを学びます。そんなに深い内容でも ありませんが、レッスンでは、生徒さんの様子からどこに戸惑っているのか・どこがわからないのかを探ります。新しい内容は何度も繰り返しながら学んで いきますから、丸投げでお越しいただく方が嬉しいのです。いや、丸投げしてください。

ピアノに限らずですが、知っているとついつい口を挟んで しまいがち。先に教えてしまうのではなく、わからなければわからないまま、練習をしないまま教室にお越しくださる方が嬉しいです。練習をしていないからと 言って叱ったりしませんよ。わからないからわかるために教室に通っているのです。弾けないから弾けるようになるために教室に通っているのです。最初から 弾けるのであればわざわざ教室に通うことをしなくてもいいですよね?一緒に学んでいくピアノレッスンをしていきましょう。

今年も既に何名かの生徒さんが新しく入会されていますが、新しい生徒さんに特にお願いしたいことは「練習の定着」を

つけて欲しいこと。ピアノは、自宅での練習が必要な習い事です。覚えることも多いです。教室に1週間に1度通って、その時だけ

ピアノに触れる生活では、ピアノの上達は難しいです。

保護者の方によく言われることは、「子供がピアノの練習を しない。練習を進んでしてくれない」と言うもの。この言葉の裏には「ピアノを習いたいって言ったから習わせているのに、自分から 進んで練習をしないじゃないの💢」だと思うのですが、違うでしょうか?いや〜、これ、どうなんでしょう?今までの生活にピアノという 習い事が加わって、ピアノは好きだけど・・・弾けるようになりたいけれど・・・そんなすぐには弾けるようにもならないし・・・・。 家の中にはテレビやゲームなどの楽しいものが転がっている状態で、それよりも何よりもピアノの練習を選ぶでしょうか?テレビを見たり、 ゲームをしたりする方が楽しいと思いませんか?ピアノを習うことに決めたのだったら、まずは、ピアノ練習を定着させるようにしなければ なりません。それには、保護者のサポートが必要になってきます。

保護者のサポートと言うのは、ピアノを教えることではありません。 ピアノ練習をするための声かけ、練習に寄り添う、練習に対しての適切な言葉掛けなどです。これらを毎日行うことでピアノ練習が定着して いきます。これらのことを、入会される前の体験レッスンではお話しています。別に保護者の方を脅しているわけではありませんが「親にも 覚悟が必要です」と、お話ししています。時にはお子様をおだてたり、持ち上げたりしながらの練習になることもあると思います。何だって 右肩上がりにどんどん進むわけではありません。苦しいことも辛いことも起こってきます。ピアノだけの話ではないと思います。教室では、 1日15分の寄り添い練習をお願いしていますが、その15分が親子共に辛いのであれば、ピアノを習うことは辛いものになるかもしれません。

毎日、朝起きて朝食を食べたり、歯磨きをすることが普通になっているように、ピアノ練習も毎日、普通にできるようにしていく ことが大切です。そのためには、例えば、ピアノを練習する時間を決めてしまうのもいいかもしれません。何人かの生徒さんにお聞きすることは、 朝、学校や幼稚園に行く前にピアノ練習をしている、ということでした。学校や幼稚園から帰ってきてからでは、お友達との遊びや宿題などが あるために、ついついピアノ練習が後回しになってしまう。そうこうしていると、時間がなくなったり疲れたりして、結局、ピアノ練習ができなく なって・・・・と言うことが起こるのだそう。ピアノの朝練習は1つの例ですが、自分なりのピアノ練習の定着方法を見つけていきましょう。

保護者の方によく言われることは、「子供がピアノの練習を しない。練習を進んでしてくれない」と言うもの。この言葉の裏には「ピアノを習いたいって言ったから習わせているのに、自分から 進んで練習をしないじゃないの💢」だと思うのですが、違うでしょうか?いや〜、これ、どうなんでしょう?今までの生活にピアノという 習い事が加わって、ピアノは好きだけど・・・弾けるようになりたいけれど・・・そんなすぐには弾けるようにもならないし・・・・。 家の中にはテレビやゲームなどの楽しいものが転がっている状態で、それよりも何よりもピアノの練習を選ぶでしょうか?テレビを見たり、 ゲームをしたりする方が楽しいと思いませんか?ピアノを習うことに決めたのだったら、まずは、ピアノ練習を定着させるようにしなければ なりません。それには、保護者のサポートが必要になってきます。

保護者のサポートと言うのは、ピアノを教えることではありません。 ピアノ練習をするための声かけ、練習に寄り添う、練習に対しての適切な言葉掛けなどです。これらを毎日行うことでピアノ練習が定着して いきます。これらのことを、入会される前の体験レッスンではお話しています。別に保護者の方を脅しているわけではありませんが「親にも 覚悟が必要です」と、お話ししています。時にはお子様をおだてたり、持ち上げたりしながらの練習になることもあると思います。何だって 右肩上がりにどんどん進むわけではありません。苦しいことも辛いことも起こってきます。ピアノだけの話ではないと思います。教室では、 1日15分の寄り添い練習をお願いしていますが、その15分が親子共に辛いのであれば、ピアノを習うことは辛いものになるかもしれません。

毎日、朝起きて朝食を食べたり、歯磨きをすることが普通になっているように、ピアノ練習も毎日、普通にできるようにしていく ことが大切です。そのためには、例えば、ピアノを練習する時間を決めてしまうのもいいかもしれません。何人かの生徒さんにお聞きすることは、 朝、学校や幼稚園に行く前にピアノ練習をしている、ということでした。学校や幼稚園から帰ってきてからでは、お友達との遊びや宿題などが あるために、ついついピアノ練習が後回しになってしまう。そうこうしていると、時間がなくなったり疲れたりして、結局、ピアノ練習ができなく なって・・・・と言うことが起こるのだそう。ピアノの朝練習は1つの例ですが、自分なりのピアノ練習の定着方法を見つけていきましょう。

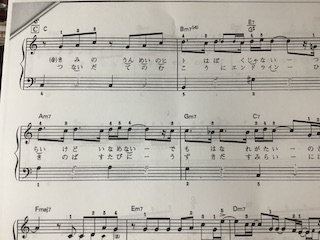

ピアノレッスンは、基本は楽譜を用意してその通りに弾くレッスンです。最初から簡単にアレンジをして出版されている楽譜も

ありますから、自分のレベルに近いものを用意して、その通りに弾く。これが基本。ですが、頑張って練習を重ねても、どうしても

辛い場合や無理な場合は、その楽譜に手を加えることもあります。

ピアノレッスンは、基本は楽譜を用意してその通りに弾くレッスンです。最初から簡単にアレンジをして出版されている楽譜も

ありますから、自分のレベルに近いものを用意して、その通りに弾く。これが基本。ですが、頑張って練習を重ねても、どうしても

辛い場合や無理な場合は、その楽譜に手を加えることもあります。大人の、ポピュラー曲をレッスン中の生徒さんは、 弾きたい曲をレッスンするスタイル。ピアノは習ったことがない生徒さんですが、ピアノの細かい内容の学習よりも、弾きたい曲を 自由に弾きたいとのことで、ポピュラー曲を練習されています。さらっと、音や鍵盤の話もしますが、生徒さんの基本は耳コピと 記憶レッスンです。弾きたい曲の初級楽譜を用意するのですが、少し大変な様子。こう言う時はどうするか?メロディーラインの音は 抜かしてしまうと何の曲かわからなくなるので、ここは思い切って伴奏になる音を抜かしてみることに。全て抜かすわけではなく、どうしても 欲しい音や1拍目と3拍目の音を残すなど、必要最低限の音だけを残すようにしました。一度こちらで弾いてみて、残す音・残さなくても いい音の判別をします。これでかなりストレスなく弾けるようになったかな・・・。

お子様の生徒さんでも、保護者の方から ご相談を受けることがあります。「どうしてもテキストが進められない・・・。練習をしているけれど、これ以上は無理です・・・」 以前、こんな相談をいただきました。私も少し気になっている生徒さんでした。練習はしてくれているようなのですが、右手と左手の 違う動きができないようです。かと言って、ピアノ教室は辞めたくないとのこと。じゃ、どうする?ピアノは弾きたいと思っていて練習も してくれるのですが、思うように弾けない、だけど辞めたくない。でも今のままだと辛い。ピアノを辞めたくないと思っているのなら、 何とか楽しい方法で続けられないかと考えた結果、練習中のテキストを止めることにしました。生徒さんが弾けるレベルまで、少し戻る ことにしました。もちろん、これは保護者の方の同意があってのこと。上達度合いも、既存の生徒さんとは違ってきます。それらに同意が 得られるのなら、生徒さんが楽しく続ける方法はいくらでもあります。何を優先させるか?だと思います。

私の教室は個人の 教室なので、使用する教材も進め方も、生徒さんに合わせたオーダーメイドレッスン。学校で活躍をしたいと考えるのなら、辛くても頑張る しかありませんし、活躍よりも楽しさを優先させるのであれば、無理をしない進め方やゆっくり進む方法もあります。大切なのは、進む 方向性の一致。保護者と生徒さんの方向性もそうですし、生徒さんと講師側の方向性も一致していなければ、適切なレッスンの提供は できません。テキストのこと、弾きたい曲のこと、思うことがあれば相談をしてほしいです。一緒に考えていきたいと思います。

音楽って、流れが止まることが1番ダメなこととされています。ですから、発表会などの本番においては、ミスをしても知らないふりをして

(ミスなんてしていない顔で?)弾き続けることが大事です。ミスをしたところで止まって弾き直して・・・なんてことをしてしまうと、

音楽の流れは止まってしまいますよね?もちろん、そうならないために練習をしっかりします。

音楽って、流れが止まることが1番ダメなこととされています。ですから、発表会などの本番においては、ミスをしても知らないふりをして

(ミスなんてしていない顔で?)弾き続けることが大事です。ミスをしたところで止まって弾き直して・・・なんてことをしてしまうと、

音楽の流れは止まってしまいますよね?もちろん、そうならないために練習をしっかりします。レッスン中に、曲の途中で止まったり つっかかったりすることが多い生徒さんは、音楽の流れを止めないための練習が必要です。上手に弾けない部分だけを取り出しての「部分練習」を していただくのですが、練習をする前に、その部分が弾けない理由を考える必要があります。どうして弾けなくなっているのか・何が原因で弾けない のか、それがわかっていなければ直しようがありません。弾けない理由は生徒さんによって本当に様々。例えば、次に弾く音の鍵盤が離れているために、 変な音が出てしまう場合もあると思います。その場合は、鍵盤の距離感を掴む練習が必要になってきます。意地になって練習をするよりも、手の跳躍の 練習を重ねた方がいいです。また、次に弾く音がパッと出て来なくて、ちょっと考えてから弾くことになるために、音楽の流れが止まってしまう生徒さんも いらっしゃいます。日頃のレッスンでは暗譜(楽譜を見ないで弾くこと)をお願いしていませんから、楽譜を見ながら演奏をしてもらっていますが、 ある程度は音も覚えて演奏をしないと、1小節弾く度に楽譜を確認して弾く・・・ことを繰り返していると、楽譜を見る度に止まってしまうことに なります。その場合は、片手で何度も練習をして指がさっと動かせられるようにする必要があります。

日頃から止まったりつっかかったりの 演奏が多いと、「つっかえ弾き」がクセになってしまいます。止まったりつっかえたりすることが当たり前になってしまう前に、そうならないための練習を するようにしましょう。流れを止めない演奏を目指しましょう。

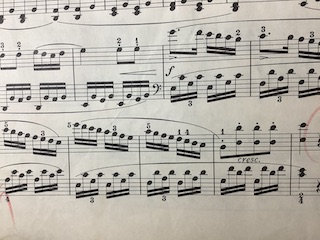

「片手練習をやってみましょう」と、楽譜をきちんと見ることができている生徒さんに提案をすることがあります。先日もブルグミュラーレッスンを

している大人の生徒さんにお話ししました。生徒さんは、音ミスやリズムミスをしているわけではありません。両手で上手に弾かれています。

それなのに何故?

「片手練習をやってみましょう」と、楽譜をきちんと見ることができている生徒さんに提案をすることがあります。先日もブルグミュラーレッスンを

している大人の生徒さんにお話ししました。生徒さんは、音ミスやリズムミスをしているわけではありません。両手で上手に弾かれています。

それなのに何故?ピアノ学習において、片手で練習をするのか・両手で練習をするのか の目安は、両手で辿々しくても弾けるかどうかが 1つの目安です。両手で弾くことによって、何を弾いているのかわからなくなったり、リズムがややこしくて曲の概要が掴めない場合は、無理をせず 片手練習にしましょう。今回の大人の生徒さんは両手でスルスルと弾いていらしたので、片手練習が必要ないように思いますが、ここには別の片手練習を していただく理由があります。生徒さんは、曲の表現を学ばれています。フォルテの表示だから全てが同じ大きさなのか、と言えばそうではなく、フォルテの中にも 多少の抑揚がありますし、それは小さく弾くピアノの中にも当然あります。それらの感情を表すときに必要になってくるのが、音の移り変わりです。 楽譜の中に出てきている「ファミレド」の部分、音がだんだんと下がっているのに伴ってだんだんと小さく弾くようになっています。この何でもないような 部分を、片手練習で音楽を感じながら表現をして欲しいのです。がちゃがちゃと書いてしまいましたが、何をやって欲しいのかと言うと、片手で弾くことによって 音楽を感じて欲しいのです。「音がこうなっているから、盛り上げて弾こう」「ここは音楽を広げるような気持ちで」とか、曲の中の小さなパーツごとに 考えて欲しい。両手で弾いていると、弾くことに必死になってしまい音楽のことを考える余裕がなくなりますから、まずは、片手練習で音楽を感じてからの 両手練習を提案しています。ですから、弾けない人が弾けるようにする片手練習ではなくて、音楽を感じるための片手練習です。

「アナリーゼ」と言う 言葉をご存知でしょうか?アナリーゼ=楽曲分析 のことです。アナリーゼや楽曲分析という言葉を聞くと難しく感じますが、その曲がどんな音楽なのか?を 知ることがアナリーゼ。どんなふうに作られていて、どんなふうに演奏をするのかを考える作業がアナリーゼ。これが表現力につながっていきます。表現力豊かな 演奏を求めるのなら、ぜひ、片手練習をして音楽を感じるところから始めましょう。

「弱く弾いて・やさしく弾いて」と生徒さんに伝えると、音が抜けてしまって音が出なくなる生徒さん。いつも伝えていますが、

音が出ないことは弾いたことにならないので、音は出さなきゃいけません。左手の伴奏の音や、曲の最後の部分をやさしく弾く

ところなどで、小さく弾こう!と気にするあまり、音が出ない!と言う状況はよくあります。そもそも何で音が出ないの?

「弱く弾いて・やさしく弾いて」と生徒さんに伝えると、音が抜けてしまって音が出なくなる生徒さん。いつも伝えていますが、

音が出ないことは弾いたことにならないので、音は出さなきゃいけません。左手の伴奏の音や、曲の最後の部分をやさしく弾く

ところなどで、小さく弾こう!と気にするあまり、音が出ない!と言う状況はよくあります。そもそも何で音が出ないの?

鍵盤を押さえている写真を載せていますが、ほんの少し鍵盤を押さえていますが、この時、ピアノの音は出ていません。 ピアノの鍵盤って、1㎝ほど鍵盤を押さなければ音は出ませんから、この状態では音は出ないのです。じゃ、1㎝押せばいいのね・・・ と言うものでもなく、押さえるスピードも関係してきます。実際にやってもらうとわかるのですが、ゆっくりまったりとピアノの 鍵盤を押さえても、ピアノの音って出てくれないのですよ。それはあまりにゆっくり過ぎるから。この日は、小学1年生の生徒さん とのレッスンでしたが、今月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さん、小さく弾きたいのに音抜けが起こっていました。 そこで、生徒さんと一緒に実験開始!ゆっくりまったりと鍵盤を押していくと、やっぱり音が出ません。生徒さんも出ないけれど、 私も音が出ません。生徒さんだから・・・先生だから・・・は関係なく、鍵盤を押すスピードがあまりに遅過ぎるために、音が 出ないのです。

ピアノの音は、鍵盤に対する指の角度、指の先で弾くのか・指の腹で弾くのか、鍵盤に触れる時のスピード など、さまざまな要素が関わって様々な音を出します。その違いは音色の違いとなって表れます。もちろん、ゆっくりと鍵盤に触れる こともありますが、それがゆっくり過ぎると音が出なくなってしまいます。本当に微妙な差です。音抜けが起きている場合には、スパッと 弾くことをしていきましょう。ただし、弱い音で弾きたいので、「やさしくスパッと」です。言葉で言っているほど簡単ではありませんが、 音が出ない原因がわかると弾き方も変わってきます。その時その時の生徒さんの状況に応じて、どんな音を出したいかで変わる弾き方です。 自分が求める音に向かって練習をしていきましょう。

ステップ当日は、もちろん自宅練習をしてから会場に 向かわれると思いますが、自宅でギリギリまで練習をしていたとしても、会場に着いたら本番1回切りです。直前まで練習ができるわけでは ありません。その本番の状態を、自宅で再現して欲しいのです。例えば、朝、幼稚園や学校に行く前、夕食の前や後、就寝前などの 隙間時間を使って、お辞儀からお辞儀までの本番通りの演奏をしてもらうようにお願いしています。これは毎日のピアノ練習とは別に行うものです。 ですから、ミスをしたり止まったりしても、弾くのは1回だけ。上手に弾けても上手に弾けなくても1回だけ。1回のみの演奏に慣れる練習です。

まだ当日の衣装や靴の確認ができていない生徒さんは、そろそろ衣装・靴の確認を行いましょう。本番までに1~2回は、当日の 衣装を身につけての練習もされておくと安心です。特に小さな女の子のふわっとしたドレスは、椅子に座る時の座り方も練習をしておくと 良いでしょう。「本番練習」は、ピティナ・ステップに参加をされる生徒さんはもちろん、合唱コンクールなどで伴奏をされる生徒さんも、 隙間時間を使ってやっておくと良い練習になります。「本番練習」を通して、本番に強くなれるように準備をしていきましょう。

曲を弾いていて、曲の流れが悪い時や、次の音がさっと出てこなくて少しの休憩?が入ってしまう時などは、もちろん何度も何度も

練習をしますが、そういう時って、弾くことに躍起になっていませんか?「早く弾かなきゃ!」って音を追うことに必死になって

いないでしょうか?

曲を弾いていて、曲の流れが悪い時や、次の音がさっと出てこなくて少しの休憩?が入ってしまう時などは、もちろん何度も何度も

練習をしますが、そういう時って、弾くことに躍起になっていませんか?「早く弾かなきゃ!」って音を追うことに必死になって

いないでしょうか?曲の流れを止めないことは、演奏する上で最も大切なことだと伝えていますが、それは、ただ弾いている だけの音ではなく、綺麗に歌って欲しいです。ある程度の音の流れを覚えていないと流れ良く弾くことができません。流れが悪い 場合は、ピアノで弾きながら声に出して一緒に歌ってみましょう。歌いながら弾いてみましょう。ここで重要なことは、声に出すこと。 心の中で歌っています・・・ではなくて、声に出すことです。ドレミ〜を歌いながら一緒に弾くことで、音の流れも覚えることができますし、 何より曲のノリもよくなってきます。メロディーは、歌うように弾くことが基本です。速いリズムの練習をする時にも、声に出して歌う ことができなければ弾くことができません。これ、不思議ですけど本当の話。

小さなお子さんたちが音楽の導入で行うリトミックでも、 リズムを覚える時には、言葉にして覚えることを取り入れます。音符で書くと難しいリズムでも例えば「ヨーグルト」「スパゲッティ」などと 言葉を発しながらリズム練習をします。お子さんは、リズム練習をしている感覚ではなく、言葉遊びをしている感覚でリズムを覚えていきます。 このように言葉で発しながらピアノを弾いたり、リズム練習をしたりして習得することがありますので、ぜひ、流れが悪くてスムーズに弾くことが できていない場合は、歌いながら練習をしてみましょう。スムーズに弾くこと、これができなければ音楽を作ることが難しいです。まずは、スムーズ 弾きをマスターしましょう。

左手も右手も16分音符が続く曲を練習中の生徒さん。16分音符って速いリズムだから綺麗に弾くのって難しいです。だからって、

仕方ないよね・・・では済ませられない。済ましたくない。弾けないってことは、何らかの弾けない原因があるもの。その原因を

突き止めないと、なかなか上手に弾けるようにはならないです。生徒さんの弾けない原因って?

左手も右手も16分音符が続く曲を練習中の生徒さん。16分音符って速いリズムだから綺麗に弾くのって難しいです。だからって、

仕方ないよね・・・では済ませられない。済ましたくない。弾けないってことは、何らかの弾けない原因があるもの。その原因を

突き止めないと、なかなか上手に弾けるようにはならないです。生徒さんの弾けない原因って?両手で弾かれている生徒さんの 演奏を聴いていると、16分音符の流れがちょっと悪い。止まるほどではないけれど、流れが悪いのです。そこで片手で弾いてもらうと、 右手はとってもスムーズ。左手は?あらあら、左手の流れがすこぶる悪い。そう、原因は左手でした。左手の流れが悪いため、左手の 流れに合わせて入ってくる右手も悪くなっています。だから全体的に悪くなっている感じです。流れの悪い左手の音を待って右手が 入ってきていたのでした。じゃ、左手だけの練習が必要ですね。原因がわかれば、それを直していく練習を取り入れます。指がスムーズに 動かない部分を何時間も何時間も練習をする、もちろんそのような練習もいいのですが(私は嫌よ💢)、だって効率が悪いし・・・。 そんなところに何時間もかけてらんない!闇雲に弾き続けるのではなく、その左手のリズム練習を取り入れてみると良いでしょう。例えば、 付点のリズムで弾いてみる、スタッカートで弾いてみる、など、変化をつけて練習をすると指の動きがスムーズになっていきます。

弾けない箇所がでてきたら、ナゼ弾けないのかの原因を探ることは重要です。原因がわかれば、弾けるようにするための練習を取り入れます。 その時その時の弾けない箇所や生徒さんの技量によっても、練習方法は様々。どんな練習が必要なのか?なぜその練習が必要なのか?考えて もらえたら・・・と思います。決して意地悪で言っているわけではありませんよ笑。

年長の生徒さんは、年中の 時に入会してくださいました。ピアノ学習を始めて1年になります。小さな年齢でも、音を覚えるところから始まるピアノレッスンですから、 年中の生徒さんも音読みから始まりました。随分と長い間、音読みができなくて・・・・できたと思った次の週には全然違う音を言っちゃったり、 トンチンカン?な答えが返ってきたり。教室ではあの手・この手で音読みができるようにいろいろと試すのですが、生徒さんの頭の中はごちゃごちゃ 状態だったのかなぁ。音読みをやっていて、正解だったり間違ったりが半々な状態だと、音読みは定着しているとは言えません。レッスン時間内では 一度にやれることも限られてくるので「自宅でもやってみてくださいね」と、お伝えするしかありません。お母さんからは時々「できなくて怒って しまう」と、相談もありました。これもよくわかる〜。「何でわかんないの💢」「いい加減、覚えてよ💢」ついつい言いたくなる言葉です。 言っちゃダメなんだけど、言ってしまう言葉。何でもそうですが、知っていることは、その人にとっては簡単なことなので、相手が理解できないと 何で?って思っちゃいます。これって言わせてもらうと、私だってそうです。小さな生徒さんたちができないことって、私にはできることだから(何気に 上から目線になっていますが、そうではありません)何が難しいのかな?と、思います。でも、できるようになりたくて教室に通ってくださって いるわけですから、そこは、どうにかしてできるように方法を考えるのが私の仕事。一応ピアノの先生ですから・・・・。何度も何度も同じことを 言い続けますし、様々なアプローチも考えます。怒ってもできるようになるわけではありませんから、怒ることはしません。ただ、これが親子になると ついつい怒っちゃうのですよね・・・。自宅練習では、怒りたくなったら、そこで一旦やめてしまうのが良いです。感情的になってしまうと、お互いに 良い結果は生まれませんから。

そんなこんなで1年が経った頃、音読みがスラスラできるようになっただけでなく、五線に正しく書くことも できるようになってきました。もう、間違えません。読むことができても、書くことってなかなかできない生徒さんが多いです。音階を書いた表が あれば書くことができる生徒さんは多いのですが、何も見ずにスラスラと書くことができる生徒さんは、本当に音読みが定着した生徒さんです。 今まで頭の中でごちゃごちゃしていたものが、繋がってきたのかな・・・と思います。生徒さんがここまで上達する間、見守ってくれたお母さん、 本当に感謝です。ピアノを辞めることを選択しないで、お子さんのサポートや見守りをしてくださったお母さん、偉いよ!

同じ年齢でも、 生徒さんによって上達の仕方は様々。ただ、せっかく親子でピアノを学習することを選択したのだったら、とことん付き合って欲しいですし、「練習を しない」と嘆く前に、練習に向かわせる努力もして欲しいと思います。お子様のピアノ練習には、保護者のサポートや見守りが必須です。「覚えない」 ではなく「覚えるまでやる」の覚悟が必要です。

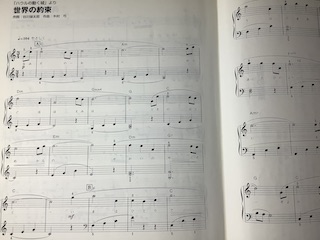

この曲の楽譜をよく見てもらうと、五線の中に ナチュラルが書いてあります。この部分に書いてあるということは、ここから先は黒鍵ではなく白鍵を弾くということを意味します。このナチュラルは、 ファの音に書かれていますが、ここまでの楽譜ではファの音にシャープがついていました。今までずっとファのシャープで弾いていた曲ですが、ここからは パタリと白い鍵盤のファを弾くことになります。生徒さんは、このファのナチュラルを見落としていたので、ファのシャープで和音を弾くと、確かに指が 届かない音になるのですが、実際は白い鍵盤のファを弾くので、生徒さんの指でも届くのです。ほんのちょっとの差なのですが、これは届く音。この ナチュラルに気が付いて欲しかったので、「言ってるところ、音が違うよ」とだけ生徒さんにはお伝えをしました。相変わらずさっさと答えを言わない ケチな先生やっています笑。

この一連のやり取りを横で見ていたお姉さん、横から楽譜を覗き込んで「あっ、ほんとだ!それじゃ音が違う」と、 すかさず指摘。お姉さんは楽譜をパッと見て、正しい弾き方がわかっていました。いや〜、私はこれがとても嬉しかった!パッと見て理解できるところ、 さすがです。まぁ、既に様々な曲を上手に弾いてくれるお姉さんですから、そのお姉さんが間違ったことを言っていたら、それこそ、大きな雷が 落ちるところでしたけど・・・・。そんなやりとりを遠目で見ていたお母さんのところに楽譜を持っていって「音を正しく直したら弾けますよ」と、 お伝えすると「えええー!ほんとだ。くやし〜い」と、お言葉が。お母さんと妹さんとで「弾けない、弾けない」と、悩んでいらっしゃった様子。 2人で見落としてしまったのですね。

私、不謹慎ですが、このお母さんと生徒さんで悩んでいる姿、とっても良いと思いました。お母さんはピアノを 弾く方ではないので、お子さんと一緒に学んでいらっしゃいます。「ナチュラルがついているから、ちゃんと音を見なさい。白い鍵盤を弾くんでしょ💢」と、 指摘をすることは簡単なこと。でもそれだと、楽譜をきちんと隅々まで見ることを自分からしなくなってしまいます。白い鍵盤を弾くように言われたから 弾くのではなく、白い鍵盤を弾く理由を見つけてそれに従って弾くことをしないと、正しく楽譜を見るクセがつきません。今回、間違ったことで、きっと 次からはもっと慎重に楽譜に向き合ってくれるかな・・・と思います。間違ったことは次に生かせていけば良いだけ。お母さんも一緒になって喜んだり 悔しがったり・・・こんな大らかさが必要です。答えは楽譜の中にしかありません。隅々まで楽譜を見ることをしていきましょう。

小学2年生の生徒さんは、まだ小さな学年ですがレッスンのおつき合いは長いので、臨時記号のことも既に学習済み。今までにも 臨時記号が入った曲はたくさん弾いてきています。もちろん、臨時記号の決まりについても学習済み。臨時記号は、その音1回切りの 記号なのですが、同じ小節の中にもう一度同じ音が出てきた場合は、臨時記号は有効になります。これが臨時記号の決まり。何で?どうして? ではなく、決まりなので素直に受け入れるしかありません。ちょっと説明が下手になっちゃっているでしょうか・・・・?写真の楽譜の中では、 ミの音にフラットがついています。同じ小節の中にもう一度先ほど出てきたミの音があります。1度目のミはフラット、同じ小節の2度目のミは、 フラットなしですが、この場合、フラットがついていなくてもミのフラットを弾くことになります。これが臨時記号の決まりです。それなのに、 生徒さんは堂々と2度目に出てきたミを白鍵に戻して弾いてしまいました。完全に決まり事を忘れていました。ちょっとちょっと、何やってんの?💢

音・リズム(音符の長さ)の学習がある程度進んできたら、今回のような記号の決まり事も学習していくようになります。楽譜を 正しく再現していくためには必要な学習になりますから、覚えていくようにしていかなきゃいけません。まぁ、別に忘れていたことを怒っている わけではありません。ただ生徒さんには「次にまたやってしまったら雷が落ちます」とは言っていますけど笑。失敗を次に活かして、同じ失敗を 繰り返さないように気をつけて欲しいです。

ただ、飲み物を 飲むに当たって、教室からの決まり事が1つあります。小学生以上の生徒さんへの決まり事です。それは、ピアノのレッスンを開始してからは、 レッスンの途中では飲み物が飲めない決まりです。小学校・中学校でも、授業の途中では飲み物を飲めない決まりになっていますので、教室でも そのようにさせていただいています。途中でOKにしてしまうと、レッスン中に何度も何度も飲みにいくようになり、その度にレッスンが中断されることに なってしまいます。レッスンに集中していただくためにも、小学生以上の生徒さん限定で、レッスン途中では飲まないことを、ご自宅でもお話しして いただけると助かります。未就学の生徒さんについては年齢が小さいこともあり、細かな設定は設けておりませんので、途中で飲んでいただいても 構いません。お互いに気持ちよくレッスンを進めていくためにも、ルールを守ってレッスンに臨んでいきましょう。

プッシュポップは、指先で押すと「ポン」とか「ポコ」 (何ていうか言いようがない音がします。教室で確かめてみてください)の音がして、音の面白さと指先で押した時の感覚を楽しむのですが、 この指先で押した時の指が、ピアノを弾くのに理想的な指になるのです。特に、指の第一関節が内側に凹んだようになっている生徒さんは、この プッシュポップで指先強化をすると良いと思います。正しい手・指の形でピアノを弾くためには、指の筋力や関節の支えが必要です。小さなお子様の 生徒さんの場合は、指の筋力・関節が成長段階で、しっかりと出来上がっているわけではありません。ですから余計な力をかけすぎると、第一関節が 凹んでしまいます。だからと言って凹んだままで弾いて良いものではありません。どのくらいの力までなら凹まないで弾くことができるのか、その指の 力を自分で養っていかなければなりません。ピアノを弾く指・手の形は、小さい間に変な癖をつけてしまうと、なかなか直らないものです。ピアノ学習を 始めたすぐの時から気をつける必要があります。

大人の生徒さんでも子供の生徒さんでも、指・手の弾き方については確認をしながらレッスンを しているつもりですが、お子様の自宅練習時など、指の状態や手首の状態を見ていただき、指の第一関節が凹んだまま演奏をしているようでしたら注意を 促して欲しいです。自宅にプッシュポップがある場合は、練習に取り入れていただいたり、教室にいらっしゃった時などに活用していただければと 思います。使い方としては、1本づつの指で押したり、2本や3本、4本指で同時に押すなど様々に練習ができますが、速い速さで押していくことが目的では なく、指をしっかり立てて(ピアノを弾く指の形)、指強化が目的ですので指の形を確認しながら押していくようにしましょう。1日の隙間時間を使って、 プッシュポップで指強化、やってみてください。

もうすぐ6月も終わりになりますので、50曲チャレンジカードも、ちょうど折り返し地点です。今の段階で25曲程度の合格があれば、今の 調子のまま進んでいけば、12月には50曲に届くかもしれません。皆さんのカードの進捗状況はどうでしょうか?練習曲が調子よく進んでいく ためには、音読みがさっさとできることがカギになります。音読みで苦労をしていると、曲をピアノで弾くことが遅くなってしまい、曲の 仕上がりも遅くなってしまいます。また、音読みは苦労なくできている場合でも、弾けない箇所の部分練習をしないまま両手での練習を 繰り返していると、結局、スルスルと弾けません。綺麗に曲を仕上げていくためには、部分練習や片手練習が必要になってくる場合もあります。 スルスルと上手に弾くために何が必要か、どんな練習が必要かを考えて、効率の良い練習をしていくようにしましょう。

がんばった BOXを開けたくて練習を頑張ってくれる生徒さんもいらっしゃいます。動機が不純?そのような見方もあるかもしれません。でも、それでも ピアノの練習は頑張ってくれているのでいいのかなぁ・・・・?皆さん、忙しい中でのピアノの練習です。今、自分ができることをやっていきましょう。

昨日のアドバイザーの先生からの講評では、時代に合った曲の解釈の話が ありました。昨日は、小さな年齢の生徒さんがバロック時代の曲を演奏することが多かったのですが、跳ねる音をスタッカートで弾いている人が多く、それらの 話がありました。バロック時代の曲は、ピン!と跳ねるようなスタッカートは用いないで、ノンレガート(次の音へつなげない)弾き方をするのが通常です。 楽譜の中にはスタッカートの記号が書いてあるものもあるかと思うのですが、跳ね方がスタッカートとは別物。そういった時代に合った演奏をしましょう・・・の お話がありました。音だけを見ていると簡単に書いてあるバロック時代の曲でも、バロックらしく弾くことは簡単ではありません。その曲、その曲に合った 弾き方をすることは、どの曲を演奏する時でも大切ですね。

また別のアドバイザーの先生からは、ピアノの曲のフレーズの取り方についてのお話が ありました。文章に句読点がついていて区切りがあるように、メロディーにも区切りを感じましょう・・・とのお話です。例えば1つのフレーズの終わりの弾き方に ついてですが、ちょっと早めに次のフレーズに入ってしまうと、音楽が前のめりになって落ち着いて聴くことができません。いつも言っていますが、メロディーは、 お話と一緒です。口でメロディーラインを歌いながら弾いてみると、落ち着いて(前のめりにならずに)弾くことができると思います。まぁ、うちの生徒さんたち、 どの生徒さんも落ち着いた演奏でしたし、間の取り方も良かったです。ちょっと弾き損じたり・・・はありましたが、弾き損じることが悪いわけではありません。 曲は全体の流れで聴きますから、弾き損じた後が大事。引きずられることなく、何事もなかったかのように弾ければそれで良し。緊張感の中での演奏をやり遂げたことは、 自分で自分を褒めてあげても良いと思います。いつもと違う環境での演奏、時々は経験をさせてあげたいものです。秋のピティナ・ステップ情報も出ていますから、参加を 考えている生徒さんはお知らせください。

生徒さんは良い意味でマイペース。私の教室の特徴として、音読みを 自分でやってもらうピアノ教室ですから、ゆっくりでもマイペースでも、音読みは自分です。小学校卒業時にはブルグミュラーが弾けるようになって いましたが、学校で活躍したい・・・と言うようなこともなく、楽しんで弾いているように見えました。転機が訪れたのは、中学に入ってから。突然 「合唱コンクールの伴奏をする」と言い出して・・・・。そんな雰囲気は感じなかったし、申し訳ないけれど、伴奏をするなんて思ってもいなかった笑。 「伴奏をするなら、楽しいレッスンにはならないけれど?」と、生徒さんには宣言をして、伴奏レッスンに突入。合唱コンクール前には、手の指の剥離骨折を した中、見事に弾ききり、伴奏者賞まで受賞してきた生徒さんです。そこからは3年間の合唱コンクール伴奏、卒業式での演奏など、学校で活躍するピアノ 生活でした。伴奏としてはかなり難しい「大地讃頌」や「証」なども弾かれますし、シャープやフラットが5つほど出てくるような楽譜の曲でも弾かれます。 いやいや、本当にこんなに弾けるようになるなんて思ってもいなくて(何て失礼な!)優しい雰囲気の音で弾かれる生徒さんです。

自分で楽譜を 読むことができると、どんな曲でも弾くことができるようになります。ここまでくると楽しくピアノに向き合っていくことができますが、ここにくるまでには 楽しいことばかりでもありません。練習が辛く感じることも、思うように弾けないことも多々あります。それを乗り越えるかどうかは自分次第。ここまで上達してもらえると、 私も嬉しい限り。これからは、また新たな目標に向かって大変な時間を過ごすことになると思います。ピアノ練習で身につけた忍耐力を伴って頑張って欲しいと 思います。13年間、本当にありがとうございました。

3つの音がきちんと弾かれていない状況がわかったら、きちんと3つの音を押さえる練習が必要です。 鍵盤を下まで押さえていないから音が鳴らないのですから、鍵盤を下まで抑える練習を。これ以上もう押せない!というところまで押さえる 必要があります。その時の押さえ方でイメージをしてもらいたいことは、鍵盤を掴むこと。実際、鍵盤は掴めません。一直線に並んでいる 鍵盤ですから掴むことはできませんが、掴むイメージで弾いてもらいたいのです。レッスン中にはボールを掴む時のお話を、実際に指を 使って生徒さんにしていますが、掴む時って、指先が内側に入り込みませんか?その指先で鍵盤を弾くようにしましょう。

生徒さんの課題は スタッカートでしたが、スタッカートの前に、3つの音を掴むイメージで弾く練習が必要です。肩や腕には力は要りませんが、指先には力が 必要です。指先の力がなくふわふわしていると、弾いたと思った鍵盤が途中で上がってしまいます。生徒さんはそのような状態になっていました。 弾いたつもりが弾かれていなくて途中で鍵盤が上がってくるのです。一度押さえた鍵盤は、指先に身体の重みを乗せて押さえておく必要があります。 鍵盤を上から掴んで弾くようにすると、手首も下がらず良い状態で弾くことができます。鍵盤をただ触って音を取り敢えず出して弾くのではなく、 鍵盤を掴んで音を捉えるようにしましょう。良い響きの音が鳴るはずです。何を弾いていても自分の音はよく聴いていなければ、良いのか・ 悪いのか 判断をすることができません。まして、音が3つ鳴っているのか2つしか鳴っていないのか、自分で判断できる耳を養って欲しいです。 指先を意識して弾くピアノ、練習していきましょう。

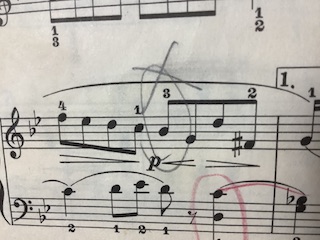

楽譜の1番最後の小節の最後の音に書かれている記号は、 ペダルの記号です。ペダルを踏む記号と離す記号の2つの記号が書かれています。2拍目の音にペダル、3拍目の休符でペダルも離すように なっています。実はここでのペダルは、音と同時に踏むアクセントペダルです。同時??音の後から踏むんじゃないの??もちろんペダル 学習の基本はそうなのですが、何にでも例外はあるもので・・・・。私は「アクセントペダル」と呼んでいますが、これが正式名称かどうかは わかりませんが、大きな音で響かせたい時に踏むペダルは、同時踏みになります。これも実際に弾いてみるとわかるのですが、大きな音を弾いた 後でペダルを踏み込んでも、さほど大きな音の効果はありません。音を弾くと同時に踏み込むと、とても大きな音で響いてくれますので、ここでの ペダルは同時踏みになります。

ピアノの弾き方にしても基本の指の形があって、求める音に応じて寝かせ気味にしたり、更に指を立てたり など様々な弾き方があります。ペダルも同じこと。基本は後踏みですが、アクセントペダルは同時踏みになります。ただこれらは、基本が確実に できるようにならないと学習を進めていけません。何でも基本が大事。もう一つお伝えするならば、音を弾き出す前に踏むペダルもありますよ。 手、以上に忙しい足です笑。様々な演奏方法を学んで、演奏を広げていきましょう。

初心者さんのピアノでは、真ん中のドの音から学習が始まります。お子様の場合ですが、最初はドレミとドシラの6つの 音を覚えるだけで1冊のテキストが終了します。学習しているテキストにもよりますが、1冊のテキストが終了するのに22~25曲ほど。 この間、ドレミとドシラだけ。音符の長さについても、極々簡単なものばかり。・・・なんですが、それで満足していてはいけません。 次の2冊目のテキストに進むと、すぐに新しい音、新しい音符の長さが出てきて、そこからは、さっさとまた次の新しい音が出てきます。 本当に最初だけなんです。手取り足取りゆっくり進むのは。このゆっくりしている間に、音読みや音符の長さをどんどん進めていきましょう。 取り敢えずドレミファソ、ドシラソファを覚えましょう!と声をかけているのはそのため。音符の長さについても、私が最初に基本の7つを 導入しているのはそのためです。最初から7種類もの音符や休符は出てきませんが、全てを覚えるまでには時間もかかりますから、先取りで 学習をしています。

大抵の生徒さんたちが苦労をするスラー弾きについても、スラー弾きの正式な学習をする前に、生徒さんたちへは スラーで弾くことの声かけをしています。正式な学習のページに入れば、きちんとできなければ先に進むことはできませんが、それまでの 練習曲ではスラー弾きができていなくても先に進みます。中には声かけをしてから、自発的にスラー弾きを意識して練習してくださる生徒さんも いらっしゃいます。できたりできなかったりですが、意識をするだけで違ってくると思います。特に音読みについては、あと何曲かで新しい音が 出てくる場合に、新しい音の学習をお願いする声かけをしています。出てきてから必死に覚えようとするのではなく、出てくる前に先取り学習で 覚えておくと、スムーズに進めることができます。音読みで苦労すると、ピアノは途端に楽しくないものになってしまいます。弾けるから楽しいの ですから、楽しく弾いていくための努力は惜しまないで進めて欲しいと思います。先取り学習のピアノ、ぜひ取り入れてみて。