講師から

この春、何人かの新しい生徒さんに入会していただきましたが、その中のお一人の生徒さん、レッスンを2回行っただけで去るように?

辞めていかれました。未就学の生徒さんですが、まだドレ、ドシの音くらいしか勉強をしていなくて、何が嫌だったのか、辞める原因が

何だったのかわからないまま。生徒さんの様子からは、嫌がっている様子はなかったように思いますし、「じゃ、来週ね〜」とお別れを

してからの突然の「ピアノの練習をしません」の保護者からのメール。テキスト代も郵便受けに届けられていて、きちんとしたお話ができないまま。

何だか後味の悪い感じだけが残っています。

「普通は〇〇です」と言うような、普通は・・・と言う言い回しは、実は私は好きではありません。 普通は・・・の普通って誰の普通?って感じることもあるから。でも、ついつい言ってしまうのですが・・・・。それでも今回だけは、こんな辞め方って 普通はないんじゃないの?って思ってしまいます。別に辞めることを嫌がっているわけではありません。私の教室でピアノを勉強したい、と思ってくださって いる生徒さんに対しては、弾けるようにしたい・どうしたら上手になるかな、といろいろと考えたり、私なりに頑張りますが、辞めたい、と思っている人を 無理やり続けてもらうような情熱は私にはありません。やりたくない人を一生懸命にさせるなんて、私にはムリムリ。だから、辞めることになることは仕方が ないと思うのですが、それでもきちんとお話をして辞めて欲しかったなぁと思います。

ピアノ学習を始める前には、必ず生徒さんとは一度お会いしてから レッスンが始まります。小さな生徒さんの場合は、保護者の方ともお会いしてお話をさせてもらっています。その時に必ずお伝えすることは、ピアノ練習には覚悟が 必要だと言うこと。別に脅しているわけではありません。ですが、お子様が一人でピアノ練習を勝手にすることは皆無です。練習の環境を整えたり、横で聴いてあげたり などのサポートがなければ、練習自体が進みません。そう言う意味では、保護者にも覚悟が必要です。「ピアノの練習をしません」のメールだけでは、どのような状況なのかわかりませんが、 保護者の方が辛くなっちゃったのかなぁ・・・・?何だかモヤモヤした気分だけが残ってしまいました。「立つ鳥跡を濁さず」と言う言葉があるように、お互いに 気持ちよく最後までレッスンを行いたいと思っています。それまでは、保護者の方にもピアノ練習のサポートをお願いいたします。

「普通は〇〇です」と言うような、普通は・・・と言う言い回しは、実は私は好きではありません。 普通は・・・の普通って誰の普通?って感じることもあるから。でも、ついつい言ってしまうのですが・・・・。それでも今回だけは、こんな辞め方って 普通はないんじゃないの?って思ってしまいます。別に辞めることを嫌がっているわけではありません。私の教室でピアノを勉強したい、と思ってくださって いる生徒さんに対しては、弾けるようにしたい・どうしたら上手になるかな、といろいろと考えたり、私なりに頑張りますが、辞めたい、と思っている人を 無理やり続けてもらうような情熱は私にはありません。やりたくない人を一生懸命にさせるなんて、私にはムリムリ。だから、辞めることになることは仕方が ないと思うのですが、それでもきちんとお話をして辞めて欲しかったなぁと思います。

ピアノ学習を始める前には、必ず生徒さんとは一度お会いしてから レッスンが始まります。小さな生徒さんの場合は、保護者の方ともお会いしてお話をさせてもらっています。その時に必ずお伝えすることは、ピアノ練習には覚悟が 必要だと言うこと。別に脅しているわけではありません。ですが、お子様が一人でピアノ練習を勝手にすることは皆無です。練習の環境を整えたり、横で聴いてあげたり などのサポートがなければ、練習自体が進みません。そう言う意味では、保護者にも覚悟が必要です。「ピアノの練習をしません」のメールだけでは、どのような状況なのかわかりませんが、 保護者の方が辛くなっちゃったのかなぁ・・・・?何だかモヤモヤした気分だけが残ってしまいました。「立つ鳥跡を濁さず」と言う言葉があるように、お互いに 気持ちよく最後までレッスンを行いたいと思っています。それまでは、保護者の方にもピアノ練習のサポートをお願いいたします。

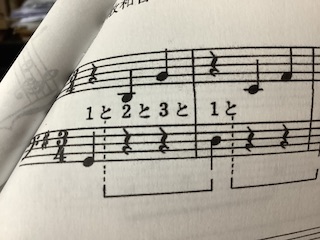

楽譜の基本的な見方は、上の五線は右手、下の五線は左手で弾くと言うこと。 ピアノの楽譜は五線が2段になって書かれている、大譜表と呼ばれるものです。基本の見方はそうですが、この楽譜の場合は、2拍目の四分音符(右手で弾く 五線に書かれています)のところに、わざわざ「左手」と書かれています。本当は右手で弾く音なんだけど、これは特別に左手で弾いてね〜と言うことですから 左手で弾くことになります。右手で弾くべき五線に「左手」の表記があるので、それは従って弾きましょう。いつも右手で弾く音を左手で弾くと言うことは、左手が 右手の上を通って弾くことになります(手の交差)それをわかりやすくするために、点線が書かれています。この点線は、左手の動きを表していますよ。ただ、 通常の楽譜では手の交差曲だからと言って、点線は書かれていません。このテキストは弾き方を学ぶテクニック教材ですので、わかりやすく点線が書かれているだけ。 これで、どっちの手でどの音を弾くのかがわかりました。

生徒さんが間違ってしまったのは音符の長さ。楽譜の見た目がややこしそうなので、よくわらなく なってしまったのか、音符の長さが足らない上に、左手で弾く音を右手で弾いてしまっていました。音符の長さを正しく取るためには、片手づつで考えていくと理解しやすい と思います。この曲は4 拍子の曲ですから、1小節は4拍。右手の音を見ると全音符です。全音符は4拍の音符ですから、右手は1度弾いたらじっと待つのみ。待っている間に 1小節が終わってしまいますね。次は左手を考えます。1はお休み、2は「左手」と書いてある特別音符、3,4は本来の左手で弾く五線に書いてある音になります。2分音符で 書いてありますから2拍伸ばします。左手もこれで4拍分になりましたよ。この曲は、右手は4拍伸ばしたまま、左手があっちに行って戻ってくる弾き方になっています。 それぞれで考えてみると、そんなに難しい楽譜でもないかな、と思うのですが、最初に学習をする時には戸惑いがあるかもです。

どんな曲でも、右手と左手は 同じ拍子で書いてあります。右手が3拍子、左手が4拍子・・・なんてことありません。片手づつで拍子を考えていくと、間違いにも気が付きやすいと思います。全ては 楽譜の中に答えがあります。楽譜の見方、考え方を知って楽譜を見ていくと曲の仕上がりが正確です。楽譜の見方、覚えていってね。

ペダル学習をしている生徒さんたちへお渡ししている、プリントの教材があります。プリント教材ですから、バラバラになったりどこかへ

行ってしまわないようにホッチキスで留めてお渡ししているのですが、ここでちょっとしたミスが起こってしまいました。この日のレッスン曲

は、ちょうどホッチキスで留めてあるこちらの曲。楽譜全体がきちんと見えていない曲でした。生徒さんに弾いてもらうと・・・・?

ペダル学習をしている生徒さんたちへお渡ししている、プリントの教材があります。プリント教材ですから、バラバラになったりどこかへ

行ってしまわないようにホッチキスで留めてお渡ししているのですが、ここでちょっとしたミスが起こってしまいました。この日のレッスン曲

は、ちょうどホッチキスで留めてあるこちらの曲。楽譜全体がきちんと見えていない曲でした。生徒さんに弾いてもらうと・・・・?実はこの曲、ト長調の曲でファの音にシャープがつく曲。ヘ音記号の横に調号としてシャープが書いてあります。もちろんト音記号の横にも シャープの記号は書いてあるのですが、ホッチキスで留めたために見えていません。この曲を、シャープを抜いて弾いてきた生徒さん。「音が 違うよ」と、いつもの意地悪先生が顔を出します。「変だよ、変。音が違う。楽譜は左端からちゃんと見て」と言ったところで、生徒さんが左手の シャープに気が付いたのですが、生徒さん「右手にはシャープがないから見落としました」との言い分。まぁね。確かに見えないけどね。左手には シャープの記号がついているのですが、この曲がたまたま、左手にはファの音が出てきていないので、余計に気がつきにくかったと思います。それでも 気がついてほしかったけどね。

この曲の気づきのポイントは2つ。ト音記号のシャープが見えていないにしても、ヘ音記号のシャープに気がついて いれば、当然、ト音記号にもつきます。臨時記号の場合はその音のことだけを考えれば良いのですが、調号として用いる場合は、ト音記号についていてヘ音記号に つかない・・・なんてことありません。そして、ト音記号はソのシャープでヘ音記号はファのシャープってこともありません。同じ音に同じ記号がついています。 昨日の記事にも書きましたが、右手が3拍子、左手は4 拍子・・・なんてことがないことと一緒です。ですから、今回のようにト音記号のシャープが見えて いなくても、ヘ音記号のシャープに気がついて練習をしていればミスは起こりません。これが1つ目の気がついて欲しいポイント。

では、2つ目の気がついて欲しい ポイントは?それは、間違ったものを弾いていて「あれっ!なんか変?」って言う感性です。ト長調の曲を弾いていてファのシャープを抜いていると、聴いた感じが 明らかに変です。ト長調ということがわからなくても、「なんか変だよなぁ。なんかおかしいなぁ」と言うことに気がついて、そこでもう一度楽譜を見直すとわかったの ではないでしょうか?生徒さんにシャープを抜いたものと正解の2種類を聴いてもらったところ、やはりシャープがついていないと変に感じる・・・と言うことでしたので、 きちんと自分の音を聴いていれば間違いに気がついたと思います。どの生徒さんにも共通することですが、自分の音、聴いていない生徒さんが多いです。 もっともっと聴いて欲しいです。自分の音に敏感になると、曲の仕上がりが違ってきますよ。そして「なんか変!」だと感じたら、楽譜をよ〜く見てみましょう。 変だと感じているのに楽譜を見直さないことは、本当にダメ。自分の感性は信じていいと思います

結局、答えは全て楽譜の中にありますから、楽譜を よく見る・考えることが大事。そしてよく聴くこと。目・頭・耳を使って曲を弾き込んでいきましょう。

先日のピティナ・ステップで、曲の始まりのところでミスをしてしまった生徒さん。この生徒さん、今までにこんなことはなく、いつも落ち着いた

演奏をする生徒さんなのですが、今回は緊張をしたとのこと。弾き始めの1フレーズ目で間違った音になってしまったので、また最初から弾き始めて、

その後は何事もなく無事に演奏を終えることができました。そんな大事のミスでもありませんでしたが、生徒さん自身は悔しかったようで、演奏後に

泣いてしまった・・・と、お母様から聞きました。この「悔しい」と言う気持ちが私は重要だと思っています。いつも間違えないところで間違えることは

悔しい、だったらどうやって克服するか、なんですよね・・・・。

先日のピティナ・ステップで、曲の始まりのところでミスをしてしまった生徒さん。この生徒さん、今までにこんなことはなく、いつも落ち着いた

演奏をする生徒さんなのですが、今回は緊張をしたとのこと。弾き始めの1フレーズ目で間違った音になってしまったので、また最初から弾き始めて、

その後は何事もなく無事に演奏を終えることができました。そんな大事のミスでもありませんでしたが、生徒さん自身は悔しかったようで、演奏後に

泣いてしまった・・・と、お母様から聞きました。この「悔しい」と言う気持ちが私は重要だと思っています。いつも間違えないところで間違えることは

悔しい、だったらどうやって克服するか、なんですよね・・・・。この生徒さんのアドバイザーの先生からの講評に、ミスについての表記が ありました。「弾き始める時に、曲のテンポ・拍子を感じて弾くようにしましょう。そうすることで、今回のようなミスはなくなると思います」結局は、 そう言うことなんです。弾き始める時に、自分が思い描く曲の速さ(テンポ)・どんなふうに弾き始めるのか(拍子)を、頭の中で2~3小節分思い描いてから (歌ってから)弾き始めることが大事。それは、レッスン中にも生徒さんたちへお伝えしていますよね?大前提として、ミスのないように曲は仕上げるのですが、 それでもミスってやってしまいます。はっきり言って、ミスをした・しなかった はどうだっていいのです。そんな大事ではありません。ですが、曲の最初の ミスは別問題。だって、曲の最初だよ💢これから自分の音楽を始める重要な弾き始め、それを間違うってどういうこと?💢どんな曲でも、落ち着いて弾き始めなければ なりません。

今でも時々、弾き始めから音が違う・リズムが違う状態で始めてしまい、もう一度弾き直す生徒さんがいらっしゃいます。これは本当に やっちゃダメ。弾き始めの曲のテンポ・拍子を感じることは、何も本番に限ったことではありません。レッスン室で演奏をするときも感じて欲しいですし、自宅で 練習をするときも感じて欲しいです。本番だけ上手に弾きます・・・なんてこと、できません。日頃の姿勢が出てくるもの。習い始めたばかりの生徒さんでも同じこと。 「鍵盤に指をセットして」と、かける言葉は違いますが、間違った弾き始めにならないように注意をしてもらっています。手の準備・心の準備を整えてから弾き始める ことの大切さ、身につけて欲しいです。

ピアノ学習を始めたその時から、ピアノを弾く際の手の形には気をつけるように指導して います。それは、何でも最初が肝心だと言うこと。変なクセがついたまま弾いていると、それが当たり前になって直そうと思っても直らないのです。 だから最初から気をつけるようにしています。学習が進んで様々な弾き方が必要になってくると、指の腹で弾くなど、手をペチャンコ気味に弾くことも 出てきますが、それは基本の手の形があってこそ。まずは基本を極めなければなりません。ペダルの踏み方だってそうです。基本の踏み方を極めて から、他の踏み方を学習していきます。まずは基本が大事。

結局、気をつけるのは生徒さんです。だって、私が弾くわけではありませんから・・・。 生徒さん自身が意識を変えなければ直すことはできません。講師は、直すための方法の提案はしますが、実践するのは生徒さん。直したい・変えたい という 気持ちを生徒さん自身が感じなければ、直るものも直りません。

基本の手の形ができている生徒さんは、指の第一関節がどうなっているかを観察して みましょう。最近、何人かの生徒さんにはプッシュポップをしていただくように声かけをしていますし、教室でも実際にやってもらっています。ピアノ教室で 行うプッシュポップは遊びではなくて、指の形を矯正するもの。第一関節が凹んだまま弾いている生徒さんは要注意!これもまた、この変なクセがついたまま 弾いていると、ずっと凹んだままでしか弾けなくなってしまいます。逆に正しく弾けている生徒さんは、わざと凹ませて弾こうと思っても、凹ませて弾くことが できません。第一関節を凹ませないで弾ける指先の力を、プッシュポップで養いましょう。指先の力を意識しながら、ゆっくりと1本づつ押していきましょう。 速さを競うわけではありませんから、ゆっくりと指先の力を意識しながら押すことがコツです。

生徒さん一人一人、直すべき課題は違っています。 ある生徒さんには簡単なことが、別の生徒さんにはとても難しかったりします。お一人お一人に合った声かけをしていますので、自分の課題に向き合っていきましょう。 直る・直らない 上手になる・上手にならない は、生徒さん、あなた次第。冷たい物言いですが、結局はそう言うこと。一緒にがんばっていこうよ。

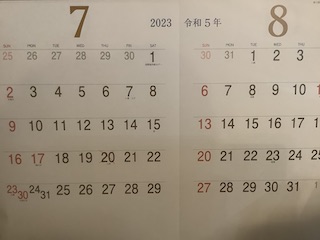

あと10日ほどで夏休みに入る小学生・中学生の生徒さんたち。高校生や大学生の生徒さんたちは、学校によってそれぞれのようです。どちらにしても、

学校が長期休暇に入る夏休みです。大半の生徒さんが夏休みを楽しみにしているようですが、中には、幼稚園や学校のお友達と会えないし遊べないから

好きではない・・・とおっしゃってる生徒さんも。夏休みをあまり喜ばない生徒さんもいらっしゃるのですね。

あと10日ほどで夏休みに入る小学生・中学生の生徒さんたち。高校生や大学生の生徒さんたちは、学校によってそれぞれのようです。どちらにしても、

学校が長期休暇に入る夏休みです。大半の生徒さんが夏休みを楽しみにしているようですが、中には、幼稚園や学校のお友達と会えないし遊べないから

好きではない・・・とおっしゃってる生徒さんも。夏休みをあまり喜ばない生徒さんもいらっしゃるのですね。各曜日、7月・8月のレッスン予定が 出ていますので、レッスン時間にレッスンノートや出席カード、または口頭でお話をしております。基本的には、学校での授業がない夏休み期間中も、通常の レッスン時間でのレッスンとなっています。いつものレッスン時間でのレッスンが無理な場合は、振替レッスンを申し込んでいただくことになるのですが、 この時期、皆様が夏休みとなっておりますので、振替レッスンの申し込みもかなり多くなります。既に、8月の振替レッスンの申し込みも何件か賜っております。 そこで皆さんにお願いがあるのですが、予定がわかっている場合は、早めにご連絡をいただきたいです。この時期、一度に重なってしまうので、私の処理能力が パンクしてしまうのです。時々「来週、振替をお願いします」と、レッスンの終わりに口頭でおっしゃる生徒さんもいらっしゃるのですが、お一人お二人の生徒さんの 時間移動の場合は大丈夫なのですが、移動人数の多い週の場合は、すぐに返答ができません。レッスンノートやちょっとしたメモ書きで構いませんので、お子様に 持たせていただくようにお願いいたします。

生徒さんの中には、振替希望日程を第三希望まで分かりやすく書いてくださる生徒さん(の保護者)も。本当に 有難いです。早めにそのように提出してくださると、他の振替希望の生徒さんとの組み合わせを考えることができますので、余裕を持って振替レッスンが組めるのですが、 急な振替レッスンの申し込みになると、時間が取れない場合も出てきます。生徒さんと講師側の空き時間が一致しなければ振替レッスンは行えませんので、振替レッスンが できない場合もあり得ると言うことをご承知おきくださいませ。できるだけレッスンは受けていただきたいと考えておりますので、早め早めの振替レッスンの申し込みを お願いいたします。

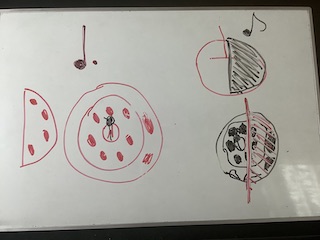

年長の生徒さんと、八分音符や付点四分音符の学習をしています。これらの音符、小学3年生以上で分数や小数点を学習していると、2分の1とか

0,5や1,5 などの説明ができるのですが、分数・小数点の概念のない小さな生徒さんに説明をするときには、1つの半分、1つと半分 と言う言い方で

学習をすることになります。冬の間はお菓子を使って、実際に目で見ながら確認をしながら学習を進めていくのですが、暑い時期はお菓子も取りやめています

ので、実際に絵を描きながら説明をしていきます。

年長の生徒さんと、八分音符や付点四分音符の学習をしています。これらの音符、小学3年生以上で分数や小数点を学習していると、2分の1とか

0,5や1,5 などの説明ができるのですが、分数・小数点の概念のない小さな生徒さんに説明をするときには、1つの半分、1つと半分 と言う言い方で

学習をすることになります。冬の間はお菓子を使って、実際に目で見ながら確認をしながら学習を進めていくのですが、暑い時期はお菓子も取りやめています

ので、実際に絵を描きながら説明をしていきます。絵心のない私は、いつの時代もりんごの絵で説明をするのですが、学習中の年長の生徒さんが、 いちごのケーキの絵を描いてくました。その絵を無情にも縦に半分に線を入れることになったのですが、1つを半分にして、その半分と半分では1つに なるね・・・との説明です。まぁ1度では理解が難しくても、何度も何度も繰り返しの学習で理解も追いついていくようになると思いますが、これって、日頃の 生活が生きてきます。例えば、みかん1つを親子や兄弟姉妹で分けるとき、「1つを半分にするね。半分と半分では1個になるね」と言葉を添えていただくことで、 より音符の理解も進みます。別にみかんでなくても何でも構いません。日頃の生活が生きてきます。

少し前にも触れましたが、曲名には様々な題材が ついてきます。「かなづち」「うんてい」「夕焼け」「コスモス」などなど。釘をかなづちで実際に打ったことがなくても、その様子を見たことがあれば思い浮かべる ことができますし、夕焼けを見た時の色の感じやコスモスの花がどんなものか・・・などは、日頃の何気ない生活の中で知っていくもの。「コスモス」と曲名に 入っていれば、コスモスの花を知っていると、曲に反映させやすいですね。何気ないことを話題にすることで、曲の弾き方・曲の気持ちをより考えられるように なります。遊びの中にも、ピアノを学習する上でのヒントがたくさん詰まっています。毎日の何気ない1コマ1コマを大切にしていきましょう。

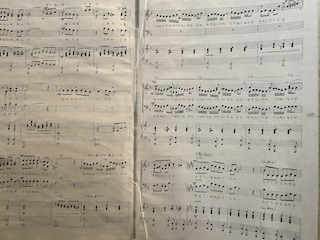

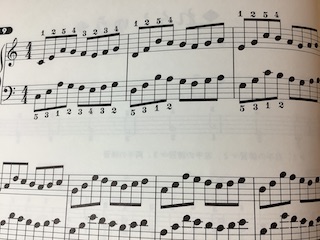

クーラウ作曲のソナチネを練習中の大人の生徒さんの楽譜。も〜う何が書いてあるのかわかんない!ってことはないと思いますが、見ているだけで

疲れてしまいそうな?楽譜です。4分音符、8分休符、16分音符、16分音符の3連符、32分音符が2小節の間に出てきていますが、この音符たち、

当たり前ですが、1つ分の音符の長さは全て違います。16分音符と16分音符の3連符も、僅かな差ですが1つ分の音符の長さって違います。この

僅かな差を正しく弾くことから曲作りが始まります。

クーラウ作曲のソナチネを練習中の大人の生徒さんの楽譜。も〜う何が書いてあるのかわかんない!ってことはないと思いますが、見ているだけで

疲れてしまいそうな?楽譜です。4分音符、8分休符、16分音符、16分音符の3連符、32分音符が2小節の間に出てきていますが、この音符たち、

当たり前ですが、1つ分の音符の長さは全て違います。16分音符と16分音符の3連符も、僅かな差ですが1つ分の音符の長さって違います。この

僅かな差を正しく弾くことから曲作りが始まります。次から次へと出てくる長さの違う音符を正しく弾くためには、ここはもう数えるしか ないのですよ。もちろんメトロノームに合わせてもらっても良いのですが、このスケールは決して弾きやすいスケールではないので、まずは、大きな声で 数えましょう。間違えながらメトロノームで止まり止まり弾いていても、正しい弾き方が頭の中に入ってきません。音符を意識しながら正しく拍子を取ることが 最優先です。微妙な違いを正しく取るために、1と2と3と4と・・・数えます。レッスンでは、少し離れたところから私も大声で?数えています。

難しい曲になってくると、1回数えてみてできたからと言って、それ以降もできるとは限りません。こんなに複雑なリズムの曲なら尚更です。このリズムを 自分の身体の中に入れてしまうまでは地道な数え弾きが必要です。リズムを身体の中に入れるってどういうこと?それは数えなくても正しく弾けるようになることを 意味します。今回の曲は複雑過ぎですが、ここまでの曲が弾けるようになっている生徒さんですと、付点4分音符と8分音符のスキップリズムならば、数えながらで なくても弾けるようになっているはず。そう言うことです。これまでに何度も練習をしてきて何度も弾いてきているリズムは、練習を重ねている間に、自分の身体に リズムが入ってきます。曲の速さに合ったリズム取りができるようになってきます。今回の曲も、数えなくてもピシッと正しいリズムで弾けるようになるまでは、 数えながらの地道な練習が必要です。

曲は、正しい音・正しいリズムで弾けるようになってからがピアノレッスンのスタートです。このような大曲を 演奏するのであれば、のっぺらぼう弾きなんてあり得ません。のっぺらぼう弾きをするくらいなら、こんな大曲に挑戦してはいけない!と個人的には思います。 だってのっぺらぼうな曲を長々と聴かされる方も苦痛よ💢音・音楽に気持ちを入れて、気持ちを乗せて仕上げていきましょう。生徒さんの挑戦、はじまります。

普段、メトロノームには合わせましょう・・・とお話をしています。それは、3拍子なのに3.5拍子になっていたりなど、一体何拍子の曲を弾いているの?

と、明らかに違う拍子で弾かないため。メトロノームに合わせて弾くことが基本であり、大前提。ですが、微妙にメトロノームに合わせることよりも、旋律の

響きや音の響きを優先させて演奏をした方がいい場合もあります。じゃ、メトロノームは関係ないのね・・・と思われると困るのですが・・・・。合わない

と言っても、0.1とか0.2秒の世界。旋律を聴くことに没頭していると、そのズレがわからないくらいの細かさです。

普段、メトロノームには合わせましょう・・・とお話をしています。それは、3拍子なのに3.5拍子になっていたりなど、一体何拍子の曲を弾いているの?

と、明らかに違う拍子で弾かないため。メトロノームに合わせて弾くことが基本であり、大前提。ですが、微妙にメトロノームに合わせることよりも、旋律の

響きや音の響きを優先させて演奏をした方がいい場合もあります。じゃ、メトロノームは関係ないのね・・・と思われると困るのですが・・・・。合わない

と言っても、0.1とか0.2秒の世界。旋律を聴くことに没頭していると、そのズレがわからないくらいの細かさです。4拍子の曲の最後の音に、鉛筆で 丸印がついています。タタタタトントン、タタタタトントン・・・といった音楽ですが、実はこの曲は手の交差の曲。左、右、左、左・・・の順番で弾くのですが、 3拍目と4拍目のトントンは左手で弾く音。次の小節の音は左手で入っていきますから、左手がかなりの跳躍になる音です。そうすると、丸印の音は急いで弾いて、 すぐ戻って・・・の繰り返しになります。メトロノームに合わせるためには、手が戻る時間も考慮するために、落ち着いて弾くことができなくなります。微妙に 最後の丸印の音だけが短くなってしまうのです。それを横で聴いていると、3拍目と4拍目の音の響き方が違ってきます。でもでも、同じ4分音符で書いてあるのですから、 同じように聴こえなければなりません。タタタタタンタッ、タタタタタンタッ・・・では、落ち着いて旋律を聴けないのです。前のめりの音楽になってしまいます。 4拍目の音を3拍目と同じ音の余韻で聴かせて、左手を跳躍すると、微妙にメトロノームには合わなくなってしまいます。でも、耳に残る旋律は心地よい音楽です。これが 旋律を聴かせると言うこと。

音楽って、聴いている人にどう伝わっているかが大事。聴いている人の耳に、どのように旋律が入っているのかを意識して演奏する ことが重要です。ただしこれは、基礎の学習が終了して表現の学習に入ってからのこと。楽譜の通りに音もリズムも弾けるようになってからでないと、お話ができません。 音もリズムも違っているのに、どう弾くか・・・なんて、そんなお話はできません。音・リズムを楽譜の通りに弾いてよ💢が先ですよね?このような表現の学習に入ると、 楽譜には載っていない弾き方の話、音の話に進んでいきます。教室の学習レベルで言うと、中級から先の話になります。ピアノってここからが楽しいと思うのですが、ここまで 進むには辛い練習も乗り越えなければなりません。ピアノって深〜いですよ〜。

9月・10月に開催されるピティナ・ステップ情報が、教室のホームページ「お知らせ」欄に載せてあります。教室独自のピアノ発表会を行なって

いないため、ピティナ・ステップがピアノ発表会の役割を担っています。音響設備の整った大きなホールで、お客さんたちの前で演奏をする良い

機会になりますので、幼稚園・小学生の生徒さんたちであれば、参加を検討されても良いと思います。

9月・10月に開催されるピティナ・ステップ情報が、教室のホームページ「お知らせ」欄に載せてあります。教室独自のピアノ発表会を行なって

いないため、ピティナ・ステップがピアノ発表会の役割を担っています。音響設備の整った大きなホールで、お客さんたちの前で演奏をする良い

機会になりますので、幼稚園・小学生の生徒さんたちであれば、参加を検討されても良いと思います。早速、小学生の生徒さんがステップへの 参加を決めてくださり、演奏曲の選曲作業に入りました。ステップ参加の申し出があると、弾きたい曲があるのか、どんな曲を弾きたいのか、演奏曲に 関する質問をさせていただきます。生徒さんのレベルと、レベル毎の演奏時間が決まっていますので、それらを加味しながら選曲作業です。生徒さんとの レッスン期間が長くなってくると、生徒さんの好みの曲がわかる場合もあります。また、生徒さんの好みの曲だけでなく、保護者の方が自分のお子様に 弾いてもらいたい曲など、保護者の希望もお聞きします。演奏曲のレベルや演奏時間の規定がありますから、全てが気に入るようにならないこともありますが、 できるだけ希望に沿うように選曲をしていきます。

これからちょうど夏休みに入りますから、ステップの曲の練習には良い感じです。いつもよりも 少しだけ時間に余裕もできて、ステップ曲に取り組めると思います。教室の生徒さんたちは、概ね1年に1度のペースでステップ参加をされる方がほとんど。 中には、1年に2度ほど参加をされる生徒さんも。参加回数に決まりはありませんが、曲の演奏はかなり弾き込みます。どれだけ練習をしても100%の演奏は 難しいですが、1つの曲を深く掘り下げての練習です。お客さんに聴いていただく・・・という意識で完成度を高めていきます。他の同年代の人の演奏を 聴く機会にもなりますし、ピアノ学習のモチベーションを保つ良い機会にもなります。ステップへの参加を検討されている生徒さんは、お声かけをお願い いたします。

教室には、「もったいない生徒」(この言い方は私が勝手に呼んでいるだけですが・・・)さんが何人か存在しています。生徒さん本人へは

「もったいないよ〜」「もったいない弾き方してるよ」「それって損じゃない?」と、伝え方は様々ですが、私の中では全て「もったいない生徒」

さんです。もったいないって、どんなところが?

ある生徒さんは、楽譜を見てくることが(弾いてくることが)とても早い。音読みもリズムも ほぼほぼ正確に弾いています。でも、弾き方がガチャガチャ弾き。生徒さん本人は、乱暴に弾いてやろう!と思っているわけではないと思いますが、聴こえてくる 音が乱暴過ぎるのです。ガチャガチャと音を出している感じがします。それじゃ、音楽にはならないよね?せっかく楽譜を正しく読むことができるのに、そんな弾き方 じゃ、もったいないと思うのです。もうこれは、自分の音を聴いて直そうと思わなければ直りません。今までの弾き方で上手くいかないのであれば、弾き方を 変える努力をしなければいけません。また別の生徒さんは、間違った音を弾いていても弾き損じていても、平気な様子。人間、ミスすることはあるから、ミスを 1つ2つしたって別に構いません。でもそれが、何箇所も何箇所もある場合は、弾けていないことを意味します。それを平気で、いつまで経っても直らないままでは、 練習の仕方を考えなければなりません。ミスをしても仕方がないと思うけれど、だからってミスをしちゃおう!みたいな気持ちではダメだと思います。(そんなこと 思っていないと思うけれど)そう思われても仕方のない弾き方になっています。きちんとミスをしないで弾くことを前提に練習をしてほしいです。

小さな生徒さんの「もったいない」と思う生徒さんは、どんどん新しいことを吸収できるようになってきたのに、先に進んだ学習を取り入れないこと。 例えば音読みですが、最初は戸惑っていて覚えることが大変だった生徒さんが、ある日を境にスルスル進むことがあります。これ本当に不思議なのですが、 ある日突然にスラスラと読めるようになってくるのです。こうなったら、今、次々と新しい音読みをする時。なんですが・・・小さな生徒さんの場合は保護者の サポートが必要になってくるので、保護者の方が率先して付き合ってくださらなければ進めることが難しいです。他の兄弟姉妹のお世話もあったりして忙しいと 思いますが、生徒さんは、今、脳がスポンジ状態。スポンジが水をたくさん吸収するように、知識がどんどん入っていく状態になっていますから、今、進めていくと 良いのになぁ・・・と思ってしまうのです。今ですよ!今、何もしないことは「もったいない」ですよ!

生徒さんそれぞれの段階で「もったいない」と 私が感じるケースを挙げてみました。やれるだけの準備があるのに・・・やっていけるだけの力があるのに・・・その先へ一歩進んでいくことを躊躇している ような学習はもったいないです。音の追求を学習している生徒さんであれば、一度、自分の演奏を録音するなどして、客観的に聴いてみても良いでしょう。他人の 耳に自分の音がどう聴こえているのか、聴いてみましょう。自分の演奏を聴いた時の気持ち、どうですか?

ある生徒さんは、楽譜を見てくることが(弾いてくることが)とても早い。音読みもリズムも ほぼほぼ正確に弾いています。でも、弾き方がガチャガチャ弾き。生徒さん本人は、乱暴に弾いてやろう!と思っているわけではないと思いますが、聴こえてくる 音が乱暴過ぎるのです。ガチャガチャと音を出している感じがします。それじゃ、音楽にはならないよね?せっかく楽譜を正しく読むことができるのに、そんな弾き方 じゃ、もったいないと思うのです。もうこれは、自分の音を聴いて直そうと思わなければ直りません。今までの弾き方で上手くいかないのであれば、弾き方を 変える努力をしなければいけません。また別の生徒さんは、間違った音を弾いていても弾き損じていても、平気な様子。人間、ミスすることはあるから、ミスを 1つ2つしたって別に構いません。でもそれが、何箇所も何箇所もある場合は、弾けていないことを意味します。それを平気で、いつまで経っても直らないままでは、 練習の仕方を考えなければなりません。ミスをしても仕方がないと思うけれど、だからってミスをしちゃおう!みたいな気持ちではダメだと思います。(そんなこと 思っていないと思うけれど)そう思われても仕方のない弾き方になっています。きちんとミスをしないで弾くことを前提に練習をしてほしいです。

小さな生徒さんの「もったいない」と思う生徒さんは、どんどん新しいことを吸収できるようになってきたのに、先に進んだ学習を取り入れないこと。 例えば音読みですが、最初は戸惑っていて覚えることが大変だった生徒さんが、ある日を境にスルスル進むことがあります。これ本当に不思議なのですが、 ある日突然にスラスラと読めるようになってくるのです。こうなったら、今、次々と新しい音読みをする時。なんですが・・・小さな生徒さんの場合は保護者の サポートが必要になってくるので、保護者の方が率先して付き合ってくださらなければ進めることが難しいです。他の兄弟姉妹のお世話もあったりして忙しいと 思いますが、生徒さんは、今、脳がスポンジ状態。スポンジが水をたくさん吸収するように、知識がどんどん入っていく状態になっていますから、今、進めていくと 良いのになぁ・・・と思ってしまうのです。今ですよ!今、何もしないことは「もったいない」ですよ!

生徒さんそれぞれの段階で「もったいない」と 私が感じるケースを挙げてみました。やれるだけの準備があるのに・・・やっていけるだけの力があるのに・・・その先へ一歩進んでいくことを躊躇している ような学習はもったいないです。音の追求を学習している生徒さんであれば、一度、自分の演奏を録音するなどして、客観的に聴いてみても良いでしょう。他人の 耳に自分の音がどう聴こえているのか、聴いてみましょう。自分の演奏を聴いた時の気持ち、どうですか?

「4拍子になってるよ。 3拍子で弾いて〜」と、声かけをしたのですが、生徒さんはキョトンとしています。3拍子で弾いていると思っているよう。じゃ、数えながら弾いてもらいましょう・・・ と言うことで、生徒さんに数えながら弾いてもらうと・・・・?数え方に問題がありました。「1と、2と、さんとお、1と、2と、さんとお・・・・」数え方としては、 3とまでを繰り返して数えてくれているのですが、1と2と、の部分はさっさと数えていますが、3と、のところでゆっくりな数え方になっていました。結局、 それでは4拍子で弾いていることと変わりません。自分で数えながら弾いているとわかりにくいようなので、横で私が生徒さんの数え方を真似して弾くことに。 他の人が数えているものを聴いていると、良くわかります。生徒さん、苦笑い。わかってくれて良かった良かった。

生徒さんは正しく数えていた(のつもり だった)のに、間違えていた、このような場合は、3拍子の曲なのですが、6拍子でメトロノームをかけて合わせる練習をすると良いです。メトロノームに、1と2と3と・・・ と、8分音符単位で数えてもらうのです。曲自体はスルスルと弾くことができている生徒さんですから、あとは正しい拍子で弾くことだけ。正しい曲のリズムを身体に 入れるようにしていくと良いですね。3拍子って本当に厄介です。いつも間違うことのない生徒さんでも、ついうっかり4拍子になってしまうことがあります。1度、 メトロノームに合わせる練習をしてみると気がつきます。「かくれ4拍子」にならないよう気をつけていきましょう。

夏休み前のこの時期、中学校では合唱コンクールの話がでてきます。伴奏者をどうするか、指揮者をどうするか・・・?基本的には、やりたい人が手を挙げる

方式で、人数が多ければオーデションということになります。その合唱コンクール、今年は何だか様子が違っているようです。

夏休み前のこの時期、中学校では合唱コンクールの話がでてきます。伴奏者をどうするか、指揮者をどうするか・・・?基本的には、やりたい人が手を挙げる

方式で、人数が多ければオーデションということになります。その合唱コンクール、今年は何だか様子が違っているようです。教室がある学区内の 中学の話ですが、これまでは、各クラス2名の伴奏者が選出されてきました。課題曲1人、自由曲1人です。ですが今年は、各クラスからは自由曲の伴奏者のみの 選出となっています。課題曲は学年全体で1人の選出になっています。伴奏者の人数が大幅に減っている!どう言った意図でこのようになったのかはわかりませんが、 伴奏希望者が多ければ倍率も高くなり、オーデション合格は狭き門です。これまでにも、伴奏者がいなくて困っているクラスがあったり、逆に希望者が多くて5~6人で オーデションを行ったりもあったりで、クラスによっても学年によってもバラツキがありました。結構、オーデションを勝ち抜くって大変なのです。

自由曲の 伴奏者はクラスに1人なので、他に希望者がいなければ決定しますが、それでも弾くことができなければ降ろされてしまいます。当たり前ですが。課題曲は学年で 1人になったので、希望者は逆に少ないのかなぁ?こればっかりは、フタを開けてみなければわかりません。夏休み明けがオーデションと言うことですから、夏休みの間、 伴奏練習をすることになりますが、これってほぼ完成形に近い形に・・・いや、本番通りに弾くことが求められるのではないかと思います。

伴奏をする・しない は、 もちろん本人の意思です。私からは何も言えません。だって、私が練習するわけではありませんから。自分の気持ちが大事。ただ、曲の相談をされれば、どちらの曲が生徒さんに 合っているか のお話はできますし、それぞれの曲のポイントや弾き方の難しい箇所などのお話はできます。それらを自分で吟味して、どちらの曲に応募するのか、また2曲共に 応募するのか の意思決定が必要です。毎年この時期になるとオーデションの話が出て、生徒さんたちも戦っているなぁと思います。もちろん教室の生徒さんたちには弾いてもらいたいし、 弾かせてあげたい。まさに戦う夏のはじまりです。頑張ってほしいなぁ。

最近、レッスンをしていて気になる生徒さんたちのクセについて。クセって、良いクセ=習慣 はつけた方が良いですが、悪いクセはつけない方が良いです。

その悪いクセが日常化してしまうと、今度はその悪いクセを直すのに時間がかかってしまいます。時間がかかっても直ればまだ良いですが、直らないまま・・・

なんてことになっては後悔しかありません。では、気になる悪いクセとは?

最近、レッスンをしていて気になる生徒さんたちのクセについて。クセって、良いクセ=習慣 はつけた方が良いですが、悪いクセはつけない方が良いです。

その悪いクセが日常化してしまうと、今度はその悪いクセを直すのに時間がかかってしまいます。時間がかかっても直ればまだ良いですが、直らないまま・・・

なんてことになっては後悔しかありません。では、気になる悪いクセとは?楽譜を全く見ないで、鍵盤にかぶりついて弾いている生徒さん。まぁ、弾いている 姿もカッコよくないけどね。だって顔がずっと下ばかりだよ。カッコが良いとは言えません。楽譜を見ないで弾く暗譜をしていたとしても、鍵盤ばかりは見ないです。 この場合、曲の途中でちょっと注意をすると、パッと楽譜を見た時に、自分が今どこを弾いているのかわからないです。楽譜を見ていないから。せっかく音読みの 学習をしてきて音が理解できているのに、楽譜を見ないなんて有り得ません。この弾き方は、半分耳コピ状態になっています。音の響きを聴いて、正しいのか正しくないのか、の 判断をしていることが多いです。通常は楽譜を見て、間違っているな・・・と思うものですが、鍵盤を見ていろいろと試し弾きをして、この響きじゃない・・・こっちだったかな・・・と、 まるで当て物ゲームのように音を探っています。ピアノは探り弾きでは弾きません。楽譜を見て、最初から正しい音で弾くものです。ハノンのようなテクニック系の楽譜も練習曲の 楽譜も同じこと。楽譜を見ながら、今どこを弾いているのかを確認しながら弾くようにしましょう。

例えば、他の楽器と合わせる時の練習や合唱コンクールの伴奏を する時の練習でも、最初から通しの練習ばかりをするわけではありません。ピアノはあくまでも伴奏ですから、「はい、〇○小節から弾いて〜」と指示があれば、その小節から 突然に弾く力が求められます。そうした時に、楽譜を見ながら弾くクセがついていないと、対応ができません。時々、曲の途中から弾けなくて、曲の最初から何度も弾き直す 生徒さんがいらっしゃいますが、そうした練習方法ですと、時間も勿体無いですし、何より無駄です。楽譜を見ながら弾くクセをつけて、曲のどこからでも弾けるような状況を 作っていきましょう。

生徒さんが負担のないように、演奏曲は日頃の練習曲から持ってきて良いことに しています。ちょうど12月あたりで合格をした曲や、その時に弾いている曲などの中から、自分の気に入った2曲を選んでもらっています。もちろん、自分の 弾きたい曲が他にあれば弾きたい曲の演奏でも構いませんが、内輪の会とは言え、人前で他の人に聴いていただくのですから、ある程度、完成させた形での 演奏になります。二人で演奏をする連弾の曲を選んでもらっても良いですし、私と一緒に連弾をしても構いません。(毎年、私はウエルカムなのですが・・・・) 何かしら、練習曲とは別の曲を弾きたいと考えている生徒さんは、一度、ご相談ください。

そんな中、高学年の生徒さんが、少し・・・いや、かなり難しい 曲の練習に入りました。日頃はブルグミュラーでピアノ表現を学んでいる生徒さんです。ピアノもここまでくると、弾ける曲の範囲が広がってくるので、大曲に 挑戦することができます。難しくて長い曲になってくると、練習の時間もかかりますし、弾き込みの時間もかかりますから、夏休みを利用して譜読みの練習に入ることに しました。ぜひとも完成させて、クリスマス会での演奏をしてもらえると嬉しいなぁなんて・・・密かな楽しみです。クリスマス会に限らず、日頃の練習曲の合間でも、 弾きたい曲の相談には乗っています。ただし、あまりにもレベルの違いがある曲は無理ですが。曲のことでの相談事がある場合には、気軽にお声掛けをお願いいたします。

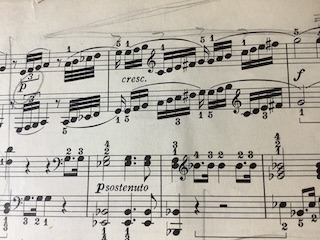

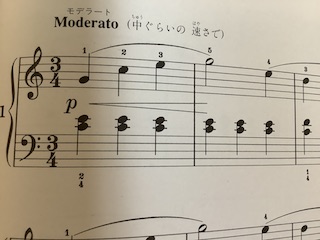

曲の弾き始め、ピアノの記号(弱く)からクレシェンドの記号が書いてあります。これはお子様向けの教材ですが、クレシェンドの記号が

書いていなくて、cresc. と言う省略した楽語で書いてある場合もあります。どちらにしても「だんだん強く」することを意味します。この

「だんだん」というものを表現する時、計算が必要なこと、ご存じでしょうか?

曲の弾き始め、ピアノの記号(弱く)からクレシェンドの記号が書いてあります。これはお子様向けの教材ですが、クレシェンドの記号が

書いていなくて、cresc. と言う省略した楽語で書いてある場合もあります。どちらにしても「だんだん強く」することを意味します。この

「だんだん」というものを表現する時、計算が必要なこと、ご存じでしょうか?「だんだん」の計算?って?足し算?引き算?掛け算? ・・・・さて、どんな計算でしょう。この曲の場合で言うと、ソの音から高いソに向かってのクレシェンドですから、最初のソの音からド、ミ、ソ まで、4段階の大きさの音を作ることになります。最初のソを0だとすると、1段階づつ大きな音で演奏をしていく形です。「だんだん」や「少しづつ」と 言った指示があるのに、割とやってしまいがちなことは、突然に大きく弾いてしまうこと。いきなり大きくしたのでは「だんだん」の意味がありません。 この曲の場合は、1音づつ大きくしていく演奏で完結しましたが、いつもいつも、こんなに単純なわけではありません。

例えば、3小節に渡って 「だんだん強く」弾く曲の場合はどうでしょうか?その曲の音楽の成り立ちやフレーズのつき方にもよりますが、3小節の小節を使ってだんだん大きく 弾く場合は、1音づつ大きく弾いていたのでは、最後の音はとんでもない音の大きさになりますし、そこまで明確に弾き分けることもできません。 ですから考えてほしいのは、どこ(どの音)から始まって、どこを頂点に弾くのか?ということ。その間を幾つに区切って、音の大きさの違いを表現する のかということです。だんだん大きく弾く場合は、必ず到達するべき頂点があるはずですし、だんだん小さくするのであれば、始まりが頂点ですから ゴールまでがどのくらいの距離なのか、を考える必要があります。

曲によって1音づつ変化をさせる場合もあるでしょうし、1フレーズづつの 場合、1小節単位で変化をさせる場合もあるでしょう。その時その時の頂点とゴールを考えて、「だんだん」を上手に表現できるようにしていきましょう。 意外に頭を使うピアノです。計算、得意にしておいてくださいね〜。

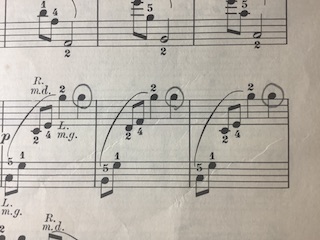

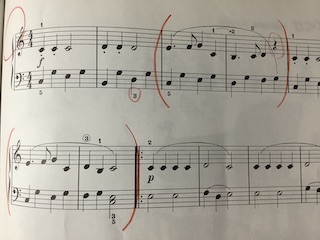

楽譜の中にある2つの赤( )印。それぞれ最初の1小節目は全く同じですが、2小節目が違っています。似ている感じなのですが、指をくるん!と

するものと、指をキュッとするものの2通りの弾き方。生徒さんは、この2通りの弾き方がごっちゃになったり、どっちがどっちだか迷ってしまったり

して、なかなか上手に弾くことができません。

楽譜の中にある2つの赤( )印。それぞれ最初の1小節目は全く同じですが、2小節目が違っています。似ている感じなのですが、指をくるん!と

するものと、指をキュッとするものの2通りの弾き方。生徒さんは、この2通りの弾き方がごっちゃになったり、どっちがどっちだか迷ってしまったり

して、なかなか上手に弾くことができません。曲の最初から最後までを通しで弾いてもらうと、必ずこの2ヶ所のところでつっかかってしまいます。 実はこの曲には、この赤( )がもう1セット出てきますから、全部で4ヶ所あります。その4ヶ所で止まったり間違ったりしてしまうのは、弾けていない 証拠。ここだけの部分練習が必要です。今回の曲のように、似たような小節で間違っている場合は、まず、その1つ1つの違いを理解するところから始めます。 似たような2つの小節のどこが違うのか、弾き方にどんな違いがあるのか、それらを何も考えずに闇雲に弾き続けても、ごっちゃになるだけ。最初に説明を したように、1つ目は指くるん!の弾き方。1番の指のトンネルの上を2番の指が上からかぶさって弾く弾き方です。この小節を弾く時には、指トンネルの準備が できていないとサッと弾くことができません。それに対して2つ目の弾き方は、指をキュッと縮こまらせて弾く弾き方。隣の音を弾くのに、1つ飛ばした指で弾くように なっているため、ちょっと窮屈な弾き方になっています。全く指の使い方が違っている2ヶ所です。

弾き方、指の使い方の違いを理解したなら、まず、1ヶ所目を 徹底的に弾けるようにしていきます。それこそ、この2小節を何度も何度も。レッスンでも「はい、もう一回、はい、もう一回・・・・」一体、何回弾くの?ってくらいに 生徒さんに弾いてもらっています。もちろんできるようになるまで。これが部分練習です。1ヶ所目ができるようになったら2ヶ所目の練習です。こちらも同じように何度も何度も 弾いてもらいます。できたらお終い?それは甘い💢ここからが私の意地悪特訓の始まりです笑笑。ここからは、ランダムに(と言っても2通りしかないのですが)「こっち弾いて。 あっち弾いて。もう一回弾いて。次あっち・・・・」と言った感じに、2通りの弾き方をランダムに弾く練習をします。あっち弾いたりこっちを弾いたりする度に、指の準備を 考えなければいけませんし、パッと対応できるようにしなければいけませんから、結構大変。でもここまでできるようになると、本当に弾けるようになっています。迷わない 指対応ができれば弾けるようになります。

「部分練習」は、言葉の通り、そこの「部分」だけを取り出しての練習です。楽譜の中に( )で書き記してあれば、部分練習が 必要なことを表しています。ダメなところと上手なところが同じ練習回数では、いつまでも溝が埋まりません。ダメなところを上手にしていかなければ、曲の流れが悪いですし、 効率よく上達していきません。通しの練習ばかりやってしまいがちですが、部分練習はかなり重要です。適度に部分練習を取り入れて、全てを上手に弾けるようにしていきましょう。

実は生徒さんには、私の方から 「この曲はどうかな?」と、練習に入ってもらっている曲があります。普段、私の方からテキスト以外の曲をオススメすることはあまりありません。 弾きたい曲の相談には乗りますが、基本的には生徒さんの希望の曲に沿ったレッスンをしたいので、こちらからオススメすることはないのですが、生徒 さんの演奏には表現力が備わっていることと、そんな生徒さんだからこそ「弾いてもらいたい」と考える曲があったので提案させてもらいました。 難しい曲ではありますが、弾けないことはないだろう・・・と思われる曲で、加線の音がたくさん出てきて、オクターブ記号も出てくるような、使う鍵盤の 範囲が広い曲です。音部記号(ト音記号・ヘ音記号)がコロコロと入れ替わるような曲。まぁ、楽譜を見ることが面倒臭い曲です。カッコ良い曲なんですけどね。 大体、カッコ良い曲って面倒な曲が多いのよ笑。生徒さんに楽譜を見てもらうと「え〜できるかどうかわかんない・・・。無理かもしれない。無理だったらやめても いい?」と、あまり気が乗らない感じでした。「無理なら構わないよ」と言って1週間後。1ページをスルスルと弾いてくれていました。まず、ここで驚き! 気が乗らない感じの割に、間違いなく弾いてくれていたからです。もっと適当に弾いてくるかな・・・と内心思っていたので(失礼な先生よね・・・)

思いのほか良い感じにレッスンが進んだので「せっかくだから新しい箇所も弾いてみる?」と、次のページを初見で弾いてもらうことに。ややこしい楽譜なので、 1回づつ片手で音を取ってもらい、「じゃ、両手でゆっくり弾いてみて」と、促したところ、何やかんやと両手で弾くではありませんか!?ここで2度目の驚きです。 加線の音がたくさん出てくるような曲を、ゆっくりであっても両手で弾くことができる力は、結構な読譜力がついている証拠です。ピアノ曲は、練習をすれば上手には なっていくのですが、最初に曲を弾く時の読譜力は、音がパッとわかっていないと、もたもたしてしまいます。音がパッとわかる・わからない は、曲の仕上がりにおいて、 実はかなり大きな差となって表れます。こんなにも読譜力が備わっていることに改めて驚いたレッスンとなりました。

レッスンの終わりには「この曲の練習、 楽しみにしてる。早く全部弾いてみたい」と語っていた生徒さん。何か心境の変化でもあったのかな?この曲のクライマックスの練習はまだまだこれから。焦ることなく 丁寧な練習を心がけて欲しいと思います。

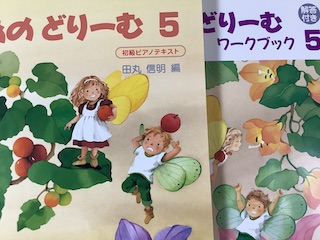

小さな年齢の、ピアノ初心者の生徒さんの多くが使用している「ぴあのどりーむ」こちらのテキストは幼児用から始まって、現在8巻まで出版されて

います。教室で使用するのは概ね6巻まで。7、8巻分の内容は、がっつりとした表現力を養う別のテキストで学習するようにしていますし、そこまでの

内容を望んでいない生徒さんには、楽しみながら進んでいく別の選択もあります。今回、どりーむ5のテキストに進むことになった生徒さん。

5、6のテキストが終了すれば、表現力の学習に進むことになるわけですが、6が終了したからと言って、いきなり表現力が養えるわけではありません。

そこで教室では、5、6のテキストを進めながら、「表現をする」ことの下準備に入っていきます。そもそも「表現をする」ってどう言うこと?何をすれば

良いの?

小さな年齢の、ピアノ初心者の生徒さんの多くが使用している「ぴあのどりーむ」こちらのテキストは幼児用から始まって、現在8巻まで出版されて

います。教室で使用するのは概ね6巻まで。7、8巻分の内容は、がっつりとした表現力を養う別のテキストで学習するようにしていますし、そこまでの

内容を望んでいない生徒さんには、楽しみながら進んでいく別の選択もあります。今回、どりーむ5のテキストに進むことになった生徒さん。

5、6のテキストが終了すれば、表現力の学習に進むことになるわけですが、6が終了したからと言って、いきなり表現力が養えるわけではありません。

そこで教室では、5、6のテキストを進めながら、「表現をする」ことの下準備に入っていきます。そもそも「表現をする」ってどう言うこと?何をすれば

良いの?「表現をする」と言うことは一言で言えば、その曲らしく、その曲に合った音を出すと言うこと。簡単な表現で言えば、悲しい曲なのか、 楽しい曲なのか、それとも優しい感じの曲なのか・・・・?優しい感じの曲を元気いっぱいな音で弾いていたら、ちょっと違いますよね?お子さんたちが 使用しているテキストには曲名がついている曲ばかりですから、まずは、その曲名から様々なことを想像したり、どんな音が合っているのかを考えたり して欲しいのです。表現の第一歩は、演奏する曲のことを考えること。人生をそんなに長く生きてきていないお子さんたちには、難しいことかもしれません。 お父さんやお母さんが一緒になって、曲名から考えられる内容や事柄をお話ししてみると良いと思います。正解・不正解 ではありません。曲のことを 考えることが大事です。

音楽は、間違いなく正しく弾くことだけが上手ではありません。もちろん、正しく弾くことは最低限の条件にはなりますが、 間違いなく正しく弾いているつまらない演奏よりも、少々間違えたって(いや、間違えて欲しくないけれど)音や音楽に気持ちが込められている演奏の方が、聴いている 人の心に刺さります。聴いている人の心に刺さる演奏が、表現力のある演奏です。まずは曲について考えること、どんなふうに弾いたら良いかを考え、考えた音を 出すためにはどのように弾くのか、弾き方を学習していくことで様々な音を出せるようにしていきます。最終的には、弾き方・手の持っていき方・腕の使い方を 学習していくのですが、それはまだまだ先の話。まずは、曲のことを考える演奏をしていきましょう。生徒さんには、曲名からいろいろと考えてみてね・・・と、 お話をしています。さぁ、生徒さんの表現学習が始まります。