講師から

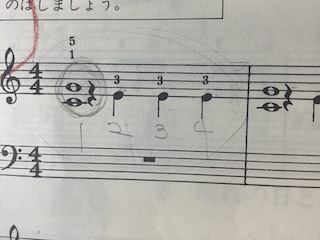

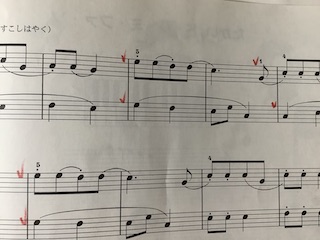

パッと楽譜を見た感じで、??と思うような弾き方が時々出てきます。写真の楽譜もそうですし、手の交差曲もそう。ピアノが弾ける人ならば、考え込まなくても

弾ける楽譜でも、その弾き方を初めて目にする生徒さんにしてみれば、何がどうなっているのか、パッと見た感じではわからないようなものがあります。そう言う曲が

宿題になる時には、レッスンでは予習をするようにしています。が、私は弾き方を最初に教えることはしていません。まずは、生徒さんに考えてもらうようにしています。

パッと楽譜を見た感じで、??と思うような弾き方が時々出てきます。写真の楽譜もそうですし、手の交差曲もそう。ピアノが弾ける人ならば、考え込まなくても

弾ける楽譜でも、その弾き方を初めて目にする生徒さんにしてみれば、何がどうなっているのか、パッと見た感じではわからないようなものがあります。そう言う曲が

宿題になる時には、レッスンでは予習をするようにしています。が、私は弾き方を最初に教えることはしていません。まずは、生徒さんに考えてもらうようにしています。

「次の曲はどんなふうに弾けば良いと思う?考えてみて」と、必ず声を掛けるようにしています。生徒さんの方から正解の弾き方が出て来ればそれで良いですし、 悩んだり迷ったりしている場合には、考え方のヒントをお話しするようにしています。わからないからって、すぐすぐ正解を教えるわけではありません。それは、私が 意地悪だから?まぁ、それもあると思いますが(否定はしません)考えて欲しいのです。考えた結果、間違っていてもいいのです。考えることが大事だと思っています。 ただ中には「お母さんに聞くから」「お母さんに教えてもらう」と言って、最初から考えることをしない生徒さんもいらっしゃいます。その生徒さんのお母様は、ピアノを 弾かれるお母様。当然、弾き方がわかると思います。きっと、お母さんに弾き方を聞くと、パッと教えてくれるのだと思います。いやいや、それで本当にいいの?私だって、 最初から正しい弾き方を弾いてあげて「次はこうやって弾いてきてね」と伝えた方が楽。楽だしさっさと次に進めます。でもそれでは、言われたからそう弾いているだけに 過ぎません。考え方がわかっていないと、次もまた誰かに教えてもらわなければ弾くことができません。自分で弾き方を導き出す力が大切だと思いませんか?

今は、保護者の方にピアノを弾かれる方が多いので、お子様のピアノの内容程度でしたら簡単に教えることができると思います。もちろん、自宅練習でお子様に教えて いただくことは良いのですが、やたらと?答えを先行して教えることだけはやめて欲しいのです。考えさせるように導いて欲しいと思います。そして、これも最初から お伝えしていますが、お子様の練習曲のお手本を弾かないこと。時々生徒さんが「お母さんはもっと上手に弾く」「お父さんもこの曲弾けるよ」と、何気にポロッと お話ししてくれます。それって、弾いているってことですよね・・・。音読み学習している段階で模範演奏をしてしまうと、お子さんは音の響きで曲を仕上げている 可能性があります。音読みができている生徒さんでも、最終的に楽譜を見ないで鍵盤ばかり見て弾いている場合は、鍵盤の位置や音の響きを頼りに弾いている可能性が あります。それくらい、お子さまの耳は良いのです。考えさせて楽譜を見て、弾かせるようにしましょう。考えることは、ピアノだけではなく何事にも共通する内容だと 思います。考えることをやめないで。

最近は、ほぼ毎日のように「がんばったBOX」が開いています。 50曲チャレンジカードがいっぱいなった時も開けることができますが、テキストが終了したタイミングでも開けることができます。中級・上級テキストを学習 している生徒さんたちは、チャレンジカードがいっぱいになることは難しい場合もありますが、テキスト終了は、続けていれば終了するタイミングが必ずやって きます。それまで根気よく続けてもらえれば・・・と思います。

ピアノの練習は、1週間に一度、まとまった時間を練習するのではなく、少しの時間で良いので、毎日練習を続けた 方がピアノは上達します。そして更に上達を望むならば、ピアノレッスンが終わってからすぐに、復習練習をすると良いと言われています。心情的には、ピアノレッスンの 日は、レッスンが終わったらゆっくりのんびりになってしまうのですが、実は、レッスン終了後の自宅練習が上達のカギ。レッスンの内容が頭の中に残っている間の 練習が良いようです。まぁ、その辺りのことは、生徒さんお一人お一人の時間的なこともありますから無理にとは言いませんが、毎日のスケジュールに、ピアノ練習を 取り入れて進めてもらえると嬉しいです。継続をしているからこその上達ですから、今年も残り4ヶ月、一緒にがんばっていきましょう。

新しい曲の練習の進め方は、ピアノ学習の最初では、音読み→片手練習→両手練習 が大まかな流れになります。楽譜を見て、音がさっさと出てくるように

なってくれば音読みをわざわざしなくても構いません。学習が進んで音読みだけの時間を取らなくても弾けてくるようになってくると、音読み=ピアノ弾き に

なっています。音を読みながらピアノで弾けるようになってきます。

新しい曲の練習の進め方は、ピアノ学習の最初では、音読み→片手練習→両手練習 が大まかな流れになります。楽譜を見て、音がさっさと出てくるように

なってくれば音読みをわざわざしなくても構いません。学習が進んで音読みだけの時間を取らなくても弾けてくるようになってくると、音読み=ピアノ弾き に

なっています。音を読みながらピアノで弾けるようになってきます。ここから先は生徒さんの上達度合いによって、片手の練習が必要なのか、音読みをしながら 両手で弾けるのか、に分かれてきます。大まかにはブルグミュラー程度の学習をしている生徒さんでしたら、最初から両手で弾いていっても問題ないのかなと思います。 私もそうですが、新しい曲の練習は、基本的には両手での練習から始めます。でも、中には弾きにくいリズムなどの箇所も出てきますから、その場合には片手でおさらいを したり、大きな声で1と2と3と・・・と数えながらの練習もします。弾けているか・弾けていないか は、弾いている本人が1番わかっています。曲は早く仕上げることが 目標ではないはず。正しく美しく仕上げることが最終目標だと思いますから、練習には丁寧さが必要です。急ぎたい気持ちもわかるのですが、つっかかり弾きばかりが続いて いるような状態では、いつまでも曲は仕上がりません。

「左手に動きが出てきて、スラスラと弾けません」と、大人の生徒さん。生徒さんの練習曲を見ると、 左手に付点の音符や8分音符がたくさんあります。右手が伴奏形になっている曲です。付点の音符ってただでさえ弾きにくいのに、それが左手に出てくると余計に弾きにくい です。左手で弾きなきゃ・・・なのに、右手が反応したりして。それも練習している間に慣れてくるのですが、その慣れるまでの練習でイライラしちゃったり・・・。そんな時は、 1小節づつ進めてみましょう。生徒さんは、片手では難なく弾けています。あとは両手でスルスル弾けるようにしたいのですが、どうもつっかかりが多いのです。そのまま弾き進めても 何の曲を弾いているのかわかりませんから、まずは、1小節だけの両手練習です。1回弾けたからと言って先には進みません。続けて5回ほど弾けるようになるまで、ひたすら1小節練習を します。それが終われば、また次の1小節練習。こうやって、徹底的に1小節練習をしていきましょう。

毎回の曲で1小節練習をするのではなく、なかなかスルスルと弾けない曲、 弾きにくいと感じている曲や部分など、1小節練習を取り入れると良いです。弾けるところは放っておいても弾けるのですから、弾けないところだけを取り出して丁寧な練習を していきましょう。丁寧さを怠ると雑な仕上がりになってしまい、曲は美しくありません。正しくて美しい曲に仕上げていきましょう。

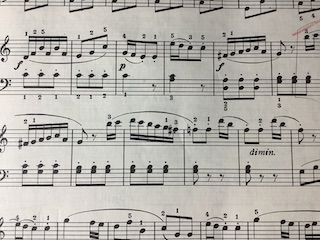

音符には、それぞれ長さが決まっているので、決まった長さ分を伸ばして演奏します。基本的には、同じ1曲の曲の中では、同じ音符は同じように

聴こえるように演奏します。例えば、この楽譜は4分音符があって休符、4分音符があって休符・・・が左手に続いていますが、この時の4分音符は、

どこを弾いていても同じように聴こえなければなりません。ある時は短め、ある時はちょっと長い、なんてことになっていないでしょうか?

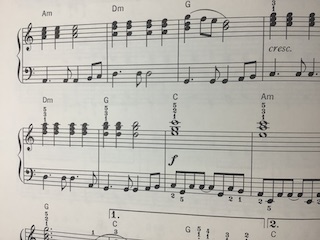

音符には、それぞれ長さが決まっているので、決まった長さ分を伸ばして演奏します。基本的には、同じ1曲の曲の中では、同じ音符は同じように

聴こえるように演奏します。例えば、この楽譜は4分音符があって休符、4分音符があって休符・・・が左手に続いていますが、この時の4分音符は、

どこを弾いていても同じように聴こえなければなりません。ある時は短め、ある時はちょっと長い、なんてことになっていないでしょうか?

この練習曲自体が難しい曲ですから、かなり高度なレッスンになるのですが、左手は4分音符でも、右手が4分音符のスタッカートになっていると、 右手のスタッカートにつられて左手も短くなってしまうことが多いです。ついつい右手と一緒に鍵盤から指を離しちゃう。また、右手が8分音符で忙しくして いると、左手が長めに押さえたままになってしまう。これってついついやってしまうこと。でもそれを聴いていると、左手の音の長さがバラバラです。同じ 4分音符なのに!生徒さんにそれらを指摘すると「ホントですね・・・」と、やっと気づくくらいの難しさ。4分音符の弾き方については、簡単な曲を練習して いる小さな生徒さんでも注意してほしいことで、「いち、にい、さん、しい」と数えながら弾いてもらっていますが「いち」の「ち」を言っている時に鍵盤から 指を離していると、1拍伸ばしたことになりません。次に続けて音を弾く場合には1拍分伸ばして弾けますが、今回の曲のように次に休符が入る場合は、どうしても 短めになることが多いです。どうして?

4分音符を弾いているから4分音符のことだけを考えてしまいがちですが、意識を次の休符に持っていくように してみましょう。休符=お休み ですから、お休みになった時に鍵盤から手を離すように意識をすると良いと思います。4分音符の長さが足らない、もしくは長く なってしまうのは、お休みで鍵盤から指を離していないから。お休み=鍵盤から指を離す これが徹底されると、どの部分を聴いていても同じ長さに聴こえてくる ようになります。音の長さが揃います。音の長さを揃えることは、意外にとても重要です。

写真の曲は、大人の生徒さんが練習をされている「ソナチネ」の テキストの曲です。「ソナチネ」のテキスト曲は古典音楽になりますから、楽譜に忠実にきちんと弾くことが大事。メトロノームにきちんと合わせて弾く音楽です。 これがショパンになると、メトロノームには合わない・・・というか、合わせない。ショパンは「ゆらぎの音楽」ですから。ですが、それはテキトーにゆらしているわけ ではありません。その辺りの話はまた別の機会に。「どう聴こえているか?」を意識して演奏をしていくと、音符の長さも揃っていくもの。自分の音、よく聴いてみましょう。

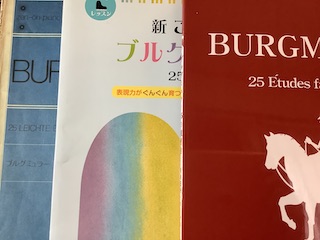

初級レベルの学習を終えられる生徒さんがいらっしゃいます。私の教室では、初級レベルが終了すると、その先の教材は生徒さんに選択してもらうように

しています。昔は(私が学習していた頃は)バイエル→ブルグミュラー→ソナチネ→ソナタ と言うピアノ学習の王道的な進み方があって、ブルグミュラーを

やりながらバッハなどのバロック音楽の学習や、そのほかツェルニーなどのテクニック教材などを学習していました。1度のレッスンでは、3〜4冊のテキストの

レッスンでした。よくやっていたものだと思います。今は、なかなかそこまでの練習は難しいです。生徒さん皆さん、お忙しいので・・・。

初級レベルの学習を終えられる生徒さんがいらっしゃいます。私の教室では、初級レベルが終了すると、その先の教材は生徒さんに選択してもらうように

しています。昔は(私が学習していた頃は)バイエル→ブルグミュラー→ソナチネ→ソナタ と言うピアノ学習の王道的な進み方があって、ブルグミュラーを

やりながらバッハなどのバロック音楽の学習や、そのほかツェルニーなどのテクニック教材などを学習していました。1度のレッスンでは、3〜4冊のテキストの

レッスンでした。よくやっていたものだと思います。今は、なかなかそこまでの練習は難しいです。生徒さん皆さん、お忙しいので・・・。今回、 初級レベルを終了してから先の教材について、生徒さんに伺ったところ、ブルグミュラーを選択されました。初級レベル=基礎 の位置付けとしていますから、 初級が終わればポピュラー系の曲や自分が弾きたい曲のレッスンへ進むことができます。もちろん、自分の演奏レベルとかけ離れた曲を弾くことは難しいので、 演奏レベルに合った楽譜を探す必要があります。また、ブルグミュラーを軸にして、ポピュラーを弾いたり、他の作曲家の作品を弾いたりすることもできます。 初級が終了すれば、かなり自由なレッスン選択となりますので、ぜひぜひ、ここまで進んでもらえるとピアノの楽しさが味わえるのでは?と思います。

最近は教材も幅広く出版されていて、生徒さんが選択をされた「ブルグミュラー25の練習曲」も、様々な出版社のものがあります。昔は(何だか私、すご〜く 歳を取っているみたいですが)1番左端に移っている青色の楽譜しかなかったのですが、今は、この写真の他にもたくさん出版されています。楽譜が違えば、 スラーの付け方などが微妙に違っていますが、音などは一緒ですから、どれを使っていただいても構いません。小学生の生徒さんでも見やすいように、音符が 少し大きく書かれたものや、曲のイメージがしやすいように解説が詳しく書いてあるもの、最近ではページをめくらなくても良いように工夫された楽譜もあります。

どの楽譜を選択するのかは、生徒さんと実際に楽譜を見ながら決めていきます。ブルグミュラーの学習は、ピアノの表現力を養う位置づけです。楽譜を 正しく見ることができる前提ですから、音ミスやリズム間違いは基本的にはしてはいけません。音を作っていく学習に入ります。さぁ、どの楽譜にしましょうか? 厳しくもあり楽しくもあるピアノレッスンの始まりです。

ピアノを学習している人だけではなく、音楽を学んでいる人には必須のメトロノーム。ピアノの習いはじめでは使用することがありませんが、続けて

いくのならば必要になってきます。教室では、主に8分音符の練習に入る頃に、メトロノームのご用意をお願いしています。生徒さんへは、個別にお話を

させていただいています。

ピアノを学習している人だけではなく、音楽を学んでいる人には必須のメトロノーム。ピアノの習いはじめでは使用することがありませんが、続けて

いくのならば必要になってきます。教室では、主に8分音符の練習に入る頃に、メトロノームのご用意をお願いしています。生徒さんへは、個別にお話を

させていただいています。今回、オレンジ色のバーナムテクニック教材へ進むことになった生徒さん。オレンジバーナムは、8分音符が出てくるように なります。これを何小節分も続けて弾くようになっていくのですが、2つで1拍の8分音符は速い音符です。同じ速さで音の粒も揃えて弾き続けることは、かなり難しい 技になっていきます。そんな時に活躍してくれるのがメトロノーム。メトロノームのご用意のお願いをしています。他には、8分音符を弾いていなくても、ステップなどの 発表会へ参加をする生徒さんにも、メトロノームに合わせる練習が必要になってきます。レッスンの時は自分で数えながら声に出して演奏をしてもらっていますが、舞台の上では声に出して 演奏をするわけではありません。曲の最初から最後までを一定の速さで演奏するためには、メトロノームで矯正しておく必要があります。その時の生徒さんの状況によって、 メトロノームを用意していただく時期がズレてきますが、ピアノ学習においては、メトロノームは必須になります。

メトロノームの種類ですが、写真左側の振り子タイプ、 右側の電子タイプの2種類があります。電子タイプは小さくて持ち運びができますので、音大生や吹奏楽部の生徒さんたちには便利。練習室まで持ち運ぶことができますから。 私が教室の生徒さんたちへオススメしているのは、振り子タイプです。1番はじめに使うメトロノームなので、目で見ても動きがわかるもの、電子音ではないはっきりとした音で 聞こえてくるもの、こう言った理由から振り子タイプをオススメしています。メトロノームに慣れた生徒さんの場合は、電子タイプでもアプリでも良いと思います。もう一つ お伝えしたいことは、電子ピアノのメトロノームについて。電子ピアノにはメトロノームが内蔵されているようですが、様々な生徒さんの話から、自分のピアノの音と電子ピアノの メトロノームの音が、一緒のところから聞こえてきて聞き取りづらい・・・と多くの生徒さんがおっしゃいます。そのことからも、はじめてのメトロノームは、振り子タイプの メトロノームをオススメします。

メトロノームもピアノペダルと一緒で、あまりに遅くに使い始めると、上手に使うことができません。難しい曲を弾くようになってメトロノーム 練習をはじめても、合わない・合わせ方がわからない・・・となってしまい、メトロノーム恐怖症に陥ってしまいます。そもそも合わないのは正しく弾けていないからなのですが、 合わないから合わせない→使わない→いつまでも合わせられない の悪循環。いつまでたってもメトロノームには合わせられない状況が続いてしまいます。簡単な曲から慣れておくことは 重要です。メトロノームとお友達・・・を合言葉に、メトロノーム大好きになってもらいたいです。

生徒さんの演奏を聴いたところ、スタッカートが どよ〜んとしていました。暗いスタッカートのように聴こえます。明るいスタッカートと暗いスタッカートの違いって、音が下に向かっていっているか、 上に向かっていっているか、の違いです。暗いスタッカートは音が重く、明るいスタッカートは音が軽いです。言葉の説明だけでは伝わりにくいのですが、 これは、ほんのちょっとの音の余韻の違い。その違いは、これまたほんのちょっとの指の使い方の違いです。それぞれのスタッカートを聴いてみるとよくわかると 思うのですが、明るいスタッカートを弾きたい時には、指先で音の響きを上の空間に持っていくような弾き方をします。音を上に持っていきたいからと言って、 弾いている手を上の方に持っていくわけではありませんよ。念の為。小学1年生の生徒さんには少し難しい内容のようにも思いますが、だからと言って伝えない ままでは、いつまで経ってもできません。小さな生徒さんでも学習内容が進んでくれば、自分で考えて表現ができるようにしなければなりません。

曲を練習するにあたって、まずはどんな曲に仕上げたいか?これはどの生徒さんにも考えてもらいたいこと。長い曲になってくれば、1 曲の中で様々な場面が あり、嬉しかったり悲しかったりすることもあります。今回の小学生の生徒さんの曲は、まだそこまでの場面展開はありませんから、曲全体としてどんな曲なのかを 考えるようにします。最初に記した通り、マーチですから明るい?楽しい?曲ですよね。じゃぁ、その明るくて楽しい曲になっているかどうか、自分の演奏の 音を聴いて判断しましょう。どよ〜んの音では楽しそうには聴こえません。自分の音をもっともっと聴いて演奏しましょう。音が正しい、リズムが正しいだけの 弾き方ではつまらない音楽になってしまいます。演奏している曲は、その曲に似合った表現になっているか・・・自分の耳で確かめて!

スラーの弾き方と言うのは、ピアノ学習の初めの方で出てくる弾き方です。スラーの中の音は、綺麗につなげて弾きます。綺麗に弾く、という

ことを守るのですが、それと同時に、スラーの中の音楽は1つのまとまりであることを感じなければなりません。別々のまとまりを、更に大きな1つに

まとめることはできません。ですから弾き方としては、スラーが終わった音で優しく音を切って演奏します。

スラーの弾き方と言うのは、ピアノ学習の初めの方で出てくる弾き方です。スラーの中の音は、綺麗につなげて弾きます。綺麗に弾く、という

ことを守るのですが、それと同時に、スラーの中の音楽は1つのまとまりであることを感じなければなりません。別々のまとまりを、更に大きな1つに

まとめることはできません。ですから弾き方としては、スラーが終わった音で優しく音を切って演奏します。「スラーが終わったところで 音を切りますよ」と言うことは、スラーの学習に入ったその時からお伝えしています。スラー学習の最初は、なかなか綺麗につなげて弾くことができない ものですが、スラー弾きをマスターすると、今度はずっとつなげたまま弾いてしまうようになります。曲者スラーです。スラーが一旦終わっているのに、 関係なくずっと音をつなげたまま。これではダメなのです。なぜって、スラーは1つの音楽のまとまりですから、それぞれにまとめてあげないといけません。

ピアノ学習歴3~4年になる生徒さんでもスラーを切ることを忘れてしまっています。「スラーが切れているけど見えなかったの?」「見えなかった」 いやいやいや、見えていないはずないでしょ💢音符と同じ場所に書いてあるので、見えていないはずはないのです。それって、見えていないのではなく、見て いないだけ。気にしていないだけ。音楽を感じていないだけ。また別の生徒さんは、最初の2〜3箇所には私の赤ペンチェックが入っているから気をつけるのですが、 赤ペンチェックが入っていない箇所は、スラーを無視して弾いちゃってます。なんで?私、楽譜の全てに赤ペンチェックを入れていかないわよ💢次の曲の予習 学習をする時に「スラーに気をつけてね〜」と、赤ペンを入れながら注意をしていきますが、曲の最後まで1つ1つチェックは入れません。いちいち入れてもらわないと 弾けません・・・なんておかしいでしょ?赤ペンが入っていなくても、弾けるようにしなきゃです。それが本来の自分で楽譜を見て弾くということ。もっともっと 自分の練習曲として、弾くことに責任を持たなきゃ。

楽譜って、音とリズムだけではありません。ただ正しく間違えずに弾いていれば良いというものでも ありません。もちろん強弱などの音の大きさも関係してきますが、音の動きや音楽を感じましょう。スラーは、文章の句読点と同じ。指で弾いているピアノだから息継ぎが いらないだけで、音楽のまとまりは必要です。自分で楽譜を読み取る力、養っていきましょう。

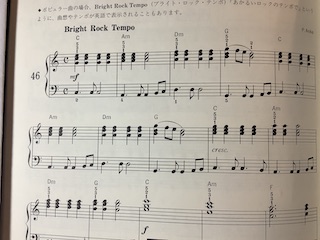

教室には、ポップス曲のレッスンをしている生徒さんもいらっしゃいます。ポップスとは、ポピュラーミュージックのことで、音楽のジャンル的には、

ジャズやロックや何でも入ります。クラシック以外の音楽のこと。ですから、教室のほとんどの生徒さんはクラシック音楽を学習していることになります。

教室には、ポップス曲のレッスンをしている生徒さんもいらっしゃいます。ポップスとは、ポピュラーミュージックのことで、音楽のジャンル的には、

ジャズやロックや何でも入ります。クラシック以外の音楽のこと。ですから、教室のほとんどの生徒さんはクラシック音楽を学習していることになります。

最近、ロック調の曲を練習された生徒さんが続いたことから、ポップス曲を演奏する時のちょっとした心構えをお話ししたいと思います。クラシックと ポップスでは、天と地ほど弾き方が違ってきます。特にロックの音楽は中抜き音楽になっていて、タッカタッカタッカ・・・と言うようなリズムが特徴的です。 リズムを全面に出して、リズムの楽しさや面白さをノリ良く演奏しましょう。クラシックでは、楽譜に忠実に音符の長さは短くても長くてもダメ、作曲家の考えている ことが全て、まぁ、良くも悪くもきっちり演奏が求められます。ポピュラー曲はノリが全て、楽しいことが全てです。もっとわかりやすく言うと、付点の音符の 演奏1つとっても、きっちり長さ分伸ばすのはクラシックで、はじけた感じにちょっとくらい短く弾くのはポピュラー。いつも言っていますが、短く弾くことが目的では なくて、ノリノリで弾いていたら短くなっちゃった・・・の感じです。

ピアノの弾き方についても乱暴な物言いになってしまいますが、ポップスではピアノを叩くように 弾いたり、身体を揺らしたり動かしながら弾いたりします。ジャズピアノの演奏を見ていると、ノリノリで動きのある弾き方をしていませんか?クラシックとは全く違います。 その分、聴く側=聴衆の心構えも違います。クラシックの音楽会では、会話をするなんて言語道断、し〜んと静まり返っていますが、ジャズやロックになると、手拍子があったり ヒュ〜ヒュ〜と言ったような声があったり・・・。根本から違っていますから、演奏する側も違うわけです。

最後に、クラシックの学習をしていると、真面目に弾くことは 得意ですが、ノリ良く弾くことが不得意だったりします。実は私もその通りで、大学を卒業してからポップスピアノを学びましたが、まだまだ。ポップスピアノは適当に弾いているようでも、 計算された適当さがあって、その計算された適当さは、きちんと弾くことができてから習得するものだと思います。ですからクラシックが音楽の基本となっているのも、うなづけるのかな・・・と 思います。何を演奏するにしても、まずはその曲のことを考えてみましょう。その曲に似合った楽しみ方ができると良いと思います。

小学1年生の 生徒さん、催促するだけあって、はじめての音符カード読みで、とても速いタイムを出してくれました。レベル2の音読みも、あと1〜2秒ほど縮まれば 合格のタイムです。音読みがこんなにスルスルできているから、テキストの進みも早いわけです。生徒さんは、導入期のピアノ学習が終了するところ まできています。ここから先は、分割音符である8分音符の学習に進みます。練習曲を弾く時の数え方も、新たな数え方が出てきますし、8分の6拍子など、 8分音符が1拍になる拍子の学習もあります。ややこしい内容が満載ですから、それまでにある程度の音読みを終えておくと更に楽に進むことができます。

自分で楽譜を見てピアノを弾くためには、音読みができることが第一歩。第一弾の音読みが終了したら、第二弾の音読みも用意しています。 第二弾の音読みは、加線の音符の音読みです。加線の音符の読み方を覚えて、ぜひ、第二弾の音読みにも挑戦してほしいです。まだ音読みが終了して いない生徒さんで、音読み学習を続けている生徒さんは、タイムを計っていきたいと思います。声をかけてくださいね。ボ〜ッとしている私に催促を お願いします笑笑。

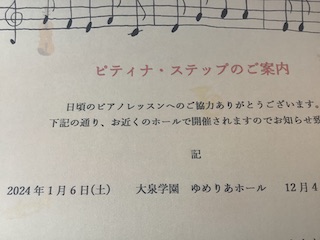

来年、2024年1月6日になりますが、教室から1番近いゆめりあホールでのピティナ・ステップが開催されることになりました。学生の生徒さんたちは、

冬休み中になるかと思います。学校行事にも重なりませんし、教室からは1番近くにあるホールになりますから、参加を考えている生徒さんにとっては、

参加しやすい日程になるかと思います。ご検討ください。

来年、2024年1月6日になりますが、教室から1番近いゆめりあホールでのピティナ・ステップが開催されることになりました。学生の生徒さんたちは、

冬休み中になるかと思います。学校行事にも重なりませんし、教室からは1番近くにあるホールになりますから、参加を考えている生徒さんにとっては、

参加しやすい日程になるかと思います。ご検討ください。ステップに参加をすることが決まったなら、演奏曲の決定をする必要があります。 演奏曲は1曲or2曲のレベル別参加と、曲のレベルに関係なく時間参加の2通りです。時間参加の場合は、演奏曲の時間を計っての参加になりますから、曲数の 制限はありません。私個人としては、レベル別参加をオススメしています。レベルを決めて参加することにより、1つ1つレベルアップができていきますから、 生徒さんのモチベーションアップにも貢献するのではないかと考えるからです。レベル別参加の場合、1曲の演奏でしたら事務局が決めている曲の演奏になります。 2曲での参加の場合は、事務局指定の曲と自由曲になりますが、時間の設定が細かくあります。参加をするにあたって、細かな決まり事がありますので、まずは 参加をする・参加をしない の決定が必要になります。ご家族で話し合って決められたら良いと思います。

ゆめりあホールは、過去の例では、通常1ヶ月前の 締切が4ヶ月前に締切られたこともある、人気のホールとなっております。交通の便が良いことが理由になっているかと思われますので、参加をされたい生徒さんは早めに お知らせください。参加要項のお渡しや演奏曲のお話などさせていただきます。ご検討お願いいたします。

リズムや音の間違いもなく上手に仕上がっていましたが、生徒さんに1つ だけお伝えさせていただいたこと、それは強弱のつけ方です。生徒さんはフォルテとピアノの2種類しか学習していません。要は、強いか弱いか、の 2つだけ。これから先、学習が進むようになると、フォルテが3つついたものやピアノが3つついたもの、少し弱くや少し強くなど、何種類もの音の 大きさが出てくるようになります。自分の指だけで表現するには限界があるので、ピアノについている1番左のペダル(ソフトペダル・シフトペダル)の 助けを借りたり、音色を変えたりなどして対応します。ただそれは、かなり先の学習になってからのこと。今はフォルテとピアノの2種類の記号だけですから、 その違いをはっきりとつけて演奏をしてほしいのです。

生徒さんの演奏する姿を見ていて、強弱を意識していることはわかるのですが、音の 大きさ的にはあまり違いがわからない感じ?小さくなったのかなぁ?そんな感じの演奏でした。相手に何かを伝えたいと思ったなら、それが相手に伝わらなきゃ 意味がありません。私は生徒さんに話す時の例えとして「お腹が痛い」の例を出してお話させてもらっているのですが、笑いながら「お腹が痛いんだよね〜」と 言われても、痛いようには見えません。本当に薬が必要だったり休養が必要な場合には、それでは伝わりません。それと同じこと。強い・弱い は、はっきり つけてこそ効果を発揮します。まぁ、今の段階では、大げさにつけてちょうど良いと思います。習いたての最初の間は、意識をすることが大切ですから、聴いている人に 伝わる弾き方をしていくようにしましょう。

楽譜の中の様々な記号を意識することは、演奏する上でとても大切です。楽譜の中にしか演奏の答えは書かれて いませんから、それらを守って演奏します。ここで重要なのは聴いている人の耳に、どう聴こえているかと言うこと。自分では強く・弱く やったつもりでも、聴いている 人に伝わっていないのであれば、やっていることになりません。聴き手のことを考えた演奏・相手に伝わる演奏ができるといいと思います。

ピアノで言う「歌う」とは、 一本調子でなく抑揚をつけると言うこと。何小節もの間ピアノ(弱く弾く)だからと言って、全く同じ大きさの音で弾くと言うことはしません。一音一音細かに 大きさを変えるまでしなくても、ピアノの中にも少し大きく弾く音、小さく弾く音の違いがあるはず。それはフォルテ(強く弾く)でも同じこと。全てが一本調子の 大きな音ではないはず。少しの違いをつけて演奏すること=抑揚をつけることになります。これが歌うと言うこと。あとは曲にもよりますが、ちょっとしたテンポ(速さ)の 違いを取り入れること。ゆれる弾き方を取り入れたり、だんだんゆっくりしたり・・・など、これは少し高度な演奏になるでしょうか。表現力を学ぶ段階に入ったら、少しづつ 学んでいきたいと思います。拍子を感じて弾くことも歌うことにつながっていきます。本当に様々な内容が合わさって「歌う」演奏が出来上がっていきます。

10月の ピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん、皆さんがよく知ったジブリの曲を演奏されます。小学校低学年の生徒さんですが、やはり「歌う」演奏に向けてレッスン中です。 ジブリの曲のような歌詞がついている曲ならば、一度、その歌詞を歌ってみるとピアノの弾き方がわかってくると思います。歌い始めの歌詞、どんな気持ちで歌い始める? 穏やかに始まる曲ですから、歌い方も穏やかなはず。それをそのままピアノで弾き始めたら良いです。歌詞がない曲の演奏の場合は、ドレミではじめのメロディーを歌って みると良いでしょう。ピアノで歌うことは、声に出して歌うことと一緒。声に出す代わりに指で鍵盤を弾くだけ。まぁ、言うのは簡単ですよね・・・。「歌って歌って〜」って 言うのは簡単なんですよ。私、言うだけの人、生徒さん、頑張る人、の構図が出来上がっていますが・・・・。曲の弾き始めのところに「うたうように」と、書いてくださっているお母様。この最初の2音の弾き方で、 歌っているのか・歌っていないのか がわかります。重要な弾き始め。ぜひぜひマスターしてほしいと思います。

「歌い方」について書いてきましたが、これらは全て、まず 楽譜通りに弾くことができてからになります。適当に速く弾いたり遅く弾いたりしているわけではありませんし、抑揚のつけ方も好き勝手に大きくしたり小さくしたりしている わけではありません。歌う=表現力 ですから、まずは音ミスやリズムミスをなくして、正しく弾けるようにしていきましょう。そして、「歌う」弾き方をマスターしていきましょう。

来年1月の大泉学園ゆめりあホールでのステップに、参加を表明してくれた小学1年生の生徒さん。生徒さんは、今年の2月にピアノ学習を始めたばかり。

ピティナ・ステップも当然はじめて。そんなはじめての生徒さんの選曲は、大きく分けて2通りの考え方があります。その2通りの考え方とは?

来年1月の大泉学園ゆめりあホールでのステップに、参加を表明してくれた小学1年生の生徒さん。生徒さんは、今年の2月にピアノ学習を始めたばかり。

ピティナ・ステップも当然はじめて。そんなはじめての生徒さんの選曲は、大きく分けて2通りの考え方があります。その2通りの考え方とは?① せっかくの発表の場だから、ちょっと背伸びをして少し難しい曲を演奏する ② はじめての舞台であることを考えて、現在の実力が発揮できる曲にする 要は、難しい曲にするか、今のレッスン程度にするか、のどちらかです。どちらを選択しても正解の答えだと思います。講師としては、日頃のピアノレッスンの 状況や練習状態、保護者の関わり方などを考慮して、演奏曲の提示をします。もちろん、生徒さんの意見や保護者の意見も取り入れますが、何度も参加経験がある 生徒さんでしたら、当日の様子も緊張度合いも経験済みですが、はじめての生徒さんの場合は、生徒さんもはじめてですが保護者もはじめて。右も左もわからない 状況の中、生徒さんも保護者も緊張しています。そんな中でのホールでの演奏です。何回もホールでの演奏をしていたって緊張するけれどね・・・。私としては、②の 選択が無難であると考えていますがどうでしょうか?はじめてのステップだから、楽しかった・また出たい・・・と言う感想で終了させてあげたい。練習をして 上手に弾けた成功体験を積んでもらいたいと思っています。

②を選択したからと言って、簡単な練習にはなりません。私の考えとしては、舞台で演奏をするので あれば、人に聴いていただく演奏をしてもらいたいと思っています。日頃のレッスンでは追求しないような細かなことを表現してもらうことになります。楽譜通り、 音ミス・リズムミスなく弾けていればOKなんて演奏はNGです。申し訳ありませんが、小姑のようなレッスンが待っていますよ笑。それは小さな生徒さんでもです。 高い完成度の演奏を目指していますから、そのつもりで〜怖。舞台演奏は他の人に聴いていただく場ですから、一生懸命に練習をして、聴いていただける演奏に していきましょう。下手には弾かせませんよ!

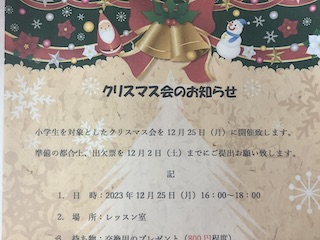

毎年、小学生の生徒さんを対象にしたクリスマス会を開催しています。いつもの教室でこじんまりとワイワイ・ガヤガヤ楽しむ会です。

しかし、ピアノ教室のクリスマス会ですから、ピアノ曲の演奏が必須。一人2曲の演奏ですが、演奏曲はなんでも良いことにしています。

いつものテキストからその時に練習している曲でも良いですし、自分の弾きたい曲でも良いです。ただし、練習をして曲がきちんと仕上がった

形で演奏するようにしましょう。もちろん普段のレッスンで、クリスマス曲のレッスンもいたします。

毎年、小学生の生徒さんを対象にしたクリスマス会を開催しています。いつもの教室でこじんまりとワイワイ・ガヤガヤ楽しむ会です。

しかし、ピアノ教室のクリスマス会ですから、ピアノ曲の演奏が必須。一人2曲の演奏ですが、演奏曲はなんでも良いことにしています。

いつものテキストからその時に練習している曲でも良いですし、自分の弾きたい曲でも良いです。ただし、練習をして曲がきちんと仕上がった

形で演奏するようにしましょう。もちろん普段のレッスンで、クリスマス曲のレッスンもいたします。クリスマス会の日時については、 毎年、練馬区の小学校の12月の学校最終日としています。練馬区は、毎年12月25日が終業日となっていますので、土・日に重なってしまった場合は 早まりますが、今年は12月25日月曜日の開催です。そして、今年は昨年までと1点、違う点があります。会費の件ですが、これまでお一人500円の 会費をいただいていましたが、今年からお一人1000円の会費とさせていただくことにしました。私の方でも、ゲームを行うときのプレゼントとして ささやかな景品を用意しているのですが、年々厳しくなっております。10年以上前から変わらず500円で行ってきましたが、今年から1000円に 変更させていただきます。ご了承くださいませ。

小学生の生徒さんへは、クリスマス会のご案内をレッスン時にお渡しさせていただきます。 クリスマス会は、出席する・出席しない に関わらず、レッスン1回分の扱いとしています。準備の都合上、出欠票の締切を設定しておりますので、 締切日までの提出をお願いいたします。その他ご不明な点があるようでしたら、お尋ねくださいませ。ピアノ演奏はしていただきますが、小学生の 生徒さん限定の楽しい会です。1年の終わりに、一緒に楽しみましょう!

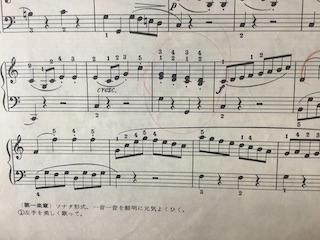

大人生徒さんとのソナチネアルバムのレッスン。ソナチネとは、ソナタの小さい版。じゃ、ソナタって何よ?ソナタとは、楽曲の形式のことで、提示部、展開部、再現部の

3つの柱で曲が書かれたものです。曲によっては、これに序奏やコーダーがあるものもあります。ソナチネも形式はソナタ形式で書かれているのですが、ソナタの

曲と比べると、1つ1つの柱の作りが小さくなっていて、基本的には曲も短いです。(それでも2~3ページあるものもあります)まぁ、クラシックピアノの基礎の学習には

欠かせない曲集が「ソナチネアルバム」になります。

大人生徒さんとのソナチネアルバムのレッスン。ソナチネとは、ソナタの小さい版。じゃ、ソナタって何よ?ソナタとは、楽曲の形式のことで、提示部、展開部、再現部の

3つの柱で曲が書かれたものです。曲によっては、これに序奏やコーダーがあるものもあります。ソナチネも形式はソナタ形式で書かれているのですが、ソナタの

曲と比べると、1つ1つの柱の作りが小さくなっていて、基本的には曲も短いです。(それでも2~3ページあるものもあります)まぁ、クラシックピアノの基礎の学習には

欠かせない曲集が「ソナチネアルバム」になります。そのソナチネの曲でのレッスン、左手8分音符のスタッカートですが、音の大きさはフォルテなので左手の音も 大きく弾きたい・・・気持ちはわかるのですが、それ、やっちゃダメ。生徒さんは、この左手8分音符を張り切って弾いているようにも見えます。何故って、指を 上から落として弾いちゃっているから。ピアノの鍵盤は、弾き方一つで音が変わっていきます。上から落として弾くと、大きくて鋭い音が出ます。鍵盤の近くで弾くと、同じ スタッカートでも優しい感じの音になります。もちろん、少し上から指を落として弾く場合もあります。が、この曲の雰囲気から考えると、それはない!生徒さんもおっしゃって いましたが、この曲は可愛らしい曲。左手スタッカートの伴奏の中で、右手が浮き出てこないとダメです。右手の旋律が消えるような左手伴奏はNGです。指の持っていき方を 変えれば音が変わってくるので綺麗な曲になるのですが、ここで気がついて欲しいのは、自分がどんな音を出しているか?ということ。張り切った左手のスタッカートだと、 音が跳ねすぎちゃって響きが残りません。もっと音の余韻を感じられるような響きを求めると、弾き方も変わってくると思います。

生徒さんにも「自分の音の余韻を 感じられるように」と、声をかけさせていただいたところ、生徒さんの音が変わりました。大人生徒さんのレッスンは、伝えたことをパッと再現してくださるので、即座に 音の変化が感じられます。「この曲は好きです」と、おっしゃっていましたが、好きな曲だけあって十分な仕上がりで終えることができました。曲の好き・嫌いも、曲の 仕上がりに関係してくると思います。自分の好きな曲ばかりを選択して練習するのももちろん良いのですが、難しい曲を弾きたい・クラシックピアノを極めたい、と考えるの であれば、好き嫌いをしている場合ではありません。これは考え方の違いであって、どちらの考え方が良い・悪い ではないので、自分が求める方向で進んでいけばよいと 思います。どちらにしても、その曲に合った弾き方や自分の音をよく聴くことをやっていきましょう。音楽を感じれば弾き方も変わっていくはず。もっと意識してみて。

スラー弾きをマスターして、ピアノの曲らしくなった練習曲を練習中の 生徒さんでも、スラーを意識していない弾き方をしています。スラーに気がついているけれど、ついうっかり忘れちゃった・・・なら良い方で、全くスラーが書いて いないんじゃないか、と思うくらい無視して弾いている生徒さんも。それって、音楽を感じていないでしょ💢何でも良いと思ってる💢大体、ピアノを上手に弾こうと 思ってる💢・・・って、キツく言っていないつもりですが、本当はいろいろ言いたい笑。楽譜を見て弾いて、音楽を感じ取ってもらいたいです。スラーを含めての、 楽譜通りにまずは弾くようにしましょう。これは、楽譜を正しく見る力があるかどうかの見極めにもなります。演奏に必要な情報は、全て楽譜の中です。その楽譜を 正しく見る力、養いたいです。音とリズムだけではありませんよ。

スラーを含めて正しく弾けるようになったら、その他の記号のことも考えて弾くように しましょう。特に気をつけたいのは強弱記号。強弱のない「のっぺらぼうお化け」の弾き方になっていませんか?だんだん強く、だんだん弱くの記号も見落としがちです。 楽譜って気をつけるべきことがたくさんあります。でもたくさんの気をつけるべきことがあるからこそ、素敵な曲に仕上がっていきます。まずは曲者スラーに気をつけて みて!

ピアノというお稽古事は、孤独であると思います。例えば他の楽器、バイオリンやフルートなどは、練習はもちろん一人ですが、必ず

ピアノ伴奏の人との演奏になります。それに比べてピアノは、練習も一人、演奏も一人。ちょっと寂しかったりします。

ある生徒さんは、ピアノの練習は一人だから楽しくない!と言っています。まだ小学校低学年の小さな生徒さん。一人でピアノに向かって 練習をしているとのことでした。これってやっぱり寂しいと思います。未就学の頃からピアノのレッスンをしていると、低学年であっても、 音符も読めるようになっているし、保護者が横についていなくても一人で練習ができる状態にまでなっています。言葉が悪いですが、放って おいても練習ができていきます。できる・できない で言えば、できる状態なんですが、一人で黙々と練習をするピアノって、小学生の生徒さん には辛いかな・・・と思います。だから私は、15分の寄り添い練習をお願いしています。孤独な寂しい練習を少しでも和らげて欲しいからです。

「うちの子は、一人でも練習ができます」そんなふうにおっしゃる保護者の方もいらっしゃいます。高学年になってくると一人でも練習は可能ですが、 でもそれは物理的な話。お子さんは、弾いているピアノの音を聴いてもらいたいし、 何らかの声かけもしてもらいたい。保護者に習いたいわけではなく、叱られたいわけでもなく、寄り添ってもらいたいのです。「上手になってるね」って言う 何気ない言葉かけが欲しいのです。孤独に頑張るピアノの練習だからこそ寄り添ってもらいたい。一人では練習ができないと思っているから、寄り添い練習を お願いしているわけではありません。

これまでにたくさんの生徒さんを見てきた中で感じることは、寄り添い練習ができている生徒さんとそうでない生徒さんでは、 ピアノの上達にもかなりの開きが出てくるということ。百歩譲って、上達はゆっくりで良い・・・の場合でも、一人で寂しい・つまらない練習を続けた先には、 楽しくないピアノの印象が残ります。せっかく習ったピアノなのに、ピアノ嫌いになってしまっては習わない方が良かったかも?それだけは避けたいです。 いつかピアノを辞める時が来た時に「ピアノ習って良かった」と思える状態で卒業してほしいと思います。孤独でないピアノ練習をやっていきましょうよ!

ある生徒さんは、ピアノの練習は一人だから楽しくない!と言っています。まだ小学校低学年の小さな生徒さん。一人でピアノに向かって 練習をしているとのことでした。これってやっぱり寂しいと思います。未就学の頃からピアノのレッスンをしていると、低学年であっても、 音符も読めるようになっているし、保護者が横についていなくても一人で練習ができる状態にまでなっています。言葉が悪いですが、放って おいても練習ができていきます。できる・できない で言えば、できる状態なんですが、一人で黙々と練習をするピアノって、小学生の生徒さん には辛いかな・・・と思います。だから私は、15分の寄り添い練習をお願いしています。孤独な寂しい練習を少しでも和らげて欲しいからです。

「うちの子は、一人でも練習ができます」そんなふうにおっしゃる保護者の方もいらっしゃいます。高学年になってくると一人でも練習は可能ですが、 でもそれは物理的な話。お子さんは、弾いているピアノの音を聴いてもらいたいし、 何らかの声かけもしてもらいたい。保護者に習いたいわけではなく、叱られたいわけでもなく、寄り添ってもらいたいのです。「上手になってるね」って言う 何気ない言葉かけが欲しいのです。孤独に頑張るピアノの練習だからこそ寄り添ってもらいたい。一人では練習ができないと思っているから、寄り添い練習を お願いしているわけではありません。

これまでにたくさんの生徒さんを見てきた中で感じることは、寄り添い練習ができている生徒さんとそうでない生徒さんでは、 ピアノの上達にもかなりの開きが出てくるということ。百歩譲って、上達はゆっくりで良い・・・の場合でも、一人で寂しい・つまらない練習を続けた先には、 楽しくないピアノの印象が残ります。せっかく習ったピアノなのに、ピアノ嫌いになってしまっては習わない方が良かったかも?それだけは避けたいです。 いつかピアノを辞める時が来た時に「ピアノ習って良かった」と思える状態で卒業してほしいと思います。孤独でないピアノ練習をやっていきましょうよ!