講師から

「アンプって何ですか?」と、先日ピティナ・ステップのお話をしている時に、保護者の方から質問がありました。楽器の習い事をしていると、

普通に話の中に入ってくる「アンプ」と言う言葉、ピアノを習ったことがある方ならば、おそらく知っているであろう言葉だと思いますが、誰にでも

「はじめて」はありますから、聞いてくださって嬉しかったです。ではその「アンプ」って何?

アンプ=暗譜 と書きます。これはズバリ、 楽譜を見ないで演奏をすること、になります。幼稚園や小学生の生徒さんの園や学校での音楽会でも、生徒さんたちは楽譜を見ないで演奏していることも あるのではないでしょうか?それらはみんな暗譜をしていることになります。ピアノの演奏会でも暗譜での演奏をしていると思います。私のレッスンでは、 日頃のレッスン曲は楽譜を見ながらのレッスンですが、先生によっては、ある程度弾けるようになってくると、暗譜での仕上がりを必須にされている先生も いらっしゃいます。様々な考え方がありますから、どちらで仕上げても良いと思いますが、暗譜で弾けると言うことは、その曲のことが理解できている証明 になりますから、暗譜で弾いてみるのも良いかもしれません。

この「暗譜」と言う言葉がどのような話の流れで出てきたのかと言うと、「ステップでは、 ほとんどの参加者が暗譜で弾かれます」という、ステップ参加についての話の流れでした。ついでに言うと、ピアノコンクールは暗譜が必須、ステップは 暗譜が必須にはなっていないので楽譜を見ながらの演奏も可ですが、ほとんどの参加者が楽譜を見ない暗譜での演奏をされます。どんなに小さなお子様でも、 自分の演奏曲は暗譜で演奏をしています。私も教室の生徒さんたちのステップ参加には、暗譜での演奏をオススメしています。それは、他の人が暗譜だからオススメしている わけではなく、先ほども言ったように演奏曲の理解になるからです。できれば頑張って暗譜で演奏してもらいたいです。

普段、何気に使っている言葉ですが、 ちょっとでも気になることやわからないことがある場合には、声をかけて欲しいと思います。レッスンのことや練習曲のことなど気になることはお尋ねください。 何でも話ができる関係を築きたいと思います。

アンプ=暗譜 と書きます。これはズバリ、 楽譜を見ないで演奏をすること、になります。幼稚園や小学生の生徒さんの園や学校での音楽会でも、生徒さんたちは楽譜を見ないで演奏していることも あるのではないでしょうか?それらはみんな暗譜をしていることになります。ピアノの演奏会でも暗譜での演奏をしていると思います。私のレッスンでは、 日頃のレッスン曲は楽譜を見ながらのレッスンですが、先生によっては、ある程度弾けるようになってくると、暗譜での仕上がりを必須にされている先生も いらっしゃいます。様々な考え方がありますから、どちらで仕上げても良いと思いますが、暗譜で弾けると言うことは、その曲のことが理解できている証明 になりますから、暗譜で弾いてみるのも良いかもしれません。

この「暗譜」と言う言葉がどのような話の流れで出てきたのかと言うと、「ステップでは、 ほとんどの参加者が暗譜で弾かれます」という、ステップ参加についての話の流れでした。ついでに言うと、ピアノコンクールは暗譜が必須、ステップは 暗譜が必須にはなっていないので楽譜を見ながらの演奏も可ですが、ほとんどの参加者が楽譜を見ない暗譜での演奏をされます。どんなに小さなお子様でも、 自分の演奏曲は暗譜で演奏をしています。私も教室の生徒さんたちのステップ参加には、暗譜での演奏をオススメしています。それは、他の人が暗譜だからオススメしている わけではなく、先ほども言ったように演奏曲の理解になるからです。できれば頑張って暗譜で演奏してもらいたいです。

普段、何気に使っている言葉ですが、 ちょっとでも気になることやわからないことがある場合には、声をかけて欲しいと思います。レッスンのことや練習曲のことなど気になることはお尋ねください。 何でも話ができる関係を築きたいと思います。

将来、保育士さんになるために、高校2年生からピアノを習いに来られている生徒さん。その生徒さんも大学4年生になられて就職試験の時期に。

幼稚園の試験は、これから行われるところが多いようです。試験内容は、ピアノ演奏や紙芝居、絵本の読み聞かせなど、いくつかの組み合わせで出される

ようです。

将来、保育士さんになるために、高校2年生からピアノを習いに来られている生徒さん。その生徒さんも大学4年生になられて就職試験の時期に。

幼稚園の試験は、これから行われるところが多いようです。試験内容は、ピアノ演奏や紙芝居、絵本の読み聞かせなど、いくつかの組み合わせで出される

ようです。生徒さんが受ける園では、音楽関係の試験として「弾き歌い」が1曲出されていると言うことでした。課題は秋の歌。 「どの曲にしたら良いですか?」と、生徒さんから相談がありました。曲決めに当たっては、まずはピアノ伴奏部分が弾ける曲であることが重要です。弾き歌いの 曲でも、伴奏部分が難しく書いてあるものもあって、そこに歌も入れるとなると、相当のピアノの腕の持ち主でなければ余裕で弾くことができません。 そしてもう一つ、歌のメロディーをそのまま弾いている伴奏を選ぶと、歌も歌いやすいです。歌そのままのメロディーなので、音を外しにくく歌いやすいと 思います。この辺りのことは生徒さんの希望も聞きながら、秋の歌の中から選んでいくことになります。

試験の内容は本当に様々で、かなり前の 話になりますが、そのときの生徒さんの幼稚園でのピアノ試験は、ブルグミュラーの曲でした。弾き歌いでなく、ピアノ曲。どの程度弾けるのかを見るため だったのかなぁ?本当のことはわかりませんが、ピアノが弾ける人も最近は多いので、試験をして選ぶためには仕方がないのかも?と、思った記憶があります。 何の曲を弾くにしても、堂々と弾くことが重要です。自信なさげに弾いていると音に表れます。間違えたってどうってことはないのです。堂々と弾き切ることが 大切。これはピティナ・ステップなどの発表会の場でも同じこと。弾き歌いの曲の場合は、楽しそうに笑いながら歌えると良いです。つまらなそうに暗い感じで 歌っている幼稚園の先生って嫌じゃない?口角を上げて歌うといいけれど・・・。これが若い大学生のお姉さんには難しかったりします。恥ずかしさが出てしまうので。 私のようにおばちゃん?になってしまうと、ある意味、怖いもの知らずでできちゃうのですが・・・。まぁ、できるところまで頑張ってもらいましょう。

生徒さんのピアノ学習は、 ちょっと遅い小学2年生の秋でした。最近は小さい年齢からピアノレッスンをスタートする生徒さんが多いので、2年生だとちょっと遅いスタート になると思います。それでもこちらの生徒さん、ものすごい努力家で、音読みも練習を重ねてさっさとクリア。練習曲も自宅練習がきっちりされていて、 こちらもさっさと進んでいきました。音と音符の長さが理解できていれば、曲は楽譜通りに弾くことができますから、どんどん進んでいくことができます。 そうして短期間に難しい曲を弾くようになったのですが、ただ一つ問題が。それは、音。なんて言うか、音が軽いと言うか、音の線が細いと言うか、 響かないと言うか・・・。強弱がついていないわけではないのです。強く・弱くの表現は感じられるのですが、音が一本調子。だからつまんない!! 何故こういうことが起こるのかと言うと、割と短期間で難しい曲を弾くようになったので、指の力が追いついてこれないのです。小さい時からピアノを 始めている生徒さんと比べると、圧倒的にピアノを弾いている時間が短いので、指が作られていないまま曲だけが難しくなっちゃった・・・の状態。 指を作っていかないことには多彩な音は出せないので、生徒さんの指作りが始まりました。

ピアノ弾きの指作りで欠かせない教材の一つに 「ハノン」があります。ハノンという人が書いた練習曲です。この教材を取り入れることで、指の力をつけたり、音の粒を揃えて弾けるようにしたり、 指を動きやすくしたり、指を独立させたり・・・・など諸々の力をつけることができます。この教材のやさしい版を使って、生徒さんの指作りを進めて きました。まだ最後までは終わっていないのですが、生徒さんの音に変化が表れてきました。細かった音がしっかり出せるようになってきました。 きっと関節がしっかりしてきたのではないかと思います。指の関節が指を支えきれないと、不安定な音になってしまいますので、関節って大事。 これからますます音が整ってくると思います。

私の教室では「ハノン」という教材、全員の生徒さんに取り入れているわけではありません。 やるか・やらないか で言えば、皆さん学習した方がいいのですが、専門的にがっつり学習したい人なら別ですが、そこまで取り入れる必要はないのかな? と思います。ただ、ピアノを遅く始めた生徒さんの場合は、必要最低限の指の動きや指の力は必要になってきますから、それを補うために、簡単バージョンの ハノンを取り入れています。もちろん、中には生徒さんの希望で本来のハノンを弾かれる生徒さんもいらっしゃいます。教材については生徒さんの状況、生徒さんの 希望を伺いながら決めています。気になることがあれば、気軽に声をかけてください。

ピアノを学習するに当たっては、未就学や小学校低学年の割と小さい頃から始めることが良いのですが、 大きくなったからと言ってできないわけではありません。私個人としては、「習いたい時・習わせたい時」が適齢期であると思っています。小さい時から ピアノレッスンをスタートする1番の良い点は、ピアノ練習の時間が確保されている点にあります。ピアノは他の習い事、例えばスイミングや書道などと違い、 自宅練習が必須の習い事です。練習時間の確保が必要になってきます。小さい頃から当たり前のように練習時間の確保がされていると、ピアノ練習が生活の 一部になっていますから、学年が上がっていって忙しくなってきても、食事やハミガキをするように普通に練習ができていきます。それに、学年が上がった頃には 楽譜の読みも早くなっていますから、そんなに時間をかけずに曲を仕上げることができていきますし、動く指も持っています。楽譜を見て曲が仕上がるまでの 時間がかかりません。

大きくなってから始めるピアノでは、既に他の習い事などで忙しく生活している時間の中で、ピアノの練習時間を確保する 必要があります。大人の生徒さんも同じことで、お仕事をして疲れて帰ってきてからのピアノ練習・・・物理的な時間の確保ができても、身体は疲れているし、 寝ていたい・・・なんてこともあるかもしれません。ですから、ピアノを習いたい・弾けるようになりたいと言う、意識の高さやモチベーションを保つことが 難しいです。そこに、思うように動かない指。指も、小さい頃から動かしてきたからスルスルと動くのであって、最初はみんなスルスル動きません。楽譜の理解は 小さな生徒さんと違いパッとできるのですが、指は頭で理解していてもスルスル動かない・・・・そうすると、イライラしてしまうこともあるでしょう。この辺りの ことを乗り越えられるかどうかが、継続できるかどうかに繋がっていきます。

6年生の生徒さんの第一回目のレッスンが終わりました。手の形のこと、椅子の高さの こと、音や音符の長さのことなど盛りだくさんのレッスン。少しでもピアノを弾いてきた人が、基礎からやり直すことは本当に辛いこと。そのこともお話をした上での ピアノレッスンのスタートです。他の人の真似でもない、好き勝手に弾くのでもない、自分の力で楽譜を見て曲に仕上げられるよう頑張ってほしいと思います。弾きたい 曲が弾けるようになるまでお手伝いするよ〜。一緒にがんばっていこ〜!

10月のピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん。生徒さんのお母様との話の中で「弾けているのに上手に聴こえない・・・」と言う言葉がありました。

生徒さん、楽譜の中の音もリズムも間違っていません。文字通り弾けている状態。でも、上手に聴こえない、もちろん下手ではありません。まぁ、ふつーに

弾いています、そんな感じです。ちゃんと弾いているのに上手に聴こえない原因は?

10月のピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん。生徒さんのお母様との話の中で「弾けているのに上手に聴こえない・・・」と言う言葉がありました。

生徒さん、楽譜の中の音もリズムも間違っていません。文字通り弾けている状態。でも、上手に聴こえない、もちろん下手ではありません。まぁ、ふつーに

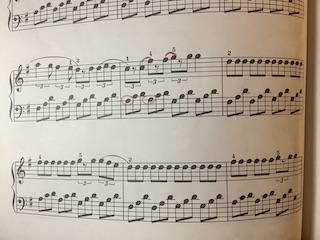

弾いています、そんな感じです。ちゃんと弾いているのに上手に聴こえない原因は?生徒さんの演奏曲は、右手と左手が同じように動いている曲です。 同じように音の数がありますが、この曲は右手が旋律なので、聴いた時に右手の旋律が浮き出てこなければ、ただうるさいだけの曲になってしまいます。ピアノは、 高い音も低い音も同じ力で弾いていると、低い音の方が弦が長いので大きな音が出てしまいます。ですから余計に低い音は小さく、高い音は大きく鳴るように 弾かなければなりません。じゃ、そのように聴こえるためにはどのような弾き方をするのか?左手は鍵盤に指を這わせるようにして指の動きを小さく弾きます。 指の動きが大きいと、その分だけ音が大きく出てしまいますから、這わせるようにしてモソモソと弾く感じです。指の腹を使う感じで。それに対し右手は、同音連打もあり 軽やかな旋律なので、スタッカートように弾くのがよいでしょう。軽やかさを出すためには指先で弾きましょう。中間部は旋律の感じが違っているので、指の腹で歌わせます。

上手に聴こえてくる曲と、下手ではないけれど上手にも聴こえない曲の違いは、ちょっとした弾き方の違いや、フレーズの音処理の仕方などです。よく私が 「尻もち音楽」と言って注意をしていますが、「ドスン!」といった感じの、フレーズの最後の音を大きく弾いてしまう弾き方は、せっかくの音楽が台無しです。1つ1つは ちょっとしたことなのですが、そのちょっとしたことを守れるかどうかが、上手に聴こえるかどうかの分かれ道です。そしてこれらが「歌うこと」につながっています。 10月のステップまであと3週間ほど。低学年の生徒さんには難しい挑戦になっていますが、もう一息です。丁寧な練習を!

最近ペダル練習を始めた小学生の生徒さん、和音を 弾きながらペダルを踏んでもらっているのですが、なんと、カカトが上がっちゃう!これはペダル練習を始めた最初の頃にはよくあることですから、自宅練習時にも少し 気をつけてもらえればと思います。よ〜く観察をしていると、足の指でペダルを押している?足の指って1本1本離れていますから、力に一体感がないというか・・・力が スムーズに伝わりにくいです。指で押してしまうと、つま先に力をぎゅっと押し込む感じになるのでカカトが上がってしまいます。ペダルを踏む位置は、指の付け根の少し 下あたりの平べったいところで踏むようにしましょう。教室でのレッスンでは、実際に生徒さんの足をギュッと押して(なんだかイジメているようにも見えますが)踏む場所の 確認をしています。ペダルを踏んだり・・・離したり・・・踏んだり・・・離したり・・・の足だけ練習も行うのですが、こればっかりは慣れですから、少しづつ慣れてもらえればと 思います。

今まで上手に弾けていた曲にペダルを入れただけで、途端に弾けなくなるピアノです。手も足も、どっちのことも考えながら演奏するって意外に難しいもの。 最初はペダルを踏むこと自体が難しく、そこに音の濁りや綺麗さを考えて踏むことになっていきますので道のりは長いです。それでも、足台を使って練習をしていた生徒さんたちが 小学校高学年になる頃には、上手にペダルが踏めるようになっています。まずは基本の正しい踏み方を身につけましょう。カカトが上がっていないかどうか、自宅練習でも時々確認を お願いします。

これまで弾いてきた4分の3拍子を例に出して表すと、1小節に4分音符が3つ入った3拍子と いうことになります。4分音符を1 として数えてきました。では、今回出てきた8分の6拍子はどうなるかというと、1小節に8分音符が6つ入った6拍子になり、8分音符を 1 として数えることになります。んん?だからどういうこと?これまで散々、音符の長さの学習で、4分音符は1、付点4分音符は1つと半分(もしくは1.5 )、付点2分音符は 3、と覚えてきたのに、8分の6拍子の曲の演奏では、これらの音符はそれぞれ、2、3、6、と数えることになります。こうやって言葉に出しているだけでも頭が混乱しそうです。 しかし、拍子記号の考え方が理解できると難しい話でもないのですが、慣れるのには時間がかかるかもしれません。教室でのレッスンでは、書きながら 説明をしていきますが、大人の生徒さんも最初は「わからなくなってきました・・・・」と、ちょっと混乱気味。どんどん新しい内容が出てきますね・・・。

ここまで学習が進んできたら、今度からは拍子記号の分母の数にも気をつけて曲を仕上げることになります。どの音符を1拍として数えるのかに気をつけておかないと、伸ばす 長さが適当になってしまいます。4、6という分母の数が出てきましたが、もう少し進むと、2分の2拍子という、分母が2の数も出てくるようになります。これは、2分音符が 1拍となる2拍子のこと。まずは拍子記号を正しく理解して、曲を仕上げるようにしていきましょう。

10月に行われるピティナ・ステップまで2週間。プログラムも発表されて、いよいよという感じです。生徒さんは暗譜もできていて落ち着いて

弾ける状態ですから、あとは、どこまで音楽性を高められるか・・・が課題です。そんな細かい内容のレッスン中ですが、曲の速さが何だか

遅い・・・?ちょっとのんびりまったり弾き過ぎているかな?

10月に行われるピティナ・ステップまで2週間。プログラムも発表されて、いよいよという感じです。生徒さんは暗譜もできていて落ち着いて

弾ける状態ですから、あとは、どこまで音楽性を高められるか・・・が課題です。そんな細かい内容のレッスン中ですが、曲の速さが何だか

遅い・・・?ちょっとのんびりまったり弾き過ぎているかな?曲って、その曲に似合った速さがあります。横で聴いていて耳に心地よく 入ってくる速さです。生徒さんの演奏曲の速さは、♩=120 の速さで弾くといいね・・・と、生徒さんとの間で決めた速さがあります。曲が 仕上がった最初の頃は、メトロノームにも合わせてもらい正しく弾いてくれていたのですが、今は、ゆっくりと弾き始めて、さらにだんだんゆっくりに なっています。あまり遅くなってしまうと、曲のノリも悪くなってしまいますね。弾けていたのに、どうしてこうなっちゃったの?それは、生徒さんの 身体の中に、この曲の速さが入っていないから。実際の舞台ではメトロノームを使うわけではないので、曲の速さを覚えて再現することになります。 演奏曲が2曲ある場合は、それぞれの曲の速さを覚えなければいけません。どうやって覚えましょうか?

やはりここで活躍してくれるのは メトロノームです。いつもいつもメトロノームに合わせて正しい速さで練習をしていると、いつの間にかその速さが身体の中に入っていくのですが、 正しい速さが確立される前にメトロノーム練習を辞めてしまうと、速さが狂ってくることがあります。生徒さんは今、そのような状況になってしまって います。一人で弾いている間に、だんだん遅くなっちゃったのです。当分の間メトロノーム練習を取り入れて、弾くべき速さを取り戻せば問題ありません。 いつも弾いている速さが普通になって再現できるようになります。そうなれば、曲の速さが身体の中に入っていった証拠です。

楽譜を見ないで演奏をする暗譜も、いつも弾いていることで指が覚えて、いつも見ていることで楽譜を覚えていきます。曲の速さも一緒。 いつも正しい速さで弾いていることで、正しい速さを覚えていきます。正しい速さが身体の中に入るまでは、メトロノーム練習を続けていきましょう。 あとひと頑張りです。

曲の弾き始めのクレッシェンドの仕方についても、ちょっと気を 抜いてしまうと、だんだんではなく、いきなり大きな音が出てしまいます。そうなってしまうと聴いていてびっくりです。やわらかな旋律の中に突然現れる 大きな音、びっくりしますよね。曲の終わりのリタルダンドの仕方も、ゆっくり過ぎてもダメで、リタルダンドがかかっていなくてもダメで・・・。この辺りの ゆっくりさの加減は、弾き手の感性になってきます。リタルダンドをしながら小さな音で演奏をするのですが、この小さな音が曲者で、音がかすれてしまったり 出なかったりするのです。どうしてこういうことが起こる?これって、突き詰めると指の関節がしっかりしていないから。音の響きって、指の関節が関わってきます。

音がかすれる・出ない・響かない・軽い・・・などは、指がしっかりしていない場合に起こります。じゃ、しっかりしていない指ってどんな指?指の 関節が指を支えられていない=関節がしっかりしていない ことを指します。指で鍵盤を押せばピアノの音は出ますが、それは音を出しているに過ぎません。曲の 演奏においては、ただ音が出ていれば良いわけではなく、響きの良い音が欲しいです。小さな音でも大きな音でも、響きの良い音を求めていくには関節をしっかり させていくしかありません。どの生徒さんにも最初にお話をさせてもらっていますが、指の第一関節は特に重要です。第一関節が内側に潰れている状態では良い 響きの音は出せません。また、手首が下がっている状態も、関節が指を支えきれていない証拠。結局、関節なのです。

生徒さんは、まだ低学年ということで、 骨自体が柔らかく大人のようにはいきません。それでもステップまでの期間、別メニューで指を動かしてもらっています。少しでもしっかりとした指を作って もらうため。指が作られないことには響きが出ませんから。どの生徒さんにも言えることですが、関節や手首を意識した練習をしていくと良いです。良い音の響きには 手首・関節が重要です。きれいな響きを手に入れていきましょう。

ピアノの楽譜は2段書きの大譜表で書いてあります。上の段は右手、 下の段は左手で弾きます。これが決まりなのですが、小さな生徒さんには、わかりやすく考えてもらうため記号で判断してもらいます。そうやって学習を始めていきますが、 テクニック教材で手の交差曲が何度か出てきたりしている間に、生徒さんの年齢が上がってきて理解力が深まってくるので、今回のような楽譜の曲が出てきても、すんなりと 弾けるようになっていきます。生徒さんは、来年のピティナ・ステップに参加をすることになり、手の交差曲の前に今回の楽譜の曲を弾くことになりました。

ピティナ・ステップの参加は、通常のレッスン曲は止まってしまいますが、1曲1曲を深く掘り下げていきますから、曲の理解度が深まります。クレッシェンドや リタルダンドを学習していなくても、それらのことを学んだり曲想のことを学んでいきます。今回の音部記号も同じこと。生徒さんには、私が嘘つき先生であることが早くに わかってしまいましたが(笑)記号と鍵盤の位置については理解ができたかな?と思います。まだ完全に理解ができていなくても、これから先、間違って弾くことはないのかな・・・と 思います。今回の曲はト音記号とト音記号でしたが、ヘ音記号とヘ音記号で書いてあるものもあります。要は、鍵盤の右側を使うのか?左側を使うのか?です。難しくなってくると、 ト音記号からヘ音記号に途中で変わっていたりします。きちんと楽譜を見る力が必要になってきます。記号を見間違えば当然、弾く場所も違い音も違ってきます。 今回の生徒さんの観察力、本当にびっくり。楽譜を正しく見る力、養いたいです。

音楽は、 曲の最初から最後まで、流れに乗って演奏をします。曲の途中で止まったり、つっかかったりしてしまうと流れが悪くなります。音楽は流れが全て。 ですから( )印のところは、スルスル弾けるように練習をして欲しい箇所になります。弾けるようになるまで練習をすれば良いのですが・・・まぁ、 練習って面倒臭いです。だからまず、5回を目処に練習をしてみましょう。「悪魔の5回練習」という、こわ〜い5回練習もありますが、初心者さんには、 取り敢えずの5回練習をオススメします。正しく弾いたものだけを数えて5回。教室では、ビーズカウンターを楽譜に挟めて、生徒さんに数えてもらっています。 上手に演奏ができたらビーズを動かしていく簡単なものですが、これが結構、生徒さんたちは楽しんでくれています。面倒臭いピアノの練習に少しでも 楽しさが加われば、辛い練習も乗り越えられますね。

曲の練習をしていると、どうしても上手に弾けるところと、上手に弾けないところが 出てきます。上手なところは何回弾いても上手ですが、上手でないところは何回弾いても引っかかる・・・そんな経験はありませんか?弾けるところと 弾けないところが同じ回数だけの練習では、その差は縮まりません。弾けないところを上手にしていくことが先決。そのためには、弾けない箇所=部分だけを 取り出しての部分練習が必要になります。その部分が( )のところになりますから、5回練習を取り入れていきましょう。弾けるところと弾けないところとの 差をなくすための5回練習、ぜひ、取り入れて上手にしていきましょう。

来年1月にピティナ・ステップデビューをすることが決まっている、小学1年生の生徒さん。ピアノの学習歴は1年にも満たないので、はっきり

言って、演奏できる曲には限りがあります。舞台で演奏をするには、ただただ弾けるだけではダメで、曲を理解して表現力をつけて仕上げるように

していきます。そうすると、これまでのレッスンでは学んでいない楽語や記号が出てくる場合もあります。

来年1月にピティナ・ステップデビューをすることが決まっている、小学1年生の生徒さん。ピアノの学習歴は1年にも満たないので、はっきり

言って、演奏できる曲には限りがあります。舞台で演奏をするには、ただただ弾けるだけではダメで、曲を理解して表現力をつけて仕上げるように

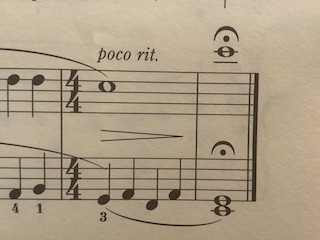

していきます。そうすると、これまでのレッスンでは学んでいない楽語や記号が出てくる場合もあります。レッスンの終わりに「この記号は どのくらい伸ばせばいいですか?」と、質問を受けたのはフェルマータの記号でした。フェルマータは、長く伸ばす記号なのですが、目安としての 長さは、約2倍です。この楽譜で言うならば、4拍伸ばす全音符にフェルマータが書いてありますから、8拍分伸ばすことになります。・・・が、先ほども 述べたように約2倍ですから、8拍前後と言う解釈。10拍や6拍など、まぁその辺りの長さになってくるのですが、肝心なのは、聴いていておかしくない程度に 納めます。おかしくない程度ってどういうこと?要は長すぎて「あ〜あ、早く終わってくれないかな・・・」と思われたり、短かすぎて「もう少し余韻が あったほうが良いよね・・・」って思われたりしない長さ。これって感覚なのです。匙加減が難しいと言うこと。この楽譜の場合は、このフェルマータに 入る前に、poco rit. が書いてあります。これは、少しゆっくりすることを意味します。ゆっくりになっているところでのフェルマータですから、ゆっくりに 数えることになります。こればっかりは感覚なんですよね・・・。

実は、質問をされたのは生徒さんのお母様。お母様はピアノの経験がなく、 poco rit. の記号やフェルマータを1つ1つ調べられたそう。まずそのことにびっくり!ピアノをある程度のところまで習った経験がある人ならば、恐らく知っている であろう記号なのですが、これらを誰に聞くでもなく調べるって・・・やっぱり手間ですよ。もちろん聞いてもらって良いのですが(私に)、お子さんが演奏する 曲の理解を深めようと思われたのでしょう。もう、ホントに頭が下がります。ここまで関わってくださる保護者の方には、感謝しかありません。

最近の お母様方は、こうやって調べてくださったり、楽譜を見やすく台紙に貼ってくださったり、図書館で楽譜を探してくださったり・・・。 ぶっちゃけ、自分の子供のことなんだから当たり前よね・・・そんな考えもあると思います。それでも、お子さんが何の曲のレッスンをしているのか知らない 保護者もいる中で、このようにお子さんに関わってくださる保護者さんは、本当に有難いですし、生徒さんにとっても、良い影響を及ぼしていくと思います。私は お節介おばさん?なので「ちゃんと感謝しなさいよ!」と、生徒さんにはついつい言ってしまうのですが、感謝をする気持ちは大切よ💢話が脱線してしまいましたが、 フェルマータの伸ばし具合は、音の余韻を感じることが重要なので、曲が弾けるようになった段階で生徒さんにはお話をしていきたいと思います。曲の理解を深めて、 素敵な曲に仕上げていきたいですね。

楽譜の中の音・リズム(音符の長さ)が正しく理解できれば、曲が仕上がります。ピアノ学習の最初は、この2つを徹底的に学習していきますので、正しく弾いている

だけでOKのレッスン。ですが、学習が進むと、曲に気持ちを入れて表現豊かに演奏してほしいので、正しく弾けているからOKということにはなりません。もっと

曲のこと・音のことを考えて演奏をしていくようにしましょう。

ではそれは、どんな曲を弾くようになったら考えなきゃいけないのか?教室で使っている 主な教則本の例で挙げると、どりーむのテキストの場合は5巻〜、ひけるよシリーズの場合はシニア2巻〜、が目安です。どりーむテキスト4巻とシニアテキスト1巻の レベルは、昔で言うところのバイエル下巻に当たります。バイエル下巻の学習が進んできたところで、曲の気持ちについてのお話をさせていただいています。その曲らしく 演奏をすることに重点を置いた学習です。それと同時に音楽の作り方やフレーズの音処理についても学習をしていきます。ですから、そのような学習に入ったら、楽譜通りに 弾いている・弾けているの状態だけではNGです。それって、正しく弾けていることに満足をしているだけではありませんか?はっきり言って自己満足の世界。この段階で 満足をしてはいけません。自分だけが満足をするのではなく、聴いている人にも満足をしてもらえるような演奏を目指しましょう。聴いている人の耳には、どんな音で聴こえて いるのか?を意識した演奏を考える必要があります。

毎日の練習が熱心な生徒さんだと、小学校の低学年でも、表現力の学習に進んでいる生徒さんがいらっしゃいます。 小さな生徒さんには難しい内容かもしれません。でもできないことでもありません。曲のことを考えたり、どんな音で弾いたら似合うのかを考えたり、自分の出している音が 綺麗なのか乱暴な音なのかを考えたりなど、曲・音のことを考えて練習をしましょう。私からしたら、正しく楽譜が読めて弾ける力があるのに、ただただ音を出して弾いている生徒さん、 本当にもったいないと思います。相手のこと(聴いてくれている人のこと)を考えた演奏を意識していきましょう。曲はもっと素敵になるはず!

ではそれは、どんな曲を弾くようになったら考えなきゃいけないのか?教室で使っている 主な教則本の例で挙げると、どりーむのテキストの場合は5巻〜、ひけるよシリーズの場合はシニア2巻〜、が目安です。どりーむテキスト4巻とシニアテキスト1巻の レベルは、昔で言うところのバイエル下巻に当たります。バイエル下巻の学習が進んできたところで、曲の気持ちについてのお話をさせていただいています。その曲らしく 演奏をすることに重点を置いた学習です。それと同時に音楽の作り方やフレーズの音処理についても学習をしていきます。ですから、そのような学習に入ったら、楽譜通りに 弾いている・弾けているの状態だけではNGです。それって、正しく弾けていることに満足をしているだけではありませんか?はっきり言って自己満足の世界。この段階で 満足をしてはいけません。自分だけが満足をするのではなく、聴いている人にも満足をしてもらえるような演奏を目指しましょう。聴いている人の耳には、どんな音で聴こえて いるのか?を意識した演奏を考える必要があります。

毎日の練習が熱心な生徒さんだと、小学校の低学年でも、表現力の学習に進んでいる生徒さんがいらっしゃいます。 小さな生徒さんには難しい内容かもしれません。でもできないことでもありません。曲のことを考えたり、どんな音で弾いたら似合うのかを考えたり、自分の出している音が 綺麗なのか乱暴な音なのかを考えたりなど、曲・音のことを考えて練習をしましょう。私からしたら、正しく楽譜が読めて弾ける力があるのに、ただただ音を出して弾いている生徒さん、 本当にもったいないと思います。相手のこと(聴いてくれている人のこと)を考えた演奏を意識していきましょう。曲はもっと素敵になるはず!

「簡単な音なのに読み間違えちゃったかな?」「だってお母さんが教えてくれなかったから」「んん? お母さんって関係なくない?教えてもらわなくても読める音でしょ?」私の心の中はモヤモヤ。音読みをお母さんに教えてもらっているのかな?間違った音を 弾いていたら、正しい音をお母さんに教えてもらっているのかな?などなど、疑問が湧いてきました。教室では、音ミスをしてしまっても、私から正しい音の答えを 教えることはしていません。自分で数えて答えを出してもらったり、音の表を見ながら正しい音を探したりしてもらいます。正しい音をパッと教えてあげるほうが、 時間もかからないし、生徒さんも私もストレスはないかもしれません。でもそれでは音読みが定着しませんし、生徒さんは答えを待つだけになってしまいます。 それで本当にいいの?

音を読み間違えることは誰にだって起こります。誰にだってミスの一つや二つあること。ですから、音を読み間違えることを怒って いるわけでも叱っているわけでもありませんし、そんなことはしません。次から気をつければいいこと。ただ・・・今回の「お母さんが・・・」はやっぱりモヤモヤ してしまいます。間違えたことを他人のせいにしないこと、そして、保護者側も安易に答えを教えてしまわないこと、などに気をつけて学習を進めていくようお願い いたします。

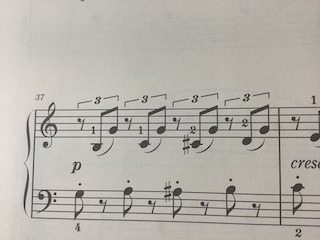

曲の中に出てきた3連符。3連符は1拍の中に3つの音を均等に入れるリズムです。楽譜の中のリズムをよく見てみると、3連符の1つ目の音が休符になっています。(右手)

その代わりと言ってはなんですが、その休符のところには左手に音が入っています。左手の音と右手の音2つで、3連符のリズムとして弾くようにすると考えやすいかな?

と思うのですが、生徒さんのリズム、ちょっと変です。

曲の中に出てきた3連符。3連符は1拍の中に3つの音を均等に入れるリズムです。楽譜の中のリズムをよく見てみると、3連符の1つ目の音が休符になっています。(右手)

その代わりと言ってはなんですが、その休符のところには左手に音が入っています。左手の音と右手の音2つで、3連符のリズムとして弾くようにすると考えやすいかな?

と思うのですが、生徒さんのリズム、ちょっと変です。3連符は均等に入れますから、タタタ、タタタ、タタタ・・・となります。生徒さんのリズムは、タンタタ、タンタタ、 タンタタ・・・左手を弾いてから右手の音を弾くまでに間があるのです。頭の中では3連符のリズムがわかっているのですが、実際にこの楽譜のリズムを弾いてみると、どうも 3連符がおかしい・・・!?何で?これは、この楽譜の見た目にあると思います。左手で1つ、右手で2 つの音で取る3 連符。なんかさ〜、左手と右手で分かれているから、 別物のように感じませんか?それに加えて左手はスタッカート。左手でポンと弾いたら右手を急いで弾いて・・・でやっていると、タンタタ、タンタタ・・・になってしまったよう。 正しいリズムに直さなくっちゃ!まず、正しいリズムを感じてもらうため、この部分、片手で弾いてもらいます。左手で弾く音も右手で弾いてしまいましょう。スタッカートも 無視して構いません。右手だけで123、223、323、423・・・のリズムに合わせて練習をします。これが正しい3連符のリズムになります。次に、リズムは変えないで楽譜通りの スタッカートを入れて弾きます。もちろん片手で。これで楽譜通り。このままのリズムで左手を復活させると、正真正銘の正しい弾き方になります。説明すると回りくどい 言い方になってしまいますが、まずは正しいリズムを身体に入れることから始めましょう。

楽譜って、見た目に惑わされることがよくあります。特に左手と右手で別々に 弾いているけれど、1つのメロディーを奏でている場合、何となく別物で演奏してしまいがちですが、左手から右手、右手から左手に音を渡してあげるように演奏をしないと、音楽が 繋がっていきません。これって、弾いている人(演奏者)は、右手と左手の音を分けて弾いていますが、聴いている人は、その人が右手で弾いていようが左手で弾いていようが関係 ありません。聴き手は純粋に音楽を感じています。その音楽がプツッ、プツッと切れて聴こえてしまっては、綺麗ではありません。やはりここにも、聴き手のことを考えた演奏が 必要です。楽譜通りに弾くことは大前提ですが、その先の音楽を考えて仕上げたいです。

普段よく弾いているスタッカートよりは短くなりますから、鋭く入っていくことになります。ここで注意したいのは、 鋭く入る=大きな音 ではないと言うこと。何となくイメージ的に、鋭く入ることは大きな音で弾くこと、と考えてしまいそうですが、音の大きさは別物。その証拠に、楽譜の中には スタッカーティシモが全曲を通して出てきていますが、強弱記号はピアノもありフォルテもあります。鍵盤に対して素早く指を入れていきますが、小さな音、大きな音の区別をして 演奏する曲になります。

なかなかこの曲の弾き方のイメージが湧かなかった生徒さんでしたが、実はこの曲、スケルツァンドの表示がある曲。スケルツァンドって何? スケルツァンドは、軽快に・軽く・戯れる・・・と解釈します。そう、戯れるのです。ここからもう少し弾き方を考えていくと、おどける、ふざける、遊ぶ・・・などでしょうか? この曲は遊んで欲しいのです。遊ぶってどうやって?もちろん、好き勝手に弾いて良いということではありません。当たり前。スタッカートの跳躍を学習する曲になっていますが、 その跳躍をリズミカルに音やリズムで遊ぶ感じです。あっちに行ったりこっちに行ったりを楽しむ感じでしょうか?それらのことを生徒さんにお話をすると、イメージが掴めたよう。 可愛らしい曲に変身です。

また、この曲を別の切り口で考えてみると、スタッカートではなく、何故、スタッカーティシモだったのか?この曲をスタッカートの弾き方と スタッカーティシモの弾き方の2通りで演奏してみると理解ができると思いますが、スタッカートで演奏をすると、曲が少し重くなってしまいます。スタッカートは短く切るには 切るのですが、曲の中で演奏をする場合には音の余韻が感じられるように演奏をします。それに対してスタッカーティシモは、弾いた瞬間の音を感じて演奏をします。ですから、 戯れるようにこの曲を演奏するには、スタッカートではなくスタッカーティシモである必要があるのです。楽譜通りに演奏をした上で、そこから先は演奏者の個性・センス。まずは、 楽譜から求められている演奏を考えていきましょう。

手の交差曲が宿題だった小学1年生の生徒さん。手の交差については問題がなかったのですが、音符の長さが変よ。あれ〜どうしちゃった?

手の交差曲が宿題だった小学1年生の生徒さん。手の交差については問題がなかったのですが、音符の長さが変よ。あれ〜どうしちゃった?

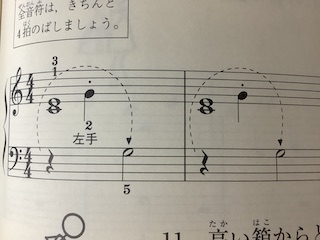

通常は右手で弾く五線の場所に、左手の音が入ってきて(だから交差曲なんだけどね)楽譜の見た目がややこしく感じてしまうのですが、 音符を一つ一つ確認してみると、難しい話ではありません。楽譜の冒頭にも「全音符はきちんと4拍のばしましょう」と、書いてある通り、4拍子の 曲で全音符ということは、1小節分ずっと伸ばすことになります。生徒さんは1、2、3、4・・・と数えながら練習をしてくださっていますから、4を 数えるまでの間、右手は鍵盤から離してはいけません。それなのに、1拍分しか音の長さがありませんでした。ついつい左手の音を弾くタイミングで 離しちゃったかな?この曲、わざわざ注意書きがあるくらいですから、時々間違ってしまうのです。ついつい鍵盤から手を離しちゃうのです。

今回、間違ってしまったことで、生徒さんはきっと次からは気をつけてくれると思います。私も「音符の長さは1 つ1つ確認しなきゃダメだよ」と、 注意をさせてもらいました。それしかない!見るしかない!本当にそれだけ。全音符や4分音符の長さも学習してきている生徒さんですから、音符の長さを 尋ねるときちんと理解してくださっていました。だから本当に見落としただけだと思います。逆にいうと、今回間違って良かったんじゃない?次から 気をつけられるから。「音符の長さ、気をつけなきゃ」と、意識するようにしましょう。でも、次はないからね💢お〜怖!

名前を呼ばれて舞台を歩き始める所から、演奏者の世界が広がっています。早歩きではなく、堂々と歩き出しましょう。 時々、下ばっかり見て自信なさげな感じで歩いている参加者もいますが、これじゃ、弾く前から下手よ!(実際は下手ではないかもしれませんが、上手に 弾きそうに見えないよ)格好ばかりでもないけれど、堂々と歩く姿がやっぱりいいでしょ。ピアノの前まできたらお辞儀。このお辞儀も、顔を上げたまま お辞儀をしてしまうと格好が悪いですね。何年か前に、教室の生徒さんが顔を上げたままお辞儀をしたことがあって、ちょっとびっくりしました。私もきちんと お話をしていなかったなぁと反省。お辞儀の後は椅子に座りますが、ここからは先ほどの「手はお膝」が始まります。演奏が終わって最後のお辞儀をして、舞台から 降りるまでの一連の動作は、全てゆっくり丁寧に・・・が基本です。ゆっくりすると言っても、5分もかかるわけではありませんから、丁寧な動作を心がけましょう。

当日までには、衣装の確認と靴の確認も必要です。お子様の場合は、靴のサイズや衣装の袖周りなど、サイズが小さくなっていることもあるかと思います。 大人であれば、ちょっとくらい窮屈でも何とか我慢をして乗り越えられることでも、お子様の場合は、もうそれだけでモチベーションがダウンしてしまいます。日頃の 上手な演奏が発揮されないことも考えられますから、必ず当日までには余裕を持って準備をすることが大切です。演奏当日になって慌てないようにしましょう。上手な 演奏のための環境は、整えてあげたいですね。

舞台に出てしまったら演奏者の世界。楽しまなきゃ!今までがんばってきた練習の成果を、皆さんに聴いて もらいましょう。いつもより上手に弾かなくったって良いんです。だって、いつも上手でしょ。いつもの上手さで演奏ができればOK。楽しんでおいで〜。

生徒さんが焦るのには理由がありました。この曲が合格すれば、50曲チャレンジカードの50曲目にスタンプを押すことになり、BOXを開けることが できます。後にお母様から聞いた話ですが、何ヶ月も前から「あと◯曲」と言って楽しみにしていたそう。だからこそ、どうしても合格したかったのでしょう。 でもね、やまびこなのに返ってくる音が間違っているのはちょっと違うよね?それって「バカ」って言ったら「アホ」って返ってきているようなものでしょ。 (例えが悪すぎるけど)返ってくる音の方が大きくなっても、やまびこではないですよね?そんなこんなで、生徒さんは間違う度に「もう1回」「もう1回」と 何回も何回も弾き続けたのですが、イライラ状態にもなっているので、間違わないところまで間違うようになり、イライラ絶好調な感じに。こうなってしまうと、 ピアノ練習はダメです。気持ちが落ち着いていないので、ピアノの音も荒くなりミスも多発します。残念ですが、50曲目の曲は次回のレッスンへ持ち越しとなって しまいました。

ピアノの音は演奏者の気持ちを表します。自宅練習でも、イライラしていたり嫌なことがあったりして気持ちが沈んでいると、ピアノの音は 良い音では鳴ってくれません。練習をしていると、煮詰まることってあると思います。できないからイライラしてしまう気持ちはわかりますが、そのような時は、 一度ピアノから離れてみたり、別の曲を弾いてみたりなどして気持ちを沈めるようにしましょう。イライラのまま、ピアノに当たり散らしても良い結果は得られません。 来週は素敵な「やまびこ」の演奏を期待しているからね。

こちらのホールは、写真でもわかるように解放感のある舞台です。 それだけにピアノの響きが非常に良いです。生徒さんの中には「ここのホールじゃなきゃ、ステップに出ない!」と言ってしまうくらいの響きの良さ。弾いていて気持ちが良いそうです。 でもそれ、わかる〜。そのため、ガチャガチャ弾いてしまうと、そのガチャガチャがそのまま響いてしまうので、上手に聴こえません。恐ろしいホールとも言えますけど・・・・。 大泉学園からは少し離れていますが、最寄りの駅からは歩けますので、機会があれば一度演奏に出かけてみても良いホールだと思います。

今回、様々な参加者の演奏を 聴いて、良いな・・・と思った演奏がありました。それは演奏が上手・下手ではなくて、ほっこりするような演奏でした。おばあちゃまと呼んでいいくらいの年配の方の演奏でした。 ショパンのノクターンに憧れて練習を始めたら、思ったより難しかった・・・というコメントとともに始まった演奏。中高生のピアノが上手な人が弾くショパンと違い、楽譜を追って 弾いている、抑揚があまりないショパンでしたが、なんて言うか、憧れの曲を弾いている嬉しさや楽しさが感じられる演奏でした。丁寧に弾いている感じがしました。もっと表現豊かに 演奏すれば素晴らしい演奏になるのでしょうが、きっとこの演奏者は、そのようなことは望んでいなくて、丁寧に1曲を仕上げたいという気持ちが大きいのでしょう。 楽譜を読んで正しく弾くことだけでも難しい曲ですから、それを仕上げただけでも大変だったと思います。一人一人、自分が思い描く演奏を求めて、レッスンをしていくように していくことが大切なのだと強く感じました。

一通りの楽譜の読み方を学習したい生徒さんもいらっしゃれば、楽譜の読み方だけではなく、その先の表現力をつけたい 生徒さんもいらっしゃると思います。ただ表現力の学習は、楽譜の読み方が理解できなければ深く掘り下げることができません。ですから私としては、生徒さんが到達したレベルの 少し先を見据えてレッスンをすることになります。小学生・中学生のピティナ・ステップでの演奏でしたら、やはり表現力をつけて演奏してもらいたいです。ここまでの学習の 成果を発揮する場としてのステップですから、曲のことを考えて・理解して仕上げていきましょう。さぁ、次は来年のステップに参加する生徒さんたちの番です。しっかり練習して いきましょう。