講師から

11月に入りましたが、暖かな日が続くようです。25℃越えもある日が来るとか・・・・?まぁ、雨が降ってしまうと、生徒さんたちが教室に

来ていただくのに大変なので、雨よりは良いし寒いよりは良いし・・・と、勝手に喜んでいます。今日は、日頃のレッスンについての私なりの

考えを一方的に述べさせてもらいます。

世間では、インフルエンザが流行っているようですが、教室の生徒さんたちの間で爆発的に流行っている、 と言うことはないので、私自身も人ごとのように感じています。ただ、週に1人〜2人程度の生徒さんから、体調不良のご連絡が入ってくるようになりました。 私としては、軽い咳や鼻水などの生徒さんの受け入れは行っています。もちろん生徒さん自身が元気なことが条件です。その代わり、私自身も咳が出た場合には、 検査をして、コロナ・インフルエンザでなければマスクをしてレッスンを行いたいと思っています。それもまた、身体が元気な場合の話です。ぶっちゃけ、普通の 風邪で元気であればレッスンをしますよ・・・と言う話です。ただし、ここからが肝心!熱が出てしまった場合は申し訳ありませんが、レッスンをお休みして もらいたいと思います。日頃は、レッスンをお休みせずに振替レッスンをしますよ、と、申し上げていますが、熱の場合はコロナやインフルエンザの感染症が隠れて いることも考えられますし、発熱は身体が闘っている証拠。無理をせずに十分な休息を取っていただき、元気になってからレッスンへお越しいただきたいです。ですから、 振替レッスンではなく、お休みを取っていただきたいと思います。

また、ごく稀に、レッスン当日の学校を体調不良でお休みしているのに、レッスンだけ お越しになる生徒さんも見受けられます。お昼から体調が戻ったのかもしれませんが、これはちょっとどうなの?って感じます。学校に登校できないくらい不調だったの ならば、申し訳ありませんがピアノレッスンもお休みして欲しいです。生徒さんは、自分一人くらい・・・の軽い気持ちかもしれませんが、前後には他の生徒さんが いらっしゃる場合もありますし、お互いに相手のことや他の生徒さんのことを考えての行動をしていくようにしましょう。教室の共通の認識として、体調不良の振替 レッスンは行わない方向で進めていきたいと思います。近隣の小学校では、学級閉鎖も行われているようです。学級閉鎖になっていても、生徒さん自身に体調不良が なければ、レッスンを通常と同じく行いますので元気にお越しください。相手のことや他の人のことを考えて、ピアノレッスンを受けていただければ・・・と思います。 よろしくお願いいたします。

世間では、インフルエンザが流行っているようですが、教室の生徒さんたちの間で爆発的に流行っている、 と言うことはないので、私自身も人ごとのように感じています。ただ、週に1人〜2人程度の生徒さんから、体調不良のご連絡が入ってくるようになりました。 私としては、軽い咳や鼻水などの生徒さんの受け入れは行っています。もちろん生徒さん自身が元気なことが条件です。その代わり、私自身も咳が出た場合には、 検査をして、コロナ・インフルエンザでなければマスクをしてレッスンを行いたいと思っています。それもまた、身体が元気な場合の話です。ぶっちゃけ、普通の 風邪で元気であればレッスンをしますよ・・・と言う話です。ただし、ここからが肝心!熱が出てしまった場合は申し訳ありませんが、レッスンをお休みして もらいたいと思います。日頃は、レッスンをお休みせずに振替レッスンをしますよ、と、申し上げていますが、熱の場合はコロナやインフルエンザの感染症が隠れて いることも考えられますし、発熱は身体が闘っている証拠。無理をせずに十分な休息を取っていただき、元気になってからレッスンへお越しいただきたいです。ですから、 振替レッスンではなく、お休みを取っていただきたいと思います。

また、ごく稀に、レッスン当日の学校を体調不良でお休みしているのに、レッスンだけ お越しになる生徒さんも見受けられます。お昼から体調が戻ったのかもしれませんが、これはちょっとどうなの?って感じます。学校に登校できないくらい不調だったの ならば、申し訳ありませんがピアノレッスンもお休みして欲しいです。生徒さんは、自分一人くらい・・・の軽い気持ちかもしれませんが、前後には他の生徒さんが いらっしゃる場合もありますし、お互いに相手のことや他の生徒さんのことを考えての行動をしていくようにしましょう。教室の共通の認識として、体調不良の振替 レッスンは行わない方向で進めていきたいと思います。近隣の小学校では、学級閉鎖も行われているようです。学級閉鎖になっていても、生徒さん自身に体調不良が なければ、レッスンを通常と同じく行いますので元気にお越しください。相手のことや他の人のことを考えて、ピアノレッスンを受けていただければ・・・と思います。 よろしくお願いいたします。

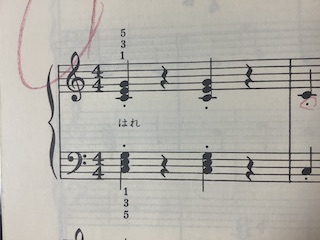

こちらの曲は ペダル練習で用いている曲で、何人かの小学生の低学年の生徒さんたちに学習してもらっています。音が難しいわけでもなく、リズムが難しいわけでもない 曲ですが、スルスルと弾けない曲です。その原因は、手の準備にあります。片方の手を弾いている間の、もう片方の手はお休みになっていますから、何も することがない(弾かなくてもよい)状態なのですが、実はその何もすることがない休符の間に、次の音の準備のために動かしておく必要があります。言葉が 悪いですが、ボ〜ッと休んでいてはいけません。片方の手が弾いている間に、休んでいるもう片方の手を、次の音の鍵盤の位置まで移動させておかなければすぐに 弾くことができません。じっとしていてはダメなのです。生徒さんたちの手の状態を見ていると、弾く時になって慌てて手の移動をしています。そうすると、流れ良く 弾けないですし、慌てて鍵盤を押さえるために綺麗な音が出なかったり、違う音の鍵盤を押さえたりすることも。まぁ、良い音の状態で弾けないのです。

お互いの手が休符の間に次の音の準備をするために、実際には、手はじっとしていることがありません。次もまた、同じ音を弾く場合にはじっとしていますが、そうで なければ動いている状態です。片方の手はピアノを弾いていて、もう片方の手は鍵盤の上を移動している・・・このような状態が次々とできていくから流れるように 曲が弾けるのであって、手が止まってしまえば曲の流れも悪くなってしまいます。この手の流れができるようになるには、次の音がわかっていないとできません。楽譜を 見た時に、「次はあの音だから手はあっち!」と言った具合に、反応ができる状態を作るためには、やはり弾き込みが必要です。まぁ、練習しかありません。残念ながら。

ピアノを習得するには「慣れ」「訓練」が必要だと思います。それらを「練習」と言うのだと思いますが、同じようなことを何度も繰り返すことで手・身体が 覚えてしまう状態を作ることができます。ピアノを弾くときの手の形にしてもそうです。何度も何度も注意をして矯正をしていく間に、自然と良い形が身についていく・・・ そのような状態を作りたいと思っています。ピアノ曲の音域が広がっていけば、次の音の手の準備も必要になっていきます。音域の広がった曲をこれから練習することで、 準備をすることを習得してほしいと思います。

3月のゆめりあホールのステップは24日に開催です。幼稚園・ 小学生の生徒さんたちは春休みに入っているでしょうか?大きなホールでの演奏を希望される生徒さんは、是非ご検討ください。生徒さんの演奏レベルにも よりますが、演奏曲の希望がある場合もお知らせいただけると助かります。生徒さん・保護者の方の希望をお聞きして選曲していきたいと思います。わからない ことなどありましたら、お声かけをお願いいたします。

10月に幼稚園の採用試験を受けた大学4年生の生徒さん、見事、幼稚園の先生に合格です!幼稚園の先生って、たくさんの採用があるわけではないので、

結構な狭き門。園にもよりますが、2〜3人の採用枠に5〜6人以上の応募があることが多いようです。企業の就活のように、一度にたくさんの企業に応募が

できるわけではなく、1つづつしか受けられない仕組みのようで・・・。就職先が決まるまではハラハラドキドキですね。

生徒さんの合格の秘訣って 何なのでしょう?受けた幼稚園からの講評があったらしく、少しお話を伺いました。まず、園児さんに積極的に関わりを持っていたことが挙げられたそうです。 担任の先生の補助という形で、幼稚園実習試験を受けた生徒さん。幼稚園の先生としてやっていくわけですから、園児さんとの積極的な関わりは大切ですね。 面接試験では、アルバイトのことを深く掘り下げて聞かれたと言っていました。これ、幼稚園の先生だけではなく、企業の面接でも結構な割合で深掘りされる ようです。我が家の子供たちも言っていましたから・・・・。結局、学校の友達・親以外の外部の?人間と、どれだけ関わりがあるのかということが重要らしいです。 アルバイトでなくても、ボランティア活動などでもよく、他人とのコミニュケーションが上手に図られるかどうか、上手くやっていけるかどうか・・・。学校と 自宅との往復だけで、学業ばかり専念していても魅力的な人間ではないということでしょうか・・・?まぁ、それは一理あるかな・・・と思います。そして、「所作が きれいだった」とのこと。生徒さん自身も、これについてはよくわからない・・・とのことでしたが、私のようにガサツではないということでしょう。丁寧な動きが 評価されたのかな?何にせよ、4月からは幼稚園の先生デビューです。本当におめでとう!

教室には、実際の保育士さんも通っていただいていますし、幼稚園の 先生になりたい高校生の生徒さんも通っています。保育園・幼稚園の先生はもちろん、小学校の先生になるにもピアノを弾く力が求められます。一人一人の求めるものや 目標に向かってピアノレッスンを行なっています。ご相談などありましたら、声かけをお願いいたします。

生徒さんの合格の秘訣って 何なのでしょう?受けた幼稚園からの講評があったらしく、少しお話を伺いました。まず、園児さんに積極的に関わりを持っていたことが挙げられたそうです。 担任の先生の補助という形で、幼稚園実習試験を受けた生徒さん。幼稚園の先生としてやっていくわけですから、園児さんとの積極的な関わりは大切ですね。 面接試験では、アルバイトのことを深く掘り下げて聞かれたと言っていました。これ、幼稚園の先生だけではなく、企業の面接でも結構な割合で深掘りされる ようです。我が家の子供たちも言っていましたから・・・・。結局、学校の友達・親以外の外部の?人間と、どれだけ関わりがあるのかということが重要らしいです。 アルバイトでなくても、ボランティア活動などでもよく、他人とのコミニュケーションが上手に図られるかどうか、上手くやっていけるかどうか・・・。学校と 自宅との往復だけで、学業ばかり専念していても魅力的な人間ではないということでしょうか・・・?まぁ、それは一理あるかな・・・と思います。そして、「所作が きれいだった」とのこと。生徒さん自身も、これについてはよくわからない・・・とのことでしたが、私のようにガサツではないということでしょう。丁寧な動きが 評価されたのかな?何にせよ、4月からは幼稚園の先生デビューです。本当におめでとう!

教室には、実際の保育士さんも通っていただいていますし、幼稚園の 先生になりたい高校生の生徒さんも通っています。保育園・幼稚園の先生はもちろん、小学校の先生になるにもピアノを弾く力が求められます。一人一人の求めるものや 目標に向かってピアノレッスンを行なっています。ご相談などありましたら、声かけをお願いいたします。

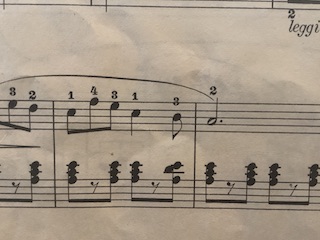

スラーがかかっている最後の音、ドスン!と大きな音で弾いてしまう生徒さん、意外に多いです。大人・子ども関係なくです。私はそのような

弾き方のことを「尻もち音楽」と言って注意をしています。身に覚えのある生徒さん多いのでは?

スラーがかかっている最後の音、ドスン!と大きな音で弾いてしまう生徒さん、意外に多いです。大人・子ども関係なくです。私はそのような

弾き方のことを「尻もち音楽」と言って注意をしています。身に覚えのある生徒さん多いのでは?スラーの記号は、綺麗に音をつなげて 弾く記号になりますが、それと同時に1つの音楽のまとまりであることがほとんど。ですから、まとまりの最後の音をドン!と大きく響かせてしまうと、 何とも格好の悪い音楽になってしまいます。特別に、最後の音にアクセントや大きく弾く記号が書かれていれば、書かれている通りに大きく弾きますが、 何も書かれていない場合は、やさしく弾くようにします。これがフレーズの音処理。まぁ、最後の音を小さく弾くように・・・とも書いてありません。 何も書いてないので、どう弾こうと勝手ではあるのですが、この2つの弾き方を聴き比べてみるとわかると思います。生徒さんが尻もち音楽で弾いてしまった 場合には、私はわざと2つの弾き方を弾いて聴いてもらうようにしています。どちらが良いか?どちらが耳に心地よく入ってくるか?結局、それなのです。 聴いていて、どちらが音楽的に綺麗なの?ってことを考えなければなりません。

2年ほど通っていただいている大人の生徒さんがおっしゃっていましたが、 「やっとフレーズの最後の音の弾き方が自然にできるようになりました」と。ブルグミュラー→ソナチネ と、教本を進めてくださっている生徒さんですが、自然に 弾けるようになるためには、自分の音をよく聴いていなければ直すことができません。これまで、そう言ったことを気にせずに・考えずに弾いていらっしゃったのかも しれません。「自分の音を聴いていないと直せないですね」ともおっしゃっていましたが、間違えないで弾くことばかりに囚われていて、自分の音を聴いていないと、 良いも悪いもわかりません。楽譜通りに弾くことばかりに必死になっている間は、弾き方まで意識ができないですから、まずは正しく弾くことから始めて、弾けるように なったら聴こえ方・聴かせ方に意識を持っていくようにしましょう。ミスなく弾くことが目的ではありません。聴かせる音楽を奏でることを目的に仕上げていくように しましょう。

ドドソソララ・・・と 続くメロディーは、同じ音を連続して弾く同音連打の曲になっています。この同音連打、よく聴いてみるとドッドーソッソーラッラー・・・と、ついつい弾いてしまいます。 正解は、ドードーソーソーラーラーです。違いがわかるでしょうか?同音連打の一音目の音を、スタッカートのように跳ねて弾いてしまうのです。もちろん弾いている本人は、 そんなつもりはないと思います。でも聴こえてくるメロディーは、スタッカートのようになっています。これ、同音連打がなせる技。同じ音は、きれいに音をつなげて弾くことが できないので、どうしても次に同じ音を弾くために、鍵盤から指を早めに離してしまうのです。そうすると、スタッカートのようになってしまいます。じゃ、どうすれば良い? ギリギリまで指を鍵盤から離さなければ良いです。それはわかっているのですが、ついついやっちゃうのですよね?

このスタッカート弾きを手っ取り早く直す方法は、 ドードーソーソーラーラー・・・と、口ずさみながら弾いていきましょう。口で歌っているように聴こえると良いので、口ずさみながら右手の練習をします。自分の弾き方が 客観的に聴けない場合は、一度、自分の演奏を録音してみるのも良い方法です。今回のスタッカート弾きだけではなく、強弱のつけ方や右手と左手のバランスを確かめたり する場合も、録音してみると良いです。自分の演奏がどのように聴こえているのかがわからなければ、直しようもないので、客観的に聴けることが重要です。

この 「きらきらぼし」の曲だけではなく、レッスン中に同音連打の曲を弾いている生徒さんには、同音連打の弾き方の注意をお話ししています。同じ音を続けて弾く部分は、曲の 中でも結構出てきます。曲の内容によって弾き方も変わってきます。先日のステップに参加をされた生徒さんの曲にも、同音連打が使われていましたが、その時の演奏曲は 軽快なリズムを感じて弾く曲でした。その場合は、逆にスタッカートにして演奏するのですが、全てが同じに聴こえるスタッカート(粒を揃えて弾くこと)の練習が必要でした。 今回の「きらきらぼし」は、軽快な曲ではなく横に流れていくメロディーの曲です。きれいに歌って弾く曲なので、スタッカート弾きではアウト。曲によっても弾き方が違って きます。その都度、生徒さんへは弾き方のアドバイスをしていきますが、曲の雰囲気からどのように弾くことが求められているか、先々では感じ取れるようになってほしいと 思います。その曲に似合った弾き方を探していきましょう。

私は生徒さんに、曲のお手本を弾いて聴いてもらうことはしていません。それは、耳で覚えて弾くことを望んでいないから。楽譜を読んで弾いてもらいたいからです。

ですが、表現の学習に進んでいる生徒さんや、楽譜が完全に読めている生徒さんには、音の出し方や響きなどを感じ取ってもらうために、お手本として

弾くことがあります。

私は生徒さんに、曲のお手本を弾いて聴いてもらうことはしていません。それは、耳で覚えて弾くことを望んでいないから。楽譜を読んで弾いてもらいたいからです。

ですが、表現の学習に進んでいる生徒さんや、楽譜が完全に読めている生徒さんには、音の出し方や響きなどを感じ取ってもらうために、お手本として

弾くことがあります。ピアノ上達に大切なことは、真似ることだと思います。まずは上手な人の演奏や上手な人の響きを真似ること。文字だってそうでは ありませんか?上手な人の文字やお手本通りに書くことから始まります。書道教室でもそうですね。まずは真似なのです。ピアノの音の響きも、最初は同じこと。 和音の練習曲を弾いていた小学生の生徒さん、音も正しく他の音を弾いているわけではありません。でも、響きが悪い。もちろん弾き方の説明もします。私が横で、 悪い響きの音と良い響きの音を弾いて聴いてもらうと、違いがわかっています。じゃ、そこからどうするか?良い響きの音がわかっているのですから、自分もそのような 響きが出せるように練習するしかないのです。そのためには自分の音もよく聴いて人の音も聴かなければなりません。

大人の生徒さんのレッスンでも同じこと。 曲の最初の音が ソ の音の始まりでしたが、正しい音で弾いてもらっています。でも「その音は違います!」と、声をかけました。(これ、ホント嫌なヤツ ですよね〜笑)これは、音が間違っているということではなく、音の響きが違うということ。ピン!と音の芯が入っている音が欲しいのです。曲の第一音目って本当に 重要です。音楽の始まりの音ですよ!なんとな〜く始まった感じではなく、意志を持って始めて欲しいのです。ハノンのテーマを弾き始める時も一緒です。ふわっと始まって、 途中からエンジンがかかったようにイキイキとした音を奏でる生徒さんが多いですが、始めるのなら第一音目から始めてよ〜って思います笑。

少し厳しいレッスン 内容のお話になりましたが、これらは表現力を養っている生徒さん向けのレッスン。音読みができていない状態では、音の出し方の指導まではできませんから、まずは楽譜通りに 弾けるように音読みを定着させましょう。楽譜通りに弾くことができるようになったら、上手な人の演奏や音、歌い方を真似ていきましょう。ここまでができるようになったなら、 自分の音をよく聴きながら演奏をしていき、自分の好きな音や響きを求めていくようにすると良いでしょう。様々な上手な人の演奏から、好きなところ・良いと思うところを取り入れて、 自分の音楽を広げていくようにすると良いでしょう。

街中では、クリスマスツリーやクリスマスの音楽なども聞かれるようになりました。暑い日が続いていましたが、既に時は11月。クリスマスは

来月に迫っています。教室では、小学生の生徒さんを対象にクリスマス会を行なっています。狭い教室で生徒さんたちと行う、こじんまりとした

クリスマス会です。対象の生徒さんへは、ご案内もお配りしており、既に出欠票が集まっています。まだ提出されていない生徒さんは、出欠票の

提出をお願いいたします。

今年はクリスマス会へ初参加をされる生徒さんが多く、何名もの保護者の方からプレゼント交換についての ご質問をいただきました。参加者全員でのクリスマスプレゼントの交換をするのですが、小学1年生〜6年生の男女が一緒に なって交換をする予定です。「どんなものを用意したらよいですか?」と、質問を受けるのですが、男女どちらにでも関係のないキャラクターものの 文具やお菓子などをご用意くださるとよろしいかと思います。例えばキティーちゃんだと男の子にはちょっと・・・の状態になりますよね?食品は ダメですよ、という決まりも作っていませんので、消費期限内でしたらお菓子などの食品でもOKです。お子さんたちが楽しむクリスマス会ですから、 ぜひ一緒にプレゼントを選んでくださると嬉しいです。

クリスマス会では、一人2曲の演奏をしてもらうことになっています。短い曲でも長い曲でも、 レッスン曲でも好きな曲でも内容は問いませんが、一人2曲が決まりです。当日の持ち物は、演奏する楽譜、出席カード(レッスン1回分に相当するため)、 会費、交換用のプレゼントです。既に、クリスマス会で演奏するための曲の練習に、取り組んでいる生徒さんもいらっしゃいます。身内だけの会ですから、完璧に・・・ とまでは言いませんが、それでも人前で演奏をするのですから、聴いていただく程度には仕上げてもらいたいです。一生懸命に練習には取り組みましょう。

クリスマス会の参加人数ですが、今年はご案内を14名の生徒さんにお渡ししました。まだ何名かの生徒さんから出欠票が提出されていないので確定では ありませんが、欠席される生徒さんもいらっしゃるので10名前後になるかと思います。1年間の締めくくりとして、楽しい会にしていきたいと思います。何か ご不明な点があれば、お声かけください。

今年はクリスマス会へ初参加をされる生徒さんが多く、何名もの保護者の方からプレゼント交換についての ご質問をいただきました。参加者全員でのクリスマスプレゼントの交換をするのですが、小学1年生〜6年生の男女が一緒に なって交換をする予定です。「どんなものを用意したらよいですか?」と、質問を受けるのですが、男女どちらにでも関係のないキャラクターものの 文具やお菓子などをご用意くださるとよろしいかと思います。例えばキティーちゃんだと男の子にはちょっと・・・の状態になりますよね?食品は ダメですよ、という決まりも作っていませんので、消費期限内でしたらお菓子などの食品でもOKです。お子さんたちが楽しむクリスマス会ですから、 ぜひ一緒にプレゼントを選んでくださると嬉しいです。

クリスマス会では、一人2曲の演奏をしてもらうことになっています。短い曲でも長い曲でも、 レッスン曲でも好きな曲でも内容は問いませんが、一人2曲が決まりです。当日の持ち物は、演奏する楽譜、出席カード(レッスン1回分に相当するため)、 会費、交換用のプレゼントです。既に、クリスマス会で演奏するための曲の練習に、取り組んでいる生徒さんもいらっしゃいます。身内だけの会ですから、完璧に・・・ とまでは言いませんが、それでも人前で演奏をするのですから、聴いていただく程度には仕上げてもらいたいです。一生懸命に練習には取り組みましょう。

クリスマス会の参加人数ですが、今年はご案内を14名の生徒さんにお渡ししました。まだ何名かの生徒さんから出欠票が提出されていないので確定では ありませんが、欠席される生徒さんもいらっしゃるので10名前後になるかと思います。1年間の締めくくりとして、楽しい会にしていきたいと思います。何か ご不明な点があれば、お声かけください。

生徒さんの学習内容は、まだスラーの弾き方の学習前なので、弾き方が難しいと言うわけではありません。音読みと 音符の長さの理解ができていれば弾ける曲のはず・・・。生徒さんのお母様のおっしゃる、ピアノの練習が進まない・・・と言うのは、単純に音読みに 時間がかかっている可能性が高いです。ただでさえ苦手意識のあるヘ音記号の音域が広がってきていますから、楽譜をパッと見たときに音がわからない 状態だと、一音一音数えながら音読みをしていると思うのですが、もう一回練習しようと思ったときに、また数えながらの練習が続くと、時間ばかりが多く かかってしまって、思うように練習が進みません。何よりも、そう何回も何回も数えながらの練習では、ピアノを弾くことが嫌になっちゃいます。五線の中の 音読みは、音読みとしては序の口です。この段階でつまづいていると、ピアノは本当に楽しくありませんし、辛いものになります。

そこで生徒さんの お母様には、「ピアノは弾かなくても良いですから、少しの間、音読み練習をやってみましょう」と、返信しました。ピアノ教室に通っているのに、ピアノの 練習をしないなんて・・・と、思われるかもですが、ピアノを弾いていくためには音読みが必須です。その音読みでつまづいているのに、ピアノの練習をすることは 難しいですから、まずは、ピアノを弾くために必要な音読みを先にやって欲しいです。教室で行なっている音符カード読みも、第一弾のレベル4までは終わらせて欲しいと 思います。1つ1つの音を数えながら読むのは、本当にピアノを習い始めた最初の間だけ。ピアノ学習を始めた最初の簡単な間に、レベル4までを読めるようにしておくと 楽しめるピアノになると思います。

ピアノって、音がパッとわかれば初見演奏(初めて見た楽譜の曲が弾けること)ができるようになります。その状態に なると、1曲の曲が仕上がる時間が短くなりますから、次から次へと曲の練習が進んでいくことになります。結局、音読みができる人がどんどん進んでいくことに なります。ピアノを弾いているから進んでいくのではなく、音読みができるから進んでいきます。音読みに不安があって練習が進まない場合は、無理やりピアノを 弾くのではなく、音読み重視の練習をやってみることをオススメします。ピアノを弾かない練習で、弾けるようにしていきましょう。

ピアノの基礎学習が終わって、ブルグミュラーのテキストに進む大人の生徒さん。基礎学習が終われば、自分で楽譜を見て弾ける状態ができていますから、

そんなに難しいものでなければ、自分で楽しみながらピアノを弾くことができます。好きな曲を好きなように続けることもできますが、「ブルグミュラー25の

練習曲」と言うテキストに進んで表現をしていくことを学んだり、腕や指の使い方を学んで様々な音を出していく学習に進んでいくこともできます。ここからは、

自分で進みたいように進んでいくことになります。

ピアノの基礎学習が終わって、ブルグミュラーのテキストに進む大人の生徒さん。基礎学習が終われば、自分で楽譜を見て弾ける状態ができていますから、

そんなに難しいものでなければ、自分で楽しみながらピアノを弾くことができます。好きな曲を好きなように続けることもできますが、「ブルグミュラー25の

練習曲」と言うテキストに進んで表現をしていくことを学んだり、腕や指の使い方を学んで様々な音を出していく学習に進んでいくこともできます。ここからは、

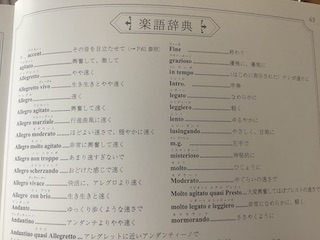

自分で進みたいように進んでいくことになります。ブルグミュラーのテキストに進む場合は、表現をがっつりと学んでいきますから、これまで以上に 曲の背景を考え、曲に似合った弾き方を掘り下げていきます。そこで重要なのは「楽語」と呼ばれる言葉。クレッシェンド、フォルテ、ピアノ・・・など、日頃から よく出てくるこの言葉は、楽語です。そしてこの楽語はイタリア語。ギロックなどアメリカの作曲家の楽譜には英語で書かれていたり、ラベルやドビュッシーなど フランス音楽の楽譜にはフランス語で書かれている場合もありますが、基本はイタリア語です。どうしてイタリア語?西洋音楽が確立された時代の音楽の中心が イタリアだった・・・と言われていますから、イタリア語で広がっていったのでしょう。余談になりますが、いつも口ずさんでいるドレミファソラシドも、イタリア語 です。日本語ではドレミファソラシドは、ハニホヘトイロハ になります。

その「楽語」が多く出てくるブルグミュラーテキスト。音楽的な表現で演奏する ためには無視をすることができません。その曲・その場面をどのような気持ちで演奏をしたら良いかが書かれていますから、その言葉を理解して楽譜を読む必要が あります。結構な量があるかと思いますが、私個人的には、覚えなくても良いと思っています。覚えなくても良いと言うのは、暗記をしなくても良い、と言うこと。 ぶっちゃけ、調べてすぐにわかるものの暗記は必要ないかなぁ・・・。個人的な意見ですが・・・。今は便利で、スマホですぐに調べることができますよね? 演奏時に理解できていれば良いと思うので、覚えることが難しければ書き込んでもらってOKです。ドレミのふりがな以外は書き込んでもらってOK。過去の生徒さんの 中には、楽語の意味を楽譜の中に書き込んでいたピアノ男子の生徒さんがいらっしゃいました。素晴らしいと思います。

小学生の生徒さんから大人の生徒さん まで、ブルグミュラーのテキストを学習している生徒さんは多くいらっしゃいます。大人だから、こどもだから、で、学習内容が変わるわけではありません。楽譜の 中に書かれている楽語の意味を理解して演奏に生かしていくことは変わりません。曲の速さ、強弱、表情や気持ちなど、作曲家の意志を尊重する演奏を心がけて いきましょう。

表現の学習に進んでいる生徒さんに共通してお伝えすることは「自分の音を聴きましょう」と 言うこと。それは耳の中に勝手に入ってくる音ではなく、意識をして聴いて欲しいと言うことです。自分の音をよく聴くためには、弾くことに必死になっている段階では 聴くことができません。弾くことに一生懸命になっている間は、自分がどのように弾いたのか・どのような音が出ているのか、までを意識できないからです。一通り、生徒さんの レッスン曲を最後まで聴かせてもらってからのレッスンですが、フレーズの終わりの音処理の仕方はもちろん、フレーズの始まりの音の出し方など、とても細かいことの レッスンになっています。本当に面倒臭いですよね〜私って。ホント、いつも思うけれど小姑のように細かいことをウダウダと言っています。でもねっ、そうすると、もっともっと良く なるのです。今のままだと勿体無いと思うから、いろいろとお話しさせてもらっています。

自分の音を聴きながら演奏をしてもらった結果、生徒さんは突然に止まって しまいました。フレーズの最初の音が大きな音で出てしまったからです。「フレーズの弾き始めの音は小さく出てきましょう」と、お話をしていた最中のことでした。その部分は 大きな音で弾く部分ではないので、そっと出てきて欲しかったのです。それなのに・・・ドン!(いや、ここまで大きくなかったですけど)、思いのほか大きな音で出てきて しまったことに気がついた生徒さん。自分の音を意識をして聴いていたからこそ、自分の音の大きさにびっくりして止まったのだと思います。この意識が大切です。自分の音を 聴いて、良い・悪い の判断ができれば直すことができます。弾き方を変えることができますね。表現を学んでいる生徒さんには是非、自分の音を聴いて練習に取り組んで 欲しいです。自分の音を聴けば変わりますよ。

ピアノの練習をしているけれど、なかなか上手くならない・スルスル弾けない・・・なんてことあると思います。まぁ、生徒さんそれぞれの練習時間もありますけど。

でも、スルスル弾けない・・・と嘆く前に、一度やってみて欲しいことがあります。それは、口ずさむこと。って何?どうするの?

ピアノの練習をしているけれど、なかなか上手くならない・スルスル弾けない・・・なんてことあると思います。まぁ、生徒さんそれぞれの練習時間もありますけど。

でも、スルスル弾けない・・・と嘆く前に、一度やってみて欲しいことがあります。それは、口ずさむこと。って何?どうするの?今回たまたま、生徒さんが 弾きにくそうに何度も何度もチャレンジしていた旋律ですが、他の曲でも同じことです。生徒さんが練習していた左手の動き。ラドミラドミレミラドミシミシミラミミミミミミミ、 書き記すと呪文のようですが、この音の並びを口ずさむことができれば弾くことができますし、口ずさむことができなければ弾けません。不思議なようですが本当の話。 別に音楽的に歌わなくて良いのです。棒読みのドレミで構いません。音程を正しく取ることが目的ではなく、弾く音がスラスラと出てくるかどうかが重要です。その棒読みができない間は スラスラと弾くことができませんから、まずは棒読みに挑戦してみると良いです。生徒さんにも棒読みをしてもらいましたが、やっぱり読めていないです。読めていないから 弾くことができません。つい弾くことばかりの練習に目が行きがちですが、弾きたい旋律をスラスラ読む練習もやってもらうと、時間をかけずに弾くことができます。

ピアノ学習の最初は、音を読んでからピアノを弾き始めていませんでしたか?もちろん最初の段階では、音読み重視で音を覚えてもらうために楽譜を読んでもらっていましたが、 その時も、音読みでつっかかっていれば弾けなかったと思います。音域が広がって音がたくさん出てくるようになっても、結局やることは一緒なので、まずは楽譜を見ながらの スルスル読みをやってみましょう。口で言えないことは弾くことができません。弾けない・・・と嘆く前に口ずさんでみて。

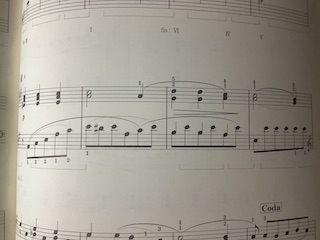

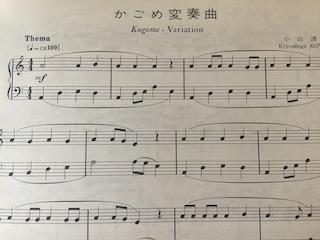

「変奏曲を弾いてみたい」と、小学6年生の生徒さんの申し出。変奏曲と言ってパッと頭の中に浮かぶのは、モーツアルトの「きらきらぼし変奏曲」でしょうか?

ただ生徒さんは、何かしらの希望曲があるわけではなく、漠然と変奏曲が弾きたいようです。これにはちょっと驚き!なんて言うか、生徒さんの視点がおもしろいと

思いました。「変奏曲が弾きたい」って思うもの?私には思い浮かばない考え。さて、どうしましょうか?

「変奏曲を弾いてみたい」と、小学6年生の生徒さんの申し出。変奏曲と言ってパッと頭の中に浮かぶのは、モーツアルトの「きらきらぼし変奏曲」でしょうか?

ただ生徒さんは、何かしらの希望曲があるわけではなく、漠然と変奏曲が弾きたいようです。これにはちょっと驚き!なんて言うか、生徒さんの視点がおもしろいと

思いました。「変奏曲が弾きたい」って思うもの?私には思い浮かばない考え。さて、どうしましょうか?「変奏曲」と言うのは、主題から拍子や和声(音の 重なり)、リズムなどを変えて旋律を変化させている曲のこと。「きらきらぼし変奏曲」を一度聴いてみるとわかるのですが、あの簡単な、きらきらぼしの旋律が、最後には 大変な?ことになっています。様々な弾き方を学ぶことができる変奏曲は、内容的にはかなりの学習になります(と思います)演奏する曲にもよりますが、16分音符が出てきたり 3連符が出てきたりします。弾いてみたいと言う思いがあるのならば、変奏曲の練習はオススメです。が、先ほどから出てきている「きらきらぼし変奏曲」は、かなりの難曲です。 教室の生徒さんでは、これまでに3人の生徒さんしか弾いていない曲。生半可な気持ちで練習に取り掛かったら、最後まで弾けない可能性がある曲。6年生の生徒さんは、教室の中では かなりの腕前ですが、それでも今はまだ難しいかな・・・と思います。

そこで、私からの提案は「かごめ変奏曲」や「幻想曲さくらさくら」どちらの曲も、皆さんがよく 知っている日本の曲が主題になっている曲。主題から様々に音やリズムが広がっていて素敵な曲になっています。「きらきらぼし変奏曲」と比べると弾きやすいかなぁ・・・とは 思います。「きらきらぼし」と比べると少し簡単と言うだけで難しいことには変わりないのですが・・・・。せっかくだから挑戦してもらいたい気持ちはありますが、最終的に決断を するのは生徒さん。弾きたい、と思う時に、自分に合った曲に巡り合えることもそうそうないので、生徒さんにはじっくり考えてもらいたいと思います。最近の教室の生徒さんたちは、「これが 弾きたい!」と思う曲がない生徒さんも多いので、弾きたい曲があることは素晴らしいこと。じっくり考えてみて〜。

私はこのメッセージを読んだ時に、お母さんの、この大らかさって大切だと思いました。 ピアノに限らずですが、失敗をした時や上手くいかなかった時に、怒ってしまったり怒りたくなる気持ちってあると思います。私もそうでしたし・・・。今は、もう叱ったり 怒ったりする子どもがいないので(既に大きくなっちゃって・・・)少し離れた位置から様々なことを見れるようになっていますが、親の立場から子どものことを見ていると、 ダメ出しばかりしたくなっちゃいますよね笑。でも、既に終わったことを怒っても仕方がないと言うか・・・。それよりも今回のことを踏まえて、次にどのように繋げて いくのかが大切です。ここで叱ってしまうと、お子さんはこの先、挑戦することを恐れて次の一歩を踏み出すことができなくなる可能性もあります。悔しがって大泣きする 経験が大切だとおっしゃったお母さん、さすがです!

私も人様のことを偉そうに言える立場ではありませんが、周りからの言葉掛け一つで、お子様はどのようにも 育っていきます。前向きな言葉掛けをしているとお子様も前向きに、文句ばかり言っているとお子様も文句の多い人に、感謝が少ないと感謝をしないお子様に育って いきます。良くも悪くも親や周りの影響を受けるもの。失敗を恐れず前向きに進んでいけるようにしていきたいですね。生徒さんには「やっちゃったわね〜笑。次のステップでリベンジだね」と、 声をかけました。次の舞台までに成長して、ひと回り大きくなった姿が見られると嬉しいです。

この手の持ち主は、 ピアノもサッカーも頑張るサッカー男子。サッカーに例えて話をするならば、サッカーをする時に使用するスパイクシューズにしても、別にヒールでサッカーをしようと思えばできない ことはありません。物理的にはできますが、動きにくい・走りにくい・・・などなど不都合が生じてくるはず。ですからサッカーに似合ったシューズを用意するのではないでしょうか? ピアノも同じ事。変な手の形でもひっくり返してでも?ピアノは弾くことができます。鍵盤を押せば音は出ますから。物理的には、どんな手の形だって弾けるのですが、やはりそれでは 不都合が生じませんか?綺麗な曲にならない・指の動きが悪い・・・などなどです。ですから、サッカーにしてもピアノにしても、それに似合った環境を整えることが必要です。基本の 手の形に整えてピアノを弾くこと、それがまず、ピアノを弾くための基本・環境です。

教室のレッスンでは、ピアノ学習の最初から基本の手の形については口うるさくレッスンを しています。2歳・3歳さんの小さな生徒さんについてもです。小さな生徒さんは指の力もかなり弱いので、音をしっかり出そうと思えば力が入ってしまいます。力が入ると変な指の 形になってしまうので、音の大きさよりも綺麗な手の形を優先させます。それほどまでに、手の形は重要です。ですから、整っていない手の形で演奏している生徒さんへは「手の形」 「手」と、弾いている横で声をかけています。でも結局、最後は自分です。声をかければ、その時はしっかりとした手の形になりますが、またすぐに変な手の形になってしまいます。 その度に声をかけていますが、同じことの繰り返し。結局、直そうとする気持ちがあるかどうか。直さなきゃいけない・・・と思っているかどうか。最後は自分ですよ!

ピアノの横に、やっと出すことができたクリスマスツリーです。2週間ほど前から年長の生徒さんから「おうちではクリスマスツリー飾ったよ。まだ飾らないの?」と

言われていました。昨年は、この生徒さんよりも私の方が早くに飾っていたツリーですが、今年は生徒さんに負けた!(別に競争してないけど)街中では、クリスマスの

音楽やクリスマスの雑貨などを見かける時期になってきました。ウキウキするクリスマスまで1ヶ月ほど。サンタさん来るといいなぁ。

ピアノの横に、やっと出すことができたクリスマスツリーです。2週間ほど前から年長の生徒さんから「おうちではクリスマスツリー飾ったよ。まだ飾らないの?」と

言われていました。昨年は、この生徒さんよりも私の方が早くに飾っていたツリーですが、今年は生徒さんに負けた!(別に競争してないけど)街中では、クリスマスの

音楽やクリスマスの雑貨などを見かける時期になってきました。ウキウキするクリスマスまで1ヶ月ほど。サンタさん来るといいなぁ。12月25日は、小学生の生徒さん 対象のクリスマス会を開催します。既に出欠票をいただいている生徒さんが大半ですが、参加をする生徒さんたち、そろそろ演奏する2曲の曲決めをお願いしたいです。 お迎えにいらっしゃる保護者の方や生徒さん本人にも演奏曲のことはお話していますが、なかなか決まらない生徒さんもいらっしゃいます。既に9月・10月あたりから、クリスマス 会で演奏するための曲をレッスンしている生徒さんもいらっしゃいますが、日頃のレッスン曲で弾いている曲やこれまでに弾いてきた曲の中から選んでもらって構いません。 簡単・難しい・・・は関係ありませんが、他の人に聴いていただく演奏にしたいので、スルスル弾けるようには練習が必要です。前に合格した曲の場合は、お子さんたちが忘れて いる場合もありますから、もう一度、弾き込みの練習が必要になるかと思います。曲を決めて弾き込みの練習を行うようにしましょう。かなり寒い日もありますから、体調を 整えることも忘れずに練習をしっかりと行っていきましょう。

そんな中、ギリギリの申し込みで3月の大泉学園ステップに 間に合った生徒さんも。金曜日にステップの相談をいただいて、そこからの曲決め。「先生のオススメで・・・」という事で、生徒さんの弾いてみたい曲の ご希望を伺いながら、その日のうちに曲決定。何という速さ・・・・。次の生徒さんのレッスン日に申込書を用意しようと考えていたところ、まさかの「締め切ります」 情報。本当にたまたまですが、他の先生から「大泉学園は締め切るわよ〜」と、お話が入ったので、生徒さんにはレッスン日ではない日曜日に、ステップの申込書を 取りに来ていただきました。そこからすぐに申し込みをしていただき何とかセーフ。これが1日遅れていたら、ひょっとしたらアウトだったかもしれません。 せっかくの参加表明なのに、出鼻をくじかれる状態になったら残念ですから。よかった、よかった。

どちらのステップでも同じ事ですが、ホールの使用時間を 過ぎての開催はできませんから、参加人数の上限が決まってきます。極端な話、200人や300人が演奏することはできません。ですから、申し込みの期日よりも人数が 上限に達したら、4ヶ月前であっても締め切る事になります。その為、人気のホールでの参加の場合は、取り敢えずの参加レベルを決めて、参加曲がすぐに決まらない場合は、 取り敢えずの参加曲を決めて申し込みをしておくことが得策です。後から参加曲は変更ができるからです。参加レベルの変更もできますが、レベル変更の場合は手数料が かかってしまいます。曲の変更のみでしたら、そのまま変更届を出すだけ。ゆめりあホールは、過去の例から言っても、かなり人気のホールです。これから先、ゆめりあホール でのピティナ・ステップは気をつけておく必要があります。今回は少しヒヤヒヤしましたが、参加を決めた生徒さんには頑張ってもらいましょう!

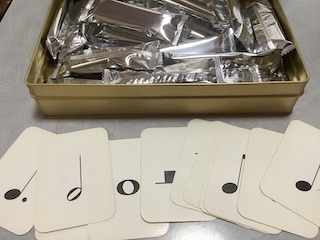

ついこの間まで暑い日もあったりして、なかなか寒くならない・・・と思っていたところの最近の寒さ。やっぱり寒いのは苦手・・・と、天邪鬼なことを

考えている今日この頃。ようやく気温が下がってきましたので、今年も楽しく音符・休符の長さ(音価確認)を学習してもらえるよう、お菓子を用意しま

した。みんな、音符や休符の長さ、覚えているでしょうか?

ついこの間まで暑い日もあったりして、なかなか寒くならない・・・と思っていたところの最近の寒さ。やっぱり寒いのは苦手・・・と、天邪鬼なことを

考えている今日この頃。ようやく気温が下がってきましたので、今年も楽しく音符・休符の長さ(音価確認)を学習してもらえるよう、お菓子を用意しま

した。みんな、音符や休符の長さ、覚えているでしょうか?今年からピアノ学習を始めた初心者さんや、小さな生徒さんたちに楽しみながら学習を してもらう企画ですから、全員に・・・と言うわけではありませんが、少しの隙間時間だったり、レッスンの最初に確認作業として取り入れたいと思います。 昨日も、未就学児の生徒さんと8分音符や付点4分音符の学習をしましたが、分数や小数点の概念がない小さな生徒さんへは、1つの半分、1つと半分、などの 覚え方で学習をします。分割音符を学習するあたりから音符の長さは難しくなっていきます。もう少しすると、8分の6拍子の曲を学習するようになり、そうなると、 1拍となる音符が違ってきます。ですから、最初に学習をする音符・休符の長さを徹底的に覚える必要があります。すぐには理解ができなくても慌てることは ありません。何度も何度も学習していきますし、言い続けますので・・・。まぁ、音符の長さも音読みもゲーム感覚で楽しく覚えていくのが1番です。楽しみ ながら学習していきましょう!

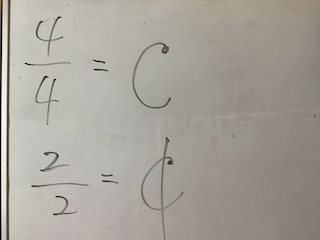

生徒さんが、楽譜の中の拍子記号を見て「これは何ですか?」と、尋ねてきました。いつもは、4分の4とか、8分の6とか、分数の形で書いてある拍子記号の

ところに、数字ではないCの記号が書いてありました。実はこれも拍子記号です。

生徒さんが、楽譜の中の拍子記号を見て「これは何ですか?」と、尋ねてきました。いつもは、4分の4とか、8分の6とか、分数の形で書いてある拍子記号の

ところに、数字ではないCの記号が書いてありました。実はこれも拍子記号です。写真にも写っているように(殴り書きで申し訳ありませんが)、 C=4分の4拍子のことを意味します。Cに縦線が入っている拍子記号は2分の2拍子です。拍子記号の見方は、分母の数は1拍の単位、分子の数は1小節にそれが いくつ入っているか、を表します。例えば4分の4拍子ならば、分母の4は4分音符のこと、分子の4は1小節に4つ入っているということになります。8分の6 拍子は、8分音符が6つ入った6拍子のことです。分母の数が変わってくれば、1拍で数える音符の単位が変わる事になります。小さな生徒さんが8分の6拍子を 学習するようになると、多くの生徒さんは最初は音符の長さに戸惑いがでてきます。何かさ〜、ややこしいのよ。でもこれも何度も何度もお話をしたり、お菓子を 使って音符の長さを学習している間に覚えていきます。まずは、今学習している音符や休符の長さを確実に覚えるようにしましょう。ちなみに、2分の 2拍子は、2分音符を1拍として数える拍子。2分の2拍子の曲を演奏するときは、2分音符を見ても2拍伸ばすことができません。

楽譜の中の ちょっとした疑問や弾き方などの疑問など、思うことがある場合には、今回の生徒さんのように尋ねてください。もちろん私も全て知っているわけでは ありませんから、調べたりすることもあるかと思います。その時は一緒に学習していきましょう。わからないことは悪いことではありません。わからないまま何となく 過ごしている方がよろしくないです。わからないことをわかるようにして進めていきましょう。