講師から

私はピアノレッスンにおいて、「聴く」と言うことをかなり重視しています。自分が出したい音で演奏をするためには、当然、自分の音を聴いていなければ、

出したい音が出ているのかどうか・良い音なのか悪い音なのか判断ができません。「聴く力」を養うことは、とても重要です。

私はピアノレッスンにおいて、「聴く」と言うことをかなり重視しています。自分が出したい音で演奏をするためには、当然、自分の音を聴いていなければ、

出したい音が出ているのかどうか・良い音なのか悪い音なのか判断ができません。「聴く力」を養うことは、とても重要です。小学1年生の生徒さんの レッスン曲は、ト長調(ファのシャープ)の曲でした。右手の旋律はシャープを落とすことなく正しく弾いてくれていましたが、左手はファのシャープを落として 弾いていました。まぁ、横で聴いていても変な感じがします。それなのに、生徒さんは何事もなかったようにそのままスルー。もう一度弾いてもらっても間違った まま。間違いとしてはシャープを落としているので、つければ良いだけなので大きなミスではありません。ミスの大きさが問題ではなく、自分の音を聴いているか どうかが問題なのです。「よく聴いてごらん」と、正しい弾き方とシャープを落とした弾き方を横で聴いてもらいました。人の演奏を聴くと「なんか変!」という ことがわかります。・・・であれば、自分の演奏でもわかるはず。いや、気がつくようにならなければいけません。

生徒さんには少し前から「もっと 自分の音を聴きなさい」と、声をかけてきました。「聴く」と言うのは、耳の中に勝手に音が入ってきている状況を言っているわけではありません。それは 聴いている事にはなりません。ただ耳の中を音が通っているだけ。「聴く」と言うのは意識をして聴くことを指しています。その甲斐があって、生徒さんの音は優しくやわらかな音に なってきました。演奏する曲にもよるので、いつもいつも優しい音が良いわけではありませんが、今回の練習曲はやわらかな音が似合っています。「聴く」と言うことを 意識すると、音が変わってきます。正しく楽譜を読む力・弾く力ができている生徒さんへは、小学1年生の小さな年齢の生徒さんでも「聴く」ことをレッスンしています。 表現の第一歩は「聴く」ことですから、聴く力、養っていきましょう。

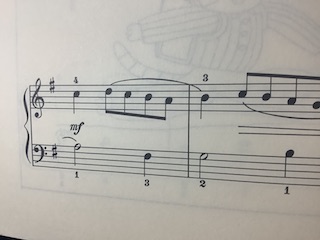

未就学の生徒さんから小学校低学年の生徒さんまで、赤丸で囲んだ音を 間違って弾いてきています。5番の指番号で弾くように指示がありますが、手を動かさないまま5番の指で鍵盤を押すと、楽譜に書いてある音は出ません。少し離れた 音を弾くようになっている曲なので、手を動かして弾く曲です。それなのに・・・そのまま、そこにある5番の指を押して弾いているので音が違っているのです。いや〜もうねっ、 私、叫びたい💢「一体何やってんの?💢」実際には叫んでいませんけど。私、優しい先生だから。それって、全く楽譜の中の音符・音を見ていない証拠です。教室では、 音読み学習に力を入れていて音を読めるようにしてきているのに、せっかく読めるようになった音を無視するなんて・・・。いい加減にしなさいよ・・・。お〜怖!

そもそも、音は番号で管理されていませんから、指番号だけを見ていても弾けません。ピアノの鍵盤の数は88鍵。それを両手合わせて10本の指で弾いていくのですから、音を読んで 指を動かして弾かなければ曲が成り立ちません。音を読むことを真っ先にしなければならないのです。いつも言っていますが、新しい曲を練習する時の楽譜の見方は、必ず楽譜の左端から 見るようにします。1番左端には音部記号(ト音記号やヘ音記号)が書いてあります。次にシャープやフラットなどの調号、そして何拍子の曲なのかがわかる拍子記号が出てきます。 新しい曲の練習は、まずここから。そして音読み。指番号も大切ですが、それは音読みをしてからになります。その音に何番の指を持っていくのか?の順番で楽譜を見ましょう。

楽譜を読むことは「慣れ」が大きいです。同じ曲を長い間練習していると、楽譜を見なくても弾けるようになっていきます。それはそれで別の学習にはなりますが、音読みや 楽譜読みには慣れることがありません。次から次へと新しい楽譜の曲に触れることで、音読みも早くなっていきますし、楽譜の読み方にも慣れていきます。ですから、発表会などを 除いて、同じ曲で長い間止まっていることは良いこととは言えません。様々な音の並び、様々なリズム、様々な調号の曲に触れて、楽譜を「読む」と言う事に慣れていくように していきましょう。

今日はピアノレッスンを受けていただくに当たっての、認識の擦り合わせをしておきたいのですが・・・。ピアノレッスンは、ピアノを学習する場であるので、

レッスン中に食べ物を食べることは禁止です。それは学校の授業中と一緒。もちろん学校、小学校や中学校には、お菓子や他の食べ物を持っていくことが禁止されていると

思います。ピアノ教室も、それと同じ認識で考えてもらえるようにお願いします。

ある生徒さんは、みかんを食べながらレッスン室へ入ってきました。 このことだけでも私は、目がテン!になってしまったのですが・・・。生徒さんには「ピアノは学習する場だから、食べ物を食べながらはできないよ。学校と 一緒だから。それに、口を動かしながらお話を聞いたりしゃべったりって行儀が悪いでしょ」と、お話をしました。その時は、食べ終わるまで待ってからレッスンを 始めましたが、私の言い方が悪かったのか・・・!?次のレッスンでは「今日は飴にしたから口は動かない」と言って、口の中には飴が入っていました。いやいや、 そうことではなかったのですが、まぁ、私の言い方も悪かったのかな?私の言葉をそのまま素直に受け取ってしまったのだと思いますが、お子様って、時々、大人が 思いもしないような発想で物事を考えますから。口が動く・動かない ではなく、何かを食べながらや舐めながらではなく、口の中は空っぽにしてレッスンを受けて いただきたいと思います。口の中が気になってレッスンに集中できないことも考えられますから、レッスンに来る前には、口の中を空にして家を出てきて欲しいです。

生徒さんが、どのような状況でみかんやお菓子を食べていたのかわかりませんが、生徒さんの状況によっては、お家に誰もいない中でピアノ教室へ通われて いる場合もあると思います。おやつを食べてからピアノ教室へ通っている生徒さんもいらっしゃると思いますが、お家でも、ピアノ教室に通う心構えのお話を してもらえると助かります。私は、ピアノレッスン自体は楽しく行えるようにしていきたいと思っていますが、だからと言って、レッスンへ対する姿勢はきちんと してもらいたいと思っています。今回の食べ物を食べながらのレッスンや、テキストなどを乱雑に(カバンから投げるように出してしまう生徒さんもチラホラ・・・) 扱う場合や、レッスン中に寝転んだりなどの態度が悪い場合には、注意をさせてもらっています。ピアノ教室は、学習をする場であることの認識を、保護者も生徒さんも 持って欲しいと思っています。お家で一度、お話をしてみてください。

ある生徒さんは、みかんを食べながらレッスン室へ入ってきました。 このことだけでも私は、目がテン!になってしまったのですが・・・。生徒さんには「ピアノは学習する場だから、食べ物を食べながらはできないよ。学校と 一緒だから。それに、口を動かしながらお話を聞いたりしゃべったりって行儀が悪いでしょ」と、お話をしました。その時は、食べ終わるまで待ってからレッスンを 始めましたが、私の言い方が悪かったのか・・・!?次のレッスンでは「今日は飴にしたから口は動かない」と言って、口の中には飴が入っていました。いやいや、 そうことではなかったのですが、まぁ、私の言い方も悪かったのかな?私の言葉をそのまま素直に受け取ってしまったのだと思いますが、お子様って、時々、大人が 思いもしないような発想で物事を考えますから。口が動く・動かない ではなく、何かを食べながらや舐めながらではなく、口の中は空っぽにしてレッスンを受けて いただきたいと思います。口の中が気になってレッスンに集中できないことも考えられますから、レッスンに来る前には、口の中を空にして家を出てきて欲しいです。

生徒さんが、どのような状況でみかんやお菓子を食べていたのかわかりませんが、生徒さんの状況によっては、お家に誰もいない中でピアノ教室へ通われて いる場合もあると思います。おやつを食べてからピアノ教室へ通っている生徒さんもいらっしゃると思いますが、お家でも、ピアノ教室に通う心構えのお話を してもらえると助かります。私は、ピアノレッスン自体は楽しく行えるようにしていきたいと思っていますが、だからと言って、レッスンへ対する姿勢はきちんと してもらいたいと思っています。今回の食べ物を食べながらのレッスンや、テキストなどを乱雑に(カバンから投げるように出してしまう生徒さんもチラホラ・・・) 扱う場合や、レッスン中に寝転んだりなどの態度が悪い場合には、注意をさせてもらっています。ピアノ教室は、学習をする場であることの認識を、保護者も生徒さんも 持って欲しいと思っています。お家で一度、お話をしてみてください。

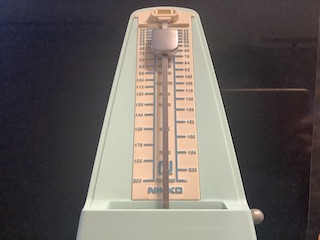

ピアノを長く習っている人は持っているメトロノーム。メトロノームは、曲の速さを確認したり、一定の速さで曲を仕上げために活用するもの。曲には、作曲家の意図する

速さがありますし、曲の演奏は、曲の最初から最後まで同じ速さで演奏することが求められます。自分勝手に速く弾いたり遅く弾いたりはしないもの。それらを確かめる

ためにも、メトロノームが必要になってきます。では、いつ頃からメトロノームを使った練習をするのでしょうか?

ピアノを長く習っている人は持っているメトロノーム。メトロノームは、曲の速さを確認したり、一定の速さで曲を仕上げために活用するもの。曲には、作曲家の意図する

速さがありますし、曲の演奏は、曲の最初から最後まで同じ速さで演奏することが求められます。自分勝手に速く弾いたり遅く弾いたりはしないもの。それらを確かめる

ためにも、メトロノームが必要になってきます。では、いつ頃からメトロノームを使った練習をするのでしょうか?通常のレッスンでは、生徒さんたちには拍子を 数えながら弾いてもらっていますから、最初からメトロノームを導入していません。テクニック教材で8分音符が出てくるときに、正確な8分音符をのリズムを弾けるように するため、メトロノームに合わせた練習をお願いしています。ただしこれは、小さな生徒さんのピアノレッスンでの話です。年齢が大きくなってピアノレッスンを始めた 生徒さんや大人の生徒さんの場合は、小さな生徒さんと使用するテキストが違っていますから、若干、学習する内容が前後する場合もありますので、その都度、生徒さんへは メトロノームのお話をさせていただいています。

基本は、8分音符の連打練習での使用開始なのですが、他の生徒さんよりも早くにメトロノーム練習を取り入れる パターンがいくつかあります。まず、ピティナ・ステップなど何らかの舞台で演奏する場合。舞台での演奏には正確な演奏が必要ですから、メトロノームに合わせての練習が 必須となります。そしてもう一つのパターンは、数えながら練習をしていても、極端に数え方がゆっくりになったり速くなったりする場合や数えることができなくて速さが 一定にならない場合。これらは本当に稀なパターンになりますが、あまりにも曲の速さのブレが大きい場合には、メトロノームで強制的に速さを一定にしてもらいます。 どの場合も、メトロノームに合わせる練習が必要になるときには、生徒さんたちへは声をかけさせてもらっています。

メトロノームは、写真のような振り子式の ものと、小さい電子式のものとあります。どちらもそれぞれに、良い面・悪い面がありますが、小さな生徒さんで初めてメトロノームを使用する場合は、振り子式が絶対に オススメです。音がはっきり聴こえてくることと、メトロノームの動きが目でも確認できることがオススメの理由です。メトロノームを購入したら、普段の練習曲も メトロノームと合わせる練習をしましょう。拍子・リズムを正確に刻むクセがついてきますよ。ぜひ!

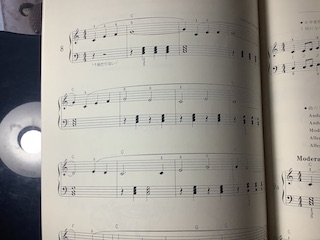

10月に入会された小学生の生徒さん。高学年の生徒さんで、見たり聴いたりの中でのピアノ演奏をされていた生徒さんでしたが、楽譜を読むところから

ピアノ学習をしている最中です。使用テキストが大人向けのものなので、2ヶ月ほどしか経っていませんが、既に両手バラバラ弾き、スラー弾き、左手和音伴奏など、

様々な要素が入った曲の練習になっています。小さな生徒さんの「はじめてピアノ」の生徒さんと違って、学習進度がかなり早いです。

10月に入会された小学生の生徒さん。高学年の生徒さんで、見たり聴いたりの中でのピアノ演奏をされていた生徒さんでしたが、楽譜を読むところから

ピアノ学習をしている最中です。使用テキストが大人向けのものなので、2ヶ月ほどしか経っていませんが、既に両手バラバラ弾き、スラー弾き、左手和音伴奏など、

様々な要素が入った曲の練習になっています。小さな生徒さんの「はじめてピアノ」の生徒さんと違って、学習進度がかなり早いです。そんな生徒さんの 練習曲を聴いていると、止まって弾き直すことが多いです。それは、音を間違って弾いてしまったり、スラーを切ることを忘れたり・・・。間違ったことに気がついて 弾き直すことは良い行いですが、その回数があまりに多いと何の曲を弾いているのかわからなくなってしまいますし、何より音楽の流れが悪すぎます。曲って流れるように 演奏することが大前提ですから、まずは流れ良く弾けるようにしていかなきゃ。じゃ、どうする?ミスが多い場合や止まったりすることが多い場合は、両手で弾くことを 一旦やめて片手練習をしましょう。止まったりつっかかったりしながら両手練習をエンドレスで行なっていても、曲が仕上がるまでの時間が多くかかります。止まったり つっかかったりするのには、生徒さんなりの理由があります。なぜ止まってしまうのか・つっかかってしまうのか、の原因を除かなければスラスラ弾きは手に入りません。

生徒さんの練習曲を例にお話をすると、まず、左手の和音の練習が必要です。この曲には3つの和音が使われています。ドミソ・ドファラ・シレソの3つに なりますが、これらの和音の指番号が違ったまま弾いています。指番号を直した上で、この3つの和音を早い速さで順番に弾く練習をしましょう。実際には早い速さで 弾くわけではありませんが、それぞれの手の形を覚えるために練習をすると良いでしょう。右手については、タイも出てきていて音符の長さをきちんと把握する必要が あります。拍子が崩れたまま弾いているので、数えながら練習で正しく拍子を取るようにします。スラーは音楽のまとまりですから、1つ1つのまとまりを感じながら、楽譜を よく見ながら練習をします。よくやってしまうのは、楽譜を見ないで鍵盤ばかり見て弾いてしまうこと。ピアノは、下(鍵盤)ばかり見て弾きませんよ。

生徒さんには、これらのことをレッスン中にお話をしています。他の生徒さんも含めてですが、片手練習をするようにお話をするのは片手練習が必要な要素が あるからです。それは生徒さんによって様々です。音を正しく把握できていない場合や正しい弾き方ができていない場合などなど。他には、シャープやフラットの 数が多すぎて、その調の音楽が頭の中に入っていない場合なども、まずはその音楽の雰囲気に慣れるために片手練習を提案することもあります。早く両手で弾きたい 気持ちもわかりますが、片手で上手に弾けていないのに両手は無理だと思いませんか?片手練習の必要性を理解して、じっくり練習に取り組んでもらえたら・・・と思います。

小学1年生の生徒さんとのレッスン、生徒さんは音もリズムも指番号も楽譜の通りに 弾いてくださっていました。1週間で弾いてきてくれたことに驚くくらいの譜読みの早さ。たどたどしい感じはあるので、ここからは弾き込みの練習になります。 生徒さんが弾いている姿を見ていると、何だかちょっと弾きにくそう?楽譜に書いてある指番号が間違っているわけではありません。楽譜の指番号も、次の音の ことを考えての指番号なので、弾けるのならそれで構いません。ですが、小学1年生の小さな手では、まだ弾きにくいかも?生徒さんに確認をすると「弾きにくい」 とのことだったので、どの指番号なら自分で納得ができる指番号なのかを、考えてもらうことにしました。そして出てきた指番号を、生徒さん自身で書き変えて もらいました。ここできちんと書き変えることが重要です。

生徒さんは「指番号を間違えると、お母さんに叱られる」と、おっしゃっていましたが(笑) 指番号をきちんと見てくださっているお母様、とっても有難いです。指番号を含めて、楽譜を正しく読み込むことは演奏の基本中の基本。楽譜通りに演奏をしてみて、 それでも弾きにくいようであれば指番号を変えることは全然OKです。・・・なのですが、何でもかんでも変えて良いというわけではなく、出来上がった演奏がきれいか どうか?これが1番重要です。いつも言っていますが、1本指で弾いたっていいんです。でもその音楽がきれいかどうか?きれいでなければOUT。それらを1つの 目安に考えていきましょう。

私が、変えた指番号を楽譜に書き込んでもらうのは、お母さんに叱られるからではなく、変えた指番号をそれ以降、間違えて 弾くことのないようにとの配慮。今日は3番、明日は4番、その次の日は2番・・・などと、毎回違う指番号で弾くことのないようにしてもらうためと、変えた指番号を 忘れないため。私は私で、どうしても自分の指を中心に考えてしまいますから、小さな生徒さんと指番号のやり取りをしていると新たな発見もあります。弾きにくい・ 弾きやすいなど、自分で考えられるようになってほしいと思います。

小学生さんたちとのクリスマス会まで、ちょうど2週間になりました。教室で生徒さんと行うクリスマス会ですから、大袈裟なものでもなく本当に

小さな会です。クリスマス会では2曲の演奏を皆さんにしてもらいます。演奏曲もみんな決まって練習に取り組んでもらっていますが、少し前に

合格した曲を演奏する生徒さんの中には、曲を忘れてしまっている?生徒さんも。全く弾けなくなっている生徒さんも・・・?いや〜、そこまで

忘れる?って思っちゃいますが・・・。ただ、練習にはしっかり取り組んでくださいね。

クリスマス会は内輪の会ですから、ピティナ・ ステップに参加をする時のような、曲を深く掘り下げるレッスンを行なっているわけではありません。それは適当に弾いてもいいよ、ということではなく、 曲として成り立っている状態でOKということ。では、曲として成り立っている状態とは?いつも言っていますが、曲は流れが重要。途中で止まったり つっかかりが多いと、曲の流れは悪くなります。当日、ミスすることも突っかかることもあると思います。それは仕方がないこと。ただ最初から、適当で いいや!という姿勢では臨んで欲しくないです。練習は一生懸命にするようにしましょう。忘れてしまっている曲ならば、きちんと練習をして弾ける状態に しておきましょう。

曲の演奏は、「弾いてやっている」ではなく「聴いてもらう」の姿勢が大切です。これまでの練習の成果を「聴いてもらう」の 姿勢で臨みましょう。練習が進んでいる生徒さんであれば、メトロノームにも合わせて曲として成立させる練習もお願いします。1年の最後に行うクリスマス会、 楽しい時間を過ごすためにも練習をしっかり行なって、聴いてもらいましょう。

クリスマス会は内輪の会ですから、ピティナ・ ステップに参加をする時のような、曲を深く掘り下げるレッスンを行なっているわけではありません。それは適当に弾いてもいいよ、ということではなく、 曲として成り立っている状態でOKということ。では、曲として成り立っている状態とは?いつも言っていますが、曲は流れが重要。途中で止まったり つっかかりが多いと、曲の流れは悪くなります。当日、ミスすることも突っかかることもあると思います。それは仕方がないこと。ただ最初から、適当で いいや!という姿勢では臨んで欲しくないです。練習は一生懸命にするようにしましょう。忘れてしまっている曲ならば、きちんと練習をして弾ける状態に しておきましょう。

曲の演奏は、「弾いてやっている」ではなく「聴いてもらう」の姿勢が大切です。これまでの練習の成果を「聴いてもらう」の 姿勢で臨みましょう。練習が進んでいる生徒さんであれば、メトロノームにも合わせて曲として成立させる練習もお願いします。1年の最後に行うクリスマス会、 楽しい時間を過ごすためにも練習をしっかり行なって、聴いてもらいましょう。

生徒さんは、学校の登校前にピアノ練習をしていらっしゃいます。高学年の生徒さんは、他の習い事などもあって忙しい中、上手に時間を活用して練習をして くださっているよう。それで、朝のLINEだったのですね。さて、このフラットが2つ書いてある記号、結論から言うと、読み方は「ダブルフラット」になります。 フラットのフラットです。この楽譜で言うと、シの音にダブルフラットがついていますから、シのフラットのフラットになって、ラの音を弾くことになります。白い 鍵盤のラです。実はこの楽譜、調号でシの音は元々がフラットがついているのですが、ダブルフラットやダブルシャープを弾く場合は、調号は関係なく白い鍵盤の音から 考えます。ですから、白い鍵盤のシからフラットをして黒鍵のシ(♭)になり、もう一度フラットをするから白鍵のラになると言うこと。普段あまり目にすることのない 記号ですが、難しい曲を弾くようになると、ちょくちょく出てきます。

生徒さんが疑問に思った「全音下げる」と言う言葉ですが、フラットって、正式な意味は 何かご存じでしょうか?フラットは「半音下げる」と、言います。私は小さな生徒さんたちへ最初に教える時には「フラットは左側の黒い鍵盤」と、教えていますが、左側の 黒い鍵盤と言うことは、半分だけ下がっていることになります。ダブルフラットは、半音が2つ分になるので、半音+半音=全音 と言うことで「全音」の表示になります。 なかなか「全音」と言う言い方をあまりしませんから、ピン!とこないかもしれません。ダブルフラットは、見た目的にフラットが2つ書いてありますから、そのままフラットの フラット、と言う覚え方でよろしいかと思います。

お子様が携帯をお持ちの場合は、LINEの交換をしています。中学生以上の生徒さんや、電車通学をしている生徒さんだと、 電車の遅延やレッスンの振替、部活の予定変更など、保護者の方を通してお話をするよりも、ダイレクトにお話ができて、予定も確認がしやすいです。もちろん、無理にLINEを 交換するようなこともありませんから希望される生徒さんのみですが。今回のように、ちょっとしたことを、次のレッスンまで待たなくてもお話ができますし、便利に使う こともできます。もちろん、お悩み相談でもいいですよ!しっかり練習に生かしていきましょう。

テキストの曲に「エチュード」と書かれた 曲が出てきました。「エチュード」と言うのは、「練習曲」と言う意味。この曲名からは、どのように弾いて良いのかはわかりません。じゃ、適当で良いよね・・・には なりません。この曲を弾いてみて、どんなふうに感じるか?が大事。最近この曲を練習していたピアノ男子の生徒さんに「この曲に曲名をつけるとしたら何になる?」と 聞いてみました。少し難しい質問だったのか生徒さんが黙ってしまったので、聞き方を変えて「この曲、どんな雰囲気?どんな感じがする?」と、聞きました。 生徒さんは少し考えた後「雲のふわふわした感じの曲」と、答えてくれました。やさしいイメージを持ってくれたのかな?この答えに、正解・不正解はありません。 自分がどう思ったか?なので、はっきり言って、どう思ってもらっても良いのです。考えて曲に生かすことが重要なのであって、自分の導き出した考えに合う音で演奏を するようにしていきましょう。

何年か前に、この曲を弾いた生徒さんの中には、私が何かを聞くよりも前に「この曲って海のキラキラした感じがする」と言って、 キラキラとした響きのある音で演奏をしてくれていました。演奏って、自分が思ったり考えたりしていないことは表現ができないもの。そうではありませんか?思っても いないのに現すことは難しいです。この曲についての質問を同じように尋ねても「わからない」と、すぐに答えてしまう生徒さんもいらっしゃいます。「わからない」は ないんじゃない?と思ってしまいます。これは正解がある質問ではなく、自分が思っていることを答える質問ですから「わからない」は、考えることを最初から放棄して いるも同然。学習したことを忘れた・わからない と答えるものとは違います。時々、考えることを辞めてしまったり、最初から考えること自体をしない生徒さんも いらっしゃいます。いやいや、考えてよ!

曲の演奏には「気持ちを入れる」ことが求められます。気持ちが入っていると、感動します。俳優さんの演技でも 同じこと。同じセリフをしゃべっていても、気持ちが入っているものと入っていないもの、どちらが私たちの心に響いてくるか?ピアノ演奏に気持ちを入れるためには、 曲のことを想像して考えていくことが大切です。今、自分が練習している曲のこと、考えてみて。

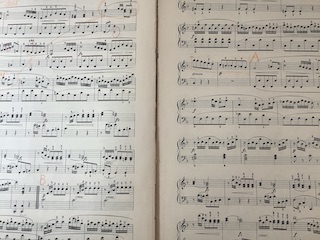

ソナチネの練習をしている生徒さん。音やリズムの間違いはありません。基本的には楽譜を正しく読んでいらっしゃいますが、ちょっとしたスラーの弾き方や音処理の仕方などに

ミスが目立ちます。まぁ、楽譜のこの見た目ですから難しい曲なのですが、今、生徒さんに必要な練習は、我武者羅(こんな漢字だったなんて

初めて知りましたが・・・)に弾くこと。一心不乱に弾く練習が必要です。

ソナチネの練習をしている生徒さん。音やリズムの間違いはありません。基本的には楽譜を正しく読んでいらっしゃいますが、ちょっとしたスラーの弾き方や音処理の仕方などに

ミスが目立ちます。まぁ、楽譜のこの見た目ですから難しい曲なのですが、今、生徒さんに必要な練習は、我武者羅(こんな漢字だったなんて

初めて知りましたが・・・)に弾くこと。一心不乱に弾く練習が必要です。曲の練習の最初は、音やリズムを正しく読むことから始まります。簡単な 曲であれば、すぐに正しく弾くことができると思いますが、今回のように音が密集?している曲やフラット・シャープが多く出てきている曲になってくると、1度 や2度楽譜に目を通した位では、すんなりと頭の中に入ってきません。がっつりと楽譜にかじりつきながら練習をした後、弾ける状態になってきます。ただ、曲って、 やっと弾けている状態からが長いのです。どういうこと?多分、今の生徒さんの状態では、楽しくは演奏ができていないと思います。ただ弾いている=弾かされている 感じがします。心から楽しみながら演奏ができるところまで持っていかないと、仕上がったことにはなりません。「曲が自分のものになっていませんね」というような 言い方を私はしますが、今の生徒さんの状態がまさにこの状態。ここからは、曲を自分のものにしていく作業が必要です。その作業が、我武者羅に弾くと言うこと。 強弱のことを考えたり、スラーのことを考えたり、曲の場面を想像して音の響きを考えたり、いろいろなことを考えながら我武者羅に弾く・・・この先に、曲が自分の ものになる時がきます。

この我武者羅に弾く時間は、曲が難しくなればなるほど時間がかかります。この時間のことを「弾き込みの時間」とも言います。合唱コンクールの伴奏や ピティナ・ステップなど外部で演奏をする場合は、弾き込みの時間を経て、本番練習をする時間も必要になっていきます。曲の本当の仕上がりには、曲を自分のものにする時間が 必要なことを頭に入れて、練習に取り掛かりましょう。楽しんで演奏ができるようにしていきたいですね。

白い音符に点がついた 音符は、習い始めの最初の段階で覚えた、3つ伸ばす音符です。付点4分音符を学習すると、ごっちゃになっちゃうみたいで、も〜う、あやふやになっている 生徒さん多いわよ!ここまでをしっかり定着させておかないと、この次に出てくる8分の6拍子の学習に入った時に、何のこっちゃわからなくなります。 既に8分の6拍子の学習が終わって、曲の練習も何曲も弾いてきたのに、わからなくなっている生徒さんも。まぁね〜、ややこしいよね。でもこればっかりは、 適当ではよくありません。音符の長さがわかっていないと言うことは、正しい拍子で弾けないと言うこと。そんなのあり得ないですよ。

そんな中、 8分の6拍子の学習も終えた小学1年生の生徒さん、4分の4拍子と8分の6拍子の、どちらの音価確認も1つも間違わずにスルスルと答えることができました。 横で聞いて(見て)いて、ホレボレするくらい。音符や休符の長さが定着している生徒さんは、普段の練習曲でも拍子を間違うことがありません。うっかり伸ばし 過ぎたり足らなかったりがありません。これが理想の形。定着していない生徒さんや忘れてしまった生徒さんは、ここでもう一度しっかりと覚え直しましょう。 忘れたのなら覚え直せば良いだけですから・・・。教室ではカードを使って学習をしていますが、自宅では、テキストの中の音符を指差して「これ、いくつ?」と 聞いていただくだけでOKです。カードがないと学習ができない・・・なんてことはありません。いつもの練習の中で1つ、2つ聞いている間に覚えていけば よいと思います。毎回の1つ2つを積み重ねていきましょう。

生徒さんは、暗譜(楽譜を見ないで弾くこと)で弾きたいのかな?暗譜で弾くにしても、鍵盤ばかり見るのは良くない弾き方です。 第一、ピアノを弾く姿勢も悪くなります。鍵盤にかぶりつきでは、背中が丸まって良くない姿勢になっています。暗譜ができていくときは、何回も何回も正しい曲の 練習をした結果、暗譜ができていくのであって、今の生徒さんの状態は、間違った曲を何回も何回も弾いている状態になっています。そうすると、脳(頭)の中には、 間違った曲が残っていくことになります。これでは正しい曲が弾けません。生徒さんが今やるべきことは、楽譜を見ながら正しい曲を弾くこと。楽譜が読める生徒さん ですから、見ながらだと正しく弾けるはず。楽譜を目に焼きつけるようにして(笑)正しい曲を頭に残していくようにしましょう。

つっかかりながらの練習が 日常的になると、つっかかってしまうことが普通になって何とも思わなくなります。つっかかって弾き直しをすることは曲の流れが悪くなります。演奏においては、曲の 流れは重要ですから、そうならないために練習を重ねます。その練習で、きちんと覚えていないまま探り弾きをしたり、鍵盤の動きを見ながら弾いていても、結局、上手に 弾くことができません。暗譜をしたいのであれば、「今、ここを弾いている」「次はここ」という具合に、楽譜を頭の中で再現できるくらいには楽譜を見て覚えるように していきましょう。楽譜を見ないで弾けるようにするために、今は楽譜にかぶりついて見ながら弾く時です。その練習の中で、弾けない箇所などは部分練習を取り入れて、 正しく弾ける曲に仕上げていきます。正しいものを指に覚えさせることができた時が、暗譜で弾けるようになる時。鍵盤ばかり見て弾くことのないように、顔を上げて 演奏しましょう。

今回も、さら〜っと音ミスをして弾いてしまった生徒さん。生徒さんは明らかに指番号だけを見て弾いています。だってこの間違い、これで3回目。曲の中の 音の数が多くない楽譜なのに、音ミスをするってあり得ない💢生徒さんには「間違っているよ。1つ1つ音を確認してみて」と、伝えました。何回確認してもらっても 「わからない」という答え。「いや、ちゃんと1つ1つ見て」と、何回かやり取りをしましたが、何度見返してもらっても、間違っている箇所がわからないよう。 生徒さん自身は正しいと思って練習をしているのでしょうが、明らかに違う音。これって、楽譜を見ているようで見ていないのです。確かに楽譜を見ていますが、何ていうか、 眺めているだけ。そこで、1つ1つ指で差しながら声に出して読んでもらうことにしました。指差し確認で音を読んでもらうと、間違った音で生徒さんの動きが止まり ました。「あっ!」やっと気がついたようでした。でも遅いよ💢

小さな生徒さんのピアノ学習の最初は、私が楽譜を指差して音を読んでもらったり、生徒さん自身に 指差し確認で音読みをしてもらっています。この指差しの行動は、見るべきものを正確に確認することができますし、見ることに集中することもできます。その結果、間違いが 起こりにくくなります。こうやって最初は音読みが始まっていきますが、音学習が進み、正しい音読みが定着していくと、いつの間にか指差し確認をしなくても正しく読める ようになっていきます。そうすると、わざわざ指差し確認で読まなくてもOKなのですが、音読みの間違いが多い生徒さんは、指差し確認で読むようにしていくと良いでしょう。

楽譜は、音とリズムが何よりも優先です。音・リズムが違っていては、曲が成り立っていきません。指番号を見るのは、音・リズムを確認した後になります。1本指で弾いても 問題はありませんが、それでは綺麗な曲にならなかったり速く指を動かすことができなかったり・・・。綺麗に仕上げるために適切な指番号が書いてありますから、指番号にも 気をつけますが、それは最初ではなく最後です。指番号で弾かないようにしましょう。1番の音、5番の音なんていう音はありません。指差し確認をして、正しく音を読むクセを つけてください。

「弾き方がわからない」と、途方に暮れた生徒さん。この楽譜の右手のリズムを、どのように弾いたら良いのか困ってしまいました。どれどれ、この曲は4拍子の曲です。

その証拠に、左手のリズムを1と2と・・・に当てはめて数えてみると、きちんと4拍子に収まります。では右手はどうでしょうか?楽譜に書いてある音符を全て数えて

みると、5拍半??ん?あれ??3拍目からの音符は、1.5の音符と8分音符が4つあります。8分音符は4つで2拍ですから、3.5になりますね。やっぱり1小節が5.5拍子に

なっちゃう!?

「弾き方がわからない」と、途方に暮れた生徒さん。この楽譜の右手のリズムを、どのように弾いたら良いのか困ってしまいました。どれどれ、この曲は4拍子の曲です。

その証拠に、左手のリズムを1と2と・・・に当てはめて数えてみると、きちんと4拍子に収まります。では右手はどうでしょうか?楽譜に書いてある音符を全て数えて

みると、5拍半??ん?あれ??3拍目からの音符は、1.5の音符と8分音符が4つあります。8分音符は4つで2拍ですから、3.5になりますね。やっぱり1小節が5.5拍子に

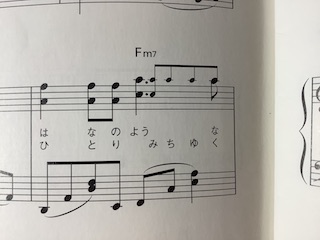

なっちゃう!?この曲は歌詞がついている曲です。歌詞の1番と2番の言葉数が違っている場合に、このような書き方になってしまいます。 1番と2番用に、別々に楽譜を書いてあれば良いのですが、この小節のためだけにページ数が多くなったり、印刷代もかかってしまうので、繰り返し(リピート記号)で 楽譜が書いてあります。そうすると、1番を歌う時の弾き方と2番を歌う時の弾き方が、それぞれの歌詞の言葉に沿って演奏をするので、リズムが違ってきます。それを 同じ1小節内で書き記すために、このような書き方になってしまうのです。歌詞に照らし合わせて音を拾っていくと、音符の棒が下向きの音が1番の弾き方、音符の棒が 上向きで書いてある音が2番の弾き方です。最後の音は、音符の棒が上下どちらも書いてありますから、この音だけは1番も2番も弾く音になります。これで数えてみると、 きちんと4拍子の曲になっていきます。楽譜の読み方・考え方がわかると、そんなに難しい話でもありません。

普段のレッスンで多くの生徒さんが練習をしている クラシック曲の楽譜では、こう言ったことが起こりませんから素直に弾けるのですが、ポピュラー曲を弾く場合には、このようなことが度々起こります。少し前に、「パプリカ」 の曲でピティナ・ステップに参加をした生徒さんの楽譜にも、これと同じような現象が起こっていました。その都度、生徒さんには説明をさせていただいていますが、 ちょっとした音の拾い方がわかると、次からは迷うことなく弾くことができます。この、ちょっとした音の読み方も含めて、楽譜を読み解くことを身につけてほしいと 思います。

教室では 「本番練習」と呼んでいますが、毎日のピアノ練習と別枠でやってもらう練習です。本番では、会場に着いたら受付をして、自分の順番になったら ピアノを弾く・・・このような流れで進んでいきます。当日、自宅を出発したらピアノには触れません。自宅を出たら練習ができません。その雰囲気を 少しでも感じてもらうために、自宅でも例えば、学校に行く前に本番で弾く通りに弾いてみる、学校から帰ったら弾く、食事の前に弾く、寝る前に弾く・・・ など、ちょっとした隙間時間を利用して弾いてもらうようにお願いしています。お辞儀から始まり、手はお膝、最後のお辞儀までの一連の動作も含めての 「本番練習」です。間違ったってつっかかったって、知らんふりの「本番練習」 実際の本番ではそうなりますよね。少しでも本番に近い状態で弾いてもらう ための「本番練習」です。その本番練習で気になることがあったなら、それは毎日のピアノ練習の時間にやり直しをするようにします。強弱のつけ方が 思うようにできなかった、お辞儀が慌てていた・・・などは、毎日の練習の時に、やり直したり確認をするようにしましょう。

毎回、ステップに 参加をする生徒さんには伝えていますが、1つ1つの動作はゆっくりが基本です。歩く時、お辞儀をする時、椅子に座る・降りる、などの動作は、急ぐ必要は ありません。ゆっくり堂々と。これを急いでしまうと、慌てて弾くことになりますから曲も急いでしまいます。落ち着いて演奏をするためにも、落ち着いた 動作が必要です。優雅なピアノ演奏であってほしいです。心を落ち着けて、本番でいつもの力が発揮できるようにしましょう。

毎年、12月の練馬区の小学校最終登校日に、クリスマス会を行うことにしています。クリスマス会は私の勝手な判断で、小学生のみの会に

なっています。いつものレッスン室で行いますから、室内も狭いですし、中学生以上の大きな生徒さんは部活動もありますし。小学生の生徒さんで

あれば、他の人の演奏も黙って聴くことができるだろう・・・との判断です。教室独自のピアノ発表会を行なっていないので、自分と同じくらいのお友達が

どんな曲を弾いているのか、どんな演奏をするのか・・・など、1年に1回くらい聴く場があっても良いでしょう・・・との判断で、クリスマス会では一人2曲の

演奏をしてもらっています。さて、今年のクリスマス会はどうだったでしょうか?

毎年、12月の練馬区の小学校最終登校日に、クリスマス会を行うことにしています。クリスマス会は私の勝手な判断で、小学生のみの会に

なっています。いつものレッスン室で行いますから、室内も狭いですし、中学生以上の大きな生徒さんは部活動もありますし。小学生の生徒さんで

あれば、他の人の演奏も黙って聴くことができるだろう・・・との判断です。教室独自のピアノ発表会を行なっていないので、自分と同じくらいのお友達が

どんな曲を弾いているのか、どんな演奏をするのか・・・など、1年に1回くらい聴く場があっても良いでしょう・・・との判断で、クリスマス会では一人2曲の

演奏をしてもらっています。さて、今年のクリスマス会はどうだったでしょうか?結論から言うと・・・まぁ、うるさい💢演奏の前に「演奏中は お話をしないこと」を私から伝えているのですが、何で?どうして?途中にも「おしゃべりしないで聴けないの?」と、少しキツイ言い方で注意をしましたが、 結局、おしゃべりが止まらず。この場で、誰がどうだった・・・と言うことは書き記しませんが、「うちの子はきちんとできているばず」「うちの子に限って」 「うちの子はおとなしい」は、当てはまりません。って、こんな書き方をすると、どれだけひどい状況だったのか?と思われるかもですが、大抵の生徒さんは、 きちんとした態度でした。他の人の演奏を聴くマナーを身につけて欲しいと思います。

何度かお話をしていますが、演奏者は「聴いていただく気持ち」 聴衆者は「聴かせていただく気持ち」を持つことが大切です。お互いが相手を尊重した態度で臨めば、おしゃべりをするなんてできないはず。他の真剣に 聴いている人に対しても失礼です。また、他の人の演奏曲についてあれこれ発言をすることも控えましょう。自分よりも大きな人が、自分よりも簡単な曲を 弾いていたり、短い曲を弾いていたりすることもあります。演奏曲は、短いから悪い、簡単だから悪いわけではありません。それぞれに、今、自分が無理なく 演奏できる曲を選んでもらっています。生徒さん一人一人、習っている状況も違います。他の人の話をする前に、自分の演奏を高めていくようにしていって 欲しいです。演奏者のマナー、聴衆者のマナーについてのお話を、お家の中で話す良い機会ですから、一度お話してみてください。

合格数が1番多かったのは、122曲の小学1年生の生徒さん。今年の2月に入会してくださった生徒さんです。次に多かったのは114曲。こちらは 2人いらっしゃいました。2人とも小学1年生さん。こちらの2人は、初級のバイエル下巻程度の練習曲に進んでいる生徒さんなので、114曲という合格数は、 かなりの頑張りです。教材が進んでいくと、1曲が長くなり難しくなっていきます。そんな中での100曲以上の合格ですから、頑張ってくれたのだと思います。 3番目の生徒さんは、105曲合格の大人の生徒さんです。練習曲が難しくなってきて、悲鳴を上げながらも?取り組んでくださっています。100曲以上の 合格をした生徒さんは4人でした。

合格数が多いから良い・悪いでは決してありません。1曲をじっくり取り組む場合もありますし、月2回レッスンの 生徒さんもいらっしゃったりしますから・・・。ただ、自分の中で「もう少し頑張れたはず・・・」「もっと頑張っておけば良かった・・・」と思うのであれば、 それは頑張りが足らなかった証拠です。自分の中での目標を持って、それに向かって努力をしたり頑張ったりしていってもらえれば・・・と思います。大人の生徒さんの 中には、1年間で50曲が目標です、と、自分の中での目標を作って、見事50曲に達成した生徒さんもいらっしゃいます。新しい年になって1月からのレッスンでは、 新しい50曲チャレンジカードをお渡しします。ぜひ、自分の中の目標に向かってチャレンジしてみましょう。