講師から

今日からピアノレッスンが始まっております。と言っても通常レッスンではなく、振替レッスン・ピティナ・ステップの補講レッスンです。

明日は、ゆめりあホールでのピティナ・ステップ。クリスマスや年末年始を挟んですぐのステップなので、ピアノの腕が落ちているかな・・・と

心配しましたが、杞憂に終わりました。ピティナ・ステップには初めて参加をする生徒さんですが、コツコツと練習を重ねてくださったよう。

あとはどこまで、普段の力が出せるかどうか?何事も初めては、かなり緊張するもの。生徒さんも保護者も、楽な心持ちで臨んでもらいたいです。

最近は、ピアノの練習を真面目に行なってくださる生徒さんが増えて、それに伴って、保護者の方のピアノレッスンへのご協力があり、 本当に有意義にピアノレッスンができています。楽譜を見やすく作ってくださったり、お子様のピアノ練習に付き添ってくださったりのご協力、 本当に有難いです。ご家族の協力があると、お子様のピアノに対する意識が違ってきます。生徒さん・保護者・ピアノ講師の3者の足並みが揃っての ピアノ上達です。私も、生徒さんには上手になってもらいたいですし、学校でも活躍してもらえれば嬉しく思います。みんなで一つの目標に向かって 進んでいきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

最近は、ピアノの練習を真面目に行なってくださる生徒さんが増えて、それに伴って、保護者の方のピアノレッスンへのご協力があり、 本当に有意義にピアノレッスンができています。楽譜を見やすく作ってくださったり、お子様のピアノ練習に付き添ってくださったりのご協力、 本当に有難いです。ご家族の協力があると、お子様のピアノに対する意識が違ってきます。生徒さん・保護者・ピアノ講師の3者の足並みが揃っての ピアノ上達です。私も、生徒さんには上手になってもらいたいですし、学校でも活躍してもらえれば嬉しく思います。みんなで一つの目標に向かって 進んでいきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回のステップは、小さな生徒さんの参加が数えるほどで、高校生・大学生以上の 大人の参加者がほとんどのステップでした。・・・と言うことは、演奏曲もベートーベン・ショパン・ラフマニノフ・・・小さな生徒さんには「あんた、一体誰?」って感じるような作曲家の 大曲が並んでいました。まぁ、見方を変えれば、聴き応えのある曲が並んでいたとも言えます。演奏者の中には音大の受験生も多く、圧倒されるような演奏をする人もあったり。今回の ステップ、ワンポイントレッスンがあり、アドバイザーの先生がちょこっとレッスンをしてくださるのですが、なんと、今回の先生は、藤井 隆史さん。この方、ピアノデュオを結成されている プロの演奏家。ワンポイントレッスンで印象的だったのは、「この音の気持ちはどう思う?」「この時の気持ちは?」こんな感じに、「気持ち」を生徒さんに尋ねていたこと。尋ねられている 生徒さんは小学2年生。私には、藤井先生が言いたいことが痛いようにわかりましたが、小学2年生の生徒さんには難しい質問だったようで・・・。まぁ、いきなり「気持ちは?」って聞かれても返答に 困りますよね。結局、その時の思いに合う音の出し方を考えなければならないと言うこと。曲は考えなしでは弾けないと言うことです。レッスン曲はショパンの曲だったので、かなり難しい曲 だったので、1つ1つの音の気持ちを汲んで演奏することが求められますが、まずは、曲全体の「気持ち」を考えるところから始めてみると良いと思います。私も生徒さんに「この曲はどんな気持ちで 演奏したらよいかな?」と、尋ねることがありますが、その気持ちに見合った音で演奏するように心がけると良いと思います。

今回のステップ、参加者の演奏もワンポイントレッスンも、 とても有意義な時間を過ごすことができました。はじめて参加の生徒さんには圧倒される演奏ばかりだったと思いますが、何年か後の自分の姿かもしれません。突然に上手な演奏ができるわけでは ないので、コツコツ積み重ねたり努力も当然必要ですが、また次のステップに向けて精進していきましょう。

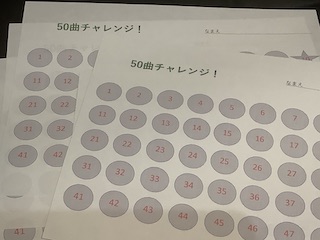

今週から通常レッスンが始まっています。毎年1月から12月の1年間で行なっている「50曲チャレンジ!」のカードも、レッスン時にお渡ししています。自分のペースで、

自分なりの頑張りで進めてもらいたいです。1月のレッスンは、長いお休みの後のレッスンになりますから、いつもよりも多くの曲を練習してきてくれた生徒さんも

いらっしゃいます。ただ、音とリズムは正確に楽譜を読むようにしましょう。せっかく練習をしてきてくれているのに、リズムが正確ではなく練習をしている生徒さんも

見受けられます。今まではきちんと数えながら弾いていたのに、数えることをやめてしまって拍子が崩れている生徒さんも。こうなってしまうと、ちょっともったいない

曲になってしまいます。練習曲が合格する・しない は、やはり正しく弾けていることが条件です。音だけが正しくても曲にはなりません。リズムを正しく刻んでこその

曲ですから、気をつけて練習をしていきましょう。

今週から通常レッスンが始まっています。毎年1月から12月の1年間で行なっている「50曲チャレンジ!」のカードも、レッスン時にお渡ししています。自分のペースで、

自分なりの頑張りで進めてもらいたいです。1月のレッスンは、長いお休みの後のレッスンになりますから、いつもよりも多くの曲を練習してきてくれた生徒さんも

いらっしゃいます。ただ、音とリズムは正確に楽譜を読むようにしましょう。せっかく練習をしてきてくれているのに、リズムが正確ではなく練習をしている生徒さんも

見受けられます。今まではきちんと数えながら弾いていたのに、数えることをやめてしまって拍子が崩れている生徒さんも。こうなってしまうと、ちょっともったいない

曲になってしまいます。練習曲が合格する・しない は、やはり正しく弾けていることが条件です。音だけが正しくても曲にはなりません。リズムを正しく刻んでこその

曲ですから、気をつけて練習をしていきましょう。どんな曲を練習していても、音・リズムを正しく弾くことは基本です。その上で、音読みに苦労している 生徒さんであれば、まずは、音読みを徹底して読めるようにすることがやるべきことになってきますし、音読みに苦労をしない生徒さんであれば、音の響きを聴いたり、 音に表情をつけることがやるべきことになってきます。生徒さんのレベルによって求められることが違ってきますから、こちらからの要望も違ってきます。自分が何を 求められているのかを考えて、練習に生かしていきましょう。学校も会社(お仕事)も始まりました。ピアノレッスンもスタートしています。張り切って進めていきましょう。

分割音符の8分音符を学習するようになると、曲の数え方に、と、が入るようになり ます。これは、分割音符を均等に弾くための数え方。最初に説明をしていますが、曲を数えて弾く時、曲の最初から最後までは同じ数え方で弾くようにします。それは、 同じ曲の中で数え方を変えていると、曲の速さが狂ってくるため。8分音符で書いてある小節は、と、を入れて数えているのに、8分音符が入っていない小節は、と、を 入れないで1,2,3,4・・・と数えていると、曲の速さが違ってきます。面倒でも、と、を入れて数え始めたら、曲の最後まで、と、を入れて数えるようにしましょう。・・・って言うか、 そのように数えてください💢

私は、数えながら弾いていないから叱っているわけではなく、拍子が狂っているから「数えて弾いて」と、注意をしています。別に 数えながら弾いていなくても、正しい拍子、正しいリズムで曲が弾けていれば構いません。でも、弾けていないのです。8分音符の学習に進み、5~6曲上手に正しく弾けたからと言って、 これから先、正しく上手に弾けるのかと言うと、まだ無理かなぁと思います。例えば、ブルグミュラーのレベル以上の曲を弾いている高学年の生徒さんであれば、8分音符が 曲に入っているからと言って数えながら弾いていることはありません。数えながら弾かなくても正しく曲に仕上がっています。じゃ、この違いは何か?これは、単に経験の 違い。高学年の生徒さんにしても私にしても、ここまでくるまでには、かなりの曲に触れてきています。もちろん、ここにくるまでに注意をされたり叱られたり?していると 思いますが、たくさんの曲を通して様々な弾き方・リズムを学習してきた経験があるから、8分音符くらいでは間違うことがないだけのこと。数えなくて弾けるようになるためには、 まだまだ経験が足らないです。リズムが本当に自分のものになるまでは、数えながら弾きが必要です。数えながら弾くことが辛く感じる場合は、メトロノームに合わせて弾いて もらって構いません。今は、上手になるための経験だと思って、数えながら弾きやメトロノームに合わせて弾くことをやっていきましょう。

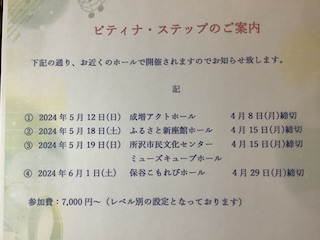

2024年、5月以降のピティナ・ステップの開催情報が続々と発表されてきました。教室から比較的近い会場の開催だけでも、4箇所の開催が決定しています。

駅から近い・遠いの他、ホールの規模の違いもありますから、参加を考えていらっしゃる生徒さんは、日程とホールを見比べて検討されると良いと思います。

2024年、5月以降のピティナ・ステップの開催情報が続々と発表されてきました。教室から比較的近い会場の開催だけでも、4箇所の開催が決定しています。

駅から近い・遠いの他、ホールの規模の違いもありますから、参加を考えていらっしゃる生徒さんは、日程とホールを見比べて検討されると良いと思います。

これまでのステップでは、レベル別の参加をする場合には、2曲の演奏が必要でしたが、2023年度のステップより1曲の演奏でも良いことに なっています。その分、参加がしやすくなっていますが、自分の好きな曲で参加をすることが難しいです。どうしても自分の好きな曲での参加を希望する場合は、 演奏時間を選んで参加をする「スリーステップ」での参加が可能ですので、そちらのご検討をおすすめします。気軽に参加ができるようになりましたが、レベル別で 2曲の演奏をする場合は、合計演奏時間の制約がありますから、演奏曲の決定までに時間を要する場合もあります。参加を希望される生徒さんは、早めにお知らせいただけると 嬉しいです。

早速、どこかの会場で参加をしたいと参加表明をしている生徒さんもいらっしゃいます。先ほどの話のように、演奏時間を計算しながら 生徒さんの希望や保護者の希望を取り入れていきますので、曲決定までに時間がかかってしまいます。また、演奏曲のレベルが難しくなっていくと、当然、練習にも 時間がかかってしまいます。早めに取り掛かるようにしていきましょう。ピティナ・ステップのご検討、よろしくお願いいたします。

このような言葉かけは、全ての生徒さんにかけているわけではありません。生徒さんは小学1年生ですが、楽譜の通りに正しくミスなく弾く力を持っている生徒さん。 ですからある意味、楽譜の通りに上手に弾いてくれています。この曲はメゾピアノ(少し小さく)の記号が最初に書いてあるだけで、他の強弱記号がありません。 ずっと、少し優しい感じで弾く曲・・・・本当にそれで良いの?ずっと同じ調子で最後までいっちゃう?どんな曲でもですが、音・フレーズに感情や気持ちを 込めなければなりません。例えばですが、音楽が広がっているところは、だんだん大きく弾く、反対に音楽が内に入っている感じならば、だんだん小さく弾くとか。 和音の音の響きからどんな雰囲気を感じるか?など、自分の音を聴いて、その音に気持ちを込めて欲しいのです。これが、曲を表現すると言うこと。このような表現力の 学習は、スラスラと曲が正しく弾けている生徒さんにしかお話をすることができません。

表現方法も、音の並びから考えたり曲名から考えたり、一通りでは ありませんから、その都度、生徒さんにはお話をさせてもらっています。今回、生徒さんに音楽の作り方についてお話をしたところ、生徒さんは「こういうこと?」と、 自分で楽譜に書き込んでくれました。それが何だかとっても嬉しくて。楽譜には書いていないことを表現していくことを学んでもらいたいと思います。私がよくお伝えする 旋律と伴奏の音のバランスについても、楽譜には「左手を小さく弾くこと」とは書いてありません。ですが、旋律よりも伴奏の音が大きく出てしまうと、耳に心地よく 音楽が聴こえてきません。格好の悪い音楽になってしまいますし、一体何の曲なのかわからない場合も。これだって、楽譜に書いていないことを表現して演奏しています。 聴いている人に感動をしてもらうには、楽譜に書いてあることを守っているだけの音楽ではちょっと足りないかなぁ。

楽譜を読むことがきちんとできて、スラスラと 弾くことができる生徒さんには、曲を表現することを学んでもらっています。間違いなく弾けたら終わり!ではなく、自分の弾いている音・フレーズをよく聴いてみましょう。 まずはここから。聴くことから始まります。それは、ただ耳に入ってくる音ではなく、意識をして聴くと言うこと。そうすることで、もっと上手に弾けるはず。せっかくの演奏を もったいない演奏にしないで。

曲の演奏は、音・音符の長さを正しく理解するところから始まります。この2つが理解できていると曲が仕上がっていきますが、その曲を演奏するためには、

さっさと動かすことができる手・指が必要になってきます。頭の中で弾くべき音がわかっていても、そこに指を持っていくことができなければ、ヨタヨタと

した曲になってしまいます。結局、正しい拍子で弾くことができない状態になってしまうので、手や指の素早い移動の練習が必要です。

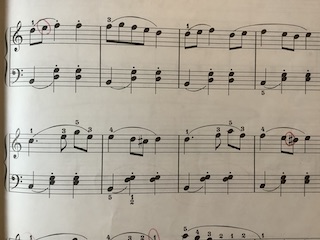

曲の演奏は、音・音符の長さを正しく理解するところから始まります。この2つが理解できていると曲が仕上がっていきますが、その曲を演奏するためには、

さっさと動かすことができる手・指が必要になってきます。頭の中で弾くべき音がわかっていても、そこに指を持っていくことができなければ、ヨタヨタと

した曲になってしまいます。結局、正しい拍子で弾くことができない状態になってしまうので、手や指の素早い移動の練習が必要です。生徒さんの 練習曲は、左手の伴奏がブン、チャッ、チャッ、の典型的な3拍子の曲。この形の左手の音は、3つの音の和音を、1音と2音の2つのグループに分けて弾いて います。生徒さんの演奏を聴いていると、どうも曲の流れが悪い。音を間違っているわけではないけれど、左手の音がさっさと出てきていません。そう、左手の 動きが悪いために、その動きに合わせて曲が進んでいるのです。原因は左手の手の動きです。左手だけを取り出して左手の片手練習をひたすらやって もらうと良いと思います。その練習方法も有効ですが、その前にやって欲しいことがあります。まず、左手の和音の指の動きを覚えること。ブン、チャッ、チャッ、の 左手ですが、その3つの音を同時に弾く練習(和音練習)をやってみましょう。ちょうど写真に載っている左手の和音で言えば、シレソ、ドミソ、シファソ の 和音が出てきています。この和音をパパッと順番に弾く練習です。この時に意識をしてもらいたいのは、それそれの和音を弾くときの指の形です。当然、違う 音の和音を弾くのですから、使う指も弾くときの指の形も違うはず。この違いを身体に覚えさせて欲しいのです。シファソを弾く時に、ドミソを弾くときの指の形の まま待っていても、シファソの音は弾けません。その時に弾きたい音の指の形を瞬時に作ることができるようにしていきましょう。

一見、あまり関係のない 練習のように感じますが、ピアノは、次に弾くべき音の手の形や、次に弾くべき鍵盤の場所までの移動など、一歩先を見越した手の移動が必要です。弾く時になって 「あっ!」と思っても遅いのです。・・・と言うことは、今弾いている時には、次に弾く音のことを考えていることになります。一歩先のことをできるように するためには、次に弾く和音の手の形が、さっとできるようにしなければなりません。楽譜の通りにひたすら弾く練習を 続けることも良いですが、効率よく曲を仕上げるためには「和音さっさと移動練習」を取り入れてもらうと良いです。曲を早く仕上げるための練習方法を知って、 効率の良い練習を行うようにしていきましょう。

実は生徒さんが弾いてくれた曲、結構速い速さの曲。だったのですが、生徒さんは曲に気持ちを 入れることが先行しちゃって、ゆっくりな曲に仕上がっていました。ゆっくりだったけれど、気持ちが入っている曲。まぁ、欲を言えば、曲の決められた速さで気持ちが 入っていれば言うことなし!なのですが、楽譜通りの速さで気持ちが入っていない曲の演奏と比べると、やはり生徒さんの演奏の方が聴く人の心に響きます。強く弾く・ 弱く弾く、のように音の大きさだけを求めるのではなく、葉っぱが揺れるとか、フワッと飛んでいるとか、キラキラ光ってるとか・・・何らかの現象や気持ちを考えて 表現していくと、ピアノの音が生きてきます。みんな、自分が練習している曲のこと、もっともっと考えようよ💢

今年の初めに行われたピティナ・ステップの ワンポイントレッスンでも、「音の気持ち」を考えるように促していた講師の先生。ドと書いてあるからドを弾くのではなく、そのドを弾くときの気持ちを考えて、弾き方を 考えましょう・・・と言うことだと思います。また、昨年行われたステップでのこと。高齢の女性が弾いていたショパンのノクターン。大好きな曲で、 弾きたくて弾きたくて練習を重ねてきたとのコメントでした。ピアニストが弾くような洗練されたショパンではありませんでしたが、演奏者の気持ちや想いがこもった演奏で、 聴いていて心が温かくなりました。ただ弾いているだけの曲と心や気持ちがこもっている曲では、聴いていてわかるもの。ピアノを弾く技術はもちろん必要になってきますが、 技術だけが優れていても感動するような演奏にはなりません。ぜひぜひ、気持ちを考えた演奏を!

大人テキストに出てきた16小節の曲。この時点で、スラー弾きも学習しているしタイの記号も学習済み。和音の左手伴奏。お子さまのテキストで学習を

始めると、このような曲を弾くまでにはテキストが3冊ほど終わって、ピアノ学習を始めてから何ヶ月か経っているのですが、大人テキストでは、1〜2ヶ月ほどで

出てくる曲です。曲数の学習もたくさんしていない間に、もうこんなにややこしい曲を弾くことになります。

大人テキストに出てきた16小節の曲。この時点で、スラー弾きも学習しているしタイの記号も学習済み。和音の左手伴奏。お子さまのテキストで学習を

始めると、このような曲を弾くまでにはテキストが3冊ほど終わって、ピアノ学習を始めてから何ヶ月か経っているのですが、大人テキストでは、1〜2ヶ月ほどで

出てくる曲です。曲数の学習もたくさんしていない間に、もうこんなにややこしい曲を弾くことになります。決して難しい曲ではありませんが、先ほども 書いたようにややこしい曲です。何がややこしいのか?それは、なんと言ってもスラー弾き。右手メロディーがスラーでつながっている間に、左手が弾いたり休んだりを 繰り返しています。ついつい左手の休みのところで、右手を鍵盤から離してしまうのです。するとどうなるか?鍵盤から指が離れてしまえば、音がそこで切れてしまうので スラーが切れてしまうことになります。なかなか上手に弾かせてくれない曲です。練習をしていた生徒さん「練習を頑張ってみたけれど、うまく弾けない」と、おっしゃって いました。生徒さんの演奏を聴かせてもらうと、最後まで弾けることは弾けるのですが、途中で何度も弾き直しています。弾き直しがあまりに多いと、やはり曲が完成したことには なりません。スルスルと弾けるように練習していかなくちゃ。

さて、その練習方法ですが、生徒さんの演奏を何回か聴いていると、つっかかる箇所や弾き直す箇所が 決まっています。その場を正しく直して次に進んでいきますが、2回目の演奏でも間違うところは一緒。つっかかって弾き直して、つっかかって弾き直して・・・これでは 堂々巡りになってしまって時間だけが過ぎていきます。このような時は、まず、徹底的に弾けるようにした方が効率が良いです。いつも間違う箇所の2小節もしくは4小節(生徒さんの 技量や曲のフレーズによって変わってきます)を、徹底的に弾けるようにします。その部分だけを取り出して練習をしていきましょう。そうやって1つづつ順番に弾けないところを 潰していきましょう。いっつも最初から最後までをヨタヨタと練習するのではなく、1つづつ弾けるようにしていくのです。細かな範囲を少しづつ弾けるようにしてからの、全体練習を 取り入れると良いでしょう。

つっかかったり弾き直しながら練習をしていると、その弾き方がクセになってしまいます。「つっかかり弾き」「弾き直し弾き」と言って、 その状態が慢性化してしまいます。そうなると、弾き直すことが普通になってしまい、何とも思わなくなってしまいます。曲は最初から最後まで、さらさら〜っと弾くことが 普通ですから、変なクセがついてしまう前に弾ける状態を作って欲しいです。弾けない箇所を1つづつ潰していって、流れの良い曲に仕上げていきましょう。

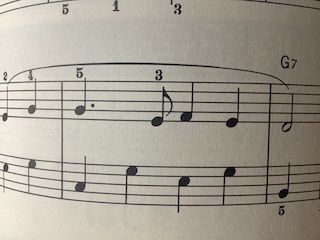

生徒さんが指摘したところは、写真の2段目の2小節目。黒鍵だった音が白鍵に戻ったり、また黒鍵になったりしています。この曲の1番難しい 箇所になります。だから、生徒さんの「弾けない」指摘は、当たっていると言えば当たっています。だって、1番難しい箇所ですから。この曲の左手は分散和音と言って、和音の 音を一音づつバラバラに(分散して)弾いています。このバラバラになった左手が弾きにくいと感じる時は、和音のかたまりに戻して、和音の練習をしましょう。例えば、ファラレ、と 順番に弾いていたものを一度にファラレの3つの音を弾く練習です。ファソシ、ミソド・・・についても同じ。実際の曲では一音づつ弾いている3つの音を、一度に弾く3つの和音練習に 切り替えましょう。その時に何を意識するのか?和音が構成されている音の確認、指番号の確認、手の形です。この曲の左手は、和音でササッと弾き進めることができるようになったら上手に 弾くことができる曲です。

生徒さんは自分で、どこの何が弾けないのかをわかっていました。これは素晴らしいこと。ただ単に「難しい」「弾けない」と言っても、どの部分の どんなところが難しく感じるのか、自分でわかっていないことには練習の提案ができません。まぁ、生徒さんの演奏する様子を見ていると、どんなところでひっかかっているのかわかるの ですが、まずは自分で分析することが必要です。「何かわかんないけど弾けない」では困りもの。今回は、生徒さんと一緒に和音の練習をレッスン中に行い、自宅での練習方法の提案を させてもらいました。効率良く仕上げるための練習方法を知って、練習に生かしていきましょう。

曲を表情豊かに演奏するためには「物語」を作ってみると良いですよ、と、お話をすることがあります。例えば、公園に遊びに行ってお友達と遊んだ話、お出かけしたら

雨が降ってきて散々な目に遭った話・・・など何でも良いのです。物語ができていけば、そこには気持ちが生じてきますから、その気持ちを表現するようにしていけば

良いですね。「物語」が浮かばない場合には、何らかの場面を想像してみることから始めてみるのも良いと思います。そうすることで、ピアノの音が生きてきます。

曲を表情豊かに演奏するためには「物語」を作ってみると良いですよ、と、お話をすることがあります。例えば、公園に遊びに行ってお友達と遊んだ話、お出かけしたら

雨が降ってきて散々な目に遭った話・・・など何でも良いのです。物語ができていけば、そこには気持ちが生じてきますから、その気持ちを表現するようにしていけば

良いですね。「物語」が浮かばない場合には、何らかの場面を想像してみることから始めてみるのも良いと思います。そうすることで、ピアノの音が生きてきます。

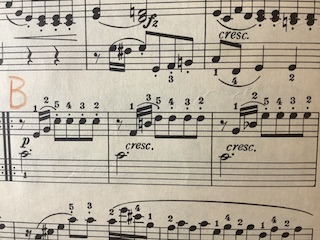

大人生徒さんとのソナチネのレッスン。楽譜の2段目は、1小節づつのクレッシェンド。小さな音のピアノから始まるフレーズですが、だんだんと大きくしながら 音楽を広げていくところです。だんだん大きく〜で演奏してくださっているのですが、もう少しワクワク感がほしいところ。そこで「障子をそ〜っと開けていく感じで」と、 生徒さんに声をかけました。「ちょっと開けてみて見えない。またちょっと開けてみて見えない。もう少し開けてみたら・・・?」何が見えるのでしょうね・・・。 「家政婦は見た!」の感じで弾いてもらうと、生徒さんの音が変わってきました。そりゃそうです。見たくて見たくてしょうがないのに、なかなか見えないもどかしさ、ドキドキ感、 怖いもの見たさのワクワク感、そんなようなものが詰まった音に変身です。無機質にだんだん大きく〜弾くよりも、何らかの場面を想像して弾くと、音がイキイキしてきます。 私の個人的な意見で「家政婦は見た!」シリーズ(いやいや、シリーズにしてないけど)でお話をさせてもらいましたが、場面は何だって良いのです。おばけが迫ってきてつかまりそうに なっている場面でも良いですし。大切なのは、想像すること・考えることです。

生徒さんの弾くソナチネになってくると、1曲の曲の長さがとても長くなってきます。その曲を 最初から最後まで物語を作りましょう、では大変だと思います。ですが、ある部分だけの場面設定ならば難しい話でもありません。曲を演奏してみた感じや雰囲気から、太陽が地平線から だんだんと昇ってゆく感じだったり、追いかけられたり追いかけたりの鬼ごっこをしている感じだったり、自分の中でパッと思い浮かんだもので構いません。正解があるわけではありませんから、 場面を想像して曲に生かしていくようにしましょう。音が変わりますよ。

指強化をするための教材のハノン、その中のNo.17を練習中の大人の生徒さん。大人になってピアノを始められたので、動く指を作るため・しっかりとした指を

作るために1オクターブハノンを取り入れています。No.17は、指をしっかり広げて弾く曲になっています。指を広げることで弾くにくい曲になっているのですが、

だからって音をポンポンと間違っていては練習になりません。指を広げる=音を間違えない ってことなので、音ミスをしないで弾き切って欲しい曲です。

指強化をするための教材のハノン、その中のNo.17を練習中の大人の生徒さん。大人になってピアノを始められたので、動く指を作るため・しっかりとした指を

作るために1オクターブハノンを取り入れています。No.17は、指をしっかり広げて弾く曲になっています。指を広げることで弾くにくい曲になっているのですが、

だからって音をポンポンと間違っていては練習になりません。指を広げる=音を間違えない ってことなので、音ミスをしないで弾き切って欲しい曲です。

生徒さんの指を見ていると、本当に弾きにくそうです。特別に手が小さいわけでもなく、指の長さが短いわけでもないようですが・・・。う〜ん、 どうしたものかな・・・とじっくり睨んでいると(怖っ)5番の指(小指)が寝てる?結構な面積を使って鍵盤を押さえているような。この曲は最初に言ったように、 指を広げて弾く曲です。5番から4番の指で弾く時に(この場合は左手の話)広げて弾くようになっていますので、5番の指が寝ていると、それを「よっこらしょ!」と 指を起こしてから4番の指を広げて弾くことになります。例えばこれが、指を広げる必要がない場合には、指が寝ていたとしてもさっさと弾くことは可能です(格好が 悪いから指を寝せることはダメよ)弾けるか、弾けないかで言えば弾けるのですが、指を広げて弾く場合にはさっさと弾けません。寝ている指を起こすのにもたついたりして、 さっさと弾けない上に音ミスも起こりやすくなります。まさに生徒さんの状態がそれです。

この曲を上手に弾き切るためにはどうすれば良いか?「よっこらしょ!」の 状態をなくせば良いです。指が寝ているからそうなるのですから、指を寝させなければ良いです。5番の指は端っこにあるために、寝かせて弾きやすいですし、寝かせて弾くと 安定感も増して安心しますが、そうすると音が綺麗ではありませんし、何より今回のようにもたつく原因にもなってしまいます。5番の指であっても、他の指と同じように 指先で鍵盤を掴むようにしましょう。このNo.17を弾く時には、最初から5番と4番の指を広げた状態で形作っておくことが、綺麗に弾ける条件です。指先で鍵盤を掴むように 弾いていくと良いでしょう。

曲の弾ける・弾けない って、ほんのちょっとの差であることが多いです。今回のような指の形が原因になることもありますし、練習方法の 見直しをすることで弾けるようになることもあります。指番号を間違っていても、変な音が出てしまうこともあります。ほんのちょっとの工夫ややり方を変えることで、弾けるように なっていきます。生徒さん自身も「ほんのちょっとの差ですね〜」と、納得してくださったよう。ちょっとの差を見つけて、弾けるようにしていきましょう。

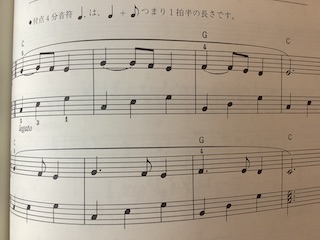

何てことなのない8小節の曲です。練習をしているのは、ピアノを習い始めて3ヶ月目に入った生徒さん。簡単そうに見える楽譜ですが、タイの記号に注意が必要で、

左手のバスの音もドとシが出てきます。右手のスラーに気をつけながら、左手は曲の最後まで音を切らずに弾く指定が入っています。(左手にはレガートの記号が

ありますから)簡単そうですが、考えることや注意をすることがたくさんあるので、求められている弾き方ができるようになるには、初心者さんであれば時間を

要すると思います。

何てことなのない8小節の曲です。練習をしているのは、ピアノを習い始めて3ヶ月目に入った生徒さん。簡単そうに見える楽譜ですが、タイの記号に注意が必要で、

左手のバスの音もドとシが出てきます。右手のスラーに気をつけながら、左手は曲の最後まで音を切らずに弾く指定が入っています。(左手にはレガートの記号が

ありますから)簡単そうですが、考えることや注意をすることがたくさんあるので、求められている弾き方ができるようになるには、初心者さんであれば時間を

要すると思います。いろいろと考える曲にはなっていますが、恐らく、私は楽譜をサラ〜っと見て正しく弾くことができます。(できなかったらどうしよう・・・悲) これはピアノの先生だからできるわけではありません。何年もピアノ学習を続けてきた生徒さんであれば、小学生さんも弾けると思いますし、大人の生徒さんで バリバリ弾かれる生徒さんであれば、やはり弾くことができる曲だと思います。1回でパッと弾けなくても、2~3回練習するだけで、時間にして5分程度あれば 弾けるようになる曲だと思います。しかし、ピアノ歴2~3ヶ月の生徒さんでは、なかなか難しい曲です。この違いは何か?それは、これまでのピアノに向かっている 時間の違いであり、様々な曲を練習してきた経験の違いです。

生徒さんは、自分が間違った音を出したことやスラーが守られていないことなど、ミスに 気がついています。これはとても素晴らしいことなのですが、ミスに気がついてすぐに最初に戻り、またミスをして最初に戻り・・・この状態を10回ほど繰り返して いますが、一向に曲の最後まで行きつきません。それに曲の速さも速い。私が何か伝える暇もないほどに、止まって弾き直して、止まって弾き直して・・・の、 「闇雲練習」をしています。闇雲に弾くことが必要な場面もありますが、今はそうではありません。「ちょっと待って。止まって」と、声をかけ、取り敢えず止まって もらいました。生徒さんには、どこをどういう感じで弾けば良いのか、指の運びや音の確認をゆっくり丁寧に見直す必要があると思ったからです。要は、どうすれば 間違わないのか考えて弾いて欲しい。ただただピアノの音を出すのではなく、ゆっくり考えてから音を出して欲しいのです。そのためには立ち止まって考えて、ゆっくりの練習 が必要です。

ピアノって、鍵盤を触れば音が出ますが、正しい音を出すためには指をどう持っていくか、スラーを守るためには指をどうするのか、など考えながら 弾くことが必要です。そうして正しく弾くことができた後には、どのような弾き方をしたら音楽的に聴こえるのか、音のバランスや響きは美しいか、など考えることが 次から次へと出てきます。チャラチャラと弾いている?ピアノに見えますが、考えなしでは弾けないピアノです。ピアノも考えなきゃダメよ。

分割音符である8分音符を学習すると、すぐに付点8分音符の学習に進みます。小学校低学年までの生徒さんには、「1つと半分」の長さであることを、

お菓子を使ったり、私の才能溢れる?りんごの絵を描いたりして学習していきます。数えて弾く時には「1と2」の長さになることも学びます。何度も何度も

同じことをやっている間に覚えていってもらえたら良いので、すぐに、さらさら〜っとできなくても構わないと思っています。それこそ何度だって言い続けますから。

分割音符である8分音符を学習すると、すぐに付点8分音符の学習に進みます。小学校低学年までの生徒さんには、「1つと半分」の長さであることを、

お菓子を使ったり、私の才能溢れる?りんごの絵を描いたりして学習していきます。数えて弾く時には「1と2」の長さになることも学びます。何度も何度も

同じことをやっている間に覚えていってもらえたら良いので、すぐに、さらさら〜っとできなくても構わないと思っています。それこそ何度だって言い続けますから。

そうやって最初は説明をして数えながら弾く練習をしていくのですが、ある時、小学1年生の生徒さんが、付点の入ったリズムを上手に弾いていました。 数えながらでもなくスルスルと。レッスン的には、数えていてもいなくても間違いがなくスルスルと弾けていれば合格になります。私の頭の中では、そのようなレッスンが 続くと、理解をしてくれているものと考えます。だったのですが、「ここはママに教えてもらった」と、生徒さんが付点のリズムの小節を弾いてくれました。んん? ちょっと待って!ちゃんとわかってる?と、疑問に思った私。「数えて弾いてみて」と言ったところ、数えて弾くことができません。たまたま、生徒さんのよく知っている 曲で、お母様は弾き方の完成形を教えてくださってたようでした。これ、1番やっちゃいけないことです💢生徒さんは、リズムの耳コピをしているに過ぎません。 きちんと中身を理解して弾くことができないと、この先が進めなくなってしまいます。

私のレッスンの進め方として最初にお話ししていることは「私は生徒さんの 練習曲のお手本を弾きません」ということ。それは、耳コピで弾けるようになって欲しくないから。特にお子様は、大人が思っているよりも耳が発達しています。音の高さや リズムの入り方・弾き方を、何度か聴いている間に記憶してしまいます。音やリズムを学習してもらっている段階で私が手本演奏をしてしまうと、耳コピで弾いてしまうように なるため、私は弾かないのです。そう、私は弾けないピアノ先生をやっています笑。これらの学習を終えた生徒さんには、「このように弾きますよ」とか「こう弾くのはどうですか?」と 弾くこともあるのですが、小さな生徒さんに弾いて聞いてもらうことをしていません。生徒さんの保護者の中には、小さい頃にピアノを習った経験がある方も多いです。自宅練習で お子様に教えてあげることが悪いとは言いません。ですが、完成形を教えたり聞かせたりするのは、私の方針とは違ってきます。教えるのならば出来上がったものではなく、どうして そうなるのか?の中身も教えてあげてほしいです。理解が難しくて曲の練習が進まない時は、そのままレッスンへお越しくださって構いません。できないままお越しくださったほうが、 生徒さんが何につまづいているのかがよくわかり、見落としがなくなります。自分で楽譜の読み方を理解して弾けるようにしていきましょう。

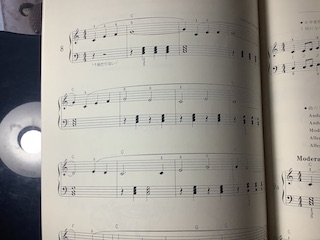

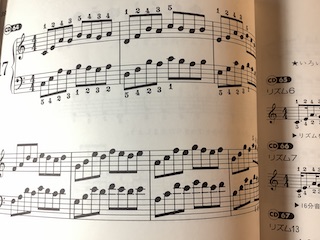

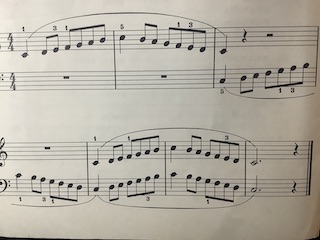

使用している教材によって楽譜は違ってきますが、ピアノをはじめて学習する生徒さんのテキストに出てくる、写真のような曲。これは音階(スケール)と言って、同じ音から

同じ音まで順番に音が並んでいる曲です。写真の音階はドレミファソラシドのハ長調の音階。上行、下行の練習をします。

使用している教材によって楽譜は違ってきますが、ピアノをはじめて学習する生徒さんのテキストに出てくる、写真のような曲。これは音階(スケール)と言って、同じ音から

同じ音まで順番に音が並んでいる曲です。写真の音階はドレミファソラシドのハ長調の音階。上行、下行の練習をします。この音階練習がテキストに出てきたら、速い 速さで弾く練習もすると良いです。曲の練習の場合は、その曲の決められた速さがあるので、何でも速く弾けば良い・上手というわけではありませんが、音階練習の場合は、速く 弾けるのなら速く弾けた方が良いです。ピアノの曲は、ゆっくりの曲ばかりではありません。速い曲を弾く時には速く動く指が必要になってきます。その時になって慌てない ためにも、音階練習がテキストに出てきたタイミングで、速く動く指を作っておきましょう。

もちろん音階練習の最初はゆっくりの速さ。綺麗に揃えることが大切です。 速く弾いているけれど、右手と左手の音が揃っていないままでは弾けたことになりません。ゆっくりから練習を始めて、だんだんと速く弾けるようにしていきましょう。そうして 速さの限界に挑戦してみるのも良いと思います。ゆっくりで上手に弾けるのであれば、少しづつ速くしていってみましょう。ゆっくりの速さに満足しているのは、もったいないですよ。 ぜひぜひ、速く動く指を手に入れましょう。

大抵の生徒さんは、数えながら弾いてくれていますから正しい拍子・正しいリズムで曲が仕上がって います。もちろん、数えながら弾いていなくても、正しく演奏できていれば問題はありません。何年もピアノを習っている生徒さんになってくると、数えながら 弾かなくても正しく弾くことができています。やはりこれも慣れ。ただ時々、「数えながら弾いてきてね」と、お伝えしているのに数えないまま弾いてくる生徒さんも。 そうすると、やっぱり弾けていない。数えないで弾くことによって、自分の勝手なイメージで曲が出来上がっていたり、音符の長さが足らなかったり。特に同音連打(同じ音を 連続して弾くこと)の弾き方が、勝手にスタッカートになっていたり。数えていないことで、音の持続が足らなくなることが多いです。そうなると、 楽譜に書いてある曲には仕上がっていないことになります。あ〜もったいない!音を間違っているわけでもないのに、適当弾きになっていることで、もう一度 やり直し宿題になってしまいます。

私が口うるさく数えながら弾くようにお願いをするのは、拍子を感じるため・音符の正しい長さを感じるためです。 3つ伸ばす音符は3つ必要なのであって、2つになっていいわけじゃありません。その他の音符だって同じこと。3つでも2つでも何でも良いのだったら、音符が分けて書いてある 意味がありません。今ここで適当に弾いていると、適当弾きが自分の中で通常になってしまいます。適当弾きやイメージ弾きではなく、まずは楽譜の通りに弾く力をつけて 欲しいです。その為の数えながら弾きです。せっかく音を正しく読んで練習した曲が、ちょっとの間違いで合格にならないことは悔しいはず。数えながら弾くことで、 ちょっとの間違いが無くせるのだったら、お安い御用じゃない?もったいない練習はやめようよ。