講師から

今回の調律では、音の深みと音の広がりを出せるように して欲しいとお願いしました。ぐっと鍵盤を押さえた時に出る深い音の響き、なかなか難しいものです。そしてもう一つ、コツン!と鍵盤を押した時の音の広がりが 足らない感じがしていました。なんて言うか、もっと響いて欲しいのに響いてくれない感じです。音が外に出ていくのでは無く、内にこもった感じがしていました。 まぁ、自分の技術のなさを棚に置いて・・・の発言ですが・・・。それでも、さすが調律師さん。「10出したいのに7~8しか出ない感じですかね?」と、こちらの 意図をドンピシャで汲んでくださり、調律の前に鍵盤内部の調整を丁寧にしてくださりました。

全ての作業が終わり音出しをしてみると、明らかに音が 違っています。パーンと良い響き。音の広がりが感じられます。これで環境は良くなったので、ここから先は技術ですね・・・トホホ。いつも言っていますが、自分の 弾いている音を意識して聴くと、弾き方が違ってきます。良い響きの音なのか、あまり良くない響きなのか?良い響きであればそのままで構いませんが、気に入らなかったり 良くない響きだと感じるのならば、良い響きになるように弾き方を研究しなければなりません。今回の調律では音の狂いはなかったようですが、自宅にピアノを お持ちの生徒さん、音が狂ったピアノで練習をしていると、本来は美しい和音の響きが美しく聴こえなかったり、正しい音程が取れなかったりしてきます。耳のために 良くありませんから、定期的な調律・調整を行うようにしましょう。良いピアノの状態で良い響きを求めていきましょう。

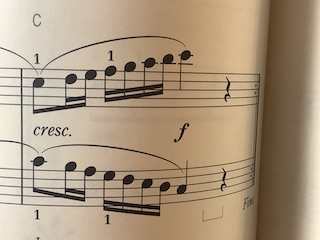

曲の中に出てきている16分音符。この部分を綺麗に弾きたいのですが、16分音符を綺麗に弾きたいからと言って16分音符ばかりを弾く 練習はオススメしません。必ず取り入れて欲しい練習はリズム練習です。付点のリズム、逆付点のリズム、スタッカートで弾くなど、どんなリズム・弾き方 でも構いませんが、普通に弾く練習ではなくリズム練習を取り入れてみましょう。そうすることで指の動きが良くなります。特に少し長い付点のリズムを弾く時には、 指が鍵盤の上で止まる時間があります。きちんと止まっていれば、それは関節が指を支えていることになりますから、関節の強化も図れます。関節が指を支えきれていないと 指は滑ります。リズム練習をすることで、しっかりとした関節を作り、動く指を作ることになります。

リズム練習を取り入れた後、16分音符の速い 部分を演奏してみて、自分の音を良く聴くようにしていきましょう。綺麗に聴こえていたらOKですし、バタバタしていたり突然に大きな音が鳴ったりしたら、 まだまだ改善の余地があると言うこと。どのように聴こえているのか、を意識した練習をしていくことで、上達度も増していきます。より良い演奏を目指して 様々な練習を取り入れていきましょう。

生徒さんが演奏をする曲はブルグミュラー25の練習曲の中のNo.19。「アヴェマリア」と曲名がつけられています。そもそも、 この曲集を学習する目標は、1つ1つの作品を魅力的に演奏すること。魅力的に弾くと言うことは、その曲に似合った表現をすると言うこと。No.19を 演奏する上で気をつけたいことは音の響き。この曲は、教会で聴くオルガンの響きをイメージする曲。私も含めて生徒さんも、クリスチャンではないので、 教会で聴くオルガンのイメージがすぐに浮かぶわけではありません。しかし今は、SNSで検索すればすぐに聴くこともできますし、いろいろと調べることが できます。例えば、教会のオルガンとは違いますが、パイプオルガンの響きも同じオルガンですから、聴いてみてもいいと思います。ピアノとは違う、重厚な 響きや広がっていく音の感じを、ピアノで表現して欲しい曲。そのためには、自分の音の響きを聴いて、オルガンの響きに似せていくような演奏が欲しいです。 この曲は4声の曲ですから、そこにペダルを入れて弾くことで、響きに重みが出てきます。それをオルガンの響きをイメージして演奏をする・・・言うのは簡単 なのですが、実際には難しいです・・・ね。

どの曲だって同じことなのですが、楽譜の通りに音が正しい・リズムも正しい、ここまで できている演奏ならば、その先は「響き」が重要です。その曲に似合ったスタッカートの弾き方や装飾音符の弾き方はもちろんありますが、響きや音楽の歌い方で、 曲の仕上がりが変わってきます。歌うと言うことは、音の1つ1つに表情をつけること。気持ちが入ること。響きは、自分の音を良く聴いていないと直すことができません。 どんな響きが欲しいのか、欲しい響きをイメージしながら演奏を深く掘り下げて欲しいと思います。

これまで使われていたテキストの3巻が途中に なっていましたが、1巻からやってもらうことにしました。簡単な音ならば数えたらわかるようなので、これからはパッとみてパッと分かる状態を目指していきます。音符や 休符の長さについても、簡単なものならわかるのですが、付点の音符や8分音符・8分休符などは未知の世界。これから先、毎回のレッスンで触れていく間に覚えてもらったら よいので、少しづつ覚えてもらうことにしました。小学3年生のしっかりとしたお子さんなので、理解力がハンパない。吸収しようとするやる気に溢れているので、きっとすぐに 覚えてくれるでしょう。

これまでのレッスンでは詳しいお話がなかったのか、耳コピに近いレッスンだったのか、それはわかりませんが、私は耳コピを否定しているわけでは ありません。耳で覚えて弾けるなんて、それはそれで素晴らしいと思います。ただ、私はそれをしないだけ。耳で覚えてもらうレッスンではなく、楽譜を読んでもらうレッスン。 ですから、楽譜の読み方を教えるレッスンです。ある程度弾いてきた生徒さんにとって、ほぼ最初からに近いレッスンスタートは辛いと思います。でも、こちらの生徒さん、手の形に ついてのお話をした時に「私は手の形を気をつけないとダメですね・・・」と、とても前向きな発言がありました。本当に素直なんだと思いました。習い事をする上で、素直さは重要 です。「できない」「わからない」「ムリ」と、つい口走ってしまいますが、まずはやってみなきゃ。意識してみなきゃ。ここからが上達のスタート。正しい練習の仕方で、すぐに 追いついていきますよ。がんばっていきましょう。

ピアノ演奏の表現の学習をしている生徒さんには、「スラーの最後の音を大きく弾かないで」と口うるさく言っています。何らかの文章を読む時と一緒で、

文章も最後の文字だけを大きな声で読んだりしません。やってみるとカッコ悪いですよね。ピアノも一緒。最後の音を強調して弾いてみるとカッコ悪いです。

ですが、スラーの最後の音を大きく弾いて欲しい場合もあります。

ピアノ演奏の表現の学習をしている生徒さんには、「スラーの最後の音を大きく弾かないで」と口うるさく言っています。何らかの文章を読む時と一緒で、

文章も最後の文字だけを大きな声で読んだりしません。やってみるとカッコ悪いですよね。ピアノも一緒。最後の音を強調して弾いてみるとカッコ悪いです。

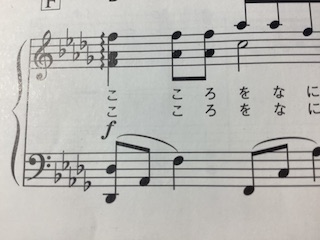

ですが、スラーの最後の音を大きく弾いて欲しい場合もあります。写真のように、スラーの最後の音にわざわざフォルテの記号が書いてある楽譜、この 場合は、大きな音で弾き終わります。なぜって、楽譜に書いてあるから。「大きく弾いてよ」の記号が書いてある場合は、楽譜に書いてあることが優先されますから、 大きく終わる、ただそれだけ。ここで考えてもらいたいのは、大きく弾けばいいんでしょ的に、ドスン!と弾いてしまうのはNG。だんだんと上に上がっていく音階の 最後の音を、5番の指で弾いてお終いになる曲。5番の指って端っこについているので、ついつい寝かせちゃってベタ〜と弾いてしまいがち。その弾き方の方が楽だし 安定感あるし。でも、そんな指で弾いた5番の音はどんな音かわかっていますか?まさにドスン・・・と言うかベチャッ・・・と言うか、そんなような音が聴こえてきます。 大きな音は出ているのですが、綺麗な音ではない音です。やっぱり音は綺麗な方が良いに決まってます。

いつもレッスンの前に「玉紐」を摘んでもらっていますが、 その時の5番の指の状態を思い出してください。5番の指だって指先で摘んでいるはず。玉紐の玉に触れている指先でしか、ピアノを弾いてはいけません。指先意識を促す ための「玉紐」ですから、ピノを演奏する時に活用しましょう。その指先で、5番の指も音を出します。そう、指を立てた状態で弾くようにします。最初は、小さくて弱い 5番の指の音って、思うような大きな音が出ないかもしれません。だからと言って、指の形を崩すことはやめましょう。指の力がついてきたら大きな音も出るようになります。 良い響きの音は手の形から。どんな曲を弾く時も、手の形・姿勢に気をつけていきたいですね。

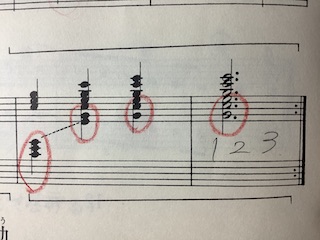

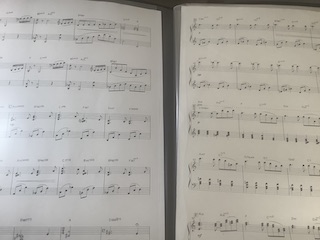

楽譜の中にびっしりと、1と2と3と・・・の書き込みを書いてくれている生徒さんは、 小学生の高学年の生徒さん。ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんは、他の生徒さんと同じように数えながら弾く練習をしてもらっているのですが、1と2と2と・・・、 1と2と3と3と・・・などなど、3拍子の曲なのに数え方が狂ってきちゃうのです。頭の中では拍子や音符の長さも理解しているのですが、数え方がおかしいだけで 弾き方が合っていればまだ良いのですが(ホントはダメよ)、当然、音符の長さが違ってくるので拍子も崩れてしまいます。そこで生徒さんに、正しく数えながら 弾けるように書き込んできたら?と、提案しました。随分前に、当時小学生の生徒さんが、自らこのように、びっしりと数え方を書き込んでいらっしゃった事が ありました。正しくリズムを取るために進んで書き込んでいらっしゃったのですが、正しく数えながら弾く事ができるために間違いがありませんでした。後にその 生徒さんは、中学校で合唱コンクールの伴奏を務めるまでになりました。こういった経緯があったので、今回は私の方から提案をさせてもらいました。

数えながら弾くことの意味は、何拍子の曲を弾いているのかの意識をするため、音符や休符の長さを正確に把握するためです。ゆっくりであっても、まずは曲の練習は 数えながら弾きが基本。自分が何拍子の曲を弾いているかもわからない、どれだけ伸ばしているかもわからない・・・では、何を弾いているのかわかりません。 曲を正しく理解するためには、数えながら弾く事が基本です。そうやって様々な曲の練習を重ねていく間に、正しいリズムの取り方ができるようになります。

今回は数え方の書き込みでしたが、生徒さんの中には、自分がいつも間違えてしまう音に印をつけたり、強弱記号に印を入れたり、楽語の意味を 楽譜に書き込んでいる人も。全てOKです。ドレミの音名の書き込みはNGにしていますが、それ以外の書き込みはOKですから、自分で書き込む事でミスが 減らせたり弾きやすくなるのでしたら、どうぞどうぞやってください。自分が注意をしやすいように楽譜に書き込んでいったら良いと思います。ただし、音名は ダメよ!

ピアノを習っている人って、クラスの中に何人もいたりしませんか?意外に人気の習い事のように感じます。そんな中での、ある生徒さんのお話。

「ピアノ、何弾いているの?」と言われた何気ない一言なのですが、それがたまたま、自分が練習しているテキストと同じで、さらに自分よりもお友達が何曲か

先に進んでいる状況だったら、悔しく感じるもの。まぁ、悔しく感じる気持ちはわかりますが、別に5~6曲先に進んでいるからと言って大差はないのかな・・・と

私は個人的には思いますが、生徒さんにとっては一大事。毎日のように「どこまで進んだ?」「どこやってるの?」の質問の嵐が、生徒さんにはストレスに

なっているようです。

確かに、テキストの進度は一つの目安になります。テキストが進んでいると言うことは、それだけ学習ができていると言うことですから、 純粋に頑張ってきた証。ですが、本当の上手さは曲の完成度にあります。テキストが進んでいる=上手 とは違います。同じように、よくある話ですが、ミスを しなかった=上手 でもありません。間違えなかったら上手と言う事ではなく、これもやはり曲の完成度。ミスをしてしまっても、曲の内容が素晴らしければ上手ですし、 ミスはしないけれど、のっぺらぼうおばけ状態でしたら、上手とは言えないと思います。ですから、一概にテキストの進度で悔しがる必要はない・・・と言いたいのですが、 これがなかなか小学生の生徒さんには伝わりづらい・・・です。

私から生徒さんへ、上手なアドバイスもできませんが、結局は、相手は「あなたよりも私が 上なのよ」と、マウントを取りたいのかな?と思うので、ここはヘラヘラと負けておくのが得策。「私、上手じゃないしテキストも遅れてるし・・・」とか何とか流して おくと良いと思います。ここでは一旦負けたように見せかけて、最終的に自分が勝ちに行けばいいんじゃない?まぁ、勝ちに行くためには努力も必要になってきますが、 悔しいと思うのなら頑張れるでしょう。「自分が進んでいる」「相手が進んでいる」など、口で争っていても良い結果に結びつきません。「負けて勝つ」が実践できると いいですけど・・・。ただ、個人的には、このような競争があるから上達もするのだと思います。何だって競争ですよね?勉強だって受験だって就職だって・・・・。 悔しく思う気持ちも大事ですし、頑張る気持ちも大事。そして人間にも様々なタイプの人間がいます。いろんなものと対峙しながら成長していくのかなぁ。生徒さんには 強く、たくましくなって欲しいなぁと思った出来事でした。

確かに、テキストの進度は一つの目安になります。テキストが進んでいると言うことは、それだけ学習ができていると言うことですから、 純粋に頑張ってきた証。ですが、本当の上手さは曲の完成度にあります。テキストが進んでいる=上手 とは違います。同じように、よくある話ですが、ミスを しなかった=上手 でもありません。間違えなかったら上手と言う事ではなく、これもやはり曲の完成度。ミスをしてしまっても、曲の内容が素晴らしければ上手ですし、 ミスはしないけれど、のっぺらぼうおばけ状態でしたら、上手とは言えないと思います。ですから、一概にテキストの進度で悔しがる必要はない・・・と言いたいのですが、 これがなかなか小学生の生徒さんには伝わりづらい・・・です。

私から生徒さんへ、上手なアドバイスもできませんが、結局は、相手は「あなたよりも私が 上なのよ」と、マウントを取りたいのかな?と思うので、ここはヘラヘラと負けておくのが得策。「私、上手じゃないしテキストも遅れてるし・・・」とか何とか流して おくと良いと思います。ここでは一旦負けたように見せかけて、最終的に自分が勝ちに行けばいいんじゃない?まぁ、勝ちに行くためには努力も必要になってきますが、 悔しいと思うのなら頑張れるでしょう。「自分が進んでいる」「相手が進んでいる」など、口で争っていても良い結果に結びつきません。「負けて勝つ」が実践できると いいですけど・・・。ただ、個人的には、このような競争があるから上達もするのだと思います。何だって競争ですよね?勉強だって受験だって就職だって・・・・。 悔しく思う気持ちも大事ですし、頑張る気持ちも大事。そして人間にも様々なタイプの人間がいます。いろんなものと対峙しながら成長していくのかなぁ。生徒さんには 強く、たくましくなって欲しいなぁと思った出来事でした。

和音の練習をしている生徒さん。右手も左手も同じ音の和音を弾いていくのですが、この和音、転回形になっています。転回形と言うのは、ドミソ→ミソド→ソドミ と言った具合に

1番下の音が上にきて・・・を繰り返している和音です。結局、同じ音しか弾いていません。音の順番が違っているだけで、ドとミとソの3つの音を弾いているだけ。そんなに難しく

ないかな・・・と思うのですが、それは弾けている人の意見。転回形の和音は音は同じ音を弾いていますが、その和音を弾く指番号は、それぞれ使用する指が違うのでややこしく

感じるかもしれません。

和音の練習をしている生徒さん。右手も左手も同じ音の和音を弾いていくのですが、この和音、転回形になっています。転回形と言うのは、ドミソ→ミソド→ソドミ と言った具合に

1番下の音が上にきて・・・を繰り返している和音です。結局、同じ音しか弾いていません。音の順番が違っているだけで、ドとミとソの3つの音を弾いているだけ。そんなに難しく

ないかな・・・と思うのですが、それは弾けている人の意見。転回形の和音は音は同じ音を弾いていますが、その和音を弾く指番号は、それぞれ使用する指が違うのでややこしく

感じるかもしれません。生徒さんなりに練習をしてくださっているようですが、どうしても転回する和音がパッと出てこなくて、違う音を弾いてしまったり指番号が 違ったりしています。「1番下にある音を上に持っていって転回させるんだよ」と、伝えているのですが、焦ると余計に変な音を出しちゃいますね。そこで、生徒さんに音名を 口で言いながら弾くように提案しました。「ドミソ、ミソド、ソドミ」と口で言いながら弾いていくのです。口で音名を言う事で、鍵盤を見た時に言葉で発した音に指がいくように なると思います。言葉で言っていない音を弾くことって逆に難しいので、言いながら弾くことはオススメです。何でもそうですが、頭の中で思ってもいないことを表現することは 難しいです。だったら、表現したいものを思うようにしたり、言葉で発したりすることが良いですよ。

そうやって1週間後のレッスン、生徒さんはレッスン中でも言いながら 弾いていました。かなり改善してきています。まだ少し、もたつくことはあるものの、とても良い状態です。小さな生徒さんは声を出しながら弾くことに躊躇なくチャレンジして くれますが、年齢が大きくなったり大人の生徒さんになると恥ずかしさもあるのか、声に出して弾く事がありません。まぁ、レッスン中に私の前で声に出して弾くことは抵抗が あるのかな?全然大丈夫ですけどね。レッスン中は無理でも、自宅での練習中には声に出して数えたり、歌いながら弾いてみたりすると良いと思います。上達するスピードが違ってきます。 これホント。せめて自宅では、弾きにくい曲の練習は思う存分声に出しながら練習してみましょう。

「じゃ、この曲、もう1週間練習してみてね」と言った途端、「合格しなかったら怒られる・・・」と、言葉を発する生徒さん。多くはありませんが、そのような発言が出てくる

生徒さんがチラホラ。きっとこれまでにも合格をしなくて怒られたことがあるのでしょう。もちろん、きちんと弾けていれば合格になっていく練習曲ですから、合格ができなかった

と言うことは、何らかの問題が生じたということ。でもだからって、合格する・しない にこだわってばかりの練習は良くないかなぁと思います。

生徒さんたちの多くは、 ミスをしないで弾いたら合格、つっかからなかったら合格、と思っていると思います。もちろんそれも大事な要素。ミスはしない方が良いに決まっています。でも、ミスをしないで 弾くことばかりに囚われていると、強弱を全く無視して弾いちゃう、曲の気持ちも無視して弾いちゃう、そんなことになっても良いの?それは違うと思います。ミスをしない、そのこと ばかりを見ているわけではありません。その曲その曲の課題が理解できているか、これまで学習してきたことの内容が理解できて弾いているか・・・など、求められていることが できているかどうかが問題です。それができた上で、ミスが1~2回あったとしても大きな問題ではありません。

親の立場で考えると、どうしても合格してほしい。だからついつい 「合格しないと〇〇買ってあげない」とか「どうして合格できなかったの?」と、お子さんを責めるような言葉が出てきたりします。これは、私も経験済み。言っちゃダメだなぁと頭では わかっているのですが、ついつい言ってしまうのです。でもダメ💢です。合格をした・しなかったを話題にするのではなく、どこかダメだったのかを考えて欲しいです。お子さんが前向きに なるような言葉かけをお願いしたいです。お子さんも保護者も、弾けてないけれど合格になれば良いと思っているわけではないと思います。ただただ、合格の丸が欲しいわけでもないと 思います。弾けるようになるために通ってくださっていると思うので、きちんと弾けるようにしていきたいと思っています。合格をする事が目的ではなく、きちんと弾けるようにすることが 目的です。目的を見誤らないで。

生徒さんたちの多くは、 ミスをしないで弾いたら合格、つっかからなかったら合格、と思っていると思います。もちろんそれも大事な要素。ミスはしない方が良いに決まっています。でも、ミスをしないで 弾くことばかりに囚われていると、強弱を全く無視して弾いちゃう、曲の気持ちも無視して弾いちゃう、そんなことになっても良いの?それは違うと思います。ミスをしない、そのこと ばかりを見ているわけではありません。その曲その曲の課題が理解できているか、これまで学習してきたことの内容が理解できて弾いているか・・・など、求められていることが できているかどうかが問題です。それができた上で、ミスが1~2回あったとしても大きな問題ではありません。

親の立場で考えると、どうしても合格してほしい。だからついつい 「合格しないと〇〇買ってあげない」とか「どうして合格できなかったの?」と、お子さんを責めるような言葉が出てきたりします。これは、私も経験済み。言っちゃダメだなぁと頭では わかっているのですが、ついつい言ってしまうのです。でもダメ💢です。合格をした・しなかったを話題にするのではなく、どこかダメだったのかを考えて欲しいです。お子さんが前向きに なるような言葉かけをお願いしたいです。お子さんも保護者も、弾けてないけれど合格になれば良いと思っているわけではないと思います。ただただ、合格の丸が欲しいわけでもないと 思います。弾けるようになるために通ってくださっていると思うので、きちんと弾けるようにしていきたいと思っています。合格をする事が目的ではなく、きちんと弾けるようにすることが 目的です。目的を見誤らないで。

そうして取り組んでいる音符カード読みですが、実は、教室で読んでもらっていて挙動不審?になる生徒さんが いらっしゃいます。ん?どういうこと?写真ではわかりにくいかもですが、部屋の電気にかざすように音符カードを持つと、カードの裏に書いてある音名、つまり 答えが透けて見える角度があるのです。パッと読めるカ音はさっさと読んでしまうのに、ちょっと引っかかる音が出てくると、カードの角度を変えてカード裏の 音名を読んでいる行動が見られます。結局、そのように読んでも時間が取られてしまうので、時間内には読む事ができないのですが、いやいや、これは違いますよね? 五線の中の音符を読めるようにしたいのであって、カード裏の文字を読んで答えを導き出しても、読めていることにはなりませんから。

生徒さん本人には 私から注意をすることはありませんが、一応、保護者の方にはお話をするようにしています。恐らくですが、自宅で練習をしている時に、そのような読み方ができる ことを見つけてしまったのだと思います。これ、私も気が付かなかったのですよ。そう言う方法で音名が見えるということに。最初に知った時は、あからさまに 電気にかざして読んでいたので、私もビックリだったのです。まぁ、お子さんたちも賢いわね〜と、感心はしますが、やっぱりこれはダメ。早く読めれば何でも良いわけ ではなく、五線の中の音符を早く読む事が目的ですから、きちんと読める力を養ってもらいたいです。生徒さんの中には、時間内には読めなくても、五線の中で数えなくても 読める生徒さんもいらっしゃいます。目的はそれ。時間内で読めればBOXが開けられますよ!と言うだけであって、数えなくて読めるようになっていればOKですから。

大学の入試などでも、毎年、カンニングをして失格になる受験生が見られます。あれ、やっぱり側から見ていると挙動不審になっているのだと思います。 自宅で音符カード読みをやっている時、毎回でなくても構いませんから、読んでいるお子さんの様子を時々は見るようにしてください。カンニングをして合格になっても、 真の実力はついていないと言う事ですから、周りにいる私たちで、軌道修正をしていくようにしていきましょう。できるだけ楽しく取り組んでもらうための音符カード 読み、真の実力をつけていきましょう。

ピアノ学習の最初は、1、2、3、4・・・と数えることを学びます。学習が進んで8分音符の分割音符を弾くようになると、1と2と3と・・・のように、と、を入れて

数えます。3連符のリズムを弾く時には、123、223、323、423・・・の3連符のリズムに特化した数え方になります。これらは、正しくリズムを刻むために

必要な数え方になります。そんな中、生徒さんの楽譜に出てきたこのリズム、どうやって数えて弾きましょうか?

ピアノ学習の最初は、1、2、3、4・・・と数えることを学びます。学習が進んで8分音符の分割音符を弾くようになると、1と2と3と・・・のように、と、を入れて

数えます。3連符のリズムを弾く時には、123、223、323、423・・・の3連符のリズムに特化した数え方になります。これらは、正しくリズムを刻むために

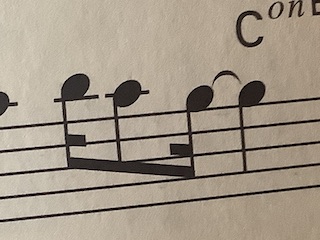

必要な数え方になります。そんな中、生徒さんの楽譜に出てきたこのリズム、どうやって数えて弾きましょうか?このリズム、慣れた人ならば、「タタータ」と 真ん中のリズムが長いことに気がついて、すぐに正しいリズムが入ってくるのですが、初めてこのリズムに向き合う生徒さんには、ちょっと難易度が高いです。短い音符は16分音符、 真ん中の長い音符は8分音符のリズムになっています。要は、端っこの音符は16分音符で、真ん中の8分音符を挟んでいるリズムになっています。16分音符は、1拍の中に4つ入る音符です。 1拍を4分割した中の真ん中の音符が長いリズム。う〜、やっぱりややこしい。1と2と3と4と・・・の2分割の数え方で、正しくリズムを取るにはハードルが高いので、ここは、4分割の 数え方で練習をします。それは、いちとお、にいとお、さんとお、よんとお・・・数える時に、言葉を4つに分けるやり方です。4つに分けて音符を当てはめていけば、きちんとリズムが はまっていきます。正しいリズムで演奏する事ができますね。

一通りのリズムを学習し終えるまでは、数えながら練習をすることをお願いしています。それは、正しいリズムで 演奏するためです。ですから、演奏する音符によって数え方が変わってきます。今回は16分音符で、「タタータ」という取りにくいリズムであることから、4分割の数え方で練習をして もらうことにしました。こうやって様々なリズムに触れて練習を重ねていく間に、リズムの取り方の理解が進んでいきますから、数えなくても弾けるようになっていきます。ただし、学習の 途中で数えることをやめてしまうと、難しいリズムや、ややこしいリズムが出てきた時に、数えようと思っても数えて弾く事ができなくなってしまいます。1回2回数えなくて弾けたからと言って、 数えることをやめてしまうのは危険です。いざ、数えようと思っても数えながら弾けなくなっているのですから。せめて、基礎学習の間は、数えながら弾くことをやめないでほしいです。 正しいリズムを習得するため、数えながら弾きで練習を進めていきましょう。

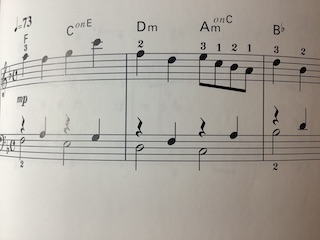

ミュージカル曲をレッスンする大人の生徒さん。速い曲でも和音がある曲でも、どんな曲でも弾きこなす生徒さん。私よりも手が大きくて、よく広がる手をお持ちです。

そんな生徒さん、写真にある2小節目が弾けたり弾けなかったり。音もリズムも正しい弾き方はわかっているのですが、指が転ぶと言いますか綺麗に弾けないのです。

綺麗に弾くために気をつけて欲しいこととは?

ミュージカル曲をレッスンする大人の生徒さん。速い曲でも和音がある曲でも、どんな曲でも弾きこなす生徒さん。私よりも手が大きくて、よく広がる手をお持ちです。

そんな生徒さん、写真にある2小節目が弾けたり弾けなかったり。音もリズムも正しい弾き方はわかっているのですが、指が転ぶと言いますか綺麗に弾けないのです。

綺麗に弾くために気をつけて欲しいこととは?生徒さんが上手に弾いた時に、敢えて生徒さんの演奏を止めました。「今、どんなふうに弾いたら上手に 弾けましたか?どう弾きました?」せっかく上手に弾けたのに、何て意地悪な先生でしょう・・・笑。上手に弾けたのだから良いんじゃないの?それはそうなのですが、 問題は、いつも上手に弾けるわけではないと言うこと。いつもいつも安定して上手であれば、何も問題はありません。ですが、できたりできなかったり・・・できないことの方が 多いかな?と言う場合には、敢えて、どうして今、弾けたのだろう?どんなふうに弾いたっけ?と、自分の演奏を省みる事が大事です。それがわかれば、そのように気をつけながら 弾くようにすれば、毎回上手に弾けると思いませんか?上手に弾けた時こそ、立ち止まって考えて欲しいです。

生徒さんも最初は「え〜!笑笑」と、おっしゃっていましたが、 その部分を何度も何度も弾いている間に、焦って左手の音よりも早く弾き始めると失敗すること、指が転びやすい4番、5番の指を立てて弾くと綺麗なリズムで弾けること・・・ などなど、いくつかの事柄がでてきました。何気に弾いていて上手にできたり上手にできなかったりしていますが、やはりそこには何らかの原因があります。それらを突き止めないと、 毎回の演奏が安定して弾けません。演奏が安定しないと「あっ!この苦手な部分が出てきた!」と、身構えて弾き始めるので、余計に上手に弾く事ができなくなります。生徒さんもその 気持ちはあったようで「ここ、嫌だなぁと思ってしまう」とのことでした。嫌なのは上手に弾けないから。だったら、上手に弾けるようにしていきましょう。

練習をしていると、上手に弾けた・上手に弾けなかった、と、演奏の結果ばかりを意識しがちです。ですが、どうして上手に弾けたのか、何がダメで上手に弾けなかったのか、内容の 確認をしていくことが重要です。そうすることで、意識をしながら練習ができます。ある程度のピアノ演奏の腕をお持ちの生徒さんであれば、音の出し方や弾き方についても、意識を しながら練習を進めていくと良いと思います。

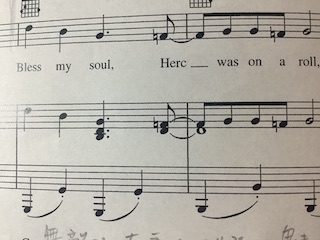

ほとんどの生徒さんがやってしまうことは、一音目が 短くなってしまうこと。この写真の音でお話をすると、ラーラーと弾いて欲しいのに、ラッラーとなってしまいます。どうしても、同じ音をすぐに弾かなきゃ、と 思ってしまうあまり、パッと離してしまうのです。そうすると、スタッカートがついているような跳ね上げた感じになってしまいます。スタッカートがついている 音符ならばOKですが、そうでない場合は、ちょっと格好悪くない?ラッラーは格好悪いよ。まぁ、弾いている本人はそんなつもりがないので、格好悪くなっていることに 気がつかない事が多いのですが・・・。これ、よく自分の音を聴いていると気がつくと思います。それか、いつも言っているように、声に出して歌ってみるとわかります。 旋律を歌う時にラッラーとは歌っていないと思いますよ。

このように同じ音を続けて弾くことを、同音連打と言います。同じ音を連打していますよね?この 同音連打を弾く時は、注意が必要です。今回のように、一音目が短い長さになってしまうので注意をしましょう。自分の奏でる音楽が、どのように聴こえているのか、 聴いている人のことを考えて曲を仕上げることは大切です。自分だけがガチャガチャと弾きたいわけではないと思います。少なくともピアノ教室に通ってくださっている 生徒さんであれば、綺麗に仕上げていきたいですね。同じ音=同音連打には要注意ですよ!

その言葉は、予告マン。はてさて何を 指すのでしょうか?楽譜の中にひっそりこっそり(でもないと思うけれど)シャープやナチュラルなどが書いてある事があります。臨時記号のように音符の横に書いてある のではなく、二重線=複縦線(といいます)の横に書いてあります。この複縦線が用いられる時は、拍子が途中で変わる場合、3拍子だったものが4拍子に変わる時や、途中で 転調する時に書かれています。今回は、今までシャープもフラットも何もついていないハ長調だった曲が、シャープ1つのト長調に変わる曲でした。このような場合は、写真のように 表記されます。ここから先は、シャープですよ、とお知らせしてくれているのです。ですが、このひっそりと突然に出てくる記号に、生徒さんたちは気がつかない事が多く、そのまま シャープを無視して弾いてくる生徒さんがほとんど。ひっそりと書いてあるとも思わないのですが、まさか途中で変わるなんて・・・って思うのかなぁ?

小学1年生の 生徒さんも、予定通り?シャープを無視して弾いてきていたので、私から注意を受けることに。すかさず生徒さん、「予告があるのね・・・。予告マンだ!」と発言。 小学1年生の生徒さんから「予告」という言葉が出てきたことに驚きましたが、「予告マン」という言葉、いいんじゃな〜い?いただきました。同じことを説明するにしても、 面白い言葉を使うと頭の中に残りませんか?まぁ、言葉だけを覚えても、実際の演奏に生かさなければダメなのですが、今度からは「予告マン」に気をつけて、見落とさないように していきましょう。予告マンには気をつけろ!ですよ。

3月にピティナ・ステップに参加をする事が決まっている生徒さん。私から「録音したら?」と言ったわけでもなく、生徒さんからの申し出でした。やはり自主的に申し出て 録音して帰るだけあって、雑に聴こえていたフレーズの終わりや、強弱のかけ方などに変化が出てきました。演奏している時は、みんな必死に演奏しているので、客観的に 自分の音を聴くことって難しいですし、上手に弾いていると思っています。しかし、後から自分の演奏を聴いてみると、大きく出て欲しくない音をガン!と弾いていたり、 強弱をかけたつもりがかかっていなかったり・・・。曲の速さが一定でないことがわかる場合もあります。録音して省みることによって、それらの細かな注意を直す事ができますし、 自分の演奏のクセを知って気をつける事ができます。本番まで1ヶ月、ピティナ・ステップの参加レベルも応用レベルでの参加ですから、求められている演奏レベルも高くなります。 この調子で頑張って欲しいです。

小学生さんで携帯電話を持つことの良い・悪いは、各ご家庭の判断です。でも、携帯電話も悪いことばかりではないなぁと思いました。 実はこの生徒さん、練習曲のわからない箇所を写真で送ってきて「ここは、どう弾くのですか?」と聞いてきたことも。こんな使い方もあるのね・・・と、感心しました。次の レッスンまで待たずに質問したり、弾き方についての質問をしたりしてくれています。これ、何気に嬉しかったりします。今回のように録音をして持ち帰ることもできますし・・・。 3月のステップまで1ヶ月ほど。この調子で頑張っていきましょう。

来年度のピティナ・ステップに向けて練習を始めた生徒さん。随分と楽譜を読む力がついてきたようで、先に先に進めてくれています。それは素晴らしいことだと

思うのですが、なぜだか曲の冒頭の6小節を抜かして弾いてきています。いやいや、それは真っ先に練習に取り掛かって欲しいところなんだけどね。後回しにしちゃ

ダメな箇所です。どうして?

来年度のピティナ・ステップに向けて練習を始めた生徒さん。随分と楽譜を読む力がついてきたようで、先に先に進めてくれています。それは素晴らしいことだと

思うのですが、なぜだか曲の冒頭の6小節を抜かして弾いてきています。いやいや、それは真っ先に練習に取り掛かって欲しいところなんだけどね。後回しにしちゃ

ダメな箇所です。どうして?生徒さんが冒頭の6小節を練習しない理由は、ちょっと難しいから。片手での練習は終えていて、正しい弾き方も確認済み。 なのですが、両手での練習はやらないまま・・・・。気持ちはわかりますよ。ちょっとややこしそうで時間がかかりそうだし、面倒臭いし、後からでもいいか・・・的な 感じになっているのだと思います。弾かなきゃいけないのはわかっているけれど、ついつい後回し。生徒さんの気持ちはわかりますが、わかってはあげられないです。 なぜって、ステップや学校の伴奏など弾く日程が決まっているものは、ゆっくり仕上げる訳にはいかないから。これが通常の練習曲であれば、自分のペースでゆっくり 時間をかけて仕上げても問題ありませんが、日程が決まっているものは、1曲全てをきちんと仕上げなければなりません。そして、難しい箇所や弾きにくい箇所は、仕上がり までに時間がかかってしまいます。・・・と言うことは、難しい箇所を後回しにしておくと、その部分だけ仕上がりが不十分になることもあり得ます。それじゃ、格好が 悪いですよ。

難しい・弾きにくい=時間がかかる と言うことを頭に入れて練習に取り掛かると、真っ先に練習を始めなければなりません。弾きやすいところは、 時間をかけなくても弾けるもの。まぁ、難しい箇所ほど一人で練習をするのは寂しいですよね。レッスンでは、両手で何回も弾いてもらいました。変な弾き方をしても横で すぐに注意ができるので、正しい弾き方を覚えて帰ってもらいます。「もう一回、もう一回」攻撃でしたが、生徒さんはとっても素直。ステップに向けて頑張ってもらいましょう。 もう、後回しにしてはダメですよ。

教室では独自のピアノ発表会を開催していない代わりに、ピティナ・ステップへの参加をオススメしています。日程とホール(場所)を見て、自分の都合に合うところで

参加ができます。好きな曲を好きなだけ弾ける時間制での参加と、自分の演奏レベルに合ったレベル制での参加の2通りあります。教室では、レベル制での参加を

オススメしていますが、それも生徒さんの自由ですから、実際に参加をする場合には話し合って決めていきます。

教室では独自のピアノ発表会を開催していない代わりに、ピティナ・ステップへの参加をオススメしています。日程とホール(場所)を見て、自分の都合に合うところで

参加ができます。好きな曲を好きなだけ弾ける時間制での参加と、自分の演奏レベルに合ったレベル制での参加の2通りあります。教室では、レベル制での参加を

オススメしていますが、それも生徒さんの自由ですから、実際に参加をする場合には話し合って決めていきます。ここ最近の生徒さんたちは、レベル制で 選曲をして参加されています。3回、4回・・・と参加回数の多い生徒さんになってくると、演奏レベルが上がって様々な曲が弾けるようになっています。それは嬉しいこと なのですが、演奏レベルが上がると言うことは、曲が難しくなると言うこと。もちろん、同じレベルの中からでも簡単な曲を選ぶことも可能なので、弾く曲がないわけでは ありませんが、生徒さんの希望と保護者の希望に開きがあると、なかなか演奏曲が決まらない・・・なんてことも。これまでの頑張りがあるので、弾けないわけではないの ですが、難しい曲ばかりを選択すると、ステップまでに間に合わないかも?と言う事が起こり得ます。参加する日程が決まっているので、それまでにはきちんとした仕上がりで 弾きたいですし。例えば、1日に8時間ほどピアノの練習をしてくださるのならば仕上がるかもですが、そんなにはピアノばかり練習もできませんよね・・・。難しい曲を 弾いて欲しい保護者、簡単目な曲にしたい生徒さん、あまり無理はさせられないと考えている私、この3者のちょうど良い妥協点を探りながら選曲をしていきます。

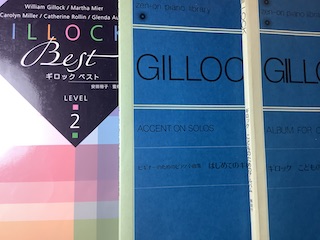

レベル制で2曲の演奏をして参加をする場合は、1曲に難しい曲を持ってきたら、2曲目は少し簡単な曲を持ってくるとか、よく知られているようなポピュラー曲を持ってくるとか・・・ など、いろいろな方向から選曲作業に入ります。最近よく弾かれているギロックなどは、簡単な曲から難しい曲まで様々に曲がありますから、この中から選曲するのも 良いと思います。知らない曲にはなると思いますが、綺麗なメロディーだったり変化に富んだメロディーだったりしますから、表情もつけやすいかな。最初は1ページほどの 曲を演奏する生徒さんだったのに、レベルが上がって3~4ページもの曲を演奏するまでになっていきます。本当に我が子ながら感動しますよ笑(生徒さんは私の子どもでは ありませんが・・・笑)これも、ピアノを続けてきたからこその景色です。ピティナ・ステップに参加を考えている生徒さん、選曲の相談はいつでもOKですから、弾きたい曲、 希望する曲など教えてくださいね。

3月のピティナ・ステップに向けて、弾き込み練習中の生徒さん。曲の速さがブレないように、今は、メトロノームに合わせた練習を行ってもらっています。その生徒さんから

ラインの連絡が入りました。「曲の最後のフォルテのところを少し速く弾きたいんですけど・・・」ポピュラー曲を練習している生徒さん。最後の1番の盛り上がりを速く弾きたい

そう。曲が仕上がってきて最後の部分で気分が高まっちゃったかな?

3月のピティナ・ステップに向けて、弾き込み練習中の生徒さん。曲の速さがブレないように、今は、メトロノームに合わせた練習を行ってもらっています。その生徒さんから

ラインの連絡が入りました。「曲の最後のフォルテのところを少し速く弾きたいんですけど・・・」ポピュラー曲を練習している生徒さん。最後の1番の盛り上がりを速く弾きたい

そう。曲が仕上がってきて最後の部分で気分が高まっちゃったかな?演奏曲は、旋律が変化をしながらだんだんと盛り上がっていくような曲。最初はひっそりと出てくる 曲なのですが、最後はダイナミックに盛り上げていきます。いいんじゃな〜い!気分が最高潮になって、その結果、少し速く弾く・・・そんな解釈もできますし。もちろん、楽譜には 速く弾くとかゆっくり弾くとかの速さの指示は書いてありません。でも、自分で練習をしていて、「こう弾きたい」って言う思い、大切だと思います。曲のことを考えての弾きたい 思いは尊重したいと思っています。ただし、曲にもよりますが・・・。

ポピュラー曲は、割と自由な発想で弾く事ができますから、まずは自分の思いや考えを曲にぶつけて みても良いと思います。これがクラシックの曲になると、取り敢えず楽譜に忠実に・・・が求められます。反対にポピュラー曲は、様々なアレンジ楽譜も出されている事から、割と 柔軟な対応かな?と、私個人的には思います。ただ、あまりに曲にそぐわない内容の弾き方になってしまうのは考えものですが、今回の生徒さんの申し出は、そんな弾き方もありかも ね・・・程度。だったら、生徒さんが思うように思ったままを表現したら良いですね。きっと素敵な曲になると思います。

クラシックでもポピュラー曲でも、聴いている人の 耳に届く音楽を考えて演奏をすることは変わりません。聴いていて、あまりに??なんで?と思うような音楽はNG。速さの加減や大きな音の加減など、耳に心地よく入ってくる音楽を 考えて演奏する事が大事。その上で「こう弾きたい」と言う明確な考えがあることは素晴らしい事。演奏するのは自分です。自分が演奏する曲のこと、考えてみましょう。

「曲の途中までの出来上がりでも大丈夫ですか?」大人の生徒さんからの質問でした。レッスン終了後の帰り際、新しく取り組む練習曲の話をしていた時に、生徒さんから

聞かれたのでした。全然大丈夫ですよ。自分が頑張ったところまで、それが曲の途中までだったとしても、何なら右手しか弾いていない・左手しか弾いていない、というような

状況でも構いません。全曲を弾いていないとレッスンをしない・・・もちろんそのような先生もおられると思いますが、私はそうではないので、曲の途中まででも大丈夫です。

「曲の途中までの出来上がりでも大丈夫ですか?」大人の生徒さんからの質問でした。レッスン終了後の帰り際、新しく取り組む練習曲の話をしていた時に、生徒さんから

聞かれたのでした。全然大丈夫ですよ。自分が頑張ったところまで、それが曲の途中までだったとしても、何なら右手しか弾いていない・左手しか弾いていない、というような

状況でも構いません。全曲を弾いていないとレッスンをしない・・・もちろんそのような先生もおられると思いますが、私はそうではないので、曲の途中まででも大丈夫です。

この日の生徒さんのレッスンでは、初めて取り組んだ曲のレッスンでしたが、曲の最後までを完璧に仕上げていらっしゃいました。音ミスやリズムミスがない状態。 私からは場面場面での音の出し方や、表現方法の提案などをさせてもらいました。それらを、次のレッスンまでに手直しをすることでレッスン終了となりました。ですが、生徒さんの 腕前から言っても、手直しにはそんなに時間がかからないと考えたので、「新しい曲の練習にも取り組んでみてくださいね〜」と伝えたところ、上記のような質問になりました。 生徒さんの中では、1曲全部弾いていないと先生には見てもらえない・・・という考えがあったのかもしれません。そんな先生がいらっしゃることも知っていますし、それはそれで 先生の考え方なので良いと思います。ですが、何度も言うように私は違いますから・・・・。

お子さんの生徒さんの中にも、先生の前で弾く練習曲は、きちんと弾けるもの でないといけない・・・と、思う生徒さんもいらっしゃいます。ごく稀に。まぁ、レッスンとは、自宅で練習をしたものを先生に聴いてもらってアドバイスを受けることだと思うので、 その考え方が間違っているとは思いません。しかし、練習が思うように進まなかった時もあるだろうし、体調を崩す場合もあるでしょう。弾き方がわからなくて進まないことだって あると思います。わからないならわからないで、そのままレッスンに来てもらって良いのです。むしろ、そうしてください。ああでもない、こうでもない・・・と、保護者の方が 教え込まなくても、弾けないまま来てくださった方が有難いです。私が仁王立ちで教えましょう笑。←冗談に聞こえないかもだけど、怖くないからね。

弾けなかった期間が たまにあるのは全然OKですが、何ヶ月も練習をしない・・・は、また別の問題です。これは、ピアノを習っている意味あるの?と思ってしまいます。練習をしてこなかったらレッスンには なりませんが、生徒さんの状況を見て一緒に音読みをしたり(でも答えは教えないわよ)、弾き方を学習したりなど、やれることは様々あります。弾けるところまで、片手だけなど自分が 頑張った成果が途中まででも、堂々とレッスンには来てください。そのために先生をやっていますから・・・。