講師から

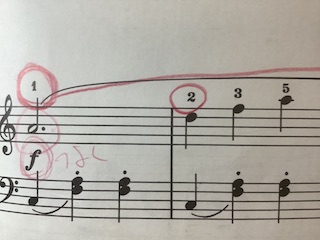

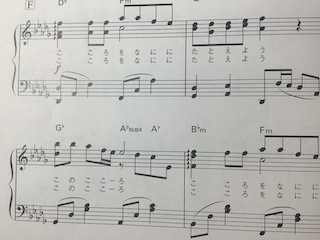

写真にあるような 4分音符の後に休符があるような曲。この曲は8分音符や8分休符も出てきている曲なので、1と2と ・・・と、を入れて数えて弾く曲。生徒さんは正しい数え方で弾いてくれて いますが、1との「と」を言っている時に鍵盤から指が離れてしまっています。ん?それって短くなっていませんか?口では「1と」って数えているけれど、途中で指が離れて しまっていては音符の長さが足りません。気をつけてほしいことは、「2と」が休みになっているので、「2」を口で言う時に指を離すようにすること。そうすれば直前の 4分音符が短くなることはありません。

このように、音符の長さが足らないまま演奏している時の音の響きを聴いていると、「ミ」ではなく「ミッ」となっています。 この微妙な違いがわかるでしょうか?演奏している本人はわかりづらいかもしれませんが・・・。横で聴いていると、物足りなく感じます。ですから、自宅練習でも横で聴いている 保護者の耳には、きっと物足りなさがあると思います。ただ流して聴くのではなく、音楽を感じながら聴いていると短くなった音符の曲は変です。特に曲の1番最後の小節の 最後の音の長さも短くなりがちです。1番最後の小節は、最後の音を数えながら弾いた後に「おしまい」と、心の中で言うように指導しています。「おしまい」と言う時に鍵盤から指を離すと、 1番最後の音の長さを十分に保つことになります。スタッカートなど短く終わる曲でない限り、曲の最後の音は十分に伸ばして終わりたいもの。短くさっさと終わったのでは、 せっかくの良い演奏も興醒め。自分の音の響きをよく聴いてから、鍵盤から指を離すようにしましょう。音の響きを意識すると、弾き方も変わってきます。自分の音の響き、 よく聴いてみてください。

多くの生徒さんが学習をしている バーナムですが、この教材は短い練習曲の中で、様々な弾き方を学習します。先日、小学1年生の生徒さんの課題は、2音のフレーズの弾き方でした。楽譜には何の記号も書いてありませんが、 基本的な2音のフレーズの弾き方は、1音目を少し強く弾いて2音目を軽く弾きます。記号では書いてありませんが、弾き方のアドバイスのところには、1音目にアクセントをつけて2音目を 軽く弾きましょう・・・と書いてありましたので、私の方でアクセントの記号を書き記しました。もちろん、2音のフレーズの基本的な弾き方の話をしたり、わざと2音目を大きく弾いて 生徒さんに聴いてもらったり・・・。そうやって予習をした結果、次の週の生徒さんの演奏はとても素晴らしい2音のフレーズになっていました。そうそう、これこれ。い〜い感じだったの ですが・・・。続いて練習曲のレッスンへ。たまたま練習しているテキストの曲には2音のフレーズが多く出ていました。静かに聴いていたところ、ん?あちゃ〜、やってくれたわね💢 練習曲での2音のフレーズの弾き方が、2音目がドスン!と大きな音で鳴っているではありませんか。いやいや、さっき上手に弾いたところだよね・・・?

小学1年生の生徒さんが 気がつくのには無理があるかもですが、バーナムなどテクニック教材で様々な弾き方を学習した内容は、他の曲を演奏する時に活用させなくてはなりません。手の形を整えることや、和音を バラバラにさせないで弾くこと、速い16分音符を弾く時にアクセントを入れて弾くこと、腕の使い方などなど、テクニック教材を弾くときだけに気をつける内容ではありません。他の曲を 綺麗に弾くための予備練習のような学習ですから、大いに活用しなければなりません。お子様だけでなく大人の生徒さんもそうなのですが、これはこれ、それはそれ、で考えてしまって いませんか?どうしても別物で考えてしまいがちですから、気をつけていきましょう。今回の2音のフレーズは、様々な曲の中によく出てくる表現です。2音目を大きな音で弾いてしまうと 何とも格好の悪い音楽になります。自分の音をよく聴いて、弾き方を変えていきましょう。

ピアノ レッスンを始める時に「手の形に気をつけて弾き始めましょう」と、声をかけることが多いのですが、この生徒さんの場合もそう。「手の形、気をつけるよ〜」などと声をかけてから 弾いてもらうので、最初は綺麗な手の形で弾いてくれています。ところが曲が進んでいく間に、だんだんと手首が下がってきて、写真のような状態になってしまうのです。じゃ、どうして こんな状況になってしまうのか?まぁ、結論から言うと「楽」だから。指を立てて弾くと言うことは、自分の指が(と言うか手が)何にも頼らないで自立している状態です。指先しか 鍵盤に触れていないので、その触れている指先で手を立たせています。指がべた〜っとしている状態は、指の面積を鍵盤に預けている状態。指が鍵盤によっかかっています。よっかかるものが あるって「楽」ではありませんか?例えば、一人で真っ直ぐに立っている状況と壁によっかかっている状況。やはり、壁に背中を預けている方が「楽」だと思います。それと同じこと。 速く動く指や綺麗な音を出すためには、手のフォームは重要です。この手、直したいですね。

では、どうやったら直るのか?と言うことですが、実はこればっかりは、生徒さんの 意識が必要です。もちろんこちらから「手の形を気をつけようね」と、声をかけることはできますが、実際に演奏をするのは生徒さんです。私が演奏するのではありません。演奏者が気をつける しかありません。実はこれ、電子ピアノで練習をしている生徒さんは特に気をつけなければなりません。・・・と言うのも、電子ピアノではどんな手の形でもペチャンコでも音が出てしまいます。 これがピアノになると、ペチャンコの指では音が掠れてしまったり、きちんと音が出なかったりするので、自然と弾き方も変わってきます。じゃ、そもそも電子ピアノではムリ?そうでは ありません。生徒さんの意識次第。教室の生徒さんの半数以上は電子ピアノでの練習ですが、綺麗な手の形が保たれている生徒さんがほとんどです。だからやっぱり、意識することが重要に なってきます。自分の手の形、弾いている時の状況にも時々、目を向けてみましょう。

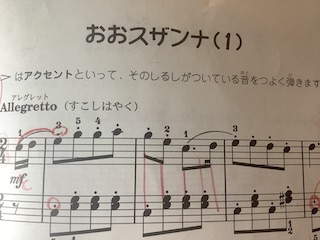

「この曲って、こんなに重たい感じの曲でしたっけ?」と、大人の生徒さん。生徒さんが演奏している曲は「おおスザンナ」と言う曲。この曲は、アメリカの作曲家フォスターの

作品で、「草競馬」の曲も同じフォスターです。曲名でピン!とこなくても、旋律を聴いてみたら「聴いたことある」「知っている」と、大人にはわかる曲かなぁと思います。

「この曲って、こんなに重たい感じの曲でしたっけ?」と、大人の生徒さん。生徒さんが演奏している曲は「おおスザンナ」と言う曲。この曲は、アメリカの作曲家フォスターの

作品で、「草競馬」の曲も同じフォスターです。曲名でピン!とこなくても、旋律を聴いてみたら「聴いたことある」「知っている」と、大人にはわかる曲かなぁと思います。

生徒さんは演奏をしていて、自分の演奏を「重たい」と、表現しました。確かにそう思いました。楽譜の通り、音もリズムも合っています。スタッカートで 書かれている曲で、生徒さんもスタッカートで弾いてくれています。でも重い。何で?原因はスタッカートの弾き方にあります。この曲、結論から言うと重い曲ではありません。 軽快な明るい感じの曲です。生徒さんの弾くスタッカートは、鍵盤の下に下に沈み込むような押さえつけたスタッカートになっています。そうすると、1つ1つの音がズドン!と 響いてくるので、重く暗い感じの響きになってしまうのです。軽快なスタッカートにするには、下に向かって弾くのではなく、上に跳ね上げる感じで弾きます。指を立てて指先で 弾くスタッカートが良いです。指先で上に上にのイメージで弾いてみると・・・生徒さんの音が変わりました。生徒さんもびっくり!「こんなに音が違うのですね・・・」

スタッカートに限らずですが、ピアノって指の持っていき方によって音が違ってきます。弾いている音も変わらない、スタッカートでも弾いている、でも聴こえてくる 音の響きは違う。鍵盤を押さえている時間、鍵盤に触れる指のスピードなど、ほんのちょっとのことで響きが変わってきます。今回、この響きの違いを体感することができた 生徒さん、自分が出したい音のイメージがわかったようです。これからも、演奏する曲に似合った音の響きを求めて、演奏していけるといいですね。

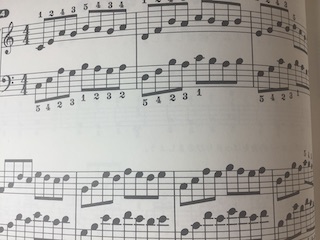

大人生徒さんのハノンの練習も、No.17まで進んできました。はじめてピアノを学習する生徒さんだったので、指の動きをスムーズにするために取り入れたハノン。ハノンは、パターン化

されている指の強化テキスト。パターン化されているから難しくない・・・と思うのは、恐らく弾ける人の意見。どんなものでも難しいですよね・・・。そんなハノンもNo.17までくると、

本当に弾きにくいです。指をかなり広げる曲になっています。

大人生徒さんのハノンの練習も、No.17まで進んできました。はじめてピアノを学習する生徒さんだったので、指の動きをスムーズにするために取り入れたハノン。ハノンは、パターン化

されている指の強化テキスト。パターン化されているから難しくない・・・と思うのは、恐らく弾ける人の意見。どんなものでも難しいですよね・・・。そんなハノンもNo.17までくると、

本当に弾きにくいです。指をかなり広げる曲になっています。宿題に出した1週目、生徒さんは本当に弾きにくそうでした。まぁ、最初からスラスラと弾けるのであれば、ハノンの 学習をしなくても良いわけで、まずは正しく弾くところからスタート。指の持っていき方の話をしたり、音名を言いながら弾いてもらったりしながら練習をしてもらいます。行って帰ってくる 練習だけでも時間がかかっていましたが、1週、2週と続く間に、だんだんと指の動きがスムーズになって、少し速い速さでも弾けるようになりました。ミスタッチが多かったのですが、それも だんだんとミスタッチをしなくなりました。ピアノは1週間に1度のレッスンですが、毎週毎週、少しづつ改善されて目に見えて?耳に聴こえて?上達がわかりました。1つ1つは小さな上達ですが、 前週までとは明らかに違っていることがわかるピアノ。これ、本当に嬉しいですよね。

思わず生徒さんにも「上達していますね」と、声をかけましたら「自分でもよくわかります。 最初は、私は一生弾けない、と思っていたんですけどね・・・。弾けるようになってきました」と、生徒さんも嬉しそう。自分で上達が感じられるピアノって嬉しいもの。もちろん私も 嬉しいです。でもこれは、生徒さんの練習の頑張りの証。かなり練習をされていると思います。どの生徒さんもそうですが、できないことをできるようにするって、相当な努力。ピアノは 特に、孤独で地道なコツコツ練習が必要な習い事。ピアノだけではなく、音楽ってそうです。どの楽器でも地道な練習が必要です。その練習をやった人でないと上達は感じられないし、弾ける ようにもなりません。そしてその上達がないと、つまらないものになってしまいます。弾けるようになりたいなら、練習しかないんだよ💢まぁ、そういうこと。少々物騒な物言いになって しまいましたが、上達すれば楽しい。その楽しさのためには練習。目に見える上達をするために、練習を頑張っていきましょ。

昨年10月から教室に通ってくださっている、小学生高学年の生徒さん。ピアノ学習ははじめての生徒さんなので、数えながら 弾きの練習をしてきました。誰でもそうですが、8分音符や付点4分音符の分割音符の学習に進むと、伴奏の4分音符に対してメロディーの8分音符の入れ方で戸惑ってしまいます。8分音符は、 1拍の音符を均等に2分割しているリズムですから、伴奏の4分音符と4分音符の間に綺麗に入ってくるリズム。頭では理解していても、指がついてこないと言うか、動かないと言うか・・・。 最初はたどたどしいリズムになってしまいます。特に年齢が大きくなって始めるピアノでは、思うように指が動きません。生徒さんも最初は、戸惑いもあり、なかなか上手に弾くことが できないでいました。数え方を楽譜にびっちりと書いて、それを見ながら数えながら練習をしていました。ところが先日のレッスンでは、数えながらではなく黙ったまま上手に、 付点の音符をすらりと弾いていました。ちょうど写真にあるリズムの小節です。「心の中で数えているの?」「数えていない」「数えなくて弾けるの?」「感覚で弾ける」おお〜、 これはスゴい!これこれ、求めているのはコレです。

この小節の楽譜を見て、恐らく、何年もピアノを習っている生徒さんならば、数えなくても弾けると思います。もちろん 私も弾けますよ。でもそれは、何ら凄いことではなく、いたって普通のこと。これまでに何度も弾いてきているリズムですから、感覚で弾けるようになるのです。いちいち、1と2と3と・・・と 数えなくても付点の音符が弾けるようになります。そうなって欲しいのです。この速さで弾けば、この感じで付点のリズムが入る・・・これが感覚。こうやってだんだんと数えながら弾く ことから卒業していきます。もちろん、楽譜をパッと見て??と考え込んでしまうリズムや取りにくいリズムが出てきた時には、確認のために数えながら練習をする箇所も出てくると 思います。ですがそれも一時的です。感覚でリズムが取れるようになったら、ここから先は音楽を感じながら弾く学習です。今回、感覚で弾けるようになったと言う生徒さんの言葉は、 とても嬉しく感じました。最初から感覚で弾くことは適当弾きになりますが、音符の長さを理解して、数えながら弾くことを学習して弾けるようようになったのであれば、上達している 証拠です。これからは、たくさんの練習曲を通して理解を深めていくようにしましょう。

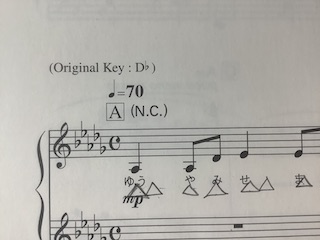

「何かしっくりこない」生徒さんの何気ない感想。ピティナ・ステップに参加をされる生徒さんのレッスン中、曲の速さがしっくりこないよう。本番当日は、メトロノームなしで

(当たり前だけどね)一定の速さで弾かなければならないので、身体の中に速さを入れてもらうために、メトロノーム練習をしてもらっています。楽譜には♩=70の表記。これを、

より正確なリズムで演奏するために、8分音符単位の♪=140で合わせてもらいます。ところが、既存のメトロノームには140の表記がないので、144で合わせてもらっていましたが・・・。

「何かしっくりこない」生徒さんの何気ない感想。ピティナ・ステップに参加をされる生徒さんのレッスン中、曲の速さがしっくりこないよう。本番当日は、メトロノームなしで

(当たり前だけどね)一定の速さで弾かなければならないので、身体の中に速さを入れてもらうために、メトロノーム練習をしてもらっています。楽譜には♩=70の表記。これを、

より正確なリズムで演奏するために、8分音符単位の♪=140で合わせてもらいます。ところが、既存のメトロノームには140の表記がないので、144で合わせてもらっていましたが・・・。

メトロノームを外すと、ちょっと速さが速くなる生徒さん。そうして冒頭の「何かしっくりこない」と言う言葉。これはきっと速さのことかなぁ?どうしたものかと1日 考えて、生徒さんにメトロノームの1メモリ分を速くするのはどうかな?と、連絡しました。144から1メモリ速くすると、152になります。1メモリ分を速くしたり遅くしたりしても、 聴いている分にはそう変わりません。でもこの1メモリ、弾いている人には大きな差。たった1メモリなのですが、されど1メモリなのです。

楽譜のはじめに、弾いて欲しい 目安の速さが書いてあります。♩=70というような表記です。この速さで演奏すると、その曲らしい演奏になりますよ、というもの。ですから基本的には、この速度記号を守って 演奏をします。しかし演奏者の感覚も大事だと思っています。自分がノリに乗って弾ける速さってあります。気分よく音楽を奏でられる速さです。私個人的には、メトロノーム 表記の1メモリ〜2メモリくらいまでなら、速くしても遅くしてもOKかな・・・と思っていますが、あくまでも私の個人的な思い。これを倍ほど速くする・・・なんて無茶なことを してしまうと曲が違ってきますが、1~2メモリ程度なら許容範囲だと考えます。あとは実際にその速さで演奏をしてみて、違和感がないのであれば良いです。

さて、生徒さんの 反応はどうでしょうか?実は、速さの提案をしてからレッスンがまだないので、生徒さんの「しっくり感」がわかりません。生徒さんの「何かしっくりこない」という、説明ができない 違和感が解消されていればいいな、と思います。生徒さんが気分良く演奏できて、曲の聴いた感じも変ではない速さ、その接点を見出すことができればいいですけど。ピティナ・ ステップのために、弾き込んできたからこその生徒さんの曲に対する思い。いろいろと感じてくれていることが嬉しいですし、何とか上手に表現できるようにしてあげたい・・・と、 思います。いよいよ本番まで2週間。張り切っていきましょ。

写真にある右手のメロディー、ラレファラの1オクターブを1235の指で弾くようになっています。小学3年生のピアノ男子生徒さんの練習曲にでてきました。小学3年生だと、まだまだ

手は小さいです。1オクターブがギリギリ届くかどうか・・・の手ですが、この曲の場合は一度に1オクターブを押さえるわけではありませんから、弾くことは難しくないはずですが、

生徒さん、とっても弾きにくそう。スルスルと弾けないでゆっくりになってしまいます。何で?

写真にある右手のメロディー、ラレファラの1オクターブを1235の指で弾くようになっています。小学3年生のピアノ男子生徒さんの練習曲にでてきました。小学3年生だと、まだまだ

手は小さいです。1オクターブがギリギリ届くかどうか・・・の手ですが、この曲の場合は一度に1オクターブを押さえるわけではありませんから、弾くことは難しくないはずですが、

生徒さん、とっても弾きにくそう。スルスルと弾けないでゆっくりになってしまいます。何で?スルスルと弾けない原因は、生徒さんの弾き方にありました。指先だけで 弾こうとしているから。えっ!ピアノって指先で弾くんじゃないの?確かに、鍵盤に触れて弾くのは指先なのですが、少し遠い鍵盤を指を広げて、一生懸命に指先だけを持っていって弾こうと すると、スムーズな手の動きになりません。この場合は、手全体を弾きたい鍵盤の位置に持っていくことが大事。と言うことは、手首の柔軟さが必要になってきます。実はピアノって、 指先だけで弾いているイメージがありますが、肩から弾いています。肩から出ている?腕の柔軟さも必要で、結局、身体を使って弾いています。

生徒さんは、手首の位置が 変わらないまま指を広げて必死に弾いているので、ぎこちない弾き方になっていました。手の動きを柔軟に鍵盤の上からかぶせるように、鍵盤を掴む感じで弾くようにすると、スムーズな 動きになりました。ちょっと弾き方を変えるだけで弾けるようになるピアノです。学習が進んでいくと、もっと広い範囲の鍵盤を使うこともあります。その場合は、それこそ腕全体を 持っていって、重心移動もさせながら弾くことも。その時その時の弾き方があります。生徒さんには個別に弾き方のお話をしていますので、様々な弾き方を学んでスムーズなピアノを 楽しむようにしていきましょう。

「私バカだからできない」小学1年生の生徒さんから、こんな言葉が出てきました。レッスンをしていて、右手と左手を間違った時とか、音を間違えて弾いちゃった時とかに、

その度に真顔で出てくる言葉。生徒さんは真剣な顔で、私に言ってきます。いや〜、私、別に怒ってないのですが。「あっ、違っちゃったね〜」と声をかけたら、生徒さんの

「私バカだから・・・」発言。何だか気になります。

小学1年生さんで、自分からこのような言葉を発するって、そうそうないかな、と思います。そもそも、「バカ」 って何?間違ってしまったら「バカ」認定されるようなことなのかな?誰だって間違うことはあると思うけど。間違うことは悪いことではないし、間違わないように気をつければ 良いことだと思うので、あまり自分を卑下するような言葉を使うことは、やって欲しくないかなぁ。恐らくですが、生徒さんの周りで、そのような言葉が流行っていたり、誰かに 言われたりしているのかも?と思いました。人の言動や振る舞いって、幼少期における人と人とのつながりの中で形成されます。他の人との対峙の中で、礼儀や良識(もちろん悪いことも) を学んでいきますから、気をつけなければなりません。私から生徒さんへは「人間って最初からバカな人はいないんだよ。ちょっと注意をしたら良いだけ。よ〜く見て 弾いていこうね」と、声をかけました。ご自宅ではそのような言葉は使っていないということだったので、どこからか仕入れてきたのでしょうけど、周りの大人が気をつけて 対応する必要がありそうです。

偉そうなことを書いてきましたが、私も様々なやりとりの中で、「バカ」と言う言葉を使うことがあります。娘と何か話をしていて「これって バカだよね〜」と娘が言ったことに対して「それはバカだね。ハハハ・・・」と返したり。生徒さんとのやり取りの中でも、テストでケアレスミスをした生徒さんが「解っていたのに バカなミスをした」と言っていた時も「そればバカだよ。気をつけなよ・・・」と返したり。これら全て、冗談で済ませられるような場合に使う言葉だと思います。真顔で発言していたら、 冗談にはなりません。言葉って使う人の立場や場面によっても、意味が違ってきます。怖いですね。大体、間違えたくらいで「バカ」認定されていたら、みんな当てはまりますよね? 一度も間違えたことがない人っていないでしょ。どんどん間違えて、その度に修正していきましょ。

小学1年生さんで、自分からこのような言葉を発するって、そうそうないかな、と思います。そもそも、「バカ」 って何?間違ってしまったら「バカ」認定されるようなことなのかな?誰だって間違うことはあると思うけど。間違うことは悪いことではないし、間違わないように気をつければ 良いことだと思うので、あまり自分を卑下するような言葉を使うことは、やって欲しくないかなぁ。恐らくですが、生徒さんの周りで、そのような言葉が流行っていたり、誰かに 言われたりしているのかも?と思いました。人の言動や振る舞いって、幼少期における人と人とのつながりの中で形成されます。他の人との対峙の中で、礼儀や良識(もちろん悪いことも) を学んでいきますから、気をつけなければなりません。私から生徒さんへは「人間って最初からバカな人はいないんだよ。ちょっと注意をしたら良いだけ。よ〜く見て 弾いていこうね」と、声をかけました。ご自宅ではそのような言葉は使っていないということだったので、どこからか仕入れてきたのでしょうけど、周りの大人が気をつけて 対応する必要がありそうです。

偉そうなことを書いてきましたが、私も様々なやりとりの中で、「バカ」と言う言葉を使うことがあります。娘と何か話をしていて「これって バカだよね〜」と娘が言ったことに対して「それはバカだね。ハハハ・・・」と返したり。生徒さんとのやり取りの中でも、テストでケアレスミスをした生徒さんが「解っていたのに バカなミスをした」と言っていた時も「そればバカだよ。気をつけなよ・・・」と返したり。これら全て、冗談で済ませられるような場合に使う言葉だと思います。真顔で発言していたら、 冗談にはなりません。言葉って使う人の立場や場面によっても、意味が違ってきます。怖いですね。大体、間違えたくらいで「バカ」認定されていたら、みんな当てはまりますよね? 一度も間違えたことがない人っていないでしょ。どんどん間違えて、その度に修正していきましょ。

教室のレッスンノートは、私の勝手な判断ですが、小学6年生の途中までと しています。5~6年生になれば、レッスンにも慣れてきていますし、お子さん自体もしっかりしてきています。自分の意見も言えるようになっているだろうし、注意事項も自分で理解ができる だろうと言う判断です。終わりが6年生の途中まで、となっているのは、6年生になって使用しているレッスンノートを使い切るまで、と言うことにしているので、皆さん微妙に終わりの時期が バラバラになります。

先日のレッスンで、最後のレッスンノート記入となった生徒さん。ちょうど今月が卒業式の6年生の生徒さんです。もうはっきり言って、自分が表現したい 音楽もはっきりしているし、弾いてみたい曲も自分の意見がある生徒さんなので、敢えて保護者の方にノートでお知らせすることはありませんでした。実は生徒さんとはラインで繋がっているので、 生徒さんからもわからないことがラインで連絡がきたり、私も気がついたことを連絡したりしています。保護者の入る余地はありません。ムフフ・・・。いやいや、変なことは書いてません、 念の為。4月からは中学生になる生徒さん。中学生からは大人扱いです。これからは、自分で責任を持ってレッスンに取り組んでもらいたいと思います。

保護者の方とは、レッスンノート でのつながりはなくなってしまいますが、レッスン内容のこと、曲やテキストのこと、お子様のことなど、気になることがある場合には、いつでも連絡をして欲しいと思いますし、聞いてもらいたいと 思っています。電話でもメールでも構いません。疑問に思うことはそのままにせず、お互いに気持ちの良いレッスンにしていきたいと思います。

4月から中学生になる小学6年生の生徒さんから「中学生になったらレッスン時間を変更して欲しい」とのお話が出てきました。小学生と違って中学生になると、部活動が始まって(もちろん

部活動は強制ではありませんが)帰宅時間も遅くなってしまいます。今現在のレッスン時間では無理な場合も出てくるでしょうし、曜日も変更が必要な場合も出てくると思います。未就学から

小学校、小学校から中学など、進学を伴う場合は大きな変更が必要になります。

今回、大学生から社会人になられる生徒さんもいらっしゃり、社会人になられる生徒さんは4月から レッスン時間と曜日が変更になります。が、中学生になられる生徒さんは、部活動の活動曜日や時間などがわからなければ、ピアノレッスンの時間・曜日変更が難しいです。それに、これまでの 流れから言うと、中学のきちんとした生活が始まるのが、毎年、5月のゴールデウィーク前後です。それまでには部活動の保護者会も開催されていると思いますから、中学校の予定がはっきり した段階で、ピアノレッスン時間・曜日の変更を申し出てくださるとスムーズに変更のお話を進められると思います。私の方でも、大きな変更が必要になる生徒さんがわかっているので、気をつける ようにしていますが、予定が分かり次第、速やかにご連絡をお願いいたします。お話を伺った順番にレッスン時間を組み込んでいきます。

参考までに、の話ですが、これまで在籍していた 中学生・高校生の生徒さんのレッスン時間ですが、部活動が休みの曜日の早めの時間でレッスンを受ける生徒さん、部活動を終えてから学校の帰りにレッスンを受ける生徒さんなど、早めにいらっしゃる生徒さんも いれば、夜7時以降の遅い生徒さんもいらっしゃいます。部活動を終えてピアノレッスンをして、そのまま塾の自習室に通う強者の生徒さんも。身体が辛くないのかなぁと、思ってしまうのですが、 生徒さん自身はいたって普通。年齢も大きくなっているので、体力もついているのですね・・・。体力的なこと、他の予定との兼ね合いもありますので、ご家庭で話し合ってレッスン時間を 決められたら良いと思います。どちらにしても、予定がきちんと立った段階で、お知らせくださるようお願いいたします。

今回、大学生から社会人になられる生徒さんもいらっしゃり、社会人になられる生徒さんは4月から レッスン時間と曜日が変更になります。が、中学生になられる生徒さんは、部活動の活動曜日や時間などがわからなければ、ピアノレッスンの時間・曜日変更が難しいです。それに、これまでの 流れから言うと、中学のきちんとした生活が始まるのが、毎年、5月のゴールデウィーク前後です。それまでには部活動の保護者会も開催されていると思いますから、中学校の予定がはっきり した段階で、ピアノレッスン時間・曜日の変更を申し出てくださるとスムーズに変更のお話を進められると思います。私の方でも、大きな変更が必要になる生徒さんがわかっているので、気をつける ようにしていますが、予定が分かり次第、速やかにご連絡をお願いいたします。お話を伺った順番にレッスン時間を組み込んでいきます。

参考までに、の話ですが、これまで在籍していた 中学生・高校生の生徒さんのレッスン時間ですが、部活動が休みの曜日の早めの時間でレッスンを受ける生徒さん、部活動を終えてから学校の帰りにレッスンを受ける生徒さんなど、早めにいらっしゃる生徒さんも いれば、夜7時以降の遅い生徒さんもいらっしゃいます。部活動を終えてピアノレッスンをして、そのまま塾の自習室に通う強者の生徒さんも。身体が辛くないのかなぁと、思ってしまうのですが、 生徒さん自身はいたって普通。年齢も大きくなっているので、体力もついているのですね・・・。体力的なこと、他の予定との兼ね合いもありますので、ご家庭で話し合ってレッスン時間を 決められたら良いと思います。どちらにしても、予定がきちんと立った段階で、お知らせくださるようお願いいたします。

この曲を弾いていた 小学1年生さん、曲がとても重い。この曲を軽快に弾くことはご存知のようですが、演奏が重くなっています。どうしたら良いかな?まず、曲の速さ。馬が走っている様を表す曲ですから、 ある程度の速さが欲しいです。ゆっくり弾いていたのでは走っているようには聴こえません。速く弾く中での付点8分音符と16分音符の組み合わせは、長い、短い、長い、短いの リズムの面白さを全面に出さないといけません。「いちとお」の、「お」で16分音符を弾くことになります。ほんの一瞬です。その軽快さを出しましょう。

そしてもう一つ、 曲を重くしている原因は、左手の弾き方です。この左手、4分音符で書かれています。生徒さんは、きちんと4分音符分の長さを保って、しっかりした音量で弾かれています。正しい弾き方なのですが、 そうすると軽快な雰囲気からは程遠いです。私がいつも、音符の長さは正しく伸ばしますよ、と言っているので、音の長さを保ってくれたのかな?例えばですが、4分音符の長さを保ちたいので あれば、左手の音量を小さく弾いてみるとどうなるか?きっと聴こえ方は違ってきます。他の弾き方としては、左手をつなげないで弾いてみるとか?いっそのこと、スタッカートで弾いてみたら どんな感じになるかな?小学1年生の生徒さんにはハードルが高いかもですが、いろいろと試してみたら良いと思うのです。それは、ぐちゃぐちゃに弾くことではなくて、この曲らしさを求めて 弾き方を試して欲しいのです。

曲を仕上げるにあたって大切なことは、その曲らしさ。その曲を表現する、ということ。いつも言っているように、曲名からどんな感じに仕上げたら 良いのかを考えてみること。横で聴いている人の耳に、どのように聴こえているのか、聴こえ方を考えてみることが重要です。軽快な曲が軽快に聴こえていればOK。じゃ、どの弾き方が、 自分の中で1番しっくりくるのか考えてみましょう。スキップをするような、楽しい感じで演奏ができると良いですね。

3月6日の講師からの記事で、スタッカートの弾き方について記しました。ちょっとした弾き方や気持ちの持ち方(気持ちって目に見えない分、難しいですが)で、音の響きが変わって

きますよ・・・という話。今回もそのような話です。

3月6日の講師からの記事で、スタッカートの弾き方について記しました。ちょっとした弾き方や気持ちの持ち方(気持ちって目に見えない分、難しいですが)で、音の響きが変わって

きますよ・・・という話。今回もそのような話です。8分音符で書かれている曲ですが、かなり速く仕上げている曲なので、指が忙しい曲。和音だし離れた鍵盤も弾かなきゃ いけないし大変!そんな思いがあるからだと思うのですが、音が響いてきません。ペダルも上手に踏まれていて、音が切れているわけでもない。ペダルの響きもあって音はつながっているの ですが、何かパッとしない・・・・。生徒さんが弾く手をじっと見ていて思ったことは・・・?指が鍵盤の上で留まっていない。曲が速いので1つ1つの音は一瞬の動きになるのですが、 その一瞬の音が浮いているのです。なんて言うか、音を掴んでいない感じ。それこそ、スタッカートのように軽く弾いています(スタッカートで弾いているわけではありません) ペダルを踏んでスタッカートで弾いてみた時と、ペダルを踏んでスタッカートでなく弾いてみた時では、響きが違ってきます。それが何小節にも渡って続いていくと、音の響きが 軽くなって、綺麗なメロディーラインが感じ取れません。ここはしっかりと鍵盤を掴んで弾かなきゃ。しっかりと響きを出したいので、上に上に音を持っていくのではなく、下に 持っていくと良いと思います。先日の6日のお話とは逆ですね。

ピアノの響きって、ホントちょっとしたことで変わってきます。指を立てて弾いた時と寝かせて弾いた時の 違い、ちょっと触れた時としっかり押さえた時の違い。指の角度を測るわけでも時間を計るわけでもありませんが、それらのことを感覚で弾きわけていきます。その時の音の響きを 聴いて、どんな音が欲しいのか、どう言う弾き方をしたら自分の欲しい音になるのか、結局はここ。様々な響きや音を出せるようになると、ピアノ演奏も楽しくなります。自分の音を よく聴いてみましょう。

今回、小学1年生の生徒さんが自主的に「ハノンを学習したい」と、申し出てくれました。いやいや、ちょっとびっくり。 ピアノ学習歴が1年になった生徒さんですが、何ヶ月か前に参加したピティナ・ステップの練習時に、一時的にハノンの学習を取り入れました。少しでもしっかりと鍵盤を打鍵するため、 指の動きをスムーズにするために、その時だけ取り入れたハノン・・・の予定でした。私は知らなかったのですが、ステップが終了してもハノンを弾いてもらっていたようで、生徒さんの 「ハノン、やってるよ〜」の言葉に驚いて、保護者に確認すると・・・。「やった方が良いのですよね?」と尋ねられたので、やらないよりはやった方が良いこと、ですが、毎日の練習に 組み込むとなると、練習の負担が増えること(当たり前)をお話ししました。それでも、小学1年生の生徒さん本人が「がんばる。ハノンやります」とのことだったので、ハノン学習が スタートしました。脅かすつもりはないのですが、学習をするのだったらきちんとやって欲しいこと、適当に流すだけだったらやめた方がいいこともお話ししました。そうして、始まった ハノン学習。も〜う、びっくりしてしまうくらい気をつけて練習してくださっていることがわかる弾き方でした。

ハノンに限らずですが、バロック時代の曲集(バッハやテレマンなど) も本当はやっていた方が様々な弾き方を学習する上では有効です。やらないよりやった方が良い・・・何だってそうですね。ただ、やった方が良いことはわかっていても、その分、練習の 負担は大きくなります。私の小さい頃の話をすると「だって先生だからでしょ?」と思われるかもですが、小さい頃はピアノの先生になる予定も、音楽を専門に学習することになる予定も 何もありませんでした。それでも1回のレッスンでは教本が4冊。よくやってこれたなぁと思います。逃げ出すこともあったくらいなので(笑)、今の生徒さんたちへは無理にすすめる こともありません。基本は、楽しくやってもらいたいと思っています。楽しくやってもらいながら、音楽の基礎と弾き方の基礎はきちんと進めたいと考えています。教材のこと、弾きたい曲の ことなど、思うことがありましたらお声かけをお願いいたします。

「ピアノがこんなに弾けるようになったのは、この教室に来たからだと思う。あのままだったら多分、弾けてないと思う」小学6年生の生徒さんの何気ない言葉でした。でも、とてもとても

嬉しい言葉でした。生徒さんと最初に出会ったのは、生徒さんが年長になってすぐの時。もう7年近くになります。今では、ペダルも上手に踏むし、フラットやシャープが4つ5つあるような

面倒な楽譜の曲でも弾くことができます。ピアノ大好きが伝わってくる音で演奏をする生徒さんです。

別の教室で習っていた生徒さんでしたが、先生のお引っ越しで、私の教室に 通うことになりました。生徒さんのお話しだと、前の先生は「ピアノは練習しなくても良いよ」と、言ってくれて、何を弾いても褒めてくれる先生だったとのこと。私とはタイプが違う 先生のよう。きっと褒めて伸ばすタイプ?先生によって進め方や考え方は様々ですから、その先生にはその先生なりの考え方があったのだと思います。もちろん素晴らしい演奏ができた時に 褒めることは良いのですが、褒められてばかりだと向上しません。かと言って叱ってばかりだと、今度はやる気を削がれてしまって前に進めません。私は優しくない先生?でやっていますが、 それが正しいかどうかもわかりません。それでも、私の教室で良かった・・・と、思ってもらえているのなら、間違いではないのかな・・・。

自分一人の力で楽譜を読んで演奏をすることを、 第一の目的としてピアノの指導をしていますが、実は私の本領発揮は、表現力をつけること。楽譜に書いていない音の表現、そのための腕の使い方や手首の使い方、音の聴き方などを 身につけて欲しいと思っています。音やリズムを正しく弾くことは、別に大したことではありません。知っている人なら誰だってその通りに弾けるもの。そこから先の音楽をどのように表現するか、が 演奏の楽しさです。その楽しさを身につけた6年生の生徒さん、これからも様々な曲・音楽に触れて、表現して欲しいと思います。

別の教室で習っていた生徒さんでしたが、先生のお引っ越しで、私の教室に 通うことになりました。生徒さんのお話しだと、前の先生は「ピアノは練習しなくても良いよ」と、言ってくれて、何を弾いても褒めてくれる先生だったとのこと。私とはタイプが違う 先生のよう。きっと褒めて伸ばすタイプ?先生によって進め方や考え方は様々ですから、その先生にはその先生なりの考え方があったのだと思います。もちろん素晴らしい演奏ができた時に 褒めることは良いのですが、褒められてばかりだと向上しません。かと言って叱ってばかりだと、今度はやる気を削がれてしまって前に進めません。私は優しくない先生?でやっていますが、 それが正しいかどうかもわかりません。それでも、私の教室で良かった・・・と、思ってもらえているのなら、間違いではないのかな・・・。

自分一人の力で楽譜を読んで演奏をすることを、 第一の目的としてピアノの指導をしていますが、実は私の本領発揮は、表現力をつけること。楽譜に書いていない音の表現、そのための腕の使い方や手首の使い方、音の聴き方などを 身につけて欲しいと思っています。音やリズムを正しく弾くことは、別に大したことではありません。知っている人なら誰だってその通りに弾けるもの。そこから先の音楽をどのように表現するか、が 演奏の楽しさです。その楽しさを身につけた6年生の生徒さん、これからも様々な曲・音楽に触れて、表現して欲しいと思います。

ピティナ・ステップの演奏や、ホールで行われる合唱コンクール、ピアノ コンクールなどの演奏では、事前にその時に弾くピアノに触れるわけではありません。ぶっつけ本番のピアノになります。ピアノ、と一言で言っても、個体により鍵盤の硬さ、ペダルの 硬さなどが違ってきますから、教室のピアノとも違いますし、自宅のピアノとも違ってきます。ですから細かいことを言うと、1~2小節弾いた段階で、そのピアノの音がどのように響いているか、 鍵盤は弾きやすいのか、ペダルの踏み心地はどうか・・・など感じ取って、そのピアノに合うような音出しをする必要があります。・・・って、簡単に言っていますが、全然簡単ではありません。 それらのことができる状況は、かなり弾き込んでいる状況です。今、弾いていることに必死になっていたり、緊張で何もかもわからない状態になっていたりすると、それらのことを考える 余裕がありませんから・・・・。

生徒さんから、アドバイザーの先生方のコメントを見せていただきましたが、音楽性については、どの先生からも認められたコメントがついていました。 今回、生徒さんが自分で曲の速さを考え、自分の表現したいように曲を作って臨んだステップ。その音楽性やピアノの音色を認めてもらえたことは嬉しい評価です。うんうん、私も嬉しいです。 ただペダルのことも含めて、今後の課題も見えてきました。ステップが終わったばかりなのに「もっと上手くなりたい」旨のメッセージが生徒さんから届きました。こんなにピアノが好きになって、 もっともっと上手になりたい、と思ってくれて本当に嬉しいです。これからも貪欲に、ピアノを楽しんで欲しいと思います。

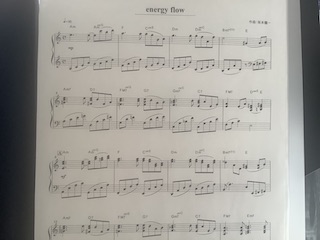

大好きな曲だと言うことで、大人の生徒さんが持ち込んでこられた、坂本龍一さんの「エナジーフロー」 何とも切ないメロディーが、ぐっと胸にくると言うか・・・そんな雰囲気が

漂う曲です。最近の曲ですし(クラシック曲ではないと言う意味)、自分の好きなように歌わせて演奏をしたら良いと思うのですが、実はこの曲、本人の坂本龍一さんが演奏をする

映像が残っていました。だったら、まずはそれを真似てみると良いですね。

大好きな曲だと言うことで、大人の生徒さんが持ち込んでこられた、坂本龍一さんの「エナジーフロー」 何とも切ないメロディーが、ぐっと胸にくると言うか・・・そんな雰囲気が

漂う曲です。最近の曲ですし(クラシック曲ではないと言う意味)、自分の好きなように歌わせて演奏をしたら良いと思うのですが、実はこの曲、本人の坂本龍一さんが演奏をする

映像が残っていました。だったら、まずはそれを真似てみると良いですね。取り敢えず真似る・・・これって大事なことだと思います。勉強面でも、勉強ができる人の やり方を取り敢えず真似てみる、それがそのまま自分に当てはまればOKだし、自分に合わなければ他の方法を考えたり、また別のできる人のやり方を取り入れたり・・・。その 方法で成功している人がいるのだから、取り敢えずやってみる価値はあります。これは、ピアノ演奏でも同じこと。上手な人の演奏を見て、聴いて、どんなふうに弾いているのかを 観察して真似ることは悪いことではありません。そこから、自分なりの音楽を考えていけば良いですし、もっと自分だったらこうする・・・っていうものがあっても良いです。

今回の「エナジーフロー」の曲は、作曲者本人の演奏だから、きっと、こんなふうに弾いて欲しい・・・と言うことなのだろうと思います。その曲を作った人の思い、 そのままです。楽譜には詳しく書いていない強弱の変化もついていましたし、ちょっとした「溜め」が感じられたり、場面場面での速さの変化が感じられる演奏でした。それらを 生徒さんにお伝えして再現していただくレッスンになりました。ここからスタートです。まずは、上手な人の演奏を取り入れることから始めてみましょう。

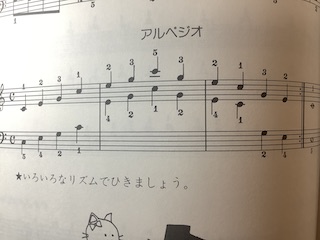

普段は、ブルグミュラーの曲集をさっさと音読みをしてレッスンを受けられている小学生の生徒さん。その生徒さんがアルペジオの練習で苦労しています。アルペジオとは、

和音をバラバラに弾く弾き方です。よく和音の音の横に、なみなみ線がついているものがあります。曲の途中でも使われますが、曲の最後で見ることが多いかな。あれも

アルペジオ。バランって弾きますよね。この写真の楽譜もアルペジオ。この楽譜のアルペジオは、ドミソの和音を一音一音バラバラに行って帰ってくる弾き方です。

普段は、ブルグミュラーの曲集をさっさと音読みをしてレッスンを受けられている小学生の生徒さん。その生徒さんがアルペジオの練習で苦労しています。アルペジオとは、

和音をバラバラに弾く弾き方です。よく和音の音の横に、なみなみ線がついているものがあります。曲の途中でも使われますが、曲の最後で見ることが多いかな。あれも

アルペジオ。バランって弾きますよね。この写真の楽譜もアルペジオ。この楽譜のアルペジオは、ドミソの和音を一音一音バラバラに行って帰ってくる弾き方です。この 楽譜のようなアルペジオは、音を見ている分には簡単なのですが、難しさは弾き方にあります。基本的にピアノ曲は音をつなげて綺麗に弾きます。これはいつも言っていること。 その上でスラーが出てきた時には、スラーの最後の音で切ることをします。アルペジオもそれに倣い弾いていくと、音は切らないで弾くことが基本になるのですが、本当に音を切らないで 指定された指番号で弾こうとすれば、腕をニョキニョキと動かすことになってしまいます。腕ニョキニョキの弾き方はアウトなので(これは何を弾く時にもニョキニョキはアウト)、腕の 状態を真っ直ぐに保ったまま弾きます。そうすると、音が切れてしまう・・・・。一体、どうするのよ!💢って、叱られそうですが。どうやって弾けば良い?

この手の アルペジオは、結論から言うと音は切れてしまいます。腕の状態を正しく弾くと、音は切れてしまうのです。今現在の指の長さの倍くらいあれば弾けるのかなぁ?そのような指の長さを 持ったことがないのでわかりませんが・・・。話を戻すと、音は実際には切れてしまうのですが、そこは、切れたか切れていないかわからない程度に、さっと指運びをします。弾き方にも コツがあって、鍵盤に這わすように指を運びます。極端な話をすると、鍵盤から指が上に離れてしまうと、いかにも音を切った感が残るので、指を這わせるのです。弾く時の気持ちは 「切りたくないけれど切れちゃってごめんね」って感じ。切れるから仕方ないよね・・・と言う具合に、堂々と切るのではなく、申し訳ない気持ちで。指の運び方がわかれば簡単に 弾けそうなものですが、これを両手で弾くとなると、指替えをする音が右手と左手では違ってきます。ここで第二の難しさ出現。右手と左手が違う動きをするので、どちらかの手が もう一方の手につられてしまうのです。生徒さんもそう。普通に綺麗に弾けるところで、わざわざもう片方の手につられて、音を切っちゃってます。

ブルグミュラーの曲を 弾くくらいの生徒さんでも、苦労するアルペジオ。練習方法としては、片手練習を徹底させること。身体に弾き方・指の運び方を覚えさせるしかありません。片手づつが自然に弾けるようになってから、 両手での合わせ練習を取り入れると良いと思います。慌てて練習をする必要もないので、ゆっくりじっくり取り組んでいきましょう。

幼稚園のお子さんたちにも馴染みのある曲の練習ですが、生徒さんはペダルに大苦戦。ピアノの教則本的な役割をしている テキストでは、ペダルの記号が書いてあったりしますが、そうでない曲集ではペダルの記号は見当たらないものが多いです。それでも、一般的にはペダルを入れて演奏します。 例えば、中学・高校の合唱コンクールの伴奏譜でも同じこと。ペダルの記号は書いていないものがほとんどですが、ペダルを入れて仕上げます。どこにどうやってペダルを 入れるの?これ、はっきり言って適当に入れるのです。ここで言う適当とは、ぐちゃぐちゃに入れる事ではなく、どんな踏み方でも良いけれど、音の濁りのないように踏んでね・・・・ と言う事。ペダルは音の濁りがあればアウト。濁っているのか濁っていないのか、耳だけが頼りです。

教室では、ペダルの踏み方を学習するためにプリント教材を 使用していますが、ペダルを踏む・上げるの基本的な動作の学習になります。はじめてペダルを扱う生徒さんのために、簡単に書かれた楽譜で学習をします。このプリントでは 上手に踏むことができていても、実際の曲になると、楽譜の中の音は複雑で、ちょっとタイミングが合わなかったりすると濁ってしまいます。ペダルを上手に踏めるように するためには、ズバリ場数が必要です。さまざまな曲でペダルを踏んで、自分の耳を頼りに改善するしかありません。「ペダルは耳で踏む」と、言われますが、綺麗な響きと 濁っている響きを聴き分ける力が必要になってきます。音が多く使われている曲ほどペダルの踏み替えが大変になりますから、時には踏まない箇所を作ることも必要になって くるでしょう。踏み方の考え方としては、ペダルを上げるのは素早く(次の音を弾いてしまう前に上げる)、踏み込む時はゆっくり目に(その音だけになってから)、これらの ことを意識すると良いかな・・・と思います。

ペダルを極めるには、どんどんペダルを踏んで場数を踏む=経験を積むことが得策です。濁ってしまったら、タイミングを 変えれば良いだけのこと。って、これが難しいのですけどね。幼稚園でのピアノデビューまで、がんばってもらいましょう。

「ここに通うようになってから、楽譜を読んでピアノを弾いています。それまでは、感覚で弾いている感じでした。ピアノを弾いている後ろ姿を見ていると、ノリノリで弾いていることがわかります」と、小学1年生の

生徒さんのお母様からの言葉。楽譜を読んでピアノを弾く・・・って普通のことなのですが、実は生徒さんは、年長の時に他のピアノ教室から変わられていらっしゃいました。

その時の楽譜は、綺麗に色塗りがされていました。色で音を覚えてた?

楽譜を見せてもらった第一印象は、こんなに綺麗に色を塗るのって大変だろうな・・・ということ でした。色とりどりに綺麗な楽譜でしたから。ただ、私の教室では色塗り、音名記入、お手本弾きなど、ピアノ学習の最初から禁止をしています。もちろんその旨、体験レッスンの 時にお話をして、了承してくださった生徒さんに入会をしてもらっています。自分で音を覚えて読んでもらうレッスンです。ですから、きっと生徒さんは大変だっただろうと思います。 最初から音読みを覚えて進めていれば、それが普通のことになりますが、最初に楽な方法でピアノを弾いてしまうと、途中から自分で音読みをすることはかなりの苦労になります。 生徒さんはそれを乗り越えて、今では表現の学習に入っています。普通に自分で楽譜を読んで練習をしています。頑張ったのは私ではなく生徒さん。自分で楽譜を読むことができて 本当に良かった。

実は、同じように色塗りをされた楽譜をお持ちになって、「楽譜を読めるようにしたい」と、入会された生徒さんが2人いらっしゃいました。曲の演奏を 聴いている分には両手で弾いているのですが、楽譜の中の音は読めていないようでした。音符の長さも感覚で弾いている感じです。ピアノを習ってきたのに、自分のお子様が楽譜を 読めないことに危機感を覚えて、私の教室に入会してくださったのですが、結局、1年も続かずに教室を辞めていくことになりました。これまでは楽にピアノが弾けていたのに、音読みを 自分でするとなると、これまでと同じレベルの曲は弾くことができません。生徒さんの中でストレスになっていったのだと思います。ですが、ここを乗り越えなければ音読みはできません。

色塗り、音名記入、お手本弾き(耳コピ)など、様々な方法でピアノを弾く手段があるので、それらを否定するつもりはありません。ですが、最終的に自分で楽譜を読む力を 手に入れたい(手に入れさせたい)と思うのであれば、最初からそのように学習を進める必要があります。人間、楽な方法を知ってしまうと、どうしても楽な方に逃げてしまいます。 お子さんだけではなく大人もそうだと思います。途中からやり方が変われば、生徒さんの頑張りが必要ですし、保護者にも覚悟が必要です。小さなお子さんが、勝手に一人で学習を するなんてこと、ほぼ有り得ません。乗り越えた先に見える世界を見たいのであれば、やるしかない!

楽譜を見せてもらった第一印象は、こんなに綺麗に色を塗るのって大変だろうな・・・ということ でした。色とりどりに綺麗な楽譜でしたから。ただ、私の教室では色塗り、音名記入、お手本弾きなど、ピアノ学習の最初から禁止をしています。もちろんその旨、体験レッスンの 時にお話をして、了承してくださった生徒さんに入会をしてもらっています。自分で音を覚えて読んでもらうレッスンです。ですから、きっと生徒さんは大変だっただろうと思います。 最初から音読みを覚えて進めていれば、それが普通のことになりますが、最初に楽な方法でピアノを弾いてしまうと、途中から自分で音読みをすることはかなりの苦労になります。 生徒さんはそれを乗り越えて、今では表現の学習に入っています。普通に自分で楽譜を読んで練習をしています。頑張ったのは私ではなく生徒さん。自分で楽譜を読むことができて 本当に良かった。

実は、同じように色塗りをされた楽譜をお持ちになって、「楽譜を読めるようにしたい」と、入会された生徒さんが2人いらっしゃいました。曲の演奏を 聴いている分には両手で弾いているのですが、楽譜の中の音は読めていないようでした。音符の長さも感覚で弾いている感じです。ピアノを習ってきたのに、自分のお子様が楽譜を 読めないことに危機感を覚えて、私の教室に入会してくださったのですが、結局、1年も続かずに教室を辞めていくことになりました。これまでは楽にピアノが弾けていたのに、音読みを 自分でするとなると、これまでと同じレベルの曲は弾くことができません。生徒さんの中でストレスになっていったのだと思います。ですが、ここを乗り越えなければ音読みはできません。

色塗り、音名記入、お手本弾き(耳コピ)など、様々な方法でピアノを弾く手段があるので、それらを否定するつもりはありません。ですが、最終的に自分で楽譜を読む力を 手に入れたい(手に入れさせたい)と思うのであれば、最初からそのように学習を進める必要があります。人間、楽な方法を知ってしまうと、どうしても楽な方に逃げてしまいます。 お子さんだけではなく大人もそうだと思います。途中からやり方が変われば、生徒さんの頑張りが必要ですし、保護者にも覚悟が必要です。小さなお子さんが、勝手に一人で学習を するなんてこと、ほぼ有り得ません。乗り越えた先に見える世界を見たいのであれば、やるしかない!