講師から

4拍子の曲をメトロノームに合わせてもらっているのですが、ある小節を3拍分しか弾かないまま次の小節に進んでしまいました。メトロノームは、 1拍目を「チン」の音に合わせて練習をします。そうすることで拍子が合っているのかどうかを確かめる目安になります。4拍子でかかっているメトロノームなのに、3拍子で 弾いてしまったら、当然「チン」となるところがズレてしまいます。それなのに生徒さん、そのまま何事もなかったかのように弾き進めています。さすがにズレたままを聞いて いるのも気持ちが悪いので止めましたが、生徒さんはズレたことに気がついていませんでした。いやいやいや・・・それはないよ!メトロノームをかけて練習をするのだったら、 ちゃんとメトロノームの音は聞かないと!無視して勝手に弾き進めるのだったら、かけてもかけなくても同じじゃないの💢メトロノームを鳴らしているだけじゃ ダメでしょ。

生徒さんの気持ちも理解はできます。自分が弾くことに必死になっているので、他の音(メトロノーム)を聞く余裕がないのだと思います。ですがここは、 メトロノームの音を聞く意識が必要です。聞く余裕がないから無理!と言ってしまえばそれまで。意識をして聞く、そして、合わない箇所があれば直す。そのためのメトロノーム 練習なので、まずは正しく拍子を取ることを目標にしましょう。何だって意識をしなければ変われません。手の形を直すことも意識をするしかありませんし、自分のピアノの音や 他の音を聞くことも意識をするしかありません。意識をするのは自分。正しく弾くためのメトロノーム、意識をしてみて。

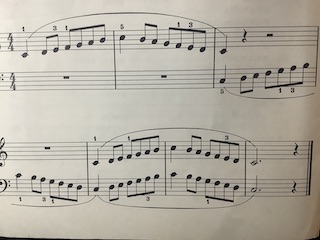

いつもの練習曲のテキストの中に、時々、音階練習が出てきます。レベルで言うところのバイエル下巻程度、どりーむテキストは4巻~、ひけるよシニアテキストは1巻~です。

ゆっくりの速さで音階練習に取り掛かってもらいますが、十分に弾けていると判断した生徒さんへは「もう少し速く」「もっと速く」と、段階的に早い速さでの音階練習に

挑戦してもらっています。

いつもの練習曲のテキストの中に、時々、音階練習が出てきます。レベルで言うところのバイエル下巻程度、どりーむテキストは4巻~、ひけるよシニアテキストは1巻~です。

ゆっくりの速さで音階練習に取り掛かってもらいますが、十分に弾けていると判断した生徒さんへは「もう少し速く」「もっと速く」と、段階的に早い速さでの音階練習に

挑戦してもらっています。音が読めて、音符の長さが理解できていれば、曲の演奏は成り立ちます。楽譜の通りの演奏はできます。ただ、いつもいつもゆっくりの 曲ばかりの練習をしているのであれば構いませんが、中には速い曲もあると思います。そのような時に、速く動く指を持ち合わせていなかったら、その曲らしい演奏が できません。ですから、音階練習に取り掛かっている生徒さんで、ゆっくり練習ができている生徒さんへは、音階を速く弾く練習も取り入れています。音階練習は指を 動かす練習曲なので、速く弾いちゃっても大丈夫な曲。むしろ、速く弾けるようになってほしい曲です。

普段の練習曲には、その曲が求める速さがありますから、 何でもかんでも速く弾けば良い・・・というものではありません。生徒さんの中には、速く弾いてしまって自爆(ミスが多発してつっかえ弾きになっている)してしまう 人も。速く上手に弾ければOKですが、速く弾いたことで、つっかえつっかえになって曲が崩れているケースも。曲を速く弾く=上手な人 ではありませんから、普段の曲は 丁寧に仕上げるようにしましょう。

つい先日は、小学6年生になった生徒さんに、速く弾く音階練習をやってもらいました。その前は、小学4年生の生徒さんにも。 自宅練習では、自分の限界に挑戦してみたら良いですよ・・・と、お話もしました。もちろん、右手・左手がきちんと合った音階練習です。ゆっくりができるようになったら、 少しづつ速い速さに挑戦して、音がバラバラにならない1番速く弾ける速さを見つけてみるのも良いと思います。音階練習がテキストに出てきた時には、速く弾く練習を 取り入れて、速く動く指を手に入れていきましょう。ゆっくりの速さに満足しないで。

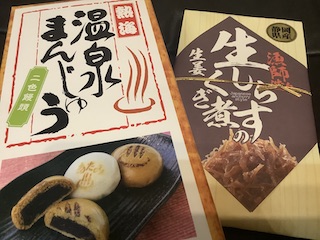

「伺いたいのですが、いつが空いていますか?」と、ラインが入って、時間を合わせて遊びに来てくれたのは、元生徒さん。昨年の6月まで在籍してくれていました。

大学受験のためにピアノ教室を辞められて、10ヶ月ぶりにお会いしましたが、姿格好が大学生になっていました笑。わざわざ卒業旅行のお土産を持ってきてくれて、

何とも律儀な生徒さんです。

「伺いたいのですが、いつが空いていますか?」と、ラインが入って、時間を合わせて遊びに来てくれたのは、元生徒さん。昨年の6月まで在籍してくれていました。

大学受験のためにピアノ教室を辞められて、10ヶ月ぶりにお会いしましたが、姿格好が大学生になっていました笑。わざわざ卒業旅行のお土産を持ってきてくれて、

何とも律儀な生徒さんです。生徒さんは、13年間もの間、教室に通ってくださっていました。最初にお会いしたのは幼稚園の時でした。生徒さん本人が ピアノを弾きたい・・・と言って、お母様と一緒に来られて入会。いや〜、とてもマイペースなのですよ。すごくたくさん練習するでもなく、本当にマイペース。 1つ驚いたのは、時間があってもなくても、自分で決めたところまで練習をする計画を練って、弾いていたこと。時間があっても、それ以上は弾いてこない・・・。 そんなこんなで、ゆっくり進むピアノレッスンでしたが、小学校で合唱だか合奏だかのピアノ伴奏を請け負ってきて、それも私の知らない間に本番が終わっていて びっくりしたことがありました。学校で活躍するような雰囲気ではなかったので。そこから、生徒さんのピアノライフが変わったような気がします。

中学校では3年間、合唱コンクールの伴奏を務めました。中学1年の時は、部活のサッカーで剥離骨折した指で伴奏をし、伴奏者賞までもらってくるという快挙。もともと 負けん気が強かったのかな。別に私が無理強いしたわけではなく、自分で伴奏をすることを決めたので、私はいつもと同じように指導をしただけ。まぁ、テンションは 下がっていたので、カツは入れましたけど。中学校の卒業式でもピアノ演奏者に選ばれて、中学校の3年間はピアノと共に歩んだ3年間でした。高校受験の時にも ピアノレッスンを休むことなく通ってきてくれていました。高校では学習面が忙しくなったので、ゆるゆるで自分の好きなようにピアノを弾いていたように思います。 部活をした後のピアノレッスン、そこから塾の自習室に通う生活が続きました。うんうん、本当に駆け抜けた13年間でした。

そんなこんな話を30分くらい して、帰っていった元生徒さん。付き合いが長いから、会話の中身も親子のよう(もしかしたら、おばあちゃんと孫?)大学生になったことはゴールではありません。 大学生は大学生の競争があって、辛いことも多くあると思います。いや、あるのです。我が家も息子と娘がいますから、ちょっとはわかるつもり。結局、競争なんです よね・・・。みんな、自分の立ち位置で頑張っています。私もまだまだ頑張るわよ!生徒さんから元気と頑張りをもらったひと時でした。また、遊びに来てくれると 嬉しいな・・・・。

生徒さんが弾いている手の状態を見てみると、写真の ように力が入った状態です。手がキーンとなって緊張しています。これ、ピアノを始めたばかりの生徒さんに多い状態。小さな生徒さんでも大きな生徒さんでも、一生懸命に 弾こうと思えば思うほど、手がガチガチになってしまいます。「手の形に気をつけてね」「やさしく弾いてね」と言うような言葉掛けをしながら矯正していくのですが、 一般的には、小さな年齢の生徒さんほど時間がかからずに綺麗な手の形になっていきます。小さな生徒さんの方が素直です笑。初めてピアノを習う大人の生徒さんや大きな 生徒さんは、手首や手が固まってしまうことが多いです。それは、肩から腕、手首まで緊張しているから。力が抜け切らなくて固まってしまっているのです。まず、力を抜く (脱力)ことをしなければいけません。

では何故、力が入った手や指でピアノを弾くと、雑な音に聴こえてしまうのか?力で弾くと言うことは、鍵盤を押さえつけて 弾いていることになります。そうすると乱暴な音に聴こえてしまいます。大きな音が出ていて、よく聴こえるピアノの音になっていますが、大きくて乱暴な音になってしまうのです。 大きな音でも綺麗な音の響きならば良いのですが、乱暴な音は結局、雑な響きに聴こえてしまいます。これは微妙な音の響きの違いなのですが、生徒さんの自宅では電子ピアノではなく、 ピアノでの練習ですから、保護者の感想はきっと正しいのだと思います。まずは、楽な状態で弾けるようにしていきたいところ。生徒さんにも過去に何度かやってもらったことが ありますが、椅子に座らず立った状態でピアノを弾く方法は、手っ取り早く楽に弾く状態を再現できる方法です。立って弾くことで、力がストン!と、下に落ちている状態に なりますから、指は楽なはず。その楽な状態を覚えて、椅子に座って再現できるようにすると良いです。

雑なピアノの音に聴こえてしまう原因は、今回のように、手の 緊張から音のコントロールができていない場合もあれば、鍵盤の上で指が留まっていなくて、ピアノの音の響きが残らないまま弾いている場合も起こります。どちらにしても、自分が 雑に弾こうと思って弾いていないのであれば、雑に聴こえてしまうのは勿体無いです。一人一人、弾けない箇所も弾けない内容も違いますから、その生徒さんに合った練習方法や 考え方をお話ししています。もちろん1回2回のレッスンでは上達しません。時間がかかることもあると思いますが、自分の思うような演奏・ピアノの音を手に入れて欲しいと 思います。応援、上手に弾くためのお手伝いをしていきたいと思います。

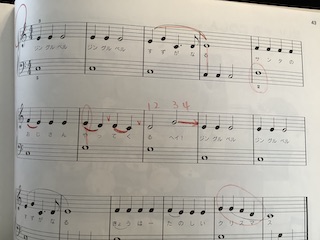

この曲を練習中の小学低学年の生徒さんも、右手のスラーにつられて、左手の4拍目が伸びてしまいました。トントントンター、 トントントンター・・・4拍目だけが長く伸びてしまうのです。左手は全ての音がスタッカートになっていますから、弾き方を変えなきゃ。そこで、生徒さんに提案した 練習方法は、1小節のみを弾いてもらうこと。1小節だけ練習です。4拍目を弾き終わった状態で、手を止めるのです。どういうこと?4拍目を弾き終わった時に、右手は 鍵盤の上に指が置いてある状態ですが、左手は鍵盤から指が離れている状態で止める練習をしましょう。そのような手の状態になると言うことを覚えてもらうために、 4拍目で止める練習をします。これを何度か行っている間に、指の動きがわかってきます。実際、生徒さんにレッスン中にやってもらったところ、弾けるようになって きました。右手スラー、左手スタッカートの連続になっていますから、1小節の弾き方を極められれば、連続して弾けるようになっていきます。

今回のような 右手と左手の動きが違う曲の練習は、1小節もしくは自分が引っかかってしまう小さな単位の練習を繰り返すことで弾けるようになっていきます。ただし、最初から早い 速さでの練習はNGです。ゆっくりとした速さで、正しい弾き方をマスターする必要があります。弾けない人ほど早い速さで弾いてしまいがちです。速くてグシャ!と なっている曲よりも、ゆっくりだけど綺麗な流れの曲では、やはりゆっくりで綺麗な弾き方の方が上手な人です。なにより曲を聴いていても気持ちが良いです。慌てないで 丁寧な練習を心がけましょう。弾けない箇所に似合った練習で、弾けるようにしていきますよ〜。

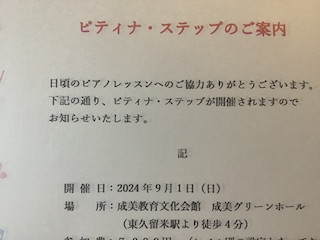

9月1日(日)に東久留米でピティナ・ステップが開催されることが決定いたしました。東久留米駅から近い場所のようですが、これまでにこちらのホールへは

出かけたことがありませんので、ホールの雰囲気などはわかりませんが・・・。ホームページなどで確認をしていただけたらと思います。

9月1日(日)に東久留米でピティナ・ステップが開催されることが決定いたしました。東久留米駅から近い場所のようですが、これまでにこちらのホールへは

出かけたことがありませんので、ホールの雰囲気などはわかりませんが・・・。ホームページなどで確認をしていただけたらと思います。日程が夏休み中であること、駅から近い場所であること、何よりこの辺りの地区(大泉学園・保谷・所沢)は人気の地区であることなどから、締切日を待たずに 満席になってしまう可能性があります。実は、6月に行われる保谷こもれびホールのピティナ・ステップも、締切日の2ヶ月前に満席になってしまいました。 東久留米ステップの締切日は7月の終わりですが、6月、早ければ5月中に満席になってしまう可能性があります。過去には、大泉学園ゆめりあホールのステップで、 締切日の4ヶ月前に締め切ってしまったことがあります。4ヶ月前って・・・こんなに早い締め切りは、私も初めてでしたが本当にびっくり。まぁ、そんなことも ありますので、一度発表会を・・・と、考えられている生徒さんは、ご検討をお願いいたします。意外にも演奏曲決めに時間がかかってしまう場合もありますから、 参加をされたい生徒さんは、お知らせください。よろしくお願いいたします。

ピアノ学習が進んでスラーの記号を学習するようになると、楽譜の中にスラーが書かれてくるようになります。スラーは、綺麗に音をつなげて弾く記号です。音をつなげて

演奏をしていきますが、それには必ず終わりがきます。ずっとずっと、いつまでも綺麗に弾き続けるわけではありません。スラーが終わっている音では優しく

切って演奏をしましょう。

ピアノ学習が進んでスラーの記号を学習するようになると、楽譜の中にスラーが書かれてくるようになります。スラーは、綺麗に音をつなげて弾く記号です。音をつなげて

演奏をしていきますが、それには必ず終わりがきます。ずっとずっと、いつまでも綺麗に弾き続けるわけではありません。スラーが終わっている音では優しく

切って演奏をしましょう。スラーは、1つの音楽のまとまりを表していますから、まとまりごとに区切ってあげる必要があります。文章でいうところの句読点だと 思ってもらえれば良いかな?句点は 。のこと、読点は 、のことですが、国語の教科書などの文章にも用いられています。それらを読む時、ほんの一瞬、一呼吸しませんか? ピアノのスラーもそれと一緒。音楽の1つのまとまりが終わったところで(スラーが終わったところで)指の一呼吸が必要です。写真に載っている曲は、スラー学習が始まった ばかりの頃に学習をする楽譜なので、スラーが頻繁に書いてあるわけではありませんが、学習が進むと細かく書いてあるようになります。その時になって、スラーのことを意識 しようとしても、これまでに意識をせずに弾いてきていたものが急にできるようにはなりません。スラー学習が始まった時に意識をするように、私も口うるさく言っています笑。

スラー学習は、ピアノ学習を始めて最初の難関であると私は思っています。片手でスラーに気をつけながら演奏することはとても簡単なの ですが、ここに左手の伴奏が加わると、左手につられて音を切ったり切らなかったり・・・が起こってしまいます。そう、スラーが崩れてしまうのです。丁寧に焦らずに習得していく 必要があります。一度スラー弾きを習得してしまえば、何てことないのですけど。スラーは句読点であると言うこと、切り方にも注意が必要であること、これらを意識して、スラー弾きを 習得していきましょう。

ピアノを弾いている手に力が入っているのは、腕に力が入っている証拠で、腕に力が入っているのは、 肩にも力が入っていることが多いです。力が入ったまま弾いていると「ピアノの音が硬い」状態になります。音の状態は目で見えるものではありませんから、「硬い」状態を 説明することは難しいのですが、何て言うか、音がツンツンした状態です。なめらかでないと言うか、ピキッとした音の状態。もちろん、そのような音が欲しい場合もあります。 曲の最後など大きな音で締めたい時、アクセントで硬い音で演奏したい場合など、一瞬、手首を固めて弾くこともあります。ですが、この時に生徒さんが弾いていた曲はハノン。 ハノンを最初から最後まで、緊張した手の状態で弾き続けることは避けたいです。指先には当然、力は必要ですが、手や腕には力は必要ではないので、力を抜いた状態で弾くことが 望ましいです。

そこで生徒さんにやってもらったのは、ピアノの椅子に座らず立った状態で弾いてもらうこと。過去にも、ガチガチに力が入った状態で弾いていた 生徒さんには立って演奏をしてもらいましたが、これを実際にやってもらうと力が抜けて弾けていることがわかります。立って弾くことで、肩からの力が自然に下に落ちている 状態になるので、リラックスして弾くことができると思います。力が入っているなぁ、と感じたら、自宅でも立って弾くことを取り入れると良いかな、と思います。他には、例えば 手をぶらぶらと(おばけ〜の状態でぶらぶら)させてからピアノを弾いたり、肩を上げて下げて上げて下げて・・・を何回か繰り返してピアノを弾いたり・・・・。身体全体の力を 適度に抜いてから弾き始めてみることもオススメです。身体は楽に、指先に込めた力を意識するようにしてみましょう。そうすることで、響きの良いピアノの音になります。

生徒さんが演奏をする2曲の中で、 1曲は小品を用意しましたが、もう1曲は少し難しい曲を用意しました。最初はリズムの取り方に苦労していた生徒さんでしたが、数えながら練習を経て、メトロノーム合わせ練習をし、 メトロノームがなくても正しく弾けるようになるところまで進んできました。この経緯が1週間ごとに感じられて、本当に嬉しくなるレッスン。発表する場があるということは、普段の 練習曲よりも難しい曲に挑戦できますし、ピアノに対するモチベーションも保てます。このまま本番まで進んでいって欲しいと思います。

残り1ヶ月半になった今、生徒さんに やってもらっていることは、楽譜を見ながらメトロノームに合わせて弾いてもらうこと。生徒さんは、楽譜を見なくても弾ける状態になっていますが、今、あえて楽譜を見ながらの 練習をしてもらっています。強弱記号を正確に覚えるため、音やリズムの間違いをなくすため、楽譜を睨みつけながらの練習が必要です。暗譜ができるようになったら、皆さん楽譜を 見ないで演奏してしまいがちですが、今、あえて楽譜を見てもらいます。それと同時に、メトロノーム練習も続けてもらいます。本番では2曲をメトロノームなしで演奏するわけですが、 2曲とも曲の速さは違います。それを何もないところから、それぞれの曲の速さを自分で弾き分けなければなりません。それぞれの曲の速さを自分の身体の中に取り入れるため、メトロノーム 練習が必要になってきます。拍子が取れないからメトロノームに合わせるのではなく、曲の速さを身体で覚えてもらうためのメトロノーム練習です。

ここから残りのレッスンで、 音楽的に演奏ができるように細かな弾き方の調整をしていきます。5年生になった生徒さんは、最近は自分で書き込んだり、音楽の作り方についても理解が進んできて、言われたままを弾くのでは なく、自分の意見が言えるようになってきました。ますます6月の本番が楽しみになってきました。この調子で進んでいきましょう。

実は生徒さん、今年2月に入会してくださった 生徒さんなのですが、ピアノは経験者。1年間ほどピアノを習っていない期間があったことと、音符・休符の長さが曖昧だったことなどから、もう一度やり直しての レッスンになりました。生徒さん曰く「今まで、音符の長さとか言われなかったから・・・」「スラーも言われなかった・・・」と言うことなのですが、う〜ん、そう言う ものなの?最近、スラー弾きの練習に進んで、かなり戸惑っていた生徒さん。ホント、スラー弾きって慣れるまでが難しいです。少し合格するペースが落ちてきましたが、 それでも練習は一生懸命で素直に吸収してくださっています。努力の50曲達成となりました。

教室のレベル分けで言うところの、中級以上(ブルグミュラー以上) になってくると、1曲の曲の長さも長くなり、内容も難しくなってくるので、早い段階で50曲達成することが難しくなってきます。ですが、ここまで進んできてピアノを続けて いる生徒さんは、本当にピアノが好き・音楽が好き な生徒さんばかりです。この段階にくるまでに、どんどん進んでもらうため「50曲チャレンジ!」を取り入れています。 無理をしない程度に頑張って、練習に取り組んで欲しいと思います。さぁ、どんどん50曲達成に続いていこう!

教室にも足台の設置はしていましたが、何とも安定の悪い足台でした。どうしたものかと他の先生にいろいろと聞いてみところ、足台の 下にマットを敷いてみることに。教室では床にそのまま足台を置いていたので、滑ってしまうのです。ちょうど可愛らしい?ポチャッコのマットがあったので、 その上に足台を置いてみました。ポチャッコは隠れてしまいましたが、なかなか良い感じ。マットを敷いてまだ2日ほどしか経っていませんが、今のところ、 足台が動く気配がなく滑りもせず、じっとしています。生徒さんたちもストレスなく、レッスンができるといいな、と思います。

「私もピアノを習いたいです。できますか?」と、たどたどしく伝えてくださったのは、4月に幼稚園へ入園されたばかりの園児さん。お姉さんが既にピアノを学習されていて、

「ピアノたのし〜い」と毎週元気に通ってくださっています。そのお姉さんも今年、小学1年生になりました。兄弟・姉妹が揃って入園・入学を迎えると、保護者の方はとても

大変そうです。毎日、書類の山だそうで・・・。そういえば・・・予防接種や病気の既往歴、通学経路、家族関係・・・などなど書かされた(いや、書いた)覚えがあります。

あれ、面倒臭いのですよね。あ〜懐かしい〜。

結論から言えば、生徒さんがどんなに小さくても、ピアノを習いたい気持ちがあって一人でレッスンを受けることが できれば、ピアノレッスンは受けていただくことができます。ひらがなやカタカナが書けなくても、数字を書くことができなくても大丈夫ですが、覚えてはいかないといけないので、 こちらが言ったことを復唱してもらう必要があります。書くことはできなくても読むことができること、復唱することができること、これらがピアノレッスンを受ける 条件になります。書けないことは、こちらでも様々なやり方があるので大丈夫なのですが、数字を読むことができないと楽譜の中の指番号が理解できないことにつながります。 過去には、2歳半でピアノレッスンを始めた生徒さんもいらっしゃいましたが、問題なくレッスンを進めてこられました。ピアノを学習したい、と思ったのなら、その時が適齢期。 良い頃合いだと思います。

ただ今回は、ピアノレッスンを始めることを少し保留にしました。下のお子さんもやる気満々で、もちろん私もやる気満々。なのですが、 どうもお母様がちょっと疲れ気味。冒頭にも書いたように、毎日、山のように書類が配布されて、頭の中がパンク状態のようで・・・。小さなお子様のピアノの練習には、保護者の サポートが必須。始めたばかりの生徒さんであれば、音読みも一緒にやって練習も付き添って・・・が必要です。だったら、新しい生活に親子で慣れた頃合いを見てレッスンを 始めるのが得策かなぁ。ちょうど音符カードもお持ちなので、レッスンを始めるまでに音読みをやっていただくことにしました。どうせやらなきゃいけないことですし。2~3ヶ月先に 始まるピアノレッスン、楽しみにしているよ〜。

結論から言えば、生徒さんがどんなに小さくても、ピアノを習いたい気持ちがあって一人でレッスンを受けることが できれば、ピアノレッスンは受けていただくことができます。ひらがなやカタカナが書けなくても、数字を書くことができなくても大丈夫ですが、覚えてはいかないといけないので、 こちらが言ったことを復唱してもらう必要があります。書くことはできなくても読むことができること、復唱することができること、これらがピアノレッスンを受ける 条件になります。書けないことは、こちらでも様々なやり方があるので大丈夫なのですが、数字を読むことができないと楽譜の中の指番号が理解できないことにつながります。 過去には、2歳半でピアノレッスンを始めた生徒さんもいらっしゃいましたが、問題なくレッスンを進めてこられました。ピアノを学習したい、と思ったのなら、その時が適齢期。 良い頃合いだと思います。

ただ今回は、ピアノレッスンを始めることを少し保留にしました。下のお子さんもやる気満々で、もちろん私もやる気満々。なのですが、 どうもお母様がちょっと疲れ気味。冒頭にも書いたように、毎日、山のように書類が配布されて、頭の中がパンク状態のようで・・・。小さなお子様のピアノの練習には、保護者の サポートが必須。始めたばかりの生徒さんであれば、音読みも一緒にやって練習も付き添って・・・が必要です。だったら、新しい生活に親子で慣れた頃合いを見てレッスンを 始めるのが得策かなぁ。ちょうど音符カードもお持ちなので、レッスンを始めるまでに音読みをやっていただくことにしました。どうせやらなきゃいけないことですし。2~3ヶ月先に 始まるピアノレッスン、楽しみにしているよ〜。

4月から来ていただいている生徒さんは、まだまだ緊張している様子。楽しそうに弾いてくれていますが、腕や手には力が入っちゃっているかなぁ? 恐らく自宅練習では、リラックスして弾いていると思います。緊張をするのは教室だから。それもまだ慣れていない私とのレッスン。そんな時は、よくやってもらうのですが、 ピアノを立って弾いてもらいます。普段は椅子に座って弾くピアノですが、下向きに楽に力を落としてもらうため、立って弾いてもらいます。弾きにくいのですが、こうする ことで、手の状態は力が抜けた状態になります。楽に弾けている今の状態を思い出しながら、椅子に座って弾いてみましょう。

また何人かの生徒さんは、肩がツン!と 上がって弾いています。スタッカートや速く弾くリズムが入っていると、余計に「がんばって弾かなきゃ!」と思うのか、肩が緊張状態に。レッスン中は私が肩を押さえるので、 ツン!とした肩が下がりますが、これを自分で良い状態に持っていく必要があります。そこで、ピアノを弾く前にやってもらいたいことがあります。肩を上げたり下げたり・・・を 何回かやってみましょう。最初に肩を上げた状態を作ることで、下がった状態を意識することができます。上げたところからストン!と下げた状態は、力が抜けて自然な形に なっているはずです。そして次は、手をぶらぶらと動かします。これまた、動かした状態からピアノの鍵盤に手をセットします。肩ストンと手ぶらぶら、をやってからピアノを 弾くことで、い〜い感じに力が抜けているはず。ぜひお試しを。

楽にピアノを弾こうと思えば、第一音目を出す前の準備が重要です。音を出す前に楽〜な身体の状態を 作っておくこと、そして演奏中も楽〜な状態を保ちながら弾き進めることができれば、音の響きも良くなっていきます。まずは力が抜けた状態を作って弾き始められるよう、準備を やってみて。

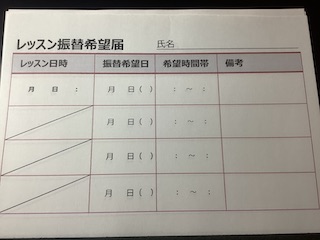

「レッスン振替希望届」こういうの作ってみました。今、有難いことにたくさんの生徒さんにお越しいただいていますが、ちょこちょこと発生するレッスン振替。教室の規約で、前日までの

お休み連絡で振替可能としておりますが、現状、振替レッスンをすることができない生徒さんもいらっしゃいます。未就学児さんや小学生・中学生の生徒さんの場合、レッスン可能時間が

限られている上に、空きのレッスン時間がかなり限定的になっているからです。振替は、生徒さんと講師の、お互いの空き時間でしか行うことができません。(当たり前)そして、春休みや

夏休みなどの長期の休みになると、振替レッスンが多すぎて把握できない状況になりつつあります。

「レッスン振替希望届」こういうの作ってみました。今、有難いことにたくさんの生徒さんにお越しいただいていますが、ちょこちょこと発生するレッスン振替。教室の規約で、前日までの

お休み連絡で振替可能としておりますが、現状、振替レッスンをすることができない生徒さんもいらっしゃいます。未就学児さんや小学生・中学生の生徒さんの場合、レッスン可能時間が

限られている上に、空きのレッスン時間がかなり限定的になっているからです。振替は、生徒さんと講師の、お互いの空き時間でしか行うことができません。(当たり前)そして、春休みや

夏休みなどの長期の休みになると、振替レッスンが多すぎて把握できない状況になりつつあります。昨年11月1日の「講師から」の記事にも書いておりますが、体調不良でピアノ レッスンをお休みする場合は、振替はご遠慮ください・・・という旨の記事を書いております。ピアノのレッスンをお休みするくらい具合が悪いのであれば、その日のレッスンはお休みをして 体調改善に努めてもらいたいからです。その代わり、多少の咳などがでていても、生徒さん本人が元気であればレッスンを受けていただくことは可能です。最近の小学校・中学校での決まりを よくわかっていないのですが、学校と同じ扱いでピアノレッスンも受けていただきたいと思っています。・・・と言うことを前提にお話をすると、ピアノレッスンを突然にお休みすることが あまりないように思います。突発的に怪我をしてしまうことはあると思いますが、確率的には低いかな。あらかじめ何らかの予定が入っていて、ピアノレッスンの振替を希望されることに なると思いますから、この「レッスン振替希望届」を提出していただくことで、少しでも時間の調整ができればいいな、と思っています。

長期休み時の旅行や帰省、移動教室や 修学旅行、その他諸々の学校行事などにピアノレッスンが重なっている場合は、早めに提出してくださって構いません。いつも言っていますが、◯曜日の◯時間といった具合にピンポイントで 時間を指定されても、空き時間になっている確率はかなり低いので、いくつかの希望時間帯を書いていただけると助かります。また、いくつか書いていただいても必ず振替のお約束ができる ものではありません。ただ、あらかじめ振替希望がわかっていることで、こちらも調整しやすくなりますので、ご協力をお願いしたいと思います。お互いに気持ちの良いピアノレッスンを 進めていくためにもよろしくお願いいたします。

ピアノの音って、自分が弾きたいように言葉で喋ることができれば弾けることを ご存じでしょうか?よく、お話をするように・・・とか歌うように・・・とか伝えていますが、自分が弾きたいように歌う(喋る)ことができれば弾けるのですよ。何だか不思議な話ですが。 今回の生徒さんの練習では、リズムの速さが問題となっています。弾きたい速さで歌ったり喋ったりする言葉に合わせて指を動かしていくと、だんだんと弾けるようになっていきます。 16分音符の一つ一つの音に合わせての言葉が必要なので、今回は4文字の言葉が必要です。ですから「しいたけ」でなくても全然構いません。「しまうま」「ふくろう」「ライオン」でも 何でも良いのです。言葉によっては言いにくいものもあると思うので、その辺りは考える必要がありますが。楽譜の音のままドレミファ〜で言いながらでも良いです。ぶっちゃけ、言葉と 音の数が合っていればOKということ。

リトミックを習ったことがある生徒さんであれば経験があるかもですが、小さな生徒さんが音楽に触れるリトミックでは、リズム練習を言葉に 例えながら習得していきます。「スパゲッティー」「ヒコーキ」などのリズムは、音符で書かれているとパッと見た目が??になってリズムが取りにくかったりしますが、言葉に合わせて 手を叩くとそんなに難しいものではありません。「しいたけ」と言いながら一生懸命に練習をしてくださった様子が目に浮かんで、ニヤリとしてしまいましたが笑。こうやって少しでも 楽しく面白く練習ができて、その結果、弾けるようになっていくのであれば嬉しいですね。生徒さん、ミュージックデータに合わせて16分音符が弾けるようになっていました。生徒さんの 使用しているテキストはピンク色のバーナム。このピンクバーナムでは、1冊をかけて16分音符を綺麗に弾く練習をしていきます。まだまだ始まったばかり。綺麗な音で速く動く指を 手に入れていきましょう。

「( )のところだけは弾けるけれど、最初から弾くと上手に弾けない・・・」小学4年生の生徒さんがレッスン中にそう発言しました。生徒さんの弾く様子を見ていても、 確かに( )部分は上手になっています。部分練習を行なってくださったよう。そして曲の最初から弾いてもらうと、( )の箇所に入る前に身構えてしまうのか、少し間があったり、 弾いても止まってしまったりなどして、スルスルと弾き進めることができない状態でした。でも、( )だけを弾いてもらうと、上手に弾くのですけどね・・・。こうなってしまった 場合には、「つなぎ目練習」(私が勝手にそう呼んでいますが)が必要です。( )までは上手、( )だけも上手、( )の後も上手、今はこんな状態になっています。部分部分では上手に 弾けているのですが、つなげると弾けない状態。だったら、( )の1小節前と( )の1小節後の合計2小節をくっつけて、スルスルと( )に進んで( )から脱せるようにしていきましょう。 1小節づつくっつけたところが弾けるようになったら、もう更に1小節づつくっつけて広い範囲の練習もしておくと、完璧です。

この「つなぎ目練習」は、ハノンと言うテクニック 教材を学習している生徒さんにも行なってもらうことがあります。ハノンの練習でよくありがちなのが、上行から下行への切り替えがスムーズに行われないこと。上に行ったら下に降りてくる パターンのハノンですが、急に弾き方が変わるところでつまづいてしまう、止まってしまう、音ミスをする・・・など、起こりがちです。それらの練習にも「つなぎ目練習」は有効です。 上行の1小節と下行の1小節を合わせた合計2小節だけの練習を行うことで、スムーズに通して弾けるようになっていきます。ここもまた、もう1小節づつくっつけて、合計4小節での「つなぎ目 練習」をしておくと、更に良いでしょう。

弾けないところだけを取り出して行う部分練習は、ピアノを練習するに当たって必要な練習です。せっかく弾けない部分が弾けるように なっても、その前からスルスルと音楽がつながって弾けなければ結局、曲は仕上がったとは言えません。部分練習を行なった後に、つなぎ目練習をやってみて弾けたらOK、できないようだったら つなぎ目練習を行う、この手順で上手なピアノにしていきましょう。

この曲、題名が 「ぶとうかい」 まぁねっ、実際にぶとうかいに出たことがないので(笑)アニメやドラマなどの雰囲気でしか想像ができませんが、優雅なものじゃない?私は先日、「美女と 野獣」のミュージカルを観てきましたが、劇中の中で披露されるベルと野獣のダンスシーン、あんな感じだと思います。ドレスを着たプリンセスと野獣が踊るシーンです。 野獣ではありましたが、王子様とお姫様的な・・・。優雅に踊る中の音楽が、ドスン!はやっぱりないわ。ないないない。

生徒さんは初級レベルとは言え、もうすぐ 初級レベルを終える段階にきています。これまで何度もスラーの最後の音の処理の仕方、旋律と伴奏の音のバランスについてお話をしてきました。スラーの最後の音を大きく弾いて しまう弾き方は、そろそろと言うか、もう卒業しなければいけない段階です。やっぱりね、格好が悪いのよ💢それに、自分の音を聴いていない証拠。ただ弾いている、弾かされている 音楽になってしまっています。自分の音を聴くと、弾き方も変わってきます。もっともっと自分の音を聴いて、その曲にふさわしい・似合った音や音楽を考えるようにしましょう。 素敵に響かせてほしいと思います。

「子供の耳が聞こえなくなって検査に行ってきます」と、保護者の方からお電話をいただきました。えっ、ついこの間元気にピアノレッスンをしたのに・・・と、思いましたが、

耳の不調って、ある日突然に起こります。全く聞こえていないわけではないようですが、生徒さんは近くの病院から大きな病院へ紹介状を書いてもらったよう。とても心配です。

耳の不調・難聴になった時は、すぐに病院を受診することが良いことをご存じでしょうか?48時間ルールが存在します。実は私、2~3 年ほど前に、突発性難聴を発症 しまして・・・別に隠しているつもりもないのですが、これまた突然やってくるのですよ。夕方、いつものようにピアノレッスンをしていたら、片方の耳が、何だかポワ〜んと するのです。プールの時の、耳に水が入ってしまった状態に、片方の耳がなってしまいました。レッスン中なのに・・・。プールにだって入っていないのに・・・。トントントン・・・ と耳から水を出す仕草をするのですが、何も出てこず。まぁ、当たり前ですよね。耳の中に水は入っていないのですから・・・。も〜う、耳が気持ち悪い!次の日の朝からすぐさま病院へ。 様々な検査をしてもらい「突発性難聴」認定となりました。 そこからすぐに薬の治療が始まって、2ヶ月か3ヶ月ほどかなぁ、はっきりとは覚えていませんが完全に治るまで期間を要しました。治療開始までの時間が48時間以内が1つの鍵と なるようで、すぐに病院へ行ったことが完治した要因となるようです。

日頃、ちょっと咳が出たり鼻水が出たりしても、様子を見ることが多かったりしませんか?2~3日 様子を見て不調が続いていたら重い腰を上げて病院へ・・・風邪などの場合はそれでも構わないと思うのですが、「耳」だけは別物。2~3日様子を見ていたら、48時間がとっくに 過ぎてしまい、治る可能性のものも治らなくなってしまいます。病院へ行って大したことなければ、それはそれで万々歳なわけですから、「耳」の不調を感じたら病院をすぐに 受診してみましょう。突発性難聴の原因となるのは、ストレスだと言うことなのですが、ストレスあったのかなぁ?まぁ、はっきりとした原因がわからない、ということなのでしょう。 よく芸能人のアーチストさんにも、突発性難聴の話題が出ていますが、私は自分がこのようになってからは「あ〜、この人も何かしらストレスがあったのね〜」と思うことにしています。 誰だって何かしらあるわけで、その中で生きていますよね。大人も子どもも。生徒さんも何かあったのかもしれないし・・・。ストレスは目に見えるものではないだけに厄介です。日頃から、 嫌なことを溜めないよう、発散できる何かを持っておくことも大事なのかな。そして「耳」の不調にはすぐに行動をする(病院を受診する)ことを頭の片隅に入れておいてください。

耳の不調・難聴になった時は、すぐに病院を受診することが良いことをご存じでしょうか?48時間ルールが存在します。実は私、2~3 年ほど前に、突発性難聴を発症 しまして・・・別に隠しているつもりもないのですが、これまた突然やってくるのですよ。夕方、いつものようにピアノレッスンをしていたら、片方の耳が、何だかポワ〜んと するのです。プールの時の、耳に水が入ってしまった状態に、片方の耳がなってしまいました。レッスン中なのに・・・。プールにだって入っていないのに・・・。トントントン・・・ と耳から水を出す仕草をするのですが、何も出てこず。まぁ、当たり前ですよね。耳の中に水は入っていないのですから・・・。も〜う、耳が気持ち悪い!次の日の朝からすぐさま病院へ。 様々な検査をしてもらい「突発性難聴」認定となりました。 そこからすぐに薬の治療が始まって、2ヶ月か3ヶ月ほどかなぁ、はっきりとは覚えていませんが完全に治るまで期間を要しました。治療開始までの時間が48時間以内が1つの鍵と なるようで、すぐに病院へ行ったことが完治した要因となるようです。

日頃、ちょっと咳が出たり鼻水が出たりしても、様子を見ることが多かったりしませんか?2~3日 様子を見て不調が続いていたら重い腰を上げて病院へ・・・風邪などの場合はそれでも構わないと思うのですが、「耳」だけは別物。2~3日様子を見ていたら、48時間がとっくに 過ぎてしまい、治る可能性のものも治らなくなってしまいます。病院へ行って大したことなければ、それはそれで万々歳なわけですから、「耳」の不調を感じたら病院をすぐに 受診してみましょう。突発性難聴の原因となるのは、ストレスだと言うことなのですが、ストレスあったのかなぁ?まぁ、はっきりとした原因がわからない、ということなのでしょう。 よく芸能人のアーチストさんにも、突発性難聴の話題が出ていますが、私は自分がこのようになってからは「あ〜、この人も何かしらストレスがあったのね〜」と思うことにしています。 誰だって何かしらあるわけで、その中で生きていますよね。大人も子どもも。生徒さんも何かあったのかもしれないし・・・。ストレスは目に見えるものではないだけに厄介です。日頃から、 嫌なことを溜めないよう、発散できる何かを持っておくことも大事なのかな。そして「耳」の不調にはすぐに行動をする(病院を受診する)ことを頭の片隅に入れておいてください。

さて、生徒さんが弾きたいと思っている曲は、小学校で習った歌だそうですが(ちょっと私は知らなくて・・・) 楽譜を探すところから始まりました。当然、教室には楽譜がないので、生徒さんのお話から楽譜を探しましたが、こんな時に便利なのがヤマハの「ぷりんと楽譜」 結構こちらのサイトには様々な楽譜の取り扱いがあり、それも様々なバージョンでの楽譜が見つかります。ピアノソロ、ピアノ連弾、弾き歌い、ピアノでない楽器の楽譜も あって、レベルも超初級〜上級まで。自分の演奏できるレベルの楽譜を見つけることができます。今回は生徒さんのピティナ・ステップでの演奏なので、ピアノソロ曲の バージョン。楽譜のサンプルを少しだけ見ることができたり、曲によっては冒頭の部分の演奏動画があったりするので、楽譜の感じ、演奏の感じを自分で確かめることも できます。生徒さんが演奏するのにちょうど良い楽譜が見つかったので、保護者の方に連絡をして、生徒さんにも確認をしてもらって購入してもらいます。弾きたい曲で 弾きたいレベルの楽譜が見つかって本当に良かったです。

さて、弾きたい曲の楽譜が見つかったなら、ここから先は私の仕事。曲の演奏時間を計らなければ なりません。生徒さんに確認をして、1曲だけの演奏にするのか2曲の演奏にするのか?2曲の演奏にする場合は、もう1曲の選曲をしなければなりません。生徒さんからは 楽譜の提出をしてもらい、ささっと時間を計ります。(弾けなかったらどうしよう泣)2曲の演奏をする場合は、課題曲を選択することになりますから、こちらは私の方で 何曲か選んで生徒さんに最終決定をしてもらう形になります。その場合も、できるだけ生徒さんの希望(明るい曲?暗い感じ?)をお聞きしての提案をしたいとは思っているの ですが、時間配分のこともあり難しいこともあります。少しづつ秋のステップに向けて動き始めました。ピティナ・ステップに参加をしたいと考えている生徒さん、演奏曲を 決めるだけでも時間を要しますから、早めにご相談を!