講師から

6月にピティナ・ステップに参加をする生徒さんの、細かな修正レッスンが続いています。それこそ、重箱の隅をつつく?ようなレッスンですが、この細かいところにまで

気を配りながら演奏をすることで、素晴らしい曲に仕上がりますから必要な修正です。では、どんな修正でしょうか?

6月にピティナ・ステップに参加をする生徒さんの、細かな修正レッスンが続いています。それこそ、重箱の隅をつつく?ようなレッスンですが、この細かいところにまで

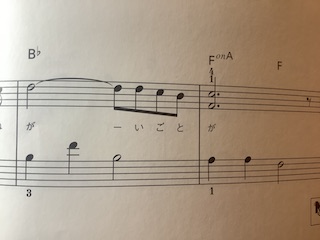

気を配りながら演奏をすることで、素晴らしい曲に仕上がりますから必要な修正です。では、どんな修正でしょうか?こちらの楽譜の2小節分の左手、音は違って いますが弾き方は一緒。四分音符2つに二分音符が1つ。聴こえ方として ター、ター、ターアー と聴こえてほしいところです。ですが、生徒さん、1小節目はそのように弾いて いるのですが、2小節目はタッ、ター、ターアー と弾いてしまっています。それは何故か?2小節目は同音連打になっているので、スタッカートのような弾き方になってしまうのです。 よくこの記事にも出てくる同音連打の弾き方については、注意が必要な弾き方です。もちろん、生徒さんにも何度も注意をしてきましたが一向に直らない💢あっ、別に怒っているわけでは ありません笑。生徒さん自身が「この弾き方はマズイ。格好が悪い」と思っていないだけなので、感じてもらうことにしました。そこで、この2小節の左手だけを弾いてもらうことにしました。 「自分の音をよく聴いてごらん」と言って弾いてもらい、楽譜を見てもらいます。「楽譜の書き方は一緒なのに、一緒のように聴こえてこないのはおかしいんじゃない?」ここまで指摘を すると、生徒さんも「あー・・・・」となるようで、丁寧な弾き方に変わっていきました。些細なことなのですが、このような小さなことに気を配れるかどうかが、ただ弾いている人と 上手な人との差です。どうせなら洗練された演奏をしたいですよね。

今回は、生徒さん自身に弾いて・聴いてもらい、そこから感じ取ってもらいましたが、結局、自分の音を 意識して聴くことが大切です。何かを直そうと思えば、直さないとマズイ!と、思うことでしか直せません。例えば学校の忘れ物。忘れたら先生に怒られる→怒られるのは恥ずかしい・嫌だ→ 忘れ物をしないように注意しよう となるわけで、忘れ物をしてもしなくても何も変わらないのであれば、別に忘れたっていいもんね。ピアノの演奏では、綺麗に聴こえる演奏と綺麗でない 演奏の違いがわかれば、綺麗な演奏をしたいと思うもの。どんな演奏でも構わない、と思っているのなら、そもそも習わなくてもいいですから。音をよく聴いて感じてもらうレッスンを 心がけたいと思います。

学年が上になっていくと何かと忙しい生活になりますが、ピアノの練習は欠かさずやってくれています。やはり今までの耳から弾くピアノではないために、付点四分音符の弾き方やスラーを 考えながら弾くことに、かなり苦戦されてきました。最近は少し慣れてきたよう。ピアノって、見ている分にはサラリと弾いているように見えますが、かなり難しいことをやっているのかもしれ ませんね。こちらの言っていることを素直に吸収されていますから、これからどんどん進んで行けそうです。

そろそろ50曲に到達する生徒さんも何人かいらっしゃるよう。ある 小学低学年の生徒さんは「もう何人50曲にいったの?私はあと◯曲」と、50曲に到達することを心待ちにしています。まぁ、がんばって練習をした結果の50曲ですから、1曲1曲を丁寧に 仕上げることを意識していきましょう。音・リズム・指番号・・・全ては楽譜の中に答えがあります。よ〜く見て仕上げていってね。

初見演奏とは、はじめて見た楽譜を間違いなく弾けるかどうかを確かめる 演奏です。ヤマハのグレードテストでは、初見演奏のテストもあります。楽譜を見せられてから、30秒くらいだったか?1分くらいあったのか?記憶が定かではありませんが、 黙って頭の中で楽譜を見る時間があって、その後、演奏をします。グレードテストの場合は、間違ったり止まったりすると減点されていきますが、私は別にレッスンで初見演奏の テストをしているわけではありませんので、間違っても叱るなんてことはありません。レッスンでは、ちょくちょく初見演奏をしてもらっていますが、見るべき要点は、何拍子?シャープや フラットは?何の音?鍵盤はどこから弾くの?何拍の音符が使われているか?などです。それらの声かけをして「頭の中で弾いてみるんだよ」と、お伝えしています。

さて生徒さんは、ピアノをはじめて間もないこともあり、小学2年生さんなので、まずは指差し確認をしながら音読みをしてもらいました。音読みにミスがなくスラスラと読んで くれたので、早速ピアノ演奏へ。やはり読めるだけあって、演奏も正しく弾くことができました。こうやって初見演奏ができるかどうかを見ることで、上達しているかどうかを 見定めることができます。今の自分が弾いている曲と同程度の曲が初見演奏できるのなら、十分に実力が伴っていると言うことが言えます。初見演奏が得意な人は、ピアノの 上達も早いです。

今回は、小学2年生の生徒さんの初見演奏でしたが、レッスンでは、他の生徒さんにも時々、初見演奏をしてもらうことがあります。生徒さんによって 「上達しているな」と思うこともあれば、「まだもうちょっと足りないかなぁ」と思うこともあります。音読みを早くできるようにしたい・・・と考えるのであれば、やはり、それは 毎日の練習がモノを言います。楽譜の中の音符をたくさん目に触れさせることで、音読みは早くなっていきます。ただ、同じ曲を長い期間をかけて練習していては、その音符に目が 慣れてしまいます。慣れてくると頭で覚えてしまうので、次々と新しい曲に挑戦する練習の方が上達はします。ですから、発表会でもないのに、同じ曲を何週間も練習している状況は、 上達にはつながりにくいです。どんどん新しい曲に挑戦していくように進めていきましょう。

では何故、このホールが好きなのか? それはピアノの音の響きにあります。残響時間が私の耳にはちょうど心地よいということだと思うのですが・・・。まぁ、響きが心地よいか悪いかは、人それぞれなので 何とも言えませんが、耳に届くピアノの音の響きが良い感じなのです。残響とは、音が壁や天井に反射して残る響きのことで、その響きが残る時間を残響時間と言います。 室内での演奏では必ず壁や天井があるので、残響も含めたピアノの音の響きを聴いていることになります。ステップに参加をする時は、必ずこちらの 所沢のホールと決めている生徒さんもいらっしゃるほど。演奏をしていても、自分のピアノの音が響いて良かった・・・と言っていました。小さな生徒さんでも音の響きを 感じるくらいの素敵なホール。良いか悪いか、自分の耳で感じてみるのも良いですね。

9月・10月のピティナ・ステップまでは充分な練習時間も取れますから、 余裕を持って参加ができると思います。ホールでのピアノ演奏を経験したいと考えている生徒さんは、一度ご検討を。演奏曲などの希望をお聞きして選曲作業に入りますので、 お知らせくださいませ。よろしくお願いいたします。

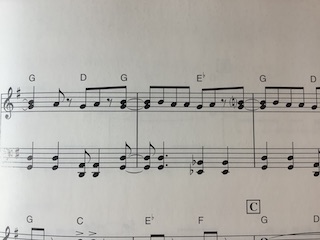

こちらの楽譜は、ぴあのどりーむテキストの6巻になります。その 6巻の中でも最後の方の曲です。ぴあのどりーむのテキスト6を終了すると、ピアノの基礎段階が終了したことになり、ブルグミュラー25の練習曲に進めるように なります。生徒さんによっては、ピアノ学習の王道のブルグミュラーではなく、ポピュラー系を弾いていく生徒さんもいらっしゃいますが、どちらにせよ、楽譜を 読むのに必要な基礎段階を終了した形になります。もちろんこれで全て学習したことにはなりませんが、ある程度の楽譜は読める力がついているはず・・・いや、 ついていなければいけません。

この楽譜の中で問題なのは、この曲、左手は四分音符にスタッカートがついていますが、右手はスタッカートがついた四分音符と、 スタッカートがついていない四分音符が存在すると言うこと。その違いをきちんと読み取って演奏して欲しいのです。そんな小さなこと、細かすぎますか?どっちでも 良いのなら、スタッカートが書いてある意味もないですよ?次の演奏レベルに進もうか・・・と言うところまで進んでいるのなら、この違いは自分で気がつかなければ いけないです。いつまでも他人に指摘されて気がつくようでは、自分で楽譜を読む力が養われていないことになります。

基礎段階までに、楽譜を読み取る力を 養っていくわけですが、その先に進むと、楽譜に書いていないことも表現していく学習に入ります。楽譜に書いてあることが正しく読み取れていなければ、書いていないことを 表現することは更に難しくなっていきます。最低限の答えは楽譜の中にありますから、見落とさないようしっかりと読む力を養っていきましょう。

教室には中学・高校生の生徒さんが4名在籍しています。この中で3名の生徒さんは、今年中学1年生になった生徒さんです。そうピカピカの1年生さん。中・高校生の学校生活は

これまでの小学校の学校生活とはガラリと変わります。部活動が始まりますし(もちろん、部活動に参加する・しない は自由です)、テスト期間と言うものがあって、2~3日毎日

テストが続きます。そんな学校生活を送りながら、ピアノレッスンが続いていきます。

近隣の中学校では、6月に最初のテストが行われるよう。テスト期間中は、午前中のみの 学校時間になっていることが多いようですが、基本的には、学校のテスト期間中でもピアノレッスンは通常と同じ時間で行います。テスト期間だからと言って、ピアノレッスンがお休みに なることはありません。教室のピアノレッスンは、年間42回レッスンと定めていますから、テストが行われる度にレッスンを休講にしていたのでは、年間レッスン回数が足らなくなって しまいます。また、テスト1週間前からは部活動も基本的にはお休みになっています。(大会などを控えている場合には活動がある場合もあります)いつもと下校する時間も違う、テスト期間中 であれば昼までの学校になっていたりで、時々、本当に時々ですが、ピアノレッスンを忘れてしまう生徒さんもいらっしゃいます。まぁ、テスト勉強に忙しいのかもしれませんが・・・。 小学校までとは違う生活になっていますから、注意が必要になってきます。

これまでに在籍をしていた中学・高校の生徒さんたちを見ていると、テスト期間中でも変わりなく通ってくる 生徒さんもいれば、レッスンをお休みする生徒さんもいらっしゃいます。また、レッスン時間を早めの時間に変更する生徒さんもいらっしゃいました。変更する場合は、生徒さん側と講師側の 空き時間が一致しなければ難しいので、希望に添えないこともあります。さぁ、6月にはドキドキのはじめてのテストです。既に中学生の生徒さんたちへは伝えていますが、今回だけは、 テスト期間中を休講にしています。レッスン回数に余裕があった為そのような措置ができましたが、これから先は難しくなると思います。少しづつ中学の学校生活に慣れていって 欲しいと思います。

近隣の中学校では、6月に最初のテストが行われるよう。テスト期間中は、午前中のみの 学校時間になっていることが多いようですが、基本的には、学校のテスト期間中でもピアノレッスンは通常と同じ時間で行います。テスト期間だからと言って、ピアノレッスンがお休みに なることはありません。教室のピアノレッスンは、年間42回レッスンと定めていますから、テストが行われる度にレッスンを休講にしていたのでは、年間レッスン回数が足らなくなって しまいます。また、テスト1週間前からは部活動も基本的にはお休みになっています。(大会などを控えている場合には活動がある場合もあります)いつもと下校する時間も違う、テスト期間中 であれば昼までの学校になっていたりで、時々、本当に時々ですが、ピアノレッスンを忘れてしまう生徒さんもいらっしゃいます。まぁ、テスト勉強に忙しいのかもしれませんが・・・。 小学校までとは違う生活になっていますから、注意が必要になってきます。

これまでに在籍をしていた中学・高校の生徒さんたちを見ていると、テスト期間中でも変わりなく通ってくる 生徒さんもいれば、レッスンをお休みする生徒さんもいらっしゃいます。また、レッスン時間を早めの時間に変更する生徒さんもいらっしゃいました。変更する場合は、生徒さん側と講師側の 空き時間が一致しなければ難しいので、希望に添えないこともあります。さぁ、6月にはドキドキのはじめてのテストです。既に中学生の生徒さんたちへは伝えていますが、今回だけは、 テスト期間中を休講にしています。レッスン回数に余裕があった為そのような措置ができましたが、これから先は難しくなると思います。少しづつ中学の学校生活に慣れていって 欲しいと思います。

この時の生徒さんの頭の中は・・・失敗しないようにしなきゃ、速い弾き始めで緊張するなぁ、 あ〜ドキドキする・・・こんな感じでしょうか?まぁ誰だって聴いてもらおうと思って弾く時には、緊張だってします。ドキドキするし、心臓がバクバクだし笑。レッスンでこのような 状態なら、園児さんの前では余計にバクバクしちゃいます。まぁ、これも場数(経験)がモノを言うのですけど、だからって弾き始めで出鼻をくじかれることは避けたいです。 じゃ、どうする?

弾き始めを失敗してしまう原因の一つに、曲の弾き始めがイメージできていないことが挙げられます。発表会(ピティナ・ステップ)曲のレッスンでは口うるさく 言っていますが、曲の弾き始めの2~3小節分を心の中で歌うように指導しています。今回の曲で言えば、弾き始める時の頭の中は「タラタラタンタン・・・」というような感じです。自分が 弾き始める速さ、リズムを頭の中でイメージする(頭の中で歌う)のです。そのイメージができていないままピアノの音を出してしまうと、弾き損じたり止まったりしてしまいます。心の中で 歌うということは、イメージをするということ。特に緊張度が高い場面では、重要な作業になります。

普段のレッスンでも、ある程度ピアノ学習が進んできた生徒さんには「すぐに 弾き始めなくてもいいからね。呼吸を整えて、心の中で歌ってから弾き始めて。準備は大切だよ」と、声をかけています。講師側から「じゃ、弾いてみましょう」と声がかかったからと言って、 何が何でもすぐに弾かなきゃいけない、と言うことはありません。心の中で歌ったからと言って、5分も10分も時間がかかるわけではありませんから、準備をしてから弾き始めるように しましょう。弾き始めの準備、とっても大切です。

教室には、他の教室から変わって来られる生徒さんが10人弱いらっしゃいます。理由も様々で、生徒さん自身のお引っ越し、先生のお引っ越し、 近くの先生に習っておられてわざわざ変わってくる生徒さんもいらっしゃいます。教え方やレッスン時の声のかけ方などは、先生が違えば変わってきます。また、ピアノ学習のどんな 内容に先生が重きを置くかで、進め方も違ってきます。どのやり方が良い・悪い ではありません。私も含めてどの先生も、生徒さんにはピアノが弾けるようになってほしい・・・と 考えてレッスンをしていると思います。いつも言っているように、私がレッスンで重きを置いているのは、自分で楽譜が読める力です。音読み、音符の長さなどを自分で読めるように することがまず優先です。その後、曲の表現学習に入っていきます。ですから、私が曲のお手本を生徒さんよりも先に弾く、なんてことはしていませんし、音読みの答えを生徒さん よりも先に答えることもしていません。これを厳しい先生と受け取るのかどうかは、生徒さん側のピアノ学習に対する姿勢によって変わってくると思います。

さて、2月に 入会された小学生の生徒さん、前の教室を辞めてから1年間ほどブランクがあり、音読みもスラスラとはできませんでした。今までに弾いてきた曲は、スラーも入っている曲でしたが、 スラーのことはうるさく言われなかったようで、曲のフレーズを無視して弾いている状態。音符の長さも、あやふやです。両手での曲を弾いているのに、そこまで弾くのだったらできていないと いけない内容が抜け落ちているよう。楽譜を読むことに関しては、生徒さんの力で読んでもらう教室ですから、音読みや音符・休符の長さを含めて、テキストの1冊目からやり直しレッスンが スタート。少し難しいテキストを学習していらっしゃいましたが、1冊目はすぐに終了。分割音符やスラー弾きが本格的に始まる2冊目は、苦戦することになりました。「ピアノ ばっかり弾いています」と、保護者の方がおっしゃっていましたが、それくらい努力をされる生徒さんでした。自分から進んで「悪魔の5回練習」を課すなど、弾けるようになりたい意識が 高い生徒さんです。そうして今回、2冊目のテキストが終了。次からは、やり直しレッスンではなく新しいことのレッスンになるので、弾き方や表現の仕方にも少しづつ進んでいくことに なります。

他の教室から変わってくる生徒さんだからと言って、全ての生徒さんがやり直しレッスンになっているわけではありません。中には、音読み、音符の長さ(音価確認)、 スラー弾きなどが理解できている生徒さんもいらっしゃいます。ただ、音読みが自分でできていない生徒さんは、自分で音読みをしていくことから始まります。これまでに習っていたピアノの 先生が、一緒に音読みをしてくれたり、お手本を弾いてくれたりしている先生ならば、私のレッスンとはかなり違ってきますので、生徒さん側も辛く感じることもあると思います。自分が どうなりたいのか・・・を考えた時、耳コピで弾けるようになりたいのか、自分で楽譜を読めるようにしたいのか、それによって習う教室が変わってくると思います。どちらが良い・悪い では なく、自分がどうなりたいか?それを考えるようにしましょう。やり直しレッスンが終了した生徒さん、辛いこともあったと思います。もう一度、既に終わったテキストを学習することは並大抵 ではありません。これから、もっともっと上手になっていこう!

4月からお越しいただいている、小学3年生の生徒さんがいらっしゃいます。お引っ越しなどで、私が3人目のピアノの先生となる 生徒さん。これまでの先生の指導が良かったようで音読みバッチリなのですが、指の力を強化したいと簡単バージョンのハノン教材を用意しました。ハノンの1回目のレッスン時に 驚いたのですが、まぁ、ハノンを楽しく弾くのです。いや〜、ハノンをこんなに楽しく弾く生徒さんって初めてかも?もちろん、ハノンだけじゃなくて、他の教材の練習曲も 楽しそうに弾くのですよ。ピアノが好きな人の音が出てきています。これって感覚的なものなので、どこかどう・・・とは説明ができませんが、音が楽しそう=弾んでいる、キラキラ した音が出ているっていうか・・・。そしてどの曲もスラスラと弾くのです。1週間に1度のピアノレッスン、ハノンだけじゃなく練習曲やペダル教材もあるのに、どの曲もスラスラ。 ハノンなんて、1週間でテーマとリズムのバリエーション全てを弾いてきてくれます。頭の中、一体どうなってんの?と驚くくらい。

ここで、意地悪な私が登場!ホント、自分でも 思いますが、私って性格が悪いわ〜。毎週ハノンをスラスラと弾く生徒さんに「その曲、ドレミで歌える?」と尋ねてみました。生徒さんはキョトンとしていましたが、「棒読みで良いから ドレミで言ってみて」と言うと、生徒さん、ドレミでスラスラ・・・・。早口とまではいきませんでしたが、ドレミで棒読みができていました。やっぱりね〜。スラスラ弾ける人は棒読みも できるのです。生徒さんで実験?してしまいました笑。結局、スラスラ読めるからスラスラ弾ける、スラスラ弾けるから音楽的に歌って弾ける=楽しくピアノ演奏ができる のだと思います。

ピアノは楽譜を見ながら演奏をします。鍵盤にかぶりついて演奏はしません(下ばっかり見て弾かない)ですが、ある程度は覚えて弾かないと、次から次へ音を弾くことはできません。 「次に弾く音は何だったっけ?」の状態では、音楽の流れが止まってしまいます。そうすると、もたついた演奏になってしまいますね。楽譜を見て演奏をしますが、頭の中でスラスラと音楽の 流れが歌える状態は必要だと言うこと。楽譜を見ながらピアノで弾く作業が遅い場合には、まずは、ピアノで弾かずに音読みを徹底していく学習も有効です。だってスラスラ棒読み(音読み)が できている人はスラスラとピアノも弾けるのですから。棒読み学習も取り入れてみましょう。

ピアノ学習の始めに、「数えながら練習をしましょう」とお伝えしているのは、拍子を感じるため、音符・休符の長さを正確に表現するためです。音符や休符の長さがあやふやな

長さで演奏をしていると、当然、拍子も崩れてしまいます。ですから、拍子を崩さないためにも、ピアノ学習の最初の段階では数えながらの演奏をしてもらっています。

ピアノ学習の始めに、「数えながら練習をしましょう」とお伝えしているのは、拍子を感じるため、音符・休符の長さを正確に表現するためです。音符や休符の長さがあやふやな

長さで演奏をしていると、当然、拍子も崩れてしまいます。ですから、拍子を崩さないためにも、ピアノ学習の最初の段階では数えながらの演奏をしてもらっています。学習が進むと、8分音符や3連符の音符を弾くようになってきます。そうすると、これらの分割音符を正しく表現するためには、やはり最初は数えながらの演奏になります。音符の リズムに合った数え方を学習しますので、数えながら弾くと正しいリズムで演奏をすることができます。時々、数えながら弾いていなくて、8分音符と4分音符を同じ長さで弾いてしまう 生徒さんも見かけます。まぁ、生徒さん本人は間違って弾いている自覚がないので、私から注意をされることになるのですが、注意をされている・・・と言うことは、まだまだ「数えながら 弾き」が足りていない目安になります。8分音符と4分音符の長さの関係性が身体に入っていない状態なので、もう少しの間、数えながらの練習を進めましょう。このくらいの速さで弾いた時の、 8分音符の長さ、4分音符の長さ、2分音符の長さなど、音符の長さが身体に入っていけば、数えなくても弾けるようになります。様々なリズムの曲の練習を通して弾けるようになっていきます ので、どんどん曲を進めていく練習が良いでしょう。

音符・休符の長さを理解している場合でも、この写真に載っている楽譜のように、リズムに特徴があるようなややこしいリズムの 曲を演奏する場合には、まずは数えながらの練習で正しくリズムを理解した方が良いです。実はこれ、ゲームの音楽なのですが、生徒さんの頭の中にはそのゲームの音楽が入っているので、それらしく イメージで弾いていますが、聴いていると拍子が合っていません。リズムがややこしいのです。ややこしいリズムって・・・どんなところがややこしく感じるのかと言うと、タイが使用されていたり、 裏泊(1と2とで数える時の、と、のタイミング)で弾くことが多いリズムだから。拍の頭から弾き始める曲は弾きやすいのですが、裏泊に音符がたくさん入ってくると、ノリが良い曲にはなりますが、 弾き方に慣れるまでは苦労することが多いです。中学生の生徒さんが挑戦中ですが、本当に正しく演奏するためには、これまた「数えながら弾き」が必要です。リズムに特徴のある曲を練習する場合は、 最初は必ず数えながらの練習をしましょう。この曲も何度も練習をしている間に、リズムが身体に入ってきて正しく弾けるようになると思います。生徒さんの進度や挑戦している曲によって、数えながら 弾きが必要かどうかが違ってきます。ただ一つ言えることは、数えながらコツコツと練習をしてくださっている生徒さんは、曲の仕上がりが最初から綺麗です。途中で拍子の修正をしなくても良いので、 ゆっくりの速さでも曲が成り立っています。声に出して数えることに疲れを感じるようであれば、メトロノームに数えてもらってもOKです。正しい拍子・正しいリズムで練習をすることは、曲の 最初の練習から必要ですから、まずは自分で数えてみるようにしましょう。

保護者の方から「他の習い事もあって、ピアノの練習時間が取れません。レッスンに通う日に練習ができる程度。あとは1~2日できるかどうか・・・」というお話を聞きました。

この生徒さんだけではなく、最近の生徒さんは、曜日ごとに他の習い事をしている生徒さんも多く、そのために何かあった時の振替レッスンができない状況になることが多いです。

そんな状況の中でも教室に通ってきて、成果を出している生徒さんたち。皆さん、いつ練習時間を確保しているのでしょうか?

よくお聞きするピアノの練習は、学校へ 登校する前に終わらせると言うもの。1時間も2時間も練習するわけではないでしょうから、15分〜20分ほど時間を取っていると言うことでした。朝の時間に終わらせておくと、 学校から帰宅後は、宿題や他の遊び、他の習い事から帰ってきても、ピアノの練習に追われることがないので、気持ちも楽だと言うことでした。ピアノの練習は、どうしても「音」が 出てしまいますから、住宅や楽器の事情によっては遅い練習ができなくなってしまいます。そうすると、「今日は遅くなったからピアノの練習はできないなぁ・・・」と言うことになり、 結局、ピアノの練習をしないまま就寝時間となって1日が過ぎてしまう。その状態が毎日続くと、ピアノの練習を全くしないまま教室に通うことになります。やはりピアノは、練習時間を 確保することが重要になってきます。「できる時に練習をしよう」ではなく、「練習を毎日の習慣にする」ことが重要です。

ピアノって、弾けるようになると楽しいのですが、 自分の思うように弾けない状況が続くと楽しくありません。弾けるようになるためには練習が必要ですが、練習時間がないままにレッスンを迎えても上手には弾けないので、曲が先に 進むことが難しくなります。いつまでも同じ曲のまま。それでは楽しくないと思います。曲が合格していく楽しみもなく、かと言って忙しくて練習ができない。次のレッスンでも上手に 弾けない・・・これでは悪循環。楽しいピアノはやってきません。ピアノを習い始めた段階で、ピアノ練習を習慣化することができれば、好循環になっていくでしょう。

毎日、 歯を磨いたり顔を洗ったりすることと同じように、毎日、登校前にピアノの練習をすることを行動パターンに入れてしまうことがカギです。時間のスケジュールを立て、何時に起きる、何時に 朝食、何時に〇〇・・・と言った具合に、ピアノの練習を計画してみましょう。1日15分の練習が難しいようであれば、まずは10分からでも良いと思います。時間になったらピアノの前に座る、 予定時間になったらピアノの練習をやめる、これが大事。やる気になっているからと言って、こちらから「もう少しやってみよう」は厳禁です。もちろんお子さん側が自主的に練習をするので あれば構いませんが、終わりが見えない練習は続きません。最後にもう一つ大事なこと。お子さんの練習には、必ず保護者の寄り添いが必要です。「やっておきなさい」練習ではなく、横で 聴いてあげてほしいです。私としては、せめて小学生の間は寄り添って欲しいと考えています。1日10分の朝練習から始めてみませんか?

よくお聞きするピアノの練習は、学校へ 登校する前に終わらせると言うもの。1時間も2時間も練習するわけではないでしょうから、15分〜20分ほど時間を取っていると言うことでした。朝の時間に終わらせておくと、 学校から帰宅後は、宿題や他の遊び、他の習い事から帰ってきても、ピアノの練習に追われることがないので、気持ちも楽だと言うことでした。ピアノの練習は、どうしても「音」が 出てしまいますから、住宅や楽器の事情によっては遅い練習ができなくなってしまいます。そうすると、「今日は遅くなったからピアノの練習はできないなぁ・・・」と言うことになり、 結局、ピアノの練習をしないまま就寝時間となって1日が過ぎてしまう。その状態が毎日続くと、ピアノの練習を全くしないまま教室に通うことになります。やはりピアノは、練習時間を 確保することが重要になってきます。「できる時に練習をしよう」ではなく、「練習を毎日の習慣にする」ことが重要です。

ピアノって、弾けるようになると楽しいのですが、 自分の思うように弾けない状況が続くと楽しくありません。弾けるようになるためには練習が必要ですが、練習時間がないままにレッスンを迎えても上手には弾けないので、曲が先に 進むことが難しくなります。いつまでも同じ曲のまま。それでは楽しくないと思います。曲が合格していく楽しみもなく、かと言って忙しくて練習ができない。次のレッスンでも上手に 弾けない・・・これでは悪循環。楽しいピアノはやってきません。ピアノを習い始めた段階で、ピアノ練習を習慣化することができれば、好循環になっていくでしょう。

毎日、 歯を磨いたり顔を洗ったりすることと同じように、毎日、登校前にピアノの練習をすることを行動パターンに入れてしまうことがカギです。時間のスケジュールを立て、何時に起きる、何時に 朝食、何時に〇〇・・・と言った具合に、ピアノの練習を計画してみましょう。1日15分の練習が難しいようであれば、まずは10分からでも良いと思います。時間になったらピアノの前に座る、 予定時間になったらピアノの練習をやめる、これが大事。やる気になっているからと言って、こちらから「もう少しやってみよう」は厳禁です。もちろんお子さん側が自主的に練習をするので あれば構いませんが、終わりが見えない練習は続きません。最後にもう一つ大事なこと。お子さんの練習には、必ず保護者の寄り添いが必要です。「やっておきなさい」練習ではなく、横で 聴いてあげてほしいです。私としては、せめて小学生の間は寄り添って欲しいと考えています。1日10分の朝練習から始めてみませんか?

今週は、立て続けに忘れ物をしてくる生徒さんが続出でした。まだ週の半ばですが・・・。出席カードやレッスンノートの忘れ物ならば、別に構いません。あってもなくても良いですよ、

とは言いませんが、ピアノレッスンそのものに直接的に関係しないので、忘れたとしても笑って済ますことができます。しかし、これがテキストの忘れ物となれば話は別です。

生徒さんによっては、テキストを忘れた場合でも、ピアノを弾く以外の学習ができる場合もあります。それは、ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんや、「おみみの学校」というイメージトレーニング のテキストをしている場合、ワークブックを持ってきている場合などです。よくありがちなのが、教室へ来る前にピアノの練習をしていて、弾くテキストだけを忘れてきた場合。この場合は、 レッスンバッグの中にワークブック、おみみのテキストが入っていることが多く、テキストを忘れたその日だけは、弾く以外の学習を進めることができます。また、音読みが完全に理解できて いない生徒さんであれば、音符カード読みや音符カード並べ、リズムの学習などを進めることもできます。小さな生徒さんほど他に学習することがあるので、テキストを忘れたとしても 45分のレッスン時間を、ある程度は有意義に過ごすことができると思います。

問題なのは、基礎学習が済んで中級以上のレベルのレッスンをしている生徒さん。曲の内容も 簡単ではなくなってきますから、自分の楽譜が必要です。教室に同じ楽譜がある場合もありますが、生徒さんと同じものがない楽譜もありますし、また楽譜の中の書き込みが多くてお見せできない ものもありますので、必ず自分の楽譜が必要になります。高学年以上の生徒さんになってくると、ワークブック学習が終了している生徒さんばかり。やはり、忘れ物をしないことが1番です。 中には、レッスンバックそのものを忘れて来た生徒さんも。いやいや、ピアノ教室に手ぶらで・・・はどうなのよ💢

教室から自宅が遠い場合や、生徒さんがお一人で通って来ている 場合などは、取りに帰ってもらうことが困難なので仕方がないですが、保護者の送迎がある場合には、保護者の方には申し訳ないですが持って来てもらうこともあります。無駄に45分を 過ごすよりは、少々レッスン時間が短くなったとしても、きちんとしたレッスンを行う方が実りある時間を過ごせると判断するからです。レッスンバックは持って来ていても、テキストが 入っていない・・・なんてことはよくありますから、家を出る前にカバンの中も確認するようにしましょう。せっかく練習をした曲ですから、レッスンができる状態にしましょう。

生徒さんによっては、テキストを忘れた場合でも、ピアノを弾く以外の学習ができる場合もあります。それは、ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんや、「おみみの学校」というイメージトレーニング のテキストをしている場合、ワークブックを持ってきている場合などです。よくありがちなのが、教室へ来る前にピアノの練習をしていて、弾くテキストだけを忘れてきた場合。この場合は、 レッスンバッグの中にワークブック、おみみのテキストが入っていることが多く、テキストを忘れたその日だけは、弾く以外の学習を進めることができます。また、音読みが完全に理解できて いない生徒さんであれば、音符カード読みや音符カード並べ、リズムの学習などを進めることもできます。小さな生徒さんほど他に学習することがあるので、テキストを忘れたとしても 45分のレッスン時間を、ある程度は有意義に過ごすことができると思います。

問題なのは、基礎学習が済んで中級以上のレベルのレッスンをしている生徒さん。曲の内容も 簡単ではなくなってきますから、自分の楽譜が必要です。教室に同じ楽譜がある場合もありますが、生徒さんと同じものがない楽譜もありますし、また楽譜の中の書き込みが多くてお見せできない ものもありますので、必ず自分の楽譜が必要になります。高学年以上の生徒さんになってくると、ワークブック学習が終了している生徒さんばかり。やはり、忘れ物をしないことが1番です。 中には、レッスンバックそのものを忘れて来た生徒さんも。いやいや、ピアノ教室に手ぶらで・・・はどうなのよ💢

教室から自宅が遠い場合や、生徒さんがお一人で通って来ている 場合などは、取りに帰ってもらうことが困難なので仕方がないですが、保護者の送迎がある場合には、保護者の方には申し訳ないですが持って来てもらうこともあります。無駄に45分を 過ごすよりは、少々レッスン時間が短くなったとしても、きちんとしたレッスンを行う方が実りある時間を過ごせると判断するからです。レッスンバックは持って来ていても、テキストが 入っていない・・・なんてことはよくありますから、家を出る前にカバンの中も確認するようにしましょう。せっかく練習をした曲ですから、レッスンができる状態にしましょう。

さて、今回の小学2年生の 生徒さんの音読みは、私の方から「音読み、やってみる?」と声をかけました。レッスン曲がかなり進んできたこともあり、音の学習範囲が広がってきたことと、レッスン曲の練習 状況や生徒さんのお話から「できるかもしれない」と判断したからです。生徒さんは、毎日は音読みができなくても、時間がある時にはやってくれていました。音読みって、1日2日で スラスラと読めるものではありません。練習曲の楽譜や音符カードを見ることによって、蓄積されていくもの。そして定着してしまえば、そうそう忘れたりもしません。定着するまでが 辛い音読みです。

生徒さんの前回の音読みが2月ですから、そこから3ヶ月。その間、多少の練習の波はあったものの、基本的には熱心に練習を頑張っている生徒さんです。 (・・・って、練習することは普通なんだけどね。辛口ですが)これまでの生徒さんの頑張りの成果が現れた結果となりました。やっぱり合格することは嬉しいですね。1つできるように なると、次も頑張ろうって意欲が湧いてきます。生徒さんは、これで五線の中の音読みの4つのレベルが合格しましたので、次は第二弾の加線の音符に挑戦です。きっと頑張ってくれる はず??強制はしませんが、加線の音符もスラスラ読めるようになると曲の練習も楽になります。頑張ってほしいなぁ。

小学2年生の生徒さんのレッスンで、ピティナ・ステップに向けて指強化をしている中、生徒さんの指がピアノの鍵盤を滑ってしまいます。手の形にも気をつけて 弾いてくださっているので、見た目には問題が見当たりません。生徒さん自身も「鍵盤から指が落ちる」と言っているので、鍵盤の上を指が滑ってしまっているよう。「鍵盤を 掴むように」と、よく伝えていますが、どんなに速いリズムを弾く時でも、その一瞬は鍵盤の上に指がしっかり立っていなければ音が綺麗に聴こえてきません。鍵盤の上で指が 立っていられずに滑ってしまうと、リズムが転ぶ原因になります。生徒さんの音も、リズムが転んだようになっています。う〜ん、どうして?

レッスンの始まりには、 玉紐を摘んでもらっていますが、あの玉紐は指先で摘みます。わかりやすい言葉で言うならば、指のお肉で摘んでいます。その指のお肉で鍵盤を掴むように弾いてもらいたいです。 あまりに指先が立ち過ぎていると、指のお肉よりも先に爪が鍵盤に当たってしまい、爪はツルツルしていますから、鍵盤の上を滑る原因になります。 爪が長い場合にも、お肉よりも先に爪先が当たってしまうことになるので滑りやすくなります。必ず指のお肉で弾くよう、お肉が鍵盤に当たっているかどうかを意識しながら弾くと 良いでしょう。指先を意識するためには、速く弾く練習をするのではなく、ゆっくりの速さで確認しながら練習をするのが効果的です。ゆっくりで1本1本の指先を意識しましょう。

ちょっとした意識・ちょっとした弾き方で、ピアノの音が変わっていきます。指が滑って鍵盤から外れてしまうと、次の音へ綺麗に音をつなげることができません。指が 鍵盤を捉えて弾けるようにしていきたいです。指先意識をぜひ。

生徒さん自身は、そもそも自分が力を入れて弾いているとは思っていないことが多いです。弾けないのは、指が速く動かないから・・・ だと思って余計に速く動かせようと力を入れて弾いてしまっています。実は、16分音符などの速いリズムを弾く時ほど、指の動きは極々小さく動かします。何と言うか、バタバタと 指の動きを大きくは弾きません。速いリズムは音色もなめらかに大きなフレーズの中で演奏します。バタバタと指の動きが大きくなってしまうと、音がゴツゴツした感じになってしまい ます。指は小さく動かすことがポイントです。そして指の動きを直す前に大事なことは、力を抜くこと。指先には力は必要ですが、手・腕には力は必要ありません。「力を抜いてね」と、 伝えても、力が入った状態と力が入っていない状態の違いがわからないと、直すことが難しいですから、力が抜けた状態を体感してもらいます。

力が入った状態・力が入っていない 状態の両者を比べる方法にも様々あります。例えば肩を上げてからの、ストン!と肩を落とした状態。肩を上げているときは力が入っていますが、ストン!と落とすと身体が楽になると 思います。また、手を怪獣の真似?をする時のように「ガオー」と力を入れた状態と、手をぶらぶらさせた時の状態の違いも、両者の違いを感じられると思います。背の高い生徒さんには、 立って弾いてもらうやり方もあります。いつもは椅子に座って弾くピアノですが、立って弾くと弾きにくいのですが、腕の状態は力が抜けた状態を体感することができます。肩から下に 腕が落ちて弾くことになるので、腕の状態が自然な状態になるからです。今回の生徒さんは小学生の生徒さんだったので、足台の上に立ってもらい弾いてもらいました。「弾きにくいけれど、 腕が痛くない」との感想でした。ちょっと弾いたくらいで腕が痛くなっているのだとしたら、それはやはり余計な力を込めて弾いていることになります。「腕が楽」という体感をした生徒さん、 その楽な感じで椅子に座って弾ける状態を作っていくようにしましょう。何事も自分で体感することが大事。それは弾き方だけではなく、音の響きにも同じことが言えます。良いもの・悪いものの 区別が判断できるようになると良いと思います。

教室では、ちょうど2人の生徒さんが第一弾の音読みに合格を されたので、加線の音読みの読み方をお話しさせていただきました。写真の音読みは、ト音記号の上の加線の音を並べてあります。ちょうどダンゴが串に刺さったように見える音符 ばかりを3つ並べました。これ、1つ飛ばしの音になりますから、順番にラドミ。ダンゴの音符ばかりを順番に読めるように覚えておくと、加線が多くなっても1つ飛ばしで読んでいけば どこまでも読めるようになります。ラドミソシレファラ・・・・加線(線の音符)でない間の音符を読むときには、加線の音を読んだ後に1つ上の音や1つ下の音を言えば良いですから、 ダンゴ読みができるようになると便利です。ト音記号の上の加線、下の加線、ヘ音記号の上の加線、下の加線の合計4つ分の1つ飛ばしがスラスラ出てくるようにしておけば、どこの 加線の音符が出てきても読むことができます。

ト音記号の上の加線のダンゴ読みは、先ほどお話ししたようにラドミソシレファラ・・・、ト音記号の下の加線のダンゴ読みは、 真ん中のドの音から下に1つ飛ばしの音読みになりますから、ドラファレシソミド・・・、同様にヘ音記号の上の加線のダンゴ読みはドミソシレファラド・・・、ヘ音記号の下の加線のダンゴ読みは ミドラファレシソミ・・・になります。まずは、それぞれの1つ飛ばしの音読みが呪文のようにスラスラと言えるようにしていく必要があります。ドレミファソラシド、ドシラソファミレドの ように1つ飛ばしの音読みがスラスラ言えるようにしていきましょう。それができれば加線の音読みはできたも同然。曲の中で加線の音が出てきても時間をかけずに読むことができるので、 曲の音読みがすぐできるようになります。

音読みは、ピアノを楽しく弾いていくためには避けて通れません。教室の生徒さんの中にも、五線の中の音読みが定着していないために、 1曲の曲を仕上げるのに時間がかかっている生徒さんもいます。苦労して音を読んで練習をしても、もう一度弾こうとするときに、また音読みに時間がかかってしまい全然スルスル弾ける ところまでいかないのです。これじゃ、楽しく曲の練習が進んでいきません。五線の音も加線の音も時間をかけないで読んでいけるようにしていきましょう。

この話題、ちょこちょこと「講師から」にも出てくる話題です。ここで弾く音には、黒鍵(黒い鍵盤)が含まれています。 黒い鍵盤は、白い鍵盤よりもピアノの奥側にあります。奥側にあると言うことは、指を奥に持っていかなければならないと言うこと。白鍵(白い鍵盤)ばかりを弾く場合 には、鍵盤の手前側で全て弾けますが、黒鍵が1つ2つ入ってくると、指を奥に持っていったり手前に持ってきたり・・・と言うことになります。実はこの、指をあっちこっちに 持っていく動作がさっと弾けない原因になっています。ゆっくり弾くのであれば、余裕を持ってあっちこっちに移動させられますが、ある程度の曲の速さが必要な場合には、 余計な動作は指の動きを遅くしてしまいます。

では、どうしたら良いのでしょうか?あっちこっちの移動が遅くしていることがわかったので、移動を最小限にして いきましょう。移動をしないで弾ける鍵盤の位置(場所)を考えてみましょう。ピアノの鍵盤は縦に長くなっています。手前側だけで弾かなければならないと言うことでも ありません。もちろん手前側で弾けば面積が広い分弾きやすくなりますが、他の音との組み合わせの状況によっては、今回のように素早く弾けないこともあります。鍵盤の どの場所で弾くと弾きやすくなるのか、手の移動が最小限で済むのか、考えてみましょう。実際にどの場所が良いのかは、和音にして鍵盤を押さえてみると良くわかります。 生徒さんには実際に鍵盤を押さえてもらって説明をしていますので、わかってもらえているかなぁ・・・とは思いますが、鍵盤のどこで弾くのか?は、曲が難しくなっていくと 重要な問題になってきます。少しづつ、様々な弾き方を学んで活用していくようにしていきましょう。

ピアノを 習い始めた当初は、1つのメロディーを右手と左手の両方で奏でる曲の練習になっていることが多いので、明確に片手練習ができにくい曲になっています。学習が進んで、明確に メロディーと伴奏の曲の形になってくると、ピアノ初心者さんでは、いきなりの両手練習ではなかなか上手に弾くことができないので、片手練習から練習を始めてもらいます。 この時の片手練習は、弾けないから弾けるようにするための片手練習です。不完全なままの右手・左手を両手で合わせて弾いていても、上手に弾けるようになるのには時間が かかってしまいますから、片手練習が必要になるというわけです。ピアノ学習を始めて間がない生徒さんであれば、やった方が良い片手練習になります。

では、もう一つの 音楽を感じる片手練習は誰にやってもらいたいのかと言うと、生徒さん全員です。それは何故か?その左手自体が弾けているかどうかではなく、どのように表現したら綺麗なのか、 音の弾きが綺麗かどうか、音の動きはどうなっているか?・・・などを感じる・聴き取るために弾くわけですから、全員に必要になってきます。メロディーは耳に心地よく入って くることが多いですが、伴奏ってメロディーに比べればつまらなく感じますよね?伴奏だから・・・つまらないから・・・小さな音で弾いておこう、とはなりません。伴奏には 伴奏の歌い方がありますから、それを感じるための片手練習が必要です。

今回、6拍子の曲を弾いてきた生徒さん。8分の6拍子の曲なので、4分音符は2拍伸ばすことに なるのですが、左手の4分音符を短く弾いてきていました。右手のメロディーと一緒になって聴いていると、左手の音の短さに気がつきにくいですが、左手だけの音楽で聴いてみると、 音がプツン!と切れているので綺麗とは言えない音楽になっています。こんな時にも、左手の片手練習をしていると、気がつきやすいのかな・・・と思います。どの生徒さんにも 共通しますが、もっともっと自分の音を聴いて!と思います。意識をして聴いてみると、演奏はもっと素晴らしくなります。学習が進んできたら、ただ小さく弾く左手伴奏ではなく、 伴奏の中にも音楽があることに気がついていかなければなりません。学習が進むにつれて、高度な演奏ができるようにしていきましょう。そのための片手練習です。

短い曲でも長い曲でも、ポンポンと 違う音を頻繁に弾いてしまう生徒さん。レッスン中でも、あまり気にしている風でもなく弾き進めています。う〜ん、やっぱり間違いグセがついているように思います。この クセを治す手っ取り早い方法ですが、間違ってしまったらその先を弾かないこと。間違ってもそのまま弾いてしまうから、だんだんと間違えたことを気にしなくなりそのままに なってしまうのです。間違ったらその演奏をそこで止めて、また最初から練習をするようにしましょう。そうすることで、間違えないように気をつけるようになります。間違えた ことに罪悪感を持って(笑)欲しいです。「あ〜私は何てことをしてしまったんだ・・・」てな具合に。

間違いグセを治す話を生徒さんの保護者にお話ししたところ「前に そのような練習方法で練習をしていたら、曲の最後まで辿り着かなかったので・・・」とおっしゃっていました。この練習は、曲の仕上げ時に行う練習になります。音読みが完全に できていない状態では、間違った度に曲の最初に戻っていたのでは、曲の最後までは辿り着けません。ですから、曲の最後まで音読みが終わって、流しの練習をしている時の練習 方法になります。要は、ミスタッチをしない、ということです。それでも同じ箇所で間違ったりミスタッチが多発するようであれば、その箇所は「部分練習」が必要な箇所という ことになります。できない箇所の前後の小節を含んでの、部分練習を取り入れましょう。

音ミスをしない・間違えない、で演奏をすることは演奏の基本です。そのために 日々練習をしているわけですが、これが本番(発表会など)のステージになると、間違えたからと言って止まってはいけません。音楽の流れを何よりも優先させることが大事ですから、 本番では間違っても音ミスをしても、知らん顔でそのまま弾き進めましょう。間違うことは悪いことではありませんが、間違えないために練習を頑張っているのも事実。ぜひ、 間違いグセをつけないための練習を取り入れて、変なクセをつけないようにしていきましょう。