講師から

今日から学校生活が始まる生徒さん、多いと思います。9月に入りましたが、暑い日が続きそうです。突然の雨・雷雨もありそうですから、傘など忘れずに持ってお出かけ

したいですね。夏休み最終日の昨日、東久留米の成美教育文化会館でピティナ・ステップが開催されました。私も今回はじめて訪ねたホールでしたが、建物やホール内部は

古い感じはしましたが、ピアノの音がとても綺麗でした。実は昨日のステップの開催支部の代表の方は調律師さんなので、きっと納得のいくまでピアノの音を調整されたの

でしょう・・・と、わかったような?わかっていないような?感想を勝手に思いました。

今日から学校生活が始まる生徒さん、多いと思います。9月に入りましたが、暑い日が続きそうです。突然の雨・雷雨もありそうですから、傘など忘れずに持ってお出かけ

したいですね。夏休み最終日の昨日、東久留米の成美教育文化会館でピティナ・ステップが開催されました。私も今回はじめて訪ねたホールでしたが、建物やホール内部は

古い感じはしましたが、ピアノの音がとても綺麗でした。実は昨日のステップの開催支部の代表の方は調律師さんなので、きっと納得のいくまでピアノの音を調整されたの

でしょう・・・と、わかったような?わかっていないような?感想を勝手に思いました。昨日は、小学2年生の生徒さんが参加をされました。ステップへは2回目の 参加になる生徒さんですが、日頃の練習がしっかりできている生徒さんなので、安心して舞台を見守ることができる生徒さんです。昨日の曲は3連符のリズムが入っている 曲でしたが、生徒さんは1回目のレッスン時から3連符の数え方を数えながら練習していました。これ、簡単に言っていますが、なかなかできるものじゃないです。曲の長さも 普段のレッスン曲よりも長いのに、数えながら一生懸命に弾いてくれていました。だからこそ、安心して聴いていられます。リズムの間違いがないからです。やはり上手に 弾いてしまう生徒さんは、上手になるだけの理由があります。もう一つ言わせもらうと、この生徒さん、宿題以外にも様々な弾き方を自主練している生徒さんです。ちょっと した会話の中に「えっ!その弾き方も練習してるの?」なんてことが時々あって、驚くことがあります。努力家なんですね。

さて昨日のステップ、生徒さんは いつも通り上手に弾かれていました。レッスン時よりは緊張しているように感じましたが、曲の最後の小さな音でゆっくり終了するところ、とても小さな音で、かすれることもなく、 綺麗に小さな音で響かせて終わることができました。あっぱれ!本当にそんな感じ。ペダルも無事に綺麗に入れることができていましたし、堂々とした演奏で終了することが できました。本当にお疲れ様。また、次のステップに向けて、難しい曲を弾けるようにしていきましょう。新学期に入りましたし、いつものレッスンで頑張っていきましょう。

最近、何人かの 生徒さんの足の行儀が気になっています。もちろん、レッスン中には生徒さんに「足は足台の上にきちんと乗せてね」と伝えていますが、いつの間にか、このような状態に なることもしばしば。そもそも、どうして足を乗せていなければいけないのか?それは、ピアノの音が安定しないから。なぜ安定しないのか?足が床についていないと、身体が ふわふわとしてしまって不安定になります。そうすると姿勢も悪くなり、鍵盤に力が伝わりません。どのような状態でもピアノの鍵盤を押せば音は出ますが、その音が安定しないの です。足裏は、きちんと床にくっつけておく必要があります。

ピアノ演奏で、ただ音を出すことを目的に演奏をするのならば、どのような状態で演奏をしても音を出すことは できます。ですが、ただただ音が出れば良いという演奏を目標にしているわけではないと思います。綺麗な音を出しての演奏や、表現力を伴った演奏を目標にしているのではないで しょうか?私自身はそうです。生徒の皆さんには、弾けていれば良いよ!ということを目標に指導をしているわけではありません。正しい姿勢で演奏ができるようになってほしいです。 そのためには足台だけではなく、椅子の高さ、椅子とピアノとの距離にも気を配る必要があります。段ボール箱や踏み台などを活用して、何らかの足台を設置してほしいですし、設置を していても、写真のように足の状態が悪いようでしたら、設置の意味がありません。ピアノを弾くときの姿勢はクセになりますから、自宅練習時から気をつけて適度な声かけをお願い したいです。

ピアノ学習を始める小さな生徒さんたち、どの生徒さんも「ド」の音はすぐに覚えてくれます。まぁ、あの土星のような独特な出立ですから、すぐに 覚えてしまうのでしょう。ト音記号もヘ音記号も、まずは真ん中のドからの学習になりますから、「ド」の音を覚えてくれたのだったら順番に、ドレミ、ドシラの学習に進んでいけます。 そこで登場するのが1本線楽譜。これって本当に便利だと思います。ドの位置から上に1本線だとドレミの学習になりますし、ドの位置から下に1本線だとドシラの学習になります。音符カードを 嫌がってしまうのであれば、まずはこの1本線楽譜で音読みを導入します。生徒さんの興味を持ったやり方で、まずは楽しく音読み。驚いたことに生徒さん、この1本線楽譜だとスラスラと 音読みをしてしまいます。

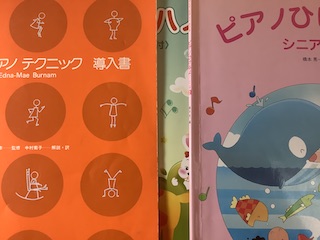

私が学習をしてきた昔と違って、今は本当に様々な教材で溢れています。自宅での取り組みの仕方や、自宅での練習時間がどれくらい取れるのか、など、 いろいろなお話を伺いながら使用する教材が微妙に違ってきます。ゆっくり進めても大丈夫なのか、できるだけさっさと進みたいのか、など保護者の考えにも左右されます。ただ、さっさと 進めたいのならば、それなりの練習時間の確保も必要ですけど・・・。どちらにしても、年少さんという小さな生徒さんですから、手や指の状態も見ながらピアノに触れていくことになります。 音読みもそうですが、右手・左手、指番号など、最初に覚えることが多いピアノ学習です。無理をしない範囲で、スタートは楽しみながら学習していければ良いと思います。一緒に楽しみましょう。

突然ですが、音楽の3大要素ってご存知でしょうか?音楽を構成する基本になりますが、リズム・メロディー・ハーモニーの3つが3大要素。リズムは拍子のこと。

2拍子、3拍子といった拍子のことです。拍子によって音楽の雰囲気は変わりますよね?メロディーは旋律のことで、1番聴かせたい音楽というか、曲の中の主役。

表情をつけて演奏をすることで、曲が生き生きとします。最後にハーモニーですが、これは和音・調和のこと。2つ以上の音の重なりのこと。この、ハーモニーを

感じることで劇的に演奏が変わった生徒さんがいらっしゃいます。

突然ですが、音楽の3大要素ってご存知でしょうか?音楽を構成する基本になりますが、リズム・メロディー・ハーモニーの3つが3大要素。リズムは拍子のこと。

2拍子、3拍子といった拍子のことです。拍子によって音楽の雰囲気は変わりますよね?メロディーは旋律のことで、1番聴かせたい音楽というか、曲の中の主役。

表情をつけて演奏をすることで、曲が生き生きとします。最後にハーモニーですが、これは和音・調和のこと。2つ以上の音の重なりのこと。この、ハーモニーを

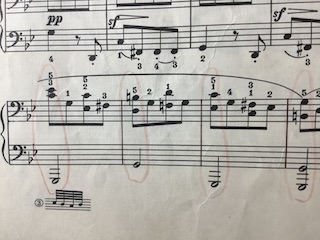

感じることで劇的に演奏が変わった生徒さんがいらっしゃいます。生徒さんの練習曲は、ベートーヴェンのソナタ曲。「簡単なソナタ」と言われている 曲ですが、まぁ、簡単ではないかな。そんなに易々と弾かせてはくれない曲です。楽譜の中の赤丸印の箇所を「音の重なりを聴いて。音の響きを感じて」と、生徒さんに お伝えしました。正しく弾かれていた生徒さんですが、その音を聴いちゃぁいない・・・。←偉そうでごめんなさい。でも聴こえてくる音はただ鳴っているだけ。 鳴ってりゃイイってもんじゃない!小さな音ならば良い・大きい音ならば良い ということではなく、調和が大事。耳に心地よく入ってくる音になっているかどうかが 大事なのです。その音の響きを感じるためには、まず下から順番に音を重ねていきます。全部弾き終わった音の響きを一瞬で出せるように練習が必要です。響の全体像が わかっていないと調和された音を出すことは難しいので、一音ずつバラバラに重ねた響きを頭の中に入れていくようにします。そんなお話をしてからの1週間後、ものの 見事なベートーヴェンのソナタ曲になりました。

メロディーが左手に移ったときの音の出し方や、スタッカートの弾き方など、この曲に似合った音の出し方の レッスンをしてきました。生徒さん自身も「今まで、音を聴いてこなかったことが良くわかりました」と、おっしゃっていましたが、弾いている音は耳の中に入ってきて いるのですが、それはただ単に耳の中を通っているだけ。ひどい言い方をするならば、勝手に音が耳の中を通っているに過ぎません。意識をして聴かなければ聴いている ことになりません。意識をして聴くと、弾き方が変わってくるのでピアノの音も変わってきます。そのことを実感されたようで、私も嬉しく思います。

ハーモニーというのは、難しい曲に存在するものだけではなく、例えば、小さな生徒さんたちが弾いている曲の中の一音目、右手と左手の音の重なりもハーモニーです。 一音目の右手と音と左手の音、一緒に弾いた時にどちらの音を大きく出した方がその曲に似合っているのか、その響きを探ることもハーモニー・調和です。結局、どのような 曲を演奏していても、耳に心地よく聴こえてくるかどうか、です。その為には、やはり耳。自分の音は、意識をして聴いていくようにしましょう。

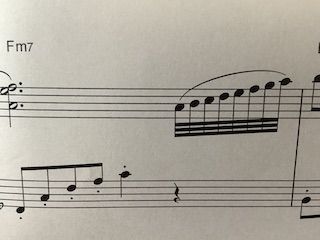

今回、大人生徒さん のペダル学習が始まりました。「ペダルは耳で踏む」と言われますが、音の濁りを自分の耳で聴いて、ペダルの踏み方の良し悪しを判断します。聴いた感じが綺麗でなければout です。結論から言うとそう言うことになるのですが、踏み方の良し悪しの前に、まず、ペダルを踏むことに慣れる必要があります。これがなかなか簡単ではありません。手はいつもと同じ ように弾いている中で足を動かす・・・それも自然に。そこで、ペダル学習の始まりは、簡単な和音や単音の練習曲から始まります。足を自然に動かすことの練習から始まりますから、 練習曲は簡単になっています。かかとをしっかり床につけて踏んでいくようにしましょう。

お子様の生徒さんの場合は、身長が140㎝に達していないと、ピアノ本体についている ペダルを踏むことができません。ピアノを演奏する基本の姿勢を保ってペダルを踏む為には、140㎝の身長が目安になります。ペダルは自宅での練習が必要な為、140㎝に満たない 生徒さんの場合は、ペダル付きの足台の用意が必要になってきます。自宅での用意が可能な生徒さんに限定して、ペダル学習を進めていくことにしていますが、可能であれば、ペダル学習は 早めに導入をした方が良いです。それは何故か?ペダルを踏むことに苦手意識が働くから。実際、ペダルが綺麗に踏めるようになるまでには時間がかかってしまいますから、できるだけ早い 段階で踏むことに慣れていた方が得策。たくさん踏んで、失敗もたくさん経験して慣れていくようにしていきましょう。

大人生徒さんのペダル学習と時を同じくして、中学生の 生徒さんもペダル学習に進むことになりました。中学生の生徒さんは1年前にピアノ学習をスタートされた生徒さんです。必死になり過ぎて、かかとが宙に浮いたまま踏んでいました。 まずは踏み方の基本から学習していきます。自然に上手に踏めるようにしていきたいですね。

小さな生徒さん向けの 教材の巻末に出てくる、中間部のないエリーゼ。保護者の方が、このベートーヴェンのエリーゼの曲について、いろいろと生徒さんにお話をしてくださったようで、生徒さんも様々なことを ご存知でした。この曲は、まぁ、失恋の曲。届かない想いや切ない恋心というか、想っているのだけど受け取ってもらえない、どうしようもない気持ちが込められた曲です。小学2年生の生徒さんに 「好きな女の子はいる?」と聞いてみましたが(セクハラじゃないですよ。今は本当にうるさくって・・・)「いない」と即答だった生徒さん。小学2年生じゃ、恋愛の1つや2つ・・・ってなくて当然 なのかな?恋愛もしたことないのに、失恋の気持ちなんて理解に苦しみますよね。だから、この曲の楽譜的な内容は弾けるのですが、心情的な内容までは表現するのに難しいと思います。音に「色気」が ない!要するに、年齢が足らない!もっともっと様々な経験が必要ですね。

この曲だけでなく、心情を表している曲や景観を表している曲など、演奏するにあたってイメージして弾いて欲しい曲って 数多く存在します。ですから、どんな経験も無駄なものはありません。悲しい気持ちや嬉しい気持ち、道端のひっそりと佇むお花を見たときの気持ちや空のキラキラ、海のキラキラ・・・。これから先、曲を 演奏していく上で必要になっていくと思います。毎日の何でもない日常の中に溢れていますから、必要になるときまで大切に取っておいてほしいです。2年生の生徒さんの演奏は、今の段階での 一生懸命な演奏でした。できれば何年か先、中学生や高校生になった時の演奏を聴いてみたいと思いました。今とは違う想いが加わって、また別の響きが聴こえてくるでしょう。

曲を演奏するにあたって、指番号は重要な位置付けになります。例えば、次の音を綺麗につなげる為の指番号、自分が弾きやすい指番号というような感じで、曲の聴こえ方や自分の

弾きやすさを考えながら、ちょうど良いところで指番号を考えていくようにします。この写真に載っている32分音符の音階も、持ってくる指番号次第で弾きやすくも弾きにくくも

なります。

曲を演奏するにあたって、指番号は重要な位置付けになります。例えば、次の音を綺麗につなげる為の指番号、自分が弾きやすい指番号というような感じで、曲の聴こえ方や自分の

弾きやすさを考えながら、ちょうど良いところで指番号を考えていくようにします。この写真に載っている32分音符の音階も、持ってくる指番号次第で弾きやすくも弾きにくくも

なります。この32分音符の音階を1番の指から弾き始めていた生徒さん。実はこの楽譜、フラットが5つついています。シミラレソの音5つにフラットがつく、変ニ長調の 曲になります。と言うことは、ラの音はフラットになるので、黒鍵から弾き始めることになります。そのフラットのラの音から弾き始める音階を、1番の指から弾き 始めていた生徒さん。それって弾きにくくない?白い鍵盤の音から始まる音階は、1 番の指から必ず弾き始めますが、黒鍵の音から始まる音階は1番の指からは弾き始めません。2番か 3番の指から弾き始めますから、それに従ってこの場合は、2番の指から弾き始めるのが良いです。生徒さんにもそれを提案したところ「2番から弾き始めるのが弾きやすい」とのこと。 少しヨタヨタと弾いていた音階でしたが、2番の指から弾き始めることでスラスラと弾けるようになりました。

教則本と呼ばれるテキストは、学ぶためのテキストなので、事細かに 指番号が書いてあります。しかし生徒さんが持ち込んでこられた楽譜には、指番号もペダルの記号ももちろん書いてありません。それは、ある程度ピアノが弾ける人が使用する 曲集になるので、基本的なことは理解できているでしょう・・・の考えが前提に書かれている楽譜だからです。それ故に、基本の指番号や、弾きやすくする為にはどのように弾いたら 良いのか、を、考えることをしなければいけません。本当に持っていくる指番号によって弾きやすくなったり綺麗に音楽がつながったりします。その2つのちょうど良いところで指番号を 決めて、演奏をしていくようにしていきましょう。

8月からレッスンへお越しくださっている大人生徒さん。音はさっさと読めた方が良いからと、生徒さん自ら音読みも取り組んでいらっしゃいます。うんうん、本当にそう思います。

音読みに時間がかかってしまっては、曲を弾く頃には疲れてしまって、思うように弾けないです。なるべく音読みに時間をかけないことが、ピアノ上達の道です。

8月からレッスンへお越しくださっている大人生徒さん。音はさっさと読めた方が良いからと、生徒さん自ら音読みも取り組んでいらっしゃいます。うんうん、本当にそう思います。

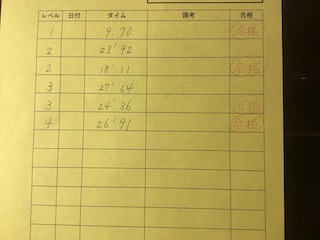

音読みに時間がかかってしまっては、曲を弾く頃には疲れてしまって、思うように弾けないです。なるべく音読みに時間をかけないことが、ピアノ上達の道です。教室では、 五線の中の音読みと加線音符だけを集めた音読みの、2段階に分けてタイムを計って音読みをしています。大人生徒さんも、自宅練習の効果が表れて、五線の中の音読みを順調に合格されました。 次は加線の音読みです。生徒さんとお話をしていて素晴らしいと感じたことは、カードの音をただ読むだけではなく、実際の鍵盤で音を出して、音の高さも意識をしながら音読みを行なって いると言うことでした。いや〜、これって意外に難しく感じるかもです。パッとカードを見た時に、あれっ?どこの高さだっけ?って考え込んでしまうことってないですか?時々ですが、 教室の生徒さんたちの中にも、平気で?1オクターブずれて弾き出す生徒さんもいらっしゃいます。弾き始めてから、途中で自分で気が付く生徒さんは良いですが、私が何も言わないと、そのまま 何事もなかったように弾いてしまう生徒さんも。いやいや、それはないでしょ💢自宅でも音の高さがずれたまま弾いていたのかな?音さえ正しければどこの高さから弾いても良いですよ・・・には なりませんから、音の高さまで意識をしながら音読みができていくと万全です。

音読みができるようになってきたら、ここから先はどんどん曲の練習を進めて楽譜に慣れていくように します。音読みが完璧な生徒さんが今、取り組んでいるのはスラー弾き。片方の手の音が切れたタイミングで、もう片方のスラーの音もつられて切っちゃうのです。それも微妙にうまい具合に、 つなげているようでつながっていない!見逃しませんよ!スラー弾きは、大人もお子様も時間がかかる学習内容です。ピアノ曲を綺麗に仕上げるためのスラー弾き、丁寧にマスターしていきましょう。 さぁ、次は加線の音読みです。無理をしない範囲で進めていってもらいたいです。

8分の6拍子の曲の練習に進んだ生徒さん。分母に「8」の数字が出てくるようになると、今までに習ってきた音符の 長さが、全て2倍換算になります。今までと同じ長さにはなりません。そのリズムの取り方を一通り学習してきた生徒さんですが、音符の長さの切り替えが難しく感じるらしく・・・・。確かに小さな 生徒さんにとっては、なんで?どうして?と思うことも多いと思います。しかし、こればっかりは理解してもらうしかない・覚えてもらうしかないです。少し後になって「あ〜こういうことか・・・」でも いいと思います。楽譜の拍子記号の分母に気をつけて、音符や休符の長さが違ってくることを覚える、まずはここから。私も、レッスン中にあやふやな生徒さんに対しては、何度も何度も音符の長さの 学習を取り入れていきますので。ただ、6拍子の曲は、1小節が6で数えられないといけません。生徒さんの演奏を聴いていると、どうも6拍子の曲には聴こえない。どうして?1つ1つの音符の長さが長く なったり短くなったりして、きちんと数えられていないから。音符の長さ、わかってる?状態になっていました。適当に演奏していたのでは、正しいリズムにはなりません。

そこで、生徒さんに 「数え方を楽譜の中に書いてみて」と、書いてもらいました。最初は戸惑っていた生徒さんでしたが、音符の長さを理解して書き込むと正しく書くことができます。正しく書けたものを見ながら、数えながら 練習をするとリズムもバッチリ。6拍子の曲に仕上がりました。ドレミを書き込むことは禁止にしていますが、数え方を書き込むことは禁止にしていない教室です。もっと言えば、ドレミ以外なら、書き込みを してもらってOKです。生徒さんの中には、自分が間違いやすいところに注意書きを書き込んでいたり、数え方をびっしりと書き込んでいたり、楽語の意味を書き込んでいたり・・・。自分が間違えないで 演奏できるように書き込みをしている生徒さんたちが多くいらっしゃいます。とても素晴らしいことだと思います。数え方について言えば、最初に数えながら弾いていない生徒さんほど、リズムの間違いを しています。簡単な曲を弾いている時に数えることを定着させていないと、ややこしいリズムになった途端、リズムが崩れたり数えながら弾けなくなってあやふやになったりしています。そして、上手な 演奏をしている人ほど、きちんと数えながら練習をしてきた生徒さんです。これ、ホント。一生、数えながら弾くわけではありません。理解できれば数えながらでなくても弾けるようになるピアノ。正しく 弾けない生徒さんは、理解をする前にやめてしまうので、いつまでも正しく弾けない状況が続いています。リズムの間違いを注意されている生徒さんは、数え方を楽譜に書いてみましょう。わかっていれば 書けるはず。書いたものを見ながら、数えながら練習を取り入れて正しく理解するようにしていきましょう。

まだまだ暑い9月ですが、来年1月のピティナ・ステップ情報が発表になりました。「お知らせ欄」に載せてありますが、所沢と和光での開催になります。所沢のホールは、すり鉢状の 客席となっており音の響きが抜群に良いホール。和光のホールは、通常の舞台ホールになります。どちらのホールも、教室からは比較的近いホールとなっておりますので、ホールでの演奏を 考えていらっしゃる生徒さんは、ご検討ください。各会場、定員になり次第締切となります。演奏曲の選曲も行いますので、参加を希望する生徒さんは早めにお声かけをお願いいたします。

自宅での練習として、「本番練習」を 取り入れてもらうように保護者の方へお願いしています。「本番練習」とは、本番と同じような状況で演奏をする練習のこと。それはどんな練習?本番では、ホールへ向かう為に 自宅を出発すると、もうピアノを弾いて練習をすることができません。自宅を出発してしまえば、まさに1回こっきりの本番を迎えることになります。その1回だけを弾く状況を 作る為に、例えば、朝起きてから本番通りに1回だけ演奏する、また学校に行く前に演奏する、寝る前に演奏する・・・・などなど、様々な隙間時間に1回だけ演奏することを 指します。上手に弾けても弾けなくても、おしまい。だって、本番で上手に弾けなかったからと言って、舞台の上で練習をするわけではありませんよね?何とかかんとか、最後まで 弾き終えて舞台から降りるはず。その状況を自宅で作って欲しいのです。これを取り入れることで、1回だけの本番演奏に慣れてもらいます。

さて、その舞台での演奏ですが、 気をつけて欲しいのは、手を膝の上に乗せて気持ちを落ち着かせてからの演奏です。教室では「手はお膝」と伝えてあります。曲の弾き始め、弾き終わりの「手はお膝」ステップで2曲を 演奏する生徒さんの場合は、全部で3回の「手はお膝」が発生します。この時間を利用して、自分の気持ちを落ち着かせたり、また次の曲への切り替えを行なったりします。時々、1曲目と 2曲目の曲の境がわからないくらい続けて演奏をされる演奏者にも出会いますが、何だか慌てているように見えますし、曲が違えば気持ちの切り替えが必要だと感じます。気持ちを落ち着かせて 演奏に入りたいですね。

当日の衣装・靴を着用しての練習も取り入れていきましょう。お子さんの場合は、衣装の着心地や腕周りの小ささなどで、モチベーションが下がってしまう こともあります。また、新しい靴を用意される生徒さんは、当日までに少し歩いてみられることをオススメします。小さすぎて(大きすぎて)歩けない・・・なんて事のないように準備を万端に 整えましょう。

これまでに何人もの生徒さんたちを オーディションに送り出してきて、私の中でも内心、合格できるレベルの演奏、どうかなぁと判断に迷う演奏、ちょっと難しいかなぁと思う演奏など、ある程度の予想がついてきます。 もちろん正確に弾く演奏をしてもらうのですが、演奏って正しいか・正しくないか、だけではありません。音の綺麗さや音楽の作り方なども合格するかしないかの判断材料になってきます。 どの生徒さんにも合格して欲しい気持ちがありますから、同じように指導をしていますが、素直に取り入れる生徒さんとそうでない生徒さんでは、出来上がってくる音楽が違ってきます。 そして、オーディション当日の演奏状態も大きいです。たまたまミスを多発してしまうこともありますし、同じ程度の演奏力の生徒さん同士でしたら、そのミスが命取りになってしまう こともあるでしょう。生徒さんたちは、なかなか過酷な状況の中でオーディションを受けているのです。

さて、今回の生徒さんは、演奏力や表現力は申し分のない生徒さんでした。 このレベルまで弾けているのなら、合格する十分なレベル。ただ、他の生徒さんの状況が私にはわかりませんし、結果発表が遅くなればなるほど不安も大きくなるし・・・・。オーディションは 一人づつ先生の前で演奏をする形だったらしく、他の生徒さんの演奏は聴かないし聴かれない形だったとのこと。ですから他の生徒さんの状況はわからないのですが、演奏が終わった後に音楽の 先生から「ピアノ、上手だね〜。すごいね〜」というような感想をいただいたとのことでした。ん?それってどう言うこと?素直に喜んで良いのかな?それなのに、結果発表は遅いし・・・。 そんなこんなのモヤモヤした状態が続いていましたが、無事に合格となったので、10月の合唱コンクール本番まで更に演奏を磨いていくことになります。毎回、どの生徒さんにも伝えるのですが、 オーディション合格はゴールではなくスタート。ソロ演奏と違って、伴奏演奏の難しさもあります。本番までの約1ヶ月、ビシバシレッスンで頑張っていきましょう。

今年も、小学生の生徒さんを対象にクリスマス会を開催しようと考えています。普段のレッスン室で行うクリスマス会ですから、本当にこじんまりとしたもの。日時は、練馬区立

小学校の12月の学校最終日です。今年は12月25日水曜日になります。時間は、毎年午後4時から6時で行なっていますので、その予定ですが、生徒さんたちが通われている小学校の

下校時間が早いようならば、早めの時間でも良いかなぁと思っています。少しでも明るい時間に終了できるように。

クリスマス会では、一人2曲の演奏が必須となっています。 演奏曲は日頃のレッスン曲でも構いませんし、クリスマス会用に別の曲を用意してくださっても構いません。もちろん、クリスマス会の演奏曲のレッスンもしますので、楽譜の持ち込みを お願いいたします。会費や交換用のプレゼントについては、後日配布するご案内でお知らせしたいと思います。よろしくお願いいたします。

クリスマス会では、一人2曲の演奏が必須となっています。 演奏曲は日頃のレッスン曲でも構いませんし、クリスマス会用に別の曲を用意してくださっても構いません。もちろん、クリスマス会の演奏曲のレッスンもしますので、楽譜の持ち込みを お願いいたします。会費や交換用のプレゼントについては、後日配布するご案内でお知らせしたいと思います。よろしくお願いいたします。

今月は立て続けに連休があったりして、ピアノの練習が思うようにできなかった生徒さんも多いと思います。遊びに出かければピアノの練習はできませんし、帰ってきても

疲れていれば思うように身体も動きません。遊びでなくても、体調を崩せばピアノどころではありません。それは仕方がないと思います。遊びだって大事だし、大いに遊んで

もらって良いと思います。ただ、ピアノの宿題が・・・って無理に全てをやろうとしていませんか?

今月は立て続けに連休があったりして、ピアノの練習が思うようにできなかった生徒さんも多いと思います。遊びに出かければピアノの練習はできませんし、帰ってきても

疲れていれば思うように身体も動きません。遊びでなくても、体調を崩せばピアノどころではありません。それは仕方がないと思います。遊びだって大事だし、大いに遊んで

もらって良いと思います。ただ、ピアノの宿題が・・・って無理に全てをやろうとしていませんか?生徒さんによってお渡ししている課題も様々です。今、ここで 必要なものをお渡ししているつもりなのですが、全ての課題を完璧にやらなきゃいけない・・・と、思っていませんか?生徒さんによっては、ペダルの課題やハノンの課題など、 多くを学習している生徒さんもいらっしゃいます。もちろん、満遍なく学習ができる時はそれで構いませんが、思うようにピアノの練習ができない週もあると思います。そのような 時は、課題の「取捨選択」をして欲しいのです。ここで言う「取捨選択」は、今週はこっちのテキストを中心に練習する、今週はこれとこれ・・・と言う具合に、自分の練習時間に 合わせて自分で決めると言うもの。そればっかりにならないように、次の週は別の課題を中心に練習をするなど、全体的には満遍なく進めていくように配慮してもらえれば構いません。

生徒さんたちの様子を見ていて、どの課題も中途半端にやっているように見えることがあります。例えば、楽譜の中の指番号や音を無視して、とりあえず弾いてきました的な。 また、曲の仕上がりの速さで弾いているけれど、途中で速さが変わったり、リズムが変になっていたり。まぁ、とりあえず弾いているけれど、中身はぐちゃぐちゃ状態のことがあります。 これって、もったいないです。慌てて練習を進めなくても、曲の途中まででも良いから丁寧に正しく弾けている方が、やり直しをしなくて済みます。間違って弾いていれば、結局やり直しを することになりますから、無駄になりませんか?数えながら練習をする、ゆっくりで練習をする、楽譜の中の音や指番号を丁寧に見る、これらのことに注意しながら練習を進めていきましょう。

私は優しくない先生をしていますが、最後まで弾けていないからと言って叱ることはありません。片手での練習しかしていないからと言って、叱ることもありません。止まったり、 つっかかったりしながら最後まで時間をかけて弾くのではなく、片手練習や部分練習を取り入れて、丁寧な練習を心がけましょう。その結果、曲の途中までしか進めなかったとしても、その先は 次の週に持ち込んで練習を進めていけばOKです。中途半端に無理やり弾き進めるのではなく、取捨選択をしながら丁寧な練習を心がけて欲しいです。

様々な曲に装飾音符が出てきますが、今回の トルコ行進曲は、軍隊が行進している様子を表した勇ましい曲。そんな曲に出てくる装飾音符ですから、キリッとした音で演奏したいです。キリッとさせるためには、指は立てた状態で 演奏をするようにします。少し寝せ気味に弾いていた生徒さんの装飾音符は、装飾音符と本音符が、ほとんど同時に聴こえてしまっていて音がぼやけていました。速いスピードで弾きますが、 何の音を弾いているのかがわかる演奏でないと曲が締まりません。ではそのためには、どんな練習をすると良いのか?まずは指を立てるところから。立てた状態でゆっくりと指を動かす練習が 必要です。何事もゆっくりで確認をします。ゆっくりで慣れてきたら少しづつ速くした後、楽譜通りの練習に移っていきます。この曲に似合った装飾音符を出すためには、指は立てて弾くのが 良いと思います。

曲の演奏には、その曲に似合った音、弾き方があります。優しい感じの曲の中の装飾音符は、キリッとした音よりも少しゆったり目の装飾音符が似合いますし、元気な 曲の中の装飾音符は、はっきりとした装飾音符が似合います。ゆったり した曲の中で、装飾音符だけが鋭い感じで入ってきたらちょっとびっくりしませんか?自分の音を意識して聴いてみて、曲に似合った弾き方になっているかどうか、時々確認をしてみると 良いですね。

生徒さんは、本当に綺麗な音で演奏をされます。ス〜っと耳の中に音が入ってくる感じ。ここまで上手に弾けるようになって本当に嬉しい・・・ これが正直な感想。それと同時に、今までの積み重ねだよね・・・と思いました。合唱コンクールの曲だけ、ピティナ・ステップで弾く曲だけ、というような、その曲だけを 上手に弾くことは無理です。日頃の練習をきちんとしていないのに、この1曲だけは上手に弾く・・・なんてことあり得ません。これまでの一生懸命さや素直にレッスンを 受けてきた積み重ねが今の音楽を作っています。オーディションの時に、学校の音楽の先生から「ピアノ、上手だね・・・」と言われたとのことですが、他の生徒さんだって、 楽譜の通りに正しい音で正しいリズムで弾いていると思います。そう言う意味では、みんな上手。そこから先の上手さは、音色だったり、ちょっとしたフレーズの弾き方だったりで 左右されます。実は私も生徒さんのピアノを聴いたあと、思わず「あ〜本当に上手だね〜」と、感動のため息が出たほど。それほどまでに、良い音色の演奏です。

今回生徒さんは、合唱コンクールの伴奏をやりたい・・・と強い意志があったそう。実は生徒さん、小学校の時からピアノは上手に弾いていたので「学校で伴奏してきてよ」と こちらから話をしていたのですが、どこか一歩引いたところがあって、ピアノのオーディションすら受けてきませんでした。こればっかりは本人の意志が重要なので、どうすることも できません。ですから、中学生になっても伴奏はしないのだろうな・・・と思っていたので、「オーディションを受けたい」と申し出があった時には、私もびっくり。本人の やりたいとの意思があるのなら、私もとことん付き合います。自分が弾きたい、と思った時に、挑戦できる力があるって良いですね。そのためには、やはり日頃のレッスンが モノを言います。厳しいことを言うこともありますが、素直にレッスンを受ける気持ちって重要だと考えます。

臨時記号のシャープやフラットは、その音だけが臨時に半音上がったり、 半音下がったりする記号になるのですが、同じ小節内は有効になります。同じ小節の中に、もう一度同じ音が出てきた時には、2度目からはシャープやフラットが書いてありませんが、シャープや フラットをつけて弾かなければなりません。これは音楽の決まり。教室では「臨時記号のお約束」と言う言葉を使って、生徒さんたちへ指導しています。時々、書かなくても良いのに、同じ小節内の 2度目の音にもわざわざ記号が書かれていることがあります。これは、弾き手が間違えないようにするための配慮です。でも、知っている人からするとありがた迷惑(これはちょっと言い過ぎ?) どちらにしても臨時記号が書かれている楽譜では、同じ小節内に同じ音があるかどうか、注意が必要です。

生徒さんの発言を聞いて少し残念だったのは、「変に思ったけど・・・」の 部分。何か変だなぁ・・・と思ったのに、何もしなかったことが本当に残念。ん?と思ったのなら、大抵は変ですよ。何だってそうじゃないですか?漢字の練習でも、正しく書いていると思っている 字でも、何か変だなぁと思って確認をしたら、棒が突き出ていないとか、長さが足らないとか・・・そんなことってよくありませんか?もちろん、変に思ったけれど大丈夫だった、と言うこともあると 思います。そのための確認ですから、確認をして間違っていたら正しく直せば良いし、何ともなかったのなら自信を持てば良いですね。今回の臨時記号にしても、調号でシャープやフラットが 書かれている場合でも、楽譜の中のお約束、と言うか気をつけなければならないことって意外に多いです。1つ1つをしっかり身につけて、正しく楽譜を見る力を養っていきましょう。