講師から

生徒さんのレッスン曲は、ぴあのどりーむ4巻の最終曲「森のかもつれっしゃ」今時の生徒さん、貨物列車って言っても ピン!とこないようですが・・・。この曲の中には、ポッポーとかポーと言うような列車特有の表現が出てきます。汽笛ですから、力強く演奏したい音。生徒さんにはイメージを持って もらうために「機関車トーマス」の話をしました。こちらのアニメ?ドラマ?はよくご存知のようで、イメージは持ってもらえたのかな。曲の最後の部分は、列車が遠ざかっていく様を 表していますから、だんだんと弱く、そしてゆっくりに寂しさを表します。左手が全曲を通してリズムを刻んでいますが、こちらは右手の音を邪魔しない程度の音で響かせることが 大事。どうしても左手の音を一生懸命に弾いちゃって右手の音が浮き出てこないので、そのようなことを注意しながら曲を仕上げていきました。

1年半のまだ短いレッスン期間 ですが、この1年半、順調に進んできたわけではありません。テクニック教材の指番号を違えたまま弾いていたり、数えながら練習をしないことでリズムが全然違ったり。その度に「何 やってんの?」と、注意を受けてきた生徒さん。間違ったことを弾いてきているので注意はしますが、こうやって正しい弾き方・正しい楽譜の見方・正しい練習の仕方などを学んでいく と思うので、間違うことは悪いことではないと思っています。ただ、同じ間違いを何度も何度も繰り返すようでは考えモノ。身についていない証拠です。生徒さんの素晴らしいところは、 本当に素直にやろうとする気持ちが表れているところ。右手と左手の音のバランスの弾き方を説明した時にも「じゃぁ、気をつけて弾いてみて」と言って弾いてもらうのですが、私だって、 すぐに上手にできると思っているわけではありません。逆に何でも1回ですぐすぐできるのだったら、誰だって先生になれちゃいます。だからできなくても良いのです。意識をして弾こうとする 気持ちが大事。その気持ちを感じることができる、素直な生徒さん。きっとこれからも、壁にぶち当たることが出てくると思います。そんなに簡単じゃないピアノ。素直に進んでほしい。

綺麗なメロディーなのに何だかパッとしなくて、もごもご聴こえちゃう、速いリズムが綺麗に弾けないなど、何だかなぁ・・・と思う時って、4の指が関係していることが

多くないでしょうか?4の指ってとっても弱くて滑りやすい指。ビシッと立てたいのに、グラグラしてしまうので、ついつい寝せ気味に押さえつけて弾こうと、指が守りの

態勢になってしまいます。そうすると音って綺麗に鳴ってくれません。

綺麗なメロディーなのに何だかパッとしなくて、もごもご聴こえちゃう、速いリズムが綺麗に弾けないなど、何だかなぁ・・・と思う時って、4の指が関係していることが

多くないでしょうか?4の指ってとっても弱くて滑りやすい指。ビシッと立てたいのに、グラグラしてしまうので、ついつい寝せ気味に押さえつけて弾こうと、指が守りの

態勢になってしまいます。そうすると音って綺麗に鳴ってくれません。流れるようなメロディーの曲なのに、4の指で弾いている音だけが浮き出てこない生徒さん。 原因は、やはり4の指でした。音を弾いているには弾いているのですが、音に芯がありません。他の音は綺麗に聴こえてくるのですが、4の指と5の指で弾く音だけが沈んで います。生徒さんに4の指のお話をすると「あ〜、この指ですね。本当ですね」とのこと。指を立てて、4の指に意識をしてもらうとメロディーが浮き出てきました。また別の 生徒さんは、16分音符の速いリズムを12345の指で弾く練習中。はっきりと弾けないのは、4の指が立っていないから。皆さん頭の中では、4の指は弱い・弾きにくいことが わかっているので、音を出すために指を寝かせ気味に弾いてしまいます。でも実はこれ、逆効果。寝かせてしまうと、良い音は出ません。ゆっくりした曲でほわ〜とした 曲の場合は効果的ですが、はっきりとした音で弾きたい時や速い曲をさらさら〜と弾きたい時は、寝かせて押さえつけるような指では、リズムの滑りや音の沈みが出てしまいます。 指を立てた状態で、しっかりとした音を出せる指を作る必要があります。

弱い4の指を強くしていく方法ですが、ハノンなどテクニック教材をお持ちの生徒さんは、1曲を 流しで弾く時に、4の指の音だけをアクセントをつけて弾いてみる。また、硬いテーブルの上で、4の指を立てて指先に重みをかけていく。その時に第一関節が内側に曲がらないように 気をつけましょう。スーパーの買い物袋を、両手の4の指だけで持ってみる。何より日頃の練習で、4の指を意識する。何事も意識をすることから始まります。強い4の指を作って いきたいですね。

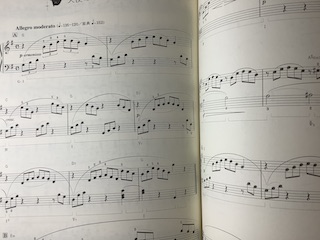

この日の レッスン曲は、ベートーヴェン「エリーゼのために」この曲を生徒さんが選択した経緯は、小学生のピアノ男子の生徒さんが弾くエリーゼを聴いて「私も弾きたくなっちゃった〜」と 言うもの。課題だったソナチネの曲がどこかにいっちゃって、エリーゼに変わったのでした。そんなことある〜?でも全然OK。ソナチネやソナタを弾かれる生徒さんなので、エリーゼが 弾ける要素は十分。小学生の生徒さんと違い、中間部の難しい部分ももちろん演奏してもらいます。ベートーヴェンはがっつりクラシックの曲なので、基本的には楽譜通り、テンポの ゆらぎもつけません。ただこの曲は、感情の動きを表している曲なので、少しの「ゆらぎ」だったり、「ため」だったりを入れても良いのかなぁと個人的には思います。この辺りの考えも、演奏者の 解釈によって様々。いろいろな人のエリーゼの演奏を聴いてみると、曲の速さもいろいろ、弾き方もいろいろです。自分なりの解釈で演奏を仕上げていったら良いと思います。

レッスンでは、2音のフレーズの弾き方や冒頭部分の弾き方、場面が変わる部分の気持ちの持っていき方、3連符の弾き方・・・など、楽譜通りではない弾き方のお話をしてきました。 前回のレッスンで指摘をした旋律のもごもご感が解消されて、響きが綺麗な音に変わっていました。思わず生徒さんの演奏を止めてしまったほどの感動。ため息が出るほどの演奏って、 そう何回もありませんが、今回は綺麗な響きの音にため息が。生徒さんに聞いたところ、「この部分は何度も何度も練習をしました」とおっしゃっていましたが、綺麗な音の響きを 出すために何度も何度も練習をしてくださったのですね。納得です。

次のレッスンから、生徒さんとの4年目のレッスンに入ります。大人の生徒さんは、仕事があり家のことがありで 忙しい立場。そんな中でもピアノの練習に一生懸命で頭が下がります。まだまだ弾きたい曲がたくさんある生徒さん。ピアノを弾くことが大好きな気持ちが伝わってくる生徒さんです。 4年目のレッスンもよろしくおねがいします。

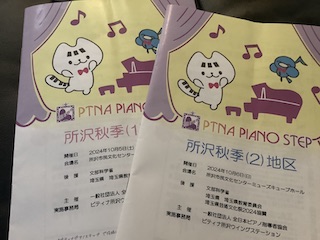

10月5日、6日は、所沢ステップでした。2日間それぞれに生徒さんたちの参加があったので出かけてきましたが、教室の生徒さんたち、堂々とした演奏で終えることができました。

はじめてステップに参加をする生徒さんもいらっしゃいましたが、はじめてとは思えないほどの堂々さ。良い経験になったと思います。2日間のステップで、アドバイザーの先生からの

講評内容を少しお話ししたいと思います。

10月5日、6日は、所沢ステップでした。2日間それぞれに生徒さんたちの参加があったので出かけてきましたが、教室の生徒さんたち、堂々とした演奏で終えることができました。

はじめてステップに参加をする生徒さんもいらっしゃいましたが、はじめてとは思えないほどの堂々さ。良い経験になったと思います。2日間のステップで、アドバイザーの先生からの

講評内容を少しお話ししたいと思います。「ピアノの音を遠くまで聴こえるように、響かせようと思って弾いてほしい」せっかくの広いホール、響きの良いホールで弾いているのに、 遠くまで響かせましょう・・・そのようなお話がありました。これって、弾く前の心の準備のことをおっしゃっているのかなぁと思いました。何人ものステップ参加者の演奏を見て・聴いて思った ことは、椅子に座ってすぐに弾き始める人が多いように感じました。教室では「手はお膝」と伝えてありますが、これって、手を膝に乗せること自体が目的ではありません。曲のことを考えて 弾き始めてほしいのです。自分が練習をしてきた曲のことですが、曲の速さ、どんな始まりだったかなどを考えながら、心の準備をしてほしいのです。そういう心の準備をすることで、落ち着いて 弾き始めることができます。落ち着いて演奏をすると言うことは、自分の音を聴きながら演奏ができるということ。慌ててしまうと、気持ちが前のめりになってしまって、弾くことに必死に なってしまいます。自分の音を冷静に聴くゆとりがほしいです。

そしてもう一つ、私もある程度進んだ生徒さんに口うるさく言っていますが、「自分が演奏する曲のことを考えて ほしい」というものでした。曲名からどのように弾いたらその曲らしくなるのか、曲のことを深く知ってほしいというもの。小さな生徒さんたちの曲は大抵、曲名がついています。「風」「海」 「春」などの単語から、その曲らしく弾くことを考えましょう・・・と言うようなお話がありました。難しい曲になれば題名はついていませんが、例えば音の響きから、どのような気持ちで 響かせたら良いのか、沈んでいるのか、明るいのか・・・。どのような曲を演奏するにも、曲に気持ちを入れるって大事なことと思います。曲や音のことを考えた演奏って、聴いていてわかるもの。 せっかく演奏するのですから、ただ弾いているだけではない演奏を目指していきたいですね。

教室の生徒さんたち、同年代の他の人の演奏を聴いたり、年上の人の演奏を聴いて、何年か後の 自分を思い描いたりできたのではないかと思います。「あの曲いいな」「あの曲弾いてみたいな」と今後の参考になることもあったかな。また次のステップに向けて、これからのレッスンをがんばって ほしいと思います。

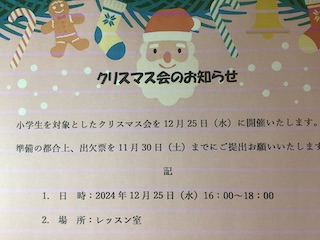

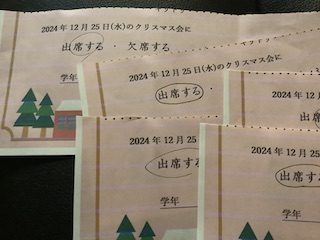

小学生の生徒さんたちへ順次、クリスマス会のご案内をお渡ししています。今年のクリスマス会は、12月25日(水)です。小学生の生徒さん限定ですが、会費と交換用のクリスマス

プレゼントが必要となります。いつものレッスン室で行う小さな会ですが、出欠票の提出をお願いしています。提出締め切り日は11月30日(土)です。出欠は自由なのですが、

このクリスマス会はレッスン1回分として扱いますので、その旨よろしくお願いいたします。

小学生の生徒さんたちへ順次、クリスマス会のご案内をお渡ししています。今年のクリスマス会は、12月25日(水)です。小学生の生徒さん限定ですが、会費と交換用のクリスマス

プレゼントが必要となります。いつものレッスン室で行う小さな会ですが、出欠票の提出をお願いしています。提出締め切り日は11月30日(土)です。出欠は自由なのですが、

このクリスマス会はレッスン1回分として扱いますので、その旨よろしくお願いいたします。クリスマス会では、一人2曲の演奏をお願いしています。演奏する曲は自由ですので、 日頃のレッスン曲でも、クリスマス会用に準備をした曲でも構いません。どちらの場合もレッスンをしますので、楽譜のご用意をお願いいたします。その他、何かわからないことがある場合は、 お尋ねください。

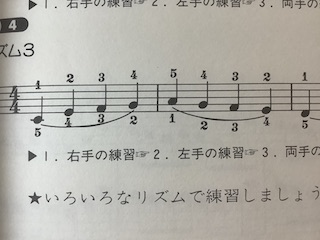

大人生徒さんが苦戦をしている、スラーのついたハノンのリズム練習。と言ってもこちらのリズム、リズム的には何ら変化のないリズムです。全て4分音符で書いてありますので、音符の

長さは全て一緒。気をつけることは、スラーの切れ目で次の音とつなげないこと。つまり、スラーに気をつけて弾くことが課題。なのですが、どうもこの何の変哲もない?リズムが

苦手なようで、逆に変なリズムをつけて弾いてしまっています。まぁ、間違う時ってこんなもの。自分では正しいと思って弾いているので、どうしてそうなっちゃうのかわからないものです。

さて、どうやって直しましょうか?

大人生徒さんが苦戦をしている、スラーのついたハノンのリズム練習。と言ってもこちらのリズム、リズム的には何ら変化のないリズムです。全て4分音符で書いてありますので、音符の

長さは全て一緒。気をつけることは、スラーの切れ目で次の音とつなげないこと。つまり、スラーに気をつけて弾くことが課題。なのですが、どうもこの何の変哲もない?リズムが

苦手なようで、逆に変なリズムをつけて弾いてしまっています。まぁ、間違う時ってこんなもの。自分では正しいと思って弾いているので、どうしてそうなっちゃうのかわからないものです。

さて、どうやって直しましょうか?スラーを関係なく、普通に音をつなげて上手に弾ける状態になっていますから、それを敢えて数えながら弾いてもらいます。1、2、3、4、1、2・・・ ここでの課題はスラーをつけて(スラーを切って)弾くことなので、そのままスラーの切れ目で鍵盤から指を離して(パッと音を切って)弾けるようにしていきます。数えながら、スラーの 切れ目にも気をつけて弾いてもらうのですが、これがうまくいかない場合はメトロノームにも手伝ってもらいます。通常はメトロノームが数える役割をしてくれるので、自分では数えなくても 良いのですが、ここでは敢えて、自分でも数える・メトロノームにも数えてもらう、の二重の数えを取り入れていくと良いでしょう。要は、メトロノームと一緒に自分も数えます。メトロノームに 合わせて一緒になって数えながらピアノを弾いていきましょう。人間は間違うことがあっても、メトロノームは正確に数えてくれますから間違いがありません。そのためには、メトロノームの 音を聞いて合わせる作業が必要です。

スラーの終わりで音を切って演奏をすることは、スタッカートで弾くこととは違いますから、跳ねたような切り方にはならないのが通常です。 音の長さが極端に短くなるわけではありません。そして音の大きさも、特別に大きく弾く記号がある場合は別ですが、ドスン!と大きく弾いて切るようなこともありません。スラーの最後の音は、 やさしく切るようにします。ただ最初から、あれもこれも気をつけて演奏をすることは難しいですから、最初はわざとらしい切り方になっても良いと思います。今、ここで必要なことは、4つの 音のまとまりを感じて演奏をすること。楽譜の中の記号を正しく理解して、演奏できるようにすることです。そのための数えながらメトロノーム練習です。メトロノームに慣れるためにも、早い 段階でメトロノームを活用することは良いことだと考えます。

ある程度の楽譜が読めるようになっている生徒さんの場合は、丁寧に楽譜を読んでいけば弾ける内容です。が、オーディションを受けるに 当たっては、どれくらいの期間(時間)で読めるようにするのか・・・時間が重要になってきます。極端なことを言えば、1年後に上手に弾けるようになっても遅いということ。少し極端すぎ ましたが、1年後なんて言っていたら、音楽会自体が既に終わっちゃっていませんか?では、目安としてどのくらいの期間で読めるようになれば良いのか?私としては、この程度の曲であれば、 1週間で曲の最後までを読める力が欲しいと思っています。ゆっくりであっても、つっかかり弾きであっても、両手で最後までたどり着く程度には弾けて欲しい。そうなるためには、楽譜を見ながら 音がパッとわかる状態でなければ難しいかな、と思います。

楽譜を渡されてから、どのくらいの期間でオーディションを受けることになるのかわかりませんが、曲は楽譜を見た後、スルスルと 弾けるようになるまでが時間がかかります。そして、いくら小学生の合奏だからと言え(失礼な言い方ですけど・・・)ただ弾いているだけ・音を出しているだけの弾き方ではダメなはず。そこまでを 考えて曲を仕上げるのなら、できるだけ早く早く弾ける状態を作ることが重要です。さて、楽譜を持ってきてくれた生徒さん、ピアノの腕前は確かなのでピアノのオーディションを受けるのかな?と 思っていたら、今回はピアノではなく他の楽器を希望しているとのこと。まぁ、ピアノはいつも弾いているので、他の楽器がやりたい・・・と思うのも自然な流れなのかなぁ。合奏をするなんてこと、 中学校の音楽では皆無だと思うので、やりたい楽器があるのなら挑戦したら良いと思います。もちろん、他の楽器でも鍵盤ハーモニカやリコーダーの指導もしています。こちらの生徒さんは 「大丈夫」と言うことなので私はノータッチですが、楽譜をお持ちくだされば、音やリズムの確認をしますので遠慮なく持ってきてOKです。自分の希望する楽器ができるように応援します。

教室のピアノレッスンは、講師の私と生徒さんとの2人で行なっています。基本的なピアノレッスンは、生徒さんが自宅で練習してきたものに対して、「もっとこうした方が良いですよ」や

「こんな練習方法をしてみましょう」など、レクチャーするもの。それは別に私が偉いわけではありません。ただ、ピアノの勉強を長い間やってきて、生徒さんたちよりは良く知っている

だけのこと。ピアノが弾けるように・・・より上手になれるように・・・そんなことを考えてレッスンをしています。ですから、取り敢えずは素直にレッスンを受けて欲しいと思うのですが・・・。

ある小学生の生徒さんは、「じゃ、ここ弾いてみて」とか「次の曲弾いてみて」と声かけると「はいはい」「弾けばいいんでしょ」と言う答えが返ってきます。何か注意をすると 「もう、わかったから」なんて答えが返ってくることも。いや、別に無理に弾いてもらわなくてもいいんですけど・・・って、思ってしまう私は、心が狭いのか?別に私を「尊敬しろ」とかって 思っているわけではありません。でも、この態度はいかがなものか?と思うのです。最初の頃は、2回返事を繰り返すことを注意したり、言葉使いをやんわり注意したりしていたのですが、あまり 効果がないので、最近は私もスルーしてしまって、「じゃ、もうこの曲はやめよう」と、曲のレッスンをやめてしまうことも。「弾けばいいんでしょ」に対して「弾かなくてもいいから」で返す ようにしました。何だか、もったいないレッスンになっています。

ピアノって絶対に習わないといけないものでもないし、弾けないと困るものでもありません。習いたい人が習う お稽古事。ですから、無理に習わなくても良いもの。本当に好きなピアノだったら「弾けばいいんでしょ」の言葉にはならないと思うのですが、どうなのでしょう。それとも、私が相手だから こうなっているのか?お家の人相手でもそうなっているのか?お家では行儀が良いけど、ピアノでは行儀が悪くなるのか?お子さんなりのSOSなのか?私もできた人間ではないので、あまりに こんな言葉使いが続くと、気分が良いものではなくなってしまいます。本当にピアノが習いたいのか、無理をして通っていないか、時々お子さんに確認をしてみることも必要かもしれません。 素直なレッスン態度は、上達の大前提だと思います。

ある小学生の生徒さんは、「じゃ、ここ弾いてみて」とか「次の曲弾いてみて」と声かけると「はいはい」「弾けばいいんでしょ」と言う答えが返ってきます。何か注意をすると 「もう、わかったから」なんて答えが返ってくることも。いや、別に無理に弾いてもらわなくてもいいんですけど・・・って、思ってしまう私は、心が狭いのか?別に私を「尊敬しろ」とかって 思っているわけではありません。でも、この態度はいかがなものか?と思うのです。最初の頃は、2回返事を繰り返すことを注意したり、言葉使いをやんわり注意したりしていたのですが、あまり 効果がないので、最近は私もスルーしてしまって、「じゃ、もうこの曲はやめよう」と、曲のレッスンをやめてしまうことも。「弾けばいいんでしょ」に対して「弾かなくてもいいから」で返す ようにしました。何だか、もったいないレッスンになっています。

ピアノって絶対に習わないといけないものでもないし、弾けないと困るものでもありません。習いたい人が習う お稽古事。ですから、無理に習わなくても良いもの。本当に好きなピアノだったら「弾けばいいんでしょ」の言葉にはならないと思うのですが、どうなのでしょう。それとも、私が相手だから こうなっているのか?お家の人相手でもそうなっているのか?お家では行儀が良いけど、ピアノでは行儀が悪くなるのか?お子さんなりのSOSなのか?私もできた人間ではないので、あまりに こんな言葉使いが続くと、気分が良いものではなくなってしまいます。本当にピアノが習いたいのか、無理をして通っていないか、時々お子さんに確認をしてみることも必要かもしれません。 素直なレッスン態度は、上達の大前提だと思います。

今、私の教室では、積極的にバイエルというテキストを活用していません。私自身はバイエルテキストで 学習をしてきていますが、生徒さんたちに提案をさせてもらっているのはバイエルではなく別のテキスト。昔は、バイエルしかテキストがなかった・・・ということもありますが、 バイエルは、ト音記号を最初に学習をしてからヘ音記号の学習に進む学習法。音読みが完璧にできている人であれば、ト音記号・ヘ音記号のどちらでもさっさと読めるものですが、 一般的にはヘ音記号の音ってついついト音記号読みになったり、さっさと読めなかったり感じるもの。ヘ音記号って苦手意識が出てくる記号になっています。そのヘ音記号を、ト音記号の 学習が終わってから進めたのでは、余計に苦手が進んでしまいます。ですから最近の人気のテキストは、ト音記号・ヘ音記号の両方を同時に学習するものが主流になっています。それに、 様々にお子様たちが楽しめるような楽しい絵のついたテキストや、イラストがかわいいテキストなども多く出回っています。そしてバイエルは、1曲の曲の長さが長いことも特徴です。 ですから、練習が嫌に感じてしまう曲の構成かもしれません。

生徒さんは、前の教室からのテキストをそのまま引き継いだので、バイエルでの学習となりました。生徒さんからの希望が ある場合には、バイエルでのレッスンも可能です。現に大人の生徒さんの中には、バイエルでレッスンを進めている生徒さんもいらっしゃいます。このバイエル、1曲の曲の長さが 長いので、練習を進めている生徒さんは力をつけることができます。そりゃぁ、それだけピアノを弾いているわけですから、短い曲ばかり練習をしている生徒さんよりも力がついてきて 当然と言えば当然。そんな長い曲のバイエルを、1週間に2~3曲練習してくることもあった生徒さん。他にもハノンのテキストを一緒にやっていますが、こちらも1週間にリズム変え練習を 含めて4曲ほど弾いていらっしゃるので、カードが進みました。

チャレンジカードがたくさん進んだから良い、進まないから悪い、とは一概に言えません。ソナチネ・ソナタ以降の 曲のレッスンをしている生徒さんは、1曲の曲の長さがかなり長いので、1曲を仕上げるのに1ヶ月程度かかってしまうこともあります。ですが、1度にたくさんの曲を弾いてくることができるのは、 音読みに時間がかからないから。これは本当の話。16小節〜20小節ほどの練習曲が1ヶ月以上かかってしまっている場合は、練習のやり方や方法を見直した方が良いかもしれません。せっかく 習っているピアノですから、楽譜を読めるようにしていきましょう。

普段のレッスン時にも「弾き出す前に、頭の中で曲を歌ってから弾いてね」と、お伝え していますが、これは単に弾く音の確認だけではなく、どのように弾き始めるのか、自宅で練習してきた曲のイメージや音のイメージを思い出して弾いて欲しいと言うこと。レッスン室では 練習をしてきたものを弾くわけですから、どのように弾いていたのかわかるはず。それを再現して弾いてほしいのです。練習時を思い出して、その演奏をイメージして弾いていきましょう。

学習が進んだ生徒さんであれば、具体的に自分の出したい音のイメージを持つことが重要です。例えば今回、中学生の生徒さんの合唱コンクールの伴奏曲の前奏部分、キラキラな 音で弾き始めてほしい曲でした。(実はこの曲、生徒さんの見せ場がない曲で(大抵の曲にある中間部のピアノソロ部分がない)前奏の1段しか聴かせどころがない)そんな伴奏曲だったので、 前奏の弾き始めの一音目からキラキラ感が欲しいのですが、自分でキラキラ音のイメージを持って弾き始めないと音がくすんでしまいます。また別の生徒さんが演奏する「月光の曲」は、 キラキラのイメージとは違います。「月光」と言う名前の由来は、月光に照らされた湖の上の小舟なので、静かな水の動きがゆらりゆらり・・・そんなイメージで演奏を始めるとすれば、 物静かな弾き出しになります。もちろん弾き始めだけではなく、曲の中身についてもイメージを持つことは重要です。

小学4年生の生徒さんが何故、ピアノを弾き始められないのか、 生徒さんとはお話もしますが、理由がわからないまま。何か心に闇?を抱えているのかな?悩みでもあるのかな?それともピアノが嫌い?演奏からはピアノが嫌いな様子は伺えないのですが ・・・。ただ、自分からお話をする生徒さんではないので、シャイな性格の表れ?かなぁ。それとも私がガンガン行き過ぎ?もう少し様子を伺っていこうと思います。

昨日、合唱コンクールでピアノ伴奏をした生徒さん。伴奏曲のレッスンも通常弾いている曲のレッスンも、数えながら弾いていません。 でも、正しく弾いているから私もそれについては何も言いません。小学生の生徒さんでブルグミュラー曲のレッスンをしている生徒さんも、数えながら弾いていません。でも、正しく 弾いているから何も言いません。ただ、この生徒さんたち、小さい時から通ってくださっている生徒さんですが、最初は声に出して数えながら弾いていました。上手になっている 生徒さんたちは皆、数えながらの練習を重ねてきた人たちです。数えながら弾くことで、拍子を正しく取ることや音符・休符の長さを正しく伸ばすことを学習してきました。正しい 拍子の取り方、正しいリズムの取り方が身についてきたから、数えなくても弾けるようになってきています。

数えながら弾くことは、何も子どもの生徒さんたちだけでは ありません。大人の生徒さんでも、ピアノ初心者さんであれば数えながら弾くことをオススメしています。大人でも子どもでも、楽譜通りに正しく弾くことは一緒です。ただねっ、大人の 場合は、長く生きてきている分だけ?要領よくできることも多いし、覚えることもさっさと覚えてしまいます。音も音符の長さも、小さなお子さんよりは早くに覚えてしまいますし、 時間がかからないのは確か。それでも、できていない時には「数えましょう」と声をかけています。完全に習得できていないのに、途中で数えながら弾くことをやめてしまうと、結局は また弾けない曲がでてきます。そうするとまた「数えましょう」レッスンになることに。そうやって騙し騙し進んできたレッスンでは、何も身についていないことになることも。 「ピアノを習ってきたのに自分で曲が弾けない」そんなことにならないよう、上手な人がやってきた「数えながら弾き」をやめることのないよう進めていきましょう。

生徒さんから出た言葉は「別に合格しなくても良いよ」と言うものでした。えっ! 合格しなくても良いの?進まなくても良いの?1曲の合格に1ヶ月半ほどかかっている計算で考えると、3ヶ月で2曲の合格になります。そこで生徒さんと一緒に、テキストの 残りの曲がどれくらいで終わるのか・・・とテキストを見ていったところ、1年後でも今進めているテキストが終わらない計算になりました。そんな話をしている最中に出た、 「合格しなくても良い」発言。そっか〜。進みたくないのね。生徒さんの気持ちが「がんばろう」の気持ちになっていない場合は、いくら私が口うるさく言っても、いくら一生 懸命になっても、空回りしてしまいます。せめて、「がんばろう」の気持ちだけは持っていて欲しいと思います。進み具合は少しかもしれないけれど、合格するためにがんばって くれるのなら前向きで良いのですが、合格しなくても良いから適当に練習しておこう、の気持ちでは、せっかく習っているのに、もったいなくないでしょうか?

個人の ピアノ教室ですから、生徒さんに合わせて進み具合が違っています。学校で活躍したい生徒さんもいらっしゃれば、音楽の授業で困らない程度の知識が欲しい生徒さんも いらっしゃいます。純粋に自分で楽譜を見て様々な曲が弾けるようになりたい生徒さんもいらっしゃいます。どの場合でも「弾けるようになりたい」「がんばりたい」の気持ちが あって習っているのだと思います。生徒さん自身に前向きの気持ちがなければ、できるものもできなくなってしまいます。生徒さんには「せっかく習っているピアノだから、前向きの 気持ちで練習してよ」と声をかけました。できれば自宅練習時にも前向きになれるような言葉掛けを、保護者の方にはかけていただきたいと思います。周りの言葉かけ次第で、前向きにも 後ろ向きにも変身します。ぜひぜひ、前向き言葉で良い方向に持っていきたいものです。

「あの人、ピアノ上手だよね〜」なんて言葉、ピアノを弾いている人や習っている人だったら一度は聞く言葉だと思います。または自分が言われることもあるかもしれません。

この時の上手・下手って何を持って判断するのか?音符がたくさんある曲を弾いていたり、手を早く動かして弾いていたりしていても、その技術の凄さに「上手」だと思うことも

あると思います。もちろん、手が早く動くことは凄いし素晴らしいこと。十分それだけでも上手。だったら、ゆっくりの曲を弾いている人は下手?じゃないですよね。

「あの人、ピアノ上手だよね〜」なんて言葉、ピアノを弾いている人や習っている人だったら一度は聞く言葉だと思います。または自分が言われることもあるかもしれません。

この時の上手・下手って何を持って判断するのか?音符がたくさんある曲を弾いていたり、手を早く動かして弾いていたりしていても、その技術の凄さに「上手」だと思うことも

あると思います。もちろん、手が早く動くことは凄いし素晴らしいこと。十分それだけでも上手。だったら、ゆっくりの曲を弾いている人は下手?じゃないですよね。「ピアノ上手いよね〜」って言われる人の1番の決め手は「音色」です。音の響きのこと。ゆっくりな曲でも速い曲でも、響きの良い音を出している人が上手な人です。例えば、 合唱コンウールのオーディションにおいても、ラって書いてあればみんなラって弾いているし、2つ伸ばす音符は、みんな2つ伸ばしています。そもそも、みんな楽譜通りに弾いて います。まぁ、オーディションを受ける段階でピアノが弾ける人が受けるわけですから、みんな楽譜通りに弾けています。でも、「あの人は上手」「あの人はちょっと・・・」と、 感じてしまう原因は「音色」です。芯の通った音が出ているか、美しい響きになっているか、これに尽きます。大きな音が欲しいからと言って鍵盤をガンガンと叩いてしまっては、 大きな音には違いがないけれど、その音は綺麗かな?恐らく綺麗な音ではなく乱暴な音に感じると思います。この違いが、音色であり音の響きです。

では、その音を 綺麗に出すためには何が必要かと言うと、しっかりした指作りと自分の音をよく聴くこと。結局、自分の音をよく聴いて、自分が求める音なのか、 綺麗な音になっているのか、心地よく聴いていられる音になっているのか・・・を判断するしかありません。「自分の音を聴いて」とか「左手の音ちゃんと聴いて」と、レッスン中に 声をかけることがよくありますが、こちら側で聴いていると、生徒さんが自分の音を聴きながら弾いているのか、聴かないでただ弾いているのかがわかるんですよ〜笑。これホント。 弾いている人が音を聴きながら弾いていない音は、聴いている人の耳には届かないもの。自分の音をよく聴いて練習していくようにしましょう。

先日、 ブルグミュラーNo.21のレッスンをしている 小学校高学年の生徒さんに、「上手・下手は音だよ」という話をしました。音やリズムの間違いがなく、楽譜に書いてある強弱を守ることをやった上での、「音」研究。その音を出す 気持ちだったり、音楽の気持ちだったりを考えていくと、その場面に合った音が必要になり、それらを求めていくレッスンになります。ぜひぜひ、「ピアノ上手だね〜」の人になって もらいたいです。

「歌う」というのは、音楽的に弾く・旋律に抑揚をつける、ということ。要するに強弱を考えて弾くと言う事。旋律の盛り上がりを考えて演奏を する時に、大切なのはフレーズです。フレーズはまとまりのことを指しますから、曲を弾く上では、音楽のまとまりを考えて演奏することになります。がちゃがちゃと書いて しまいましたが、この曲の課題は「旋律をうたう」ことですから、強弱や音楽のまとまりであるフレーズを考えて弾くことが課題です。

さてこの曲が宿題となっていた 生徒さん、ものの見事に右手の音を1小節づつぶちぶちと音を切って弾いてきてくれました。いやいや、それって歌っているって言えるの?聴いていて綺麗な音楽になって いるかな?自分が弾いている音・音楽を聴いているのかなぁ?と思うような演奏となっていました。右手の音を聴いてみると、2小節もしくは4小節単位で音楽を作って あげると綺麗じゃない?生徒さんが弾いてきた1小節づつ区切った音楽の弾き方と、2小節・4小節で区切った時の音楽を聴いてもらったところ、やはり1小節づつの音楽は 綺麗でないことがわかります。2小節で区切るのか、4小節で区切るのかは好みの問題になってくるので、そこは自分の好みで区切ってもらったら良いと思います。生徒さんに 考えてもらったところ、2小節単位の音楽が好みだと言うことで、2小節のスラーを書き込んで練習をしてもらうことになりました。

自分の弾いている音楽が 綺麗なのか綺麗でないのか、よく聴いて欲しいと思います。音が間違っていない・リズムが間違っていない=合格 というわけではありません。もちろん、ピアノ学習の 最初は音とリズムの習得が全てですから、それができていればOKです。ですが、強弱を学びスラーを学んできた生徒さんが、いつまでも音とリズムだけの弾き方のみを 求めているのはちょっと悲しいです。音楽の綺麗さ、または綺麗でない音楽を感じる力が欲しいです。綺麗でないから弾き方を「直そう」と言う気持ちがなければ、弾き方は 良くなっていきません。正しいもの・正しくないものを感じ取る力が必要であり、直したい気持ちが必要です。まずは自分の音を聴くところから始めて、感じ取っていきましょう。

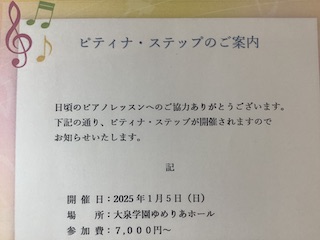

来年1月のお正月明けですが、ゆめりあホールでピティナ・ステップが開催されることになりました。教室からは1番近いホールになります。そして人気のホールでも

ありますので、舞台経験を積みたい生徒さんや、モチベーションを高める一つの方法として、参加を考えてみるのも良いかと思います。

来年1月のお正月明けですが、ゆめりあホールでピティナ・ステップが開催されることになりました。教室からは1番近いホールになります。そして人気のホールでも

ありますので、舞台経験を積みたい生徒さんや、モチベーションを高める一つの方法として、参加を考えてみるのも良いかと思います。講師側からすると、 教室でない外の舞台での発表をオススメする理由の一つは、曲を深く理解してもらう、と言うことが挙げられます。普段のレッスンを適当にしているつもりはありませんが、 1曲をかなり深く読み込んで、より完成度を高めていくことになりますから、普段はさらっと伝えて終えることを細かく演奏に生かしていくことになります。何度も何度も 同じことを、重箱の隅をつつくように伝えることもあるため、生徒さん側も注意深く演奏をするようになります。表現力の幅を広げるためにも、舞台での演奏はやっておいて 損はありません。

小学校でのピアノオーディションを受けたり、中学校での伴奏オーディションを受けたりする場合にも、人前での演奏の経験があるかどうかは 大きいです。日頃のレッスンは、生徒さんと講師の2人でのレッスンの為、最初は緊張をしている生徒さんでも慣れてしまいます。舞台に立つと言うことは、知らない人も いて多くの人がいる中での演奏になりますから、緊張感は半端ないです。そのような経験を重ねていくことで、緊張感が0になることはありませんが、人前で演奏をすることに 多少慣れていきます。学校でのオーディションは大抵、一緒に受けるお友達、先生が何名か入られることもありますから、人前での演奏に多少でも慣れている方が有利には なるかな、と思います。人に聴いてもらうことに意識した演奏ができるようになると思います。

今のところは、来年の1月までのピティナ・ステップのご案内に なりますが、発表になり次第、ホームページの「お知らせ」欄に載せていきます。ステップの参加を検討している生徒さんは、曲決めをしていきますので早めにご連絡を お願いいたします。

小学生の生徒さんたちへクリスマス会のご案内を差し上げて、早くも出欠票の提出をしてくださる生徒さんが半数ほど。出欠票の締め切りは11月末ですから、ゆっくり

考えてくださって大丈夫です。今年は13名の小学生の生徒さんに案内を出させていただきました。楽しい会になれば嬉しいです。

小学生の生徒さんたちへクリスマス会のご案内を差し上げて、早くも出欠票の提出をしてくださる生徒さんが半数ほど。出欠票の締め切りは11月末ですから、ゆっくり

考えてくださって大丈夫です。今年は13名の小学生の生徒さんに案内を出させていただきました。楽しい会になれば嬉しいです。クリスマス会では、一人2曲の 演奏を発表することになっています。短くても長くても、レッスン曲でもレッスン曲でなくても自由な設定です。学習しているテキスト以外の曲でも良いのですが、それなりに 練習は必要ですから、レッスンに持ってきてもらってOKです。生徒さんたちの負担にならないように、テキストから演奏曲を選んでもらって構いませんが、他の生徒さんと 同じ曲にならないようにしたいと思っています。生徒さんによっては、テキストの同じような曲でレッスンをしている場合もありますので、そろそろ演奏曲の目処をつけていくように しましょう。中には2曲の演奏曲が決まって、練習に取り掛かっている生徒さんもいらっしゃいます。こちらから提案しようと考えていた曲が、たまたま生徒さん側から申し出があった 曲と一緒だった・・・なんてことも。ちょっとした身震いを感じました。そんなこともあるのですね。

レッスン中に「クリスマス会の曲は何にする?」とか「曲は決めた?」と 声をかけていますので、弾きたい曲やお気に入りの曲があれば教えていただけると助かります。教室内の小さな会ですが、人前で弾くことを意識して練習に取り組んでもらいたいと 思います。他の人に聴いていただく演奏を意識して仕上げていきましょう。

オーディション合格の知らせは嬉しいです。私、生徒さんがオーディションを受けていた ことも知らなかったので、本当に驚きの方が大きくて。ちょうどこの時期、生徒さんはピティナ・ステップに参加をしていたので、レッスンは、がっつりステップ曲のレッスン。 ステップ曲と同時にオーディションの練習もしていたのですね。生徒さんによると、伴奏曲は簡単なものだったとのことなのですが、それでも同時進行は大変だったはず。オーディションは 12人が受けて2人が合格だったとのこと。12人もピアノを弾きたい人がいるってことにも驚きですが、その中の2人に選ばれたことも驚きです。

生徒さんは、どうしてもピアノを 弾きたかったとのことで、今回オーディションを受けたようですが、「受けたいと思った時に受けられるだけの力」が生徒さんについていることが本当に嬉しく感じました。オーディションを 受ける・受けないは本人の思いなので重要ではありません。ただ、受けたい時に受けられるだけの力をつけておきたいと、いつも考えています。ただその為にはピアノの練習が必要なわけで、「弾きたい」 と言う思いだけでは力をつけることはできません。弾きたい気持ちと練習をする行動があってこその力。今回、自分の力でピアノを弾くことを手に入れた生徒さん、本番のステージも楽しんで 演奏して欲しいです。応援しているからね。

地面に足がついていないと、ピアノの音がしっかり出てくれません。実はこの生徒さんも、ピアノの音が安定していなくて、 どうしたものかと考えていたところでした。私の個人的な感覚になるのですが、ピアノを習い始めて2~3年ほどになっている生徒さんであれば、音がしっかり出てこなくては いけません。3年近く習っているのに、音が安定しない、手の形も良くない、の状態であれば、ピアノを弾く姿勢が悪いことが考えられます。姿勢が悪いのは、足が安定して いない(ブラブラさせていたり、写真のように状態が悪かったりしている)から。だって、真っ直ぐ座っていませんよ。指先に力が入らないので、強弱などの表現力も上手に つけることが難しくなります。

皆が同じピアノをレッスンで弾いてもらっていますから、時々「いつまで経っても音がはっきり出てこないなぁ」とか「もうちょっと 音が出ても良いんだけどなぁ」とか、思ってしまう生徒さんがいます。その時にまず確かめることは、自宅練習時の足台の有無。自宅では、足をブラブラさせて弾いている ことが多いです。まずは、ピアノを練習する環境を整えるようにしましょう。力を抜いて弾くピアノですが、指先には力が必要ですし、指先に身体の重みを乗せて演奏する ことも求められるようになります。身体を支えるのは足になりますから、しっかりと地面についた足で演奏ができるように、準備をお願いしたいです。

レッスン中には、生徒さんの横で弾いてみたり、一緒に弾いたりなどして、弾き方の違いを感じてもらいました。 そして1週間後レッスンにやってくると、また元のスタッカート弾きになっています。「弾き方、そうじゃなかったよね?綺麗に弾くんじゃなかった?」と言って、レッスンスタート。 また次の週にやってくると、スタッカート弾きに戻っていて・・・の繰り返しが続きました。レッスン相手は小学1年生の生徒さん。毎週同じことの繰り返しが続くので、きっと生徒さんも 嫌になっていたと思います。自宅ではピアノの練習をしているということだったので、自宅では自分の好きなように、言葉が悪いですが勝手に弾きたいように弾いているのだと思います。 だって、ブチブチと音を切って弾く方が弾きやすいですし。でもそれじゃ、曲を上手に弾けたことにはならないと思うのです。

ご縁をいただいて教室には通ってくださって いると思うので、私の教室の生徒さんにはピアノが上手になってほしいと思っています。せめて楽譜に書いてある最低限のことは守って弾けるようになってほしいです。そのために口うるさく 何度も何度も注意をします。ただ・・・生徒さんが小さい場合は特にですが、生徒さん一人ではミスに気が付かなかったり見落としたりすることがほとんど。レッスンで正しく直しても、 なかなかすぐには正しく弾けないことも多いので、どうしても保護者のサポートが必要になってきます。「弾き方が直っていないよ」の声かけが必要になってきます。小さい間のピアノは 保護者のサポートあってこそなので、私の口うるさい注意ごとも受け入れてもらえると助かります。生徒さんには、本当に上手になって欲しいと思っているんだけどなぁ。この気持ち、 伝わっているといいけれど。

私の教室では、自分で楽譜を見て読んで弾けるように する為に、音読み重視のレッスンをしています。音読みを私が教えることはありません。自分で読んでもらうレッスンです。もちろん1番最初は、真ん中のドの音から一緒に読んでいきますが、 音の階段の話をして、音並べをしたりフラッシュカード式に一緒に読んだりなど、音のカードを使ってレッスンをします。レッスン時間を全て音読みに使っているわけではないので、 音読みに関しては自宅での練習が必要になってきます。少しでも楽しく音読みを習得してもらう為に、時間を計って読んでもらっています。ピアノの習い事に関しては、自宅でどれだけ 手をかけて練習をしたのかで、上達に差が出てきてしまいます。お子さんに「カード読みやってね」「ピアノ練習してね」と、声をかけるだけでは、はっきり言って習得は難しいです。 冷たいモノ言いになりますが、保護者が一緒になってやったりやらせたり(言葉が悪いですけど)しなければ、お子様はやったつもりになっていることが多いです。正しく行われているか どうかの見極めがお子様だけでは難しいので、どうしても保護者のサポートが必要になります。

では、音読みが定着していない場合はどうするか?できていないのなら「読む」しか ありません。教室では手っ取り早く音符カードを使っていますが、音符カードでなければダメ、と言うことはありません。カードがなければ、使用している楽譜やこれまでに弾いてきた楽譜、 その他の楽譜でも手当たり次第に楽譜の音読みをやってみる。ただその場合の注意ですが、同じ曲を何度も何度も繰り返しで音読みをすることはオススメできません。それは、覚えてしまうから。 音読みが定着していない生徒さんのレッスンは、同じ曲で長い期間止まっていることが多いです。ソナチネ・ソナタ以上の曲を練習している生徒さんなら時間がかかりますが(そもそも、ここまで 進んでいる生徒さんが、音読みができない・・・なんて聞いたことがありません)毎日違う曲の音読みをやっていくようにしましょう。カードを使うのであれば、フラッシュカード方式で読んだり 音並べをしたり、また、五線紙に自分で音階を書いたりなど、行動を起こしていくことが必要です。

音読みは、文字と一緒です。小学校に入学したばかりの生徒さんたちは、習ったばかりの 「あいうえお」の教科書を読むのに、たどたどしい読み方になっていませんでしたか?文字を一つ一つ読んでいくので、文章になっていないというか、ロボットのような読み方というか・・・。 それが1年も経つとスラスラと読みますよね?それは、毎日、文字を目にしているからです。国語の時間だけではなく、他の教科の教科書を開けても文字はあるし、道路にある看板にも、学校からの お便りにも文字が溢れています。どこにいても文字を目にすることで慣れていきます。音符はどうでしょうか?そこら中に溢れているわけではありません。目にする機会が少ないので、意識をして 目に触れる努力をしなければ、読めるようにはならないのです。たくさんの加線がついた音は数えるにしても、せめて五線の中や五線に近い加線の音は、数えなくても読めるようにしたいものです。