講師から

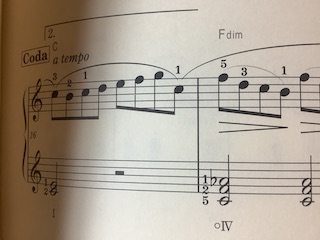

写真の楽譜の、右手の旋律にスラーが書いてあるのですが、ドの音のところでスラーが切れて、またその同じドの音からスラーが書いてあります。先日、小学生の生徒さんのお母様から

「同じ音で終わって、また同じ音からスラーが書いてあるのはどう言うことですか?」と、ご質問を受けました。スラーは1つの音楽のまとまりですから、1つの音楽が終わった

はずなのに、同じ音からスラーってどういうこと?と思いますね。

写真の楽譜の、右手の旋律にスラーが書いてあるのですが、ドの音のところでスラーが切れて、またその同じドの音からスラーが書いてあります。先日、小学生の生徒さんのお母様から

「同じ音で終わって、また同じ音からスラーが書いてあるのはどう言うことですか?」と、ご質問を受けました。スラーは1つの音楽のまとまりですから、1つの音楽が終わった

はずなのに、同じ音からスラーってどういうこと?と思いますね。確かにスラーは、1つの音楽のまとまりを表しています。今回の楽譜の音楽で言えば、ドの音で1つの音楽が 終わりましたが、次の音楽がそのドの音から始まっていると考えられます。前の音楽の終わりでもあるけれど、次の音楽の始まりでもある音になります。スラーの終わりの音はやさしく 切ることを学習してきましたが、このドの音で切ってしまうと、1つ目の音楽のまとまりは守って弾いていることになりますが、2つ目の音楽のまとまりでは、1音目から音を切って 弾くことになります。その弾き方ですと、あっちは良いけど、こっちは良くない音楽になってしまいます。じゃ、どうする?同じ音でスラーが重なっている場合は、弾き方としては音を 切らないで繋げたまま演奏をします。音楽の最後の音でもあり始まりの音でもあるので、やさしく弾くようにします。スラーの最初と最後はやさしく弾くことを学んできているはず。 そのことを生かして演奏しましょう。

ピアノの初級の段階では、あまり多く出てくることのないスラーですが、学習が進んでくると、スラーが多く見られるようになります。 それだけに、とても重要なスラー。もちろん「なめらかに弾く」スラーですが、音楽のまとまりであることを考えると、そのスラーの中には抑揚が必要になってきます。ただ音がつながって いれば良い、と言うものではありません。音楽を感じながら抑揚をつけて表現できるようにしていきましょう。

大人生徒さんが使用するテキストには、ピアノ曲の練習に入る前の見開きの ページに、楽譜の見方や記号のことなどの説明が書いてありました。それらの内容がわかった前提で練習曲が進んでいくので、曲の練習のところでは説明がされていなかったわけですね。そこで 生徒さんにしたら、4分の4の表記が、ある日突然消えていた・・・ってことになってしまったのでした。私も気にせずにレッスンをしようとしていたので、聞いてもらって良かったです。4分の4拍子は Cという表記で表すことができますし、2分の2拍子はCに縦線が入った表記で表すことができます。Cは「コモンタイム」と呼ぶらしいです。私も調べてみてわかりましたが・・・。Cに縦線が入った ものは「カットタイム」とのこと。今更ながらへぇ〜って感じです。

曲には必ず拍子記号は書いてあるもの。何分の何拍子と言うことが書いていなければ、どの音符を1拍と数えて良いのか わかりません。しかし、生徒さんのおっしゃるように楽譜を見ていけば、何拍子の曲なのかわかりますから、弾けないことはないのですけど。今回の生徒さんのように、ちょっとしたことかもしれないですが、 疑問に思ったことは聞いてもらえると理解が深まります。もちろん私にもわからないこともあると思うので、即答できないこともあると思います。その場合はできる限り調べてみますので・・・。 わからないまま・疑問に思ったまま進んでいくことのないようにしていきましょう。

今、この三和音を弾いている生徒さんが何人かいらっしゃいますが、弾き方で気になることが・・・・。まず1つ目の弾き方は、継ぎ足し 和音で弾いてしまうこと。例えばドミソの音からドファラの音へ弾く時に、ドの音を伸ばしたまま次のファラを弾いてしまう生徒さんがいます。弾き方的には、ドの音をタイの扱いで弾いて しまうのです。和音は、次に弾く音の中に同じ音が含まれている場合には、レガートで弾くことはできません。同じ音同士はレガート奏法が物理的に無理だからです。綺麗に音をつなげて弾きたいと 思ってしまうからか、結果的にドの音を伸ばしたまま、上2つの音だけをシュッと弾き変えてしまっています。これを勝手に「継ぎ足し和音」と呼んでいますが、鍵盤から全ての指を一度離してから 新たに弾き直すようにしましょう。

もう一つの弾き方は、ドミソの和音をきちんと弾いたはずなのに、音を伸ばしている途中で指が鍵盤から浮いてしまう弾き方。一度弾いたものは、伸ばして いる間は最後までギュッと押さえておく必要があります。指が浮いてしまうことで、途中でもう一度音が鳴ってしまうこともあります。私は生徒さんには「指がふわふわしているよ」とか「ふがふが している」とか、何語がわからない表現をすることもありますが、要するに、きちんと押さえられていない状態です。言葉でお伝えすると「きちんと鍵盤を押さえて」ということになりますが、弾き手の 意識としては、指先を意識することを徹底してほしいです。指先に意識を集中させると鍵盤を押さえておくことができますし、継ぎ足し和音にもなりにくいです。そして、いつも言っていますが、自分の音を よく聴いておくこと。2つの音を弾いた時と3つの音を弾いた時の響きの違いがわかっていれば、自分が2つ弾いたのか3つ弾いたのかがわかります。もっともっと自分のピアノの音に敏感になってほしい。 ただただ弾いて終わりにするのではなく、聴いて終わりにしていきましょう。指先意識と耳を使って、正しい和音の弾き方を手に入れましょう。

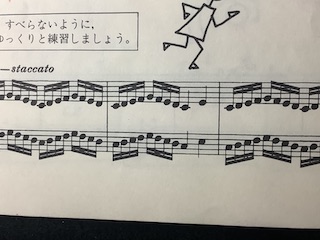

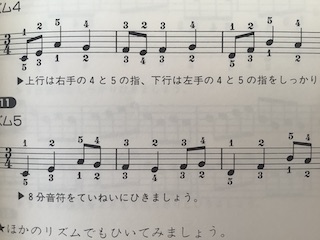

バーナムピアノテクニックと言う教本のピンク色に入ると、16分音符の学習に入ります。16分音符は4つで1拍となる音符ですから、リズム的には速い音符。最初は1小節分の

16分音符が弾ければ良いのですが、学習が進んでいくにつれて小節数が長くなっていきます。速い音符を綺麗に音の粒をそろえて弾けるようにしていくのですが、これがまぁ、

難しいです。長い小節になると途中で息切れして遅くなったりします。スラスラ弾けない16分音符、そんな時はゆっくり練習から始めてみましょう。

バーナムピアノテクニックと言う教本のピンク色に入ると、16分音符の学習に入ります。16分音符は4つで1拍となる音符ですから、リズム的には速い音符。最初は1小節分の

16分音符が弾ければ良いのですが、学習が進んでいくにつれて小節数が長くなっていきます。速い音符を綺麗に音の粒をそろえて弾けるようにしていくのですが、これがまぁ、

難しいです。長い小節になると途中で息切れして遅くなったりします。スラスラ弾けない16分音符、そんな時はゆっくり練習から始めてみましょう。最終的には速く 弾かなきゃならない16分音符ですが、その速さにばかり囚われてしまって、速く弾く練習を闇雲に続けていても得策とは言えません。何がダメなのか?自分の弾き方はどうなっている のか?どうすれば良いのか?その辺りのことを考えながら練習をする必要があります。16分音符が綺麗に揃わないのは、右手と左手の音がだんだん揃わなくなっていくことが多いです。 大抵の生徒さんは、右手は綺麗にスラスラ弾けているのですが、左手がだんだん遅れてしまいます。それは、左手が右手の速さについていっていないから。じゃ、それは何で? 左手の動きが悪いからです。その左手を上手にしてしまうことが先決です。

練習方法としては、左手だけを取り出してゆっくり練習から始めます。ゆっくりでは弾けるから・・・ ではなく、そのゆっくり練習の時に、指先が鍵盤の方を向いたまま1つ1つの音を弾いているか?指先が鍵盤の上にまっすぐ立って弾いているか?(寝かせ気味に押し付けていないか?) それらのことを確認しながらゆっくり練習から始めます。鍵盤をしっかり押さえながら(押さえつけるのはダメですよ)だんだんと速く弾いていくようにします。しっかりした指で 弾いていない音は転んだり滑ったりしてしまいますから、まずはゆっくりでしっかりした指を作っていくようにしましょう。スタッカートで弾くときも同じことで、音を短く切って 弾くからと言って1つ1つの音を押さえつけて弾くわけではありません。指先があっち向いたりこっち向いたりしないように、こちらもまた、ゆっくりのスタッカート練習から 始めます。自分の指の状態を観察しながら自分の音を聴いて練習を進めると良いでしょう。

速いリズムを弾くときは、どうしても速さにばかり意識がいってしまいますが、 速く弾けないのは、指の状態が悪いから。そんな状態で両手の練習を続けるよりは、片手でゆっくり練習から始める方が、弾き方も音も綺麗に整います。「急がば回れ」の精神で、 ゆっくりじっくり取り組んでいきましょう。

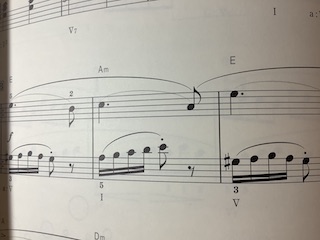

前置きが長くなってしまいましたが、 この月光の曲を、湖に浮かぶ小船のイメージで仕上げるとするならば、やはり水のゆらゆらした感じを表すために、「ゆらぎ」や「ため」を入れて演奏するのも1つの弾き方です。では、その ゆらぎを、楽譜のどこで表現するのか?生徒さんにお伝えしたことは、付点リズムの2つ目の短い音符の長さを少し長く保つこと。この「少し長く」と言う感覚が難しいのですが、自分の伸ばした 長さを聴いて、自分なりのちょうど良い長さ=ほんのちょっとの長さです。極端に長くなってしまうと曲が止まったように感じてしまいますから、何度も弾いて聴いて、ちょうど良い長さを 見つけられると良いと思います。写真の箇所で言えば、右手の音が2声になっていますが、ソーソの付点8分音符と16分音符の組み合わせの、16分音符のソの音の長さを、ほんの少し長く保つ ことで次の音に入る「ため」が作られます。当然ゆっくりになりますからメトロノームには合いません。メトロノームには合いませんが、心に沁みるような旋律の動きが感じられるでしょう。

メトロノームに合わせた付点音符の弾き方と、上記で挙げたような少し長めに保った付点音符の弾き方を試してみて、どちらが自分の好みに合うのかを確認して、弾き方を探して いくと良いと思います。付点音符の曲で、ゆらぎを入れて演奏したい曲がある場合には、短い方の音をほんの少し長く保つことで音楽的に演奏ができていきますから、覚えておくと良いと 思います。ただし、何でもかんでもやっちゃえば良いと言うものではありません。曲の内容によります。例えば行進曲の中の付点音符を長く保ってしまうと、行進曲ではなくなってしまいます。 曲の内容に合わせて弾き方を模索していきましょう。

「左手の16分音符が綺麗に弾けません」レッスンノートにお母様からのメッセージ。生徒さんは小学3年生ですが、多くを語りません。それでも最近、レッスンから帰る時の「バイバイ」

だけは、手を振ってくれるようになりました。それだけでも嬉しい。お子さんから私に上手く伝えられない時は、レッスンノートを活用していただくと助かります。生徒さんの練習曲は、

ブルグミュラーNo.2 アラベスクです。発表会でも弾かれるくらい人気の曲でカッコイイ曲です。

「左手の16分音符が綺麗に弾けません」レッスンノートにお母様からのメッセージ。生徒さんは小学3年生ですが、多くを語りません。それでも最近、レッスンから帰る時の「バイバイ」

だけは、手を振ってくれるようになりました。それだけでも嬉しい。お子さんから私に上手く伝えられない時は、レッスンノートを活用していただくと助かります。生徒さんの練習曲は、

ブルグミュラーNo.2 アラベスクです。発表会でも弾かれるくらい人気の曲でカッコイイ曲です。この曲は16分音符の曲と言っても良いくらい、右手にも左手にも16分音符が 出てきます。この16分音符、ダンゴのようになったり転んだりすることも多く、綺麗に弾くことが難しい曲です。右手も左手も16分音符の弾き方は一緒で、指をバタバタさせないで鍵盤に 張り付くような感じで弾きます。最後の音がスタッカートになっていますが、このスタッカーの弾き方に注意が必要で、鍵盤を指が押したと同時にふわっと上に行くイメージでしょうか。 レッスンでは、生徒さんの横で一緒に弾いてみたり弾いてもらったりしながら、弾き方の確認や音の出方の確認をしています。ちょうど同じブルグミュラーNo.11を練習中の生徒さんにも、 同じようなイメージでお話をさせてもらっています。どちらの曲も大きな音のスタッカートで弾きませんし、押さえつけるようなスタッカートではありません。軽く収めたい音になりますから、 ふわっと力を抜いて弾く感じになります。

速いリズムの16分音符が綺麗に弾けないことの一つに、指をバタバタさせている場合があります。動きが大きいと言うか、指が激しく動いて いる弾き方ですと、音がゴツゴツした感じになります。ゴツゴツしていると綺麗な響きにはなりません。指先が鍵盤の方に向いているかどうか?そして音の重なりがあるかどうか?に注意を しながら練習をすると良いです。綺麗に弾けているように聴こえていても、音の重なり(指が交代になっていない)があったり、動きが大きくなっていたりすることもありますから、ゆっくりの 速さで確認をしていくようにしましょう。また、リズム変え練習も効果的。このリズム変え練習は、指をスムーズに動かすための練習としてはテッパン(使い方合ってる?)になりますから、 取り入れていくと良いです。弾き方を意識して、音の響きを意識して曲を仕上げていくようにしましょう。

曲が仕上がったと言うことで、生徒さんに曲を最初から最後まで弾いてもらっていた時のこと。ペダルも踏んでくれていて、い〜い感じで聴いていたところ、ある箇所から

突然にペダルがなくなってしまいました。ペダルを踏むことをやめたよう。あれ?どうした?最後まで曲を聴き終わったところで生徒さんに「ペダル、途中からやめちゃった

みたいだけど何で?」と聞いてみたところ、「ペダルの記号が書いてなかったから・・・」と言う答えでした。同じような曲のフレーズが続くのに、おかしいな・・・と思って

楽譜を見ると、確かに今まであったペダルの記号がなくなっていました。どうしたことでしょう。

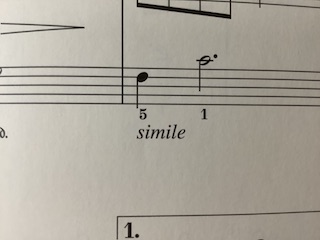

曲が仕上がったと言うことで、生徒さんに曲を最初から最後まで弾いてもらっていた時のこと。ペダルも踏んでくれていて、い〜い感じで聴いていたところ、ある箇所から

突然にペダルがなくなってしまいました。ペダルを踏むことをやめたよう。あれ?どうした?最後まで曲を聴き終わったところで生徒さんに「ペダル、途中からやめちゃった

みたいだけど何で?」と聞いてみたところ、「ペダルの記号が書いてなかったから・・・」と言う答えでした。同じような曲のフレーズが続くのに、おかしいな・・・と思って

楽譜を見ると、確かに今まであったペダルの記号がなくなっていました。どうしたことでしょう。楽譜を見ると、ペダルの記号がなくなっている代わりに「simile」と 言う言葉が書いてあります。これは、シミーレと読みますが(シーミレ、シミレと書いてあるものもあります)イタリア語の言葉。音楽用語は一般的にイタリア語で書かれて います。理由は、昔、西洋の音楽の中心がイタリアだったから・・・と言われています。このシミーレの言葉の意味ですが、「同じように」「同様に」と言う意味。ってことは、 今まで書いてあったペダル記号を参考に、同じように踏んでね〜と言うこと。まぁ、ペダル記号をいちいち書かないけれど、同じように踏んでくれたらいいから・・・ってこと です。生徒さんにしてみれば、今まで丁寧に書いてあったペダル記号が、急にsimileの文字を残して書かれなくなっているので、ペダルをやめてしまったのですね。

このシミーレと言う言葉、わりと多く出てくる言葉です。今回はペダル記号のところに出てきましたが、私の今までの経験からすると、スタッカートが続くような時にも 使われています。最初の2小節分くらいはスタッカートの点の記号が書かれているのですが、その後はsimileの文字が書いてあって、音符だけが続いています。その音符には スタッカートは書いてありませんが、この場合も今までと同様にスタッカートで演奏します。他には、なみなみ線のアルペジオ(じゃら〜んと弾く記号)で演奏が続く場合にも simileが使われていたりします。様々な曲を弾くようになると頻繁に出てくる記号ですから、覚えないよりは覚えた方が良いのですが、今は簡単に調べられますので、楽譜の中の 記号にも目を向けて演奏に生かすようにしましょう。曲を綺麗に仕上げる答えは、楽譜の中にあることを忘れないで。

ピアノを習い始めたばかりの未就学児の生徒さん、どの生徒さんも同じことなのですが、音読み学習から始まります。当然ですが、何もわからない状態から始まりますから、

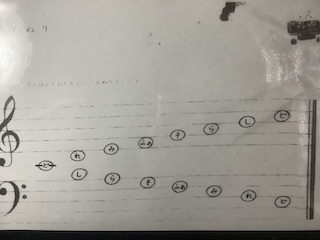

最初は教えなければなりません。ト音記号もヘ音記号も真ん中のドの音からドレミ、ドシラと進んでいきます。レッスンに来た時だけの音読み学習だけでは覚えていかない

ので、自宅練習でも音読み学習をしてもらいます。音符カード読みをやっていた生徒さんですが、ある時からカード読みを嫌がるようになったとのこと。原因は・・・?

ピアノを習い始めたばかりの未就学児の生徒さん、どの生徒さんも同じことなのですが、音読み学習から始まります。当然ですが、何もわからない状態から始まりますから、

最初は教えなければなりません。ト音記号もヘ音記号も真ん中のドの音からドレミ、ドシラと進んでいきます。レッスンに来た時だけの音読み学習だけでは覚えていかない

ので、自宅練習でも音読み学習をしてもらいます。音符カード読みをやっていた生徒さんですが、ある時からカード読みを嫌がるようになったとのこと。原因は・・・?

「全然覚えないから怒ってしまうんです」と、生徒さんのお母さん。これ、あるある〜。よくわかります。頭ではわかっているんです。怒ってもできるように ならないこと。でも、怒っちゃう。再三「怒らないでやってくださいね」と、お伝えしてきましたが、ついついね・・・。私もそうだった・・・。自分の子供には 感情的になったり、キーキーキャーキャーなったり。ついつい「何で覚えられないの!」ってなっちゃう。で、結局キーキーなっても、子供はできるようにならないし。 これって、アウトプットさせようと思うから覚えていないことがわかるわけで、ひたすらインプットしていくことに専念しましょう。「これ、何の音?」って聞いても 良いのですが、答えが出なかったり間違った答えが返ってきた時は「これは〇〇だね」とか「これは〇〇だよ」と流しちゃいましょう。

教室に入会される時に お渡しした書類の中に、写真の音の表があると思いますが、これを指差し確認しながら順番に読んでいくだけでも効果があります。ただし、指差し確認をするのは生徒さんに してもらいます。指差し確認をしてもらいながら目で追って、一緒に音を読んでいきましょう。これを1日に何回か行うだけでもインプットされていきます。音符カードを 活用するのであれば、フラッシュカード式にインプットしていきます。知り合いの先生のお話ですが、音読みのインプットに1年ほどかかった・・・と言う先生もいらっしゃいます。 何度も諦めかけた、とおっしゃっていましたが、根気良く1年続けた結果、ようやくアウトプットされてきたとのこと。いろいろなパターンがあると思いますので、根気良く 続けていくことも大切です。ただし怒らない。

生徒さんが小さい場合や、新しいことを始める場合は、どうしても手がかかります。フラッシュカードにしても、親の手が 必要ですし横で見ておくことも必要です。ピアノは特に一人で演奏をする孤独な?練習になるので、聴いてもらいたいし見てもらいたいもの。そうやって手をかけた分だけ、上達度合いが 違ってくるのも本当です。お子さんの頑張りと、保護者の忍耐が試されています。怒らないでやっていきましょう。

ピアノレッスンは、生徒さんと講師の1対1のレッスンですから、2~3年ほど生徒さんと関わっていると、 生徒さんの苦手なところ・足りないこと・力を入れて学習をした方が良いことなどがわかってきます。じっくり生徒さんの様子を見てきているので、その生徒さんに必要な学習の 提案ができます。今回、音読みが遅いと感じる生徒さんは、決して音読みができていないわけではありません。読み方もわかっているし、ある程度の音域の音は読めるのですが、 曲の演奏になるとなかなか進みません。「定着していない」と言えばそうなのですが、曲の中で音を読むことに慣れていない感じがするのです。生徒さんは練習もしてくれていますし、 それなりに進んできているのですが、音読みが遅いために、1週間に進む曲の範囲が狭いのです。それって1週間で読んでいる音の数が少ないことを意味します。だから進みが遅い。 音読みに時間がかかるから進まないのか、進まないから音読みが早くならないのか、関係性はわかりませんが、音読みに時間がかかってしまうのは得ではありません。音読みをさっさと 終えて、弾く練習に重きを置いた方が良いに決まっています。

そこで、レッスン時間の10分〜15分くらいの時間を使って、音読み特訓をすることにしました。教室にある、 生徒さんの知らない曲を使って音読みをしてもらう特訓です。いろいろな楽譜の曲を読む特訓。教室では横で私が睨み?をきかせているので、生徒さんが間違った時にはすぐに指摘を することができます。自宅で同じように何かしらの曲(例えばテキストの後ろの方の弾いたことがない曲)を使って読む練習もできますが、必ず横に正しい音がわかる人が見ておく 必要があります。そうしなければ、正しいのか・正しくないのかわからない状態で読んでいるのでは意味がないからです。多くの楽譜を目にすることによって、音に慣らしていきましょう。 上達には、「数」をこなすことも必要です。当分の間、1週間に1度の特訓が続きます。

ここ近年は、体調不良の 場合の振替レッスンをお受けしていないので、前もってレッスンをお休みする予定がわかっているかと思います。その場合に、お渡ししている「振替希望届」を早めに提出くださる ことにより、私も予定が立てやすくなります。曜日によっては、振替のレッスン枠が取れない曜日もあります。ただ、月2回レッスンの生徒さんも在籍していますから、ケースバイケース。 週によっては空いてくることもあります。そのため、早めに振替の予定がわかっていると予定が立てやすくなります。また逆の場合もあって、あらかじめお休みをされるレッスン枠が わかっていると、他の生徒さんにご案内をすることもできます。どちらにしても、早めにわかっている方がスムーズですので、そのためにも「レッスン振替希望届」を予定が確定した 時点で提出をお願いいたします。

現在、12月までのレッスン予定を出していますから、レッスンノートや出席カードで確認をお願いいたします。また、1月についても早めに レッスン予定を出していきます。これまで通り、メールや電話での振替連絡もお受けしますが、すぐにお返事ができない場合がほとんどですので、その旨、ご理解くださいませ。 お互いに気持ちの良いレッスンを続けていくためにも、ご協力をお願いいたします。

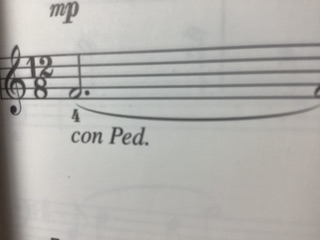

今日も音楽用語のお話です。生徒さんの演奏する曲の楽譜に、写真のようなcon ped. という表記が出てきました。 Ped. は、Pedale の短縮形です。ペダルのことです。ただ音楽用語は

イタリア語の表記ですから、読み方としては「コン ペダーレ」になります。音楽大学などの受験を考えるならば、イタリア語の正しい読み方も必要になりますが、要は意味がわかっていれば

良いので、コンペダルのように英語読みでもなんでも良いと思います。要は、中身ですよ、必要なのは。

今日も音楽用語のお話です。生徒さんの演奏する曲の楽譜に、写真のようなcon ped. という表記が出てきました。 Ped. は、Pedale の短縮形です。ペダルのことです。ただ音楽用語は

イタリア語の表記ですから、読み方としては「コン ペダーレ」になります。音楽大学などの受験を考えるならば、イタリア語の正しい読み方も必要になりますが、要は意味がわかっていれば

良いので、コンペダルのように英語読みでもなんでも良いと思います。要は、中身ですよ、必要なのは。この音楽用語の弾き方を説明すると、「ペダルを用いて」「ペダルを使って」 と言う意味です。まぁ、ペダルを踏め!ってこと。(ちょっと言葉が悪いですが)この場合のペダルは、1番右側についているダンパーペダルを指します。あの、音がウワ〜ンで響くペダルです。 ペダルを踏むことはわかったわけですが、細かく踏み方の記号が書いてありません。これは演奏者に任されているということ。適当に踏んでも良いのですが、この場合の適当は、なんでも良いから グチャグチャで・・・ではなく、綺麗に踏むならば適当で良いよ、ということ。まぁ、汚い音で響いていたらOUTです。ペダルは「耳で踏む」と言う言葉もあるように、自分の耳で音の響きを 確認しながら、綺麗な演奏ができるように踏みましょう。

生徒さん自身、最初はペダルを踏まずに演奏をしていましたが「ここの部分は、ペダルを入れたら綺麗だろうな」と思って いたとのこと。生徒さんのその感性は当たりです。例えcon Ped. の表記がない楽譜でも、自分で思ったことはやってみると良いと思います。特にポピュラー系の楽譜では、ペダルの表記が書いて いないことが多いですが(合唱の伴奏譜も同じこと)全くペダルを踏まない・・・なんてことはほぼ皆無。試してみて良いものは取り入れる、う〜んとなったら取りやめる、などの研究が必要です。 何だってやってみなきゃわかりませんし。楽譜の中に出てきたわからない言葉は、調べて演奏に取り入れるくらいの熱心さは欲しいかな。答えは全て楽譜の中にありますから、楽譜を隅々まで目を 凝らして見ていきましょう。

教室では「せこ技弾き」と読んでいますが、音楽用語にそんな言葉はありません笑

音を残しながら次の音へ渡していく弾き方です。

どうやったら音がつながるのか、どう頑張っても音がつながらないのか、考えることが求められます。

今、練習に取り組んでいるのは小学2年生の生徒さん。

1週間前に、楽譜の1段分の残すべき音に印をつけながらレッスンをしました。

残りは生徒さんに考えてもらいます。

1週間後、見事に「せこ技弾き」で弾けるようになっていました。

小さな2年生の生徒さんだって、十分考えて弾けるんですね。

子供の力は侮れない!

これからは、考えるピアノが始まりますよ。

大人生徒さんとのハノンのレッスン。

大人生徒さんとのハノンのレッスン。リズム変え練習で、1と2と3と・・・と正しく数えて弾かれています。

でも微妙に音の長さが短かったり長かったり。

やはりリズムの矯正にはメトロノームが活躍します。

今、優先させたいことはリズムの矯正なので、1番小さなリズムである8分音符単位でメトロノームに合わせます。

リズムが合うようになったら、次は4分音符単位で合わせます。

いつまでも小さな単位で合わせていると、音楽が小刻みになってしまいます。

音楽はフレーズで感じてほしいから、 だんだんと大きな単位でメトロノームを合わせるようにしましょう。

正しいリズムで流れるような音楽が、最終目標です。

春休み中の平日開催です。

教室からは1番近いホールになりますから、 参加しやすいのではないでしょうか?

ピアノ教室自体の発表会を行っていないので、ピティナ・ステップが発表会という位置付けです。

参加を希望する生徒さん、 興味のある生徒さんは、お声かけをお願いいたします。

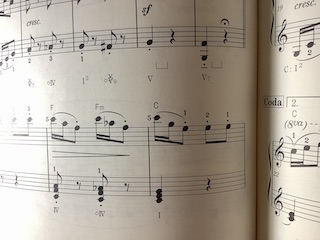

楽譜の中の音符の長さ、きちんと見極める力が必要です。

楽譜の中の音符の長さ、きちんと見極める力が必要です。そしてそれを弾き分ける力が必要です。

ざっと、この写真の中だけでも、8分音符のスタッカート、 4分音符のスタッカート、普通の4分音符があります。

スタッカートだからって、ついている音符が違えば長さが違います。

4分音符だからって、スタッカートと そうでない音符では、これも長さが違います。

楽譜を見た時に、そこに気がつけるかどうか?

気がついて、弾き方を意識できるかどうか?

全て同じに 弾いていたのでは、書いてある意味がありません。

違えて欲しいから、違えて書いてありますよ。

数えながら弾くことを断固拒否するので、1ヶ月近く4分音符も8分音符も同じ長さで演奏しています。

正しく弾けるように導くことが私の仕事だと思うので、数え弾きを提案していますが、断固拒否。

メトロノームに合わせることを提案しましたが、 メトロノームの用意が難しいよう。

横で保護者に数えてもらうことも提案しましたが、それも無理。

「正しく弾けるようにするためには、普通は 数えながら練習するよ」に対して、「それは先生の普通でしょ?」と返ってきました。

言われて見たらそうかもしれません。

正しく弾くだけがピアノでは ないと思います。

好き勝手に弾くピアノもありだと思いますが、それはレッスンなのか?

レッスンとしての私の考えは、楽譜を正しく弾くこと、表現力を つけること。

そうなるように生徒さんを導くことだと思うので、弾き方の提案や練習方法の提案をしています。

あれも無理、これも無理、それはやりたくない・・・ ここまできたら私も無理。

この先、どんなレッスンになっていくのだろう・・・。

今回の練習曲も意気揚々と弾き始めました。

い〜い感じで聴いていたのですが、ん?そのまま聴き続けても、ん?んん?

これはダメだと思い途中でストップ。

この曲はタイが多く出てくる曲に なっていますが、お構いなくタイを弾いていました。

タイの記号を学習しても、そんなに頻繁にタイが出てくることはありませんが、それでも忘れては いけない記号です。

音を正しく弾くことに意識が集中していると、その他のものが目に入らなくなってしまいます。

楽譜全体を見る力が欲しいです。

音読みやリズムが正確で、読譜が早い生徒さんです。

強弱も表現して弾いてくれますが、音が 汚いまではいかないけれど綺麗じゃないかな。

乱暴に弾いているわけではないと思いますが、雑な音に感じてしまいます。

1週間前に「綺麗にしたい宣言」を勝手に? してから、指先意識、弾き方意識を促してきました。

1週間後、音が少しまろやかに感じました。

何でも良くしていこうと思うのなら、本人の意識が大切。

素直に 注意事を受け取ってくれる生徒さん、きっと音が変わっていきます。

楽しみ。

保護者の方から、欠席連絡・振替連絡・その他相談事などをメールでいただくことが多々あります。

振替用紙も作成してありますが、別にメールでも構いません。

もちろん内容を見て返信をしていますが、結局その後の連絡が途絶えて振替レッスンができないことも。

また、こちらからお子様の様子や レッスン内容についてメールでご連絡を差し上げても、何の音沙汰もない保護者も一定数いらっしゃいます。

振り替えの申込メールは一生懸命なのに、こちらからの連絡は スルー。

結構モヤモヤすることが多いです。

中には、丁寧に電話で連絡をくださる保護者の方もいらっしゃって、保護者の熱量の違いを感じます。

生徒さんが 2~3年生になってくると、レッスンも一人で通われることが多くなります。

それは良いのですが、もっと関心を持ってもらいたい。

保護者の熱量・関心度が高いお子さんは、上達のスピードも早いです。

せめて、連絡ごとの返信だけでもしましょうよ。

振替用紙も作成してありますが、別にメールでも構いません。

もちろん内容を見て返信をしていますが、結局その後の連絡が途絶えて振替レッスンができないことも。

また、こちらからお子様の様子や レッスン内容についてメールでご連絡を差し上げても、何の音沙汰もない保護者も一定数いらっしゃいます。

振り替えの申込メールは一生懸命なのに、こちらからの連絡は スルー。

結構モヤモヤすることが多いです。

中には、丁寧に電話で連絡をくださる保護者の方もいらっしゃって、保護者の熱量の違いを感じます。

生徒さんが 2~3年生になってくると、レッスンも一人で通われることが多くなります。

それは良いのですが、もっと関心を持ってもらいたい。

保護者の熱量・関心度が高いお子さんは、上達のスピードも早いです。

せめて、連絡ごとの返信だけでもしましょうよ。