講師から

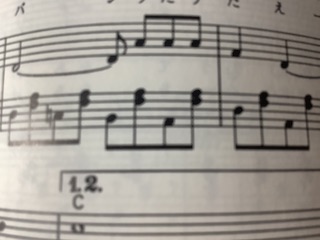

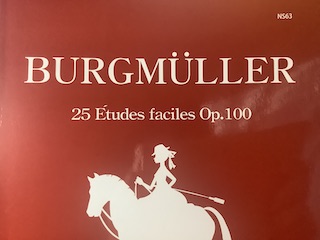

ブルグミュラーNo.23を見事な演奏で終えた小学生の生徒さん。

ブルグミュラーNo.23を見事な演奏で終えた小学生の生徒さん。この23番では、新しくアクセントペダルを学びます。

アクセントペダルとは、音を弾くのと同時に踏むペダル。

ペダルって音の後から踏むんじゃないの?

そうです、ペダルは音の後が基本です。

基本はそうですが例外もあって、その例外がアクセントペダルです。

大きな音で響かせたい時には、アクセントペダルを入れます。

慣れない間はペダルを踏むタイミングがズレやすいので、耳で音の響きをよく聴く必要が あります。

頻繁に出てくるものではありませんが、踏めるようになっておくと良いペダルです。

つむぎ歌の曲を弾いてきてくれた小学2年生の生徒さん。

つむぎ歌の曲を弾いてきてくれた小学2年生の生徒さん。どりーむ6テキストの最終曲だったので宿題の曲になっていますが、私個人的には、この段階で演奏するには 難しい曲だと考えています。

でもまぁ、練習はしてもらいますけど。

生徒さんの演奏は、曲の弾き始めから違っていました。

それは良い意味で。

2拍子が感じられる弾き始め。

考えて弾いていることがわかる演奏そのもの。

中間部の左手の旋律部分も、意識して弾いていることがわかる演奏だし、何より小学 2年生では辛いであろうオクターブを頑張って弾いてくれていました。

レッスンの最後に、それらのことを生徒さんに聞いてみると、自宅練習時にお母様から助言が あったとのこと。

2拍子が感じられていないよ、だったり、CDケースで指広げをしたら?だったり。

だから、曲を仕上げるのに苦労したんだよ・・・との言葉も ありました。

保護者の方がピアノ練習に関わってくださることに感謝だし、それらを素直に受け取れる生徒さんも素晴らしい。

保護者の自宅練習の関わりって、 本当に重要です。

関わらなくても上達はしていきますが、上達のスピードが違います。

そして生徒さんの素直な姿勢も、上達には重要になります。

少しの 時間でも、お子様のピアノを聴いてあげて欲しいです。

今朝も朝からレッスンお休みの連絡がありました。

今朝も朝からレッスンお休みの連絡がありました。実は体調不良の連絡は、1月から続いています。

1月は大人の生徒さんのお休みが多かったのですが、最近はお子様の お休みが多いかな。

元気ならば、多少の風邪程度ではレッスンは来ていただいて構いません。

元気でも、発熱している場合はレッスン不可。

振替レッスンもなしです。

よく聞かれるのは、家族がインフルエンザだけど大丈夫ですか?ってこと。

あくまでも本人ベースで判断しますから、本人が熱があるかどうか、です。

熱がなくても辛い場合は、お休みされた 方がよろしいかと思います。

最後にもう一つだけ。

風邪の予防には「うがい」が効果があることをご存知でしょうか?

お馴染みのカバさんのついたうがい薬、これでガラガラするだけでも 違うと思います。

もちろんカバさんでなくても良いと思いますが。

できる限りの対策をして乗り切っていきましょう。

まだまだ油断は禁物です。

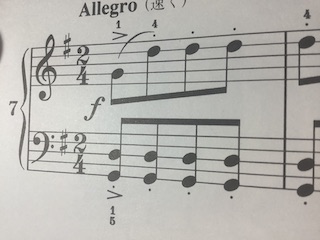

「間違っていると思う・・・」と言って弾き出した生徒さん。

「間違っていると思う・・・」と言って弾き出した生徒さん。間違っていると思うのなら、直してくれば良いじゃん!、って言うのは私の心の声(笑)

曲を聴かせてもらったところ、何も間違っていない、むしろ上出来。

何のことを言っているのだろうと生徒さんに確認すると・・・?

この曲、ファ♯の曲なのですが、 実はこの曲にはファの音は出てきません。

わざわざ♯が書いてあるから、ファの音が出てくると思っていた生徒さん。

♯をつけようと意気込んでいたのに、つける音がない!

音読みをどこかで間違っていると思ったのだそう。

不安になっちゃったんだね。

調号の記号があるから、必ず出てくるというものではありません。

まぁ、これは ト長調という調で曲が作られているということ。

♯をつける音が出てこなくても不安になることはありません。

大丈夫、素晴らしい仕上がりになっていましたよ。

似たようなフレーズが続く曲。

似たようなフレーズが続く曲。音、ミスちゃった?

そうして楽譜を見直すと、自分がどこを弾いていたかわかんない。

これ、迷子になっています。

挙句の果てに、いくつか音を弾いてみて納得の音が出たら弾き進もうとする。

これ、完全に耳コピ状態で弾いています。

これでは、楽譜を読めるようにした 意味がないんだよ💢

大きくして始めた生徒さんにはありがちなパターン。

頭の中で解決しようとしている証拠。

ピアノって楽譜を見ながら弾き進めることが 基本です。

例え暗譜をしていたとしても、鍵盤ばかり見て演奏をするわけではありません。

まずは楽譜をきちんと見ながら弾くクセをつけましょう。

迷子にならないで。

「これまでに学んだことを守って弾いてきてね」と言う、投げやり的な宿題の出し方をしました。

私のお得意、意地悪全開です笑。

楽譜を広げてもらうと、生徒さんの書き込み。

「楽語」=音楽用語の意味が書き込んでありました。

書き込んであるくらい なので、当然、そのように弾いてくれています。

もう、その曲そのもの。

演奏の答えは楽譜の中にしか書いてありません。

「楽語」もその一つ。

中級以上のテキストには、多くの楽語が出てくるようになります。

楽語の意味を暗記をする必要はないと思いますが、演奏時にはわかっていないと表現ができません。

曲を理解しようとする気持ちが溢れていて、嬉しいレッスンとなりました。

あと1ヶ月と少しで春休みに入ります。

あと1ヶ月と少しで春休みに入ります。学生の生徒さんたちには待ち遠しい春休み。

生徒さんの中には、既に春休みの旅行の予定が決まっている生徒さんも いらっしゃって、楽しみにしているようです。

ピアノレッスンは、春休みであっても関係なく行います。

レッスン時間も通常と変わりません。

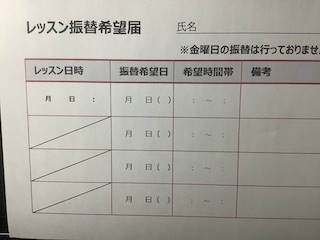

何人かの 生徒さんからは、振替のメールをいただいたり、レッスン振替希望届を提出していただいています。

予定が決まっていて、通常レッスンが困難な場合には早めの 連絡をお願いしたいです。

遊びもピアノ練習も有意義なものにしていきましょう。

幼稚園の先生とのレッスン。

幼稚園の先生とのレッスン。一定の速さで弾いていた曲ですが、途中から急いで弾いている?

曲が突っ走ってしまいました。

生徒さん、実はいつも同じところで 曲が速く突っ走ってしまいます。

いつも同じところ・・・の場合は、大抵、原因になるものがあります。

生徒さんの曲で言えば、同音連打のラララのところ。

他の 生徒さんにも同じことが言えますが、同音連打やスタッカートのところは要注意です。

同音連打やスタッカートは、指が鍵盤に触れている時間がどうしても短くなってしまいます。

短くなった分だけすぐに次の音を弾いてしまうと、結果的に突っ走ってしまうことになります。

同じ音でも跳ねていても、その音符の持ち時間は変わらないはず。

原因を探るって 大事だよ。

リズムの変化を学習する曲の練習。

リズムの変化を学習する曲の練習。正確なリズムが刻めていないので、メトロノーム練習をお願いしました。

それも、8分音符単位でのメトロノーム。

リズムを正しく刻むために、小さな単位での合わせ練習をするのですが、実はこれにはデメリットも。

小さな単位でばかり合わせていると、音楽自体が小刻みに 奏でられてしまいます。

ですからリズムが正しく刻めるようになったら、大きな単位でのメトロノーム練習に切り替えます。

メトロノーム練習をするときに、 メトロノームと一緒に自分の口でも数えるのがオススメ。

大人の生徒さんにそのことを提案しましたら「インプットだけではなく、アウトプットも大事ですよね」と、 おっしゃっていました。

本当にそうですね。

メトロノームを聞くだけではなく、一緒に声を発してみる。

数え方のリズムが身について良いと思います。

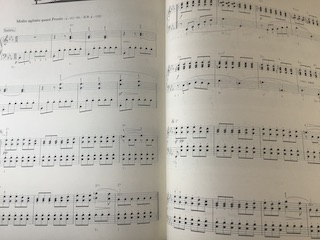

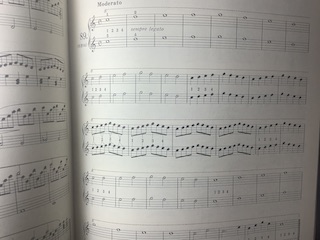

このテキストの学習に、時期を同じくして進んだ低学年の生徒さん2人。

このテキストの学習に、時期を同じくして進んだ低学年の生徒さん2人。ピアノの基礎学習を終えて、表現力をがっつり学ぶ位置付けです。

逆に言えば、表現をつけないで 演奏するのだったら、このテキストに進む意味がありません。

それだけに、考えることも多くなります。

音やリズム、スラーなど楽譜通りは当たり前、そこに楽語の意味を 考えての演奏になります。

低学年の生徒さんたちには難しいレッスンとなりますが、頑張ってほしい。

試練のレッスン。

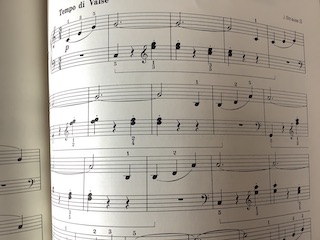

ポリフォニー音楽=多声音楽の学習です。

要は、あっちにもこっちにも旋律が出てきちゃって、あっちもこっちも大事な音楽。

バッハインベンションは、このポリフォニーの音楽の代表格ですが、これが一筋縄ではいかない。

ソナタ曲も弾きこなす大人生徒さんなので、弾けないわけではありません。

でも、 バッハの音楽には聴こえない・・・。

それだけ難しいということ。

片手練習で弾き方や歌い方を確認したりのレッスン。

最近、そのインベンションの曲がバッハの曲に聴こえるように なってきました。(失礼な物言いですが・・・)

生徒さんも同じように感じていらっしゃるらしく、「バッハになってきた」とおっしゃいます。

曲をその曲らしく聴かせるって本当に 難しい。

あともう一息です。

バッハをバッハにしてしまいましょう。

小さな生徒さんと違って、楽典的なこと(音やリズムなど、ピアノを弾くことに必要なこと)や手の形など素晴らしい。

ここまでは全く問題ないのですが、実は生徒さん、ピアノ演奏時はかなりのド緊張。

と言うのも、生徒さんは「1つも間違えないで弾くこと」を目標に弾いているから。

ミスなく弾くことは重要です。

でも、それが全てではないかな。

音を楽しむことが音楽。

だからもっと楽しんで弾いて欲しいよ。

間違えなければ上手ってことでも ないし。

楽しむことも忘れないで。

ここまでくるのに長かった(笑)

生徒さんは16分音符の練習に進んでいきますが、速いリズムを弾くには整った手が必要になります。

指先が下向きになっているのが整った手。

力任せに押さえつけている指は、指先があっち向いたりこっち向いたりしてしまいます。

ゆっくりな曲はそれでも弾けますが、速いリズムは 弾くことができません。

結局、手の形を矯正することになります。

どうせやんなきゃいけないのなら、最初から整えていた方が良いですね。

そんなわけで、手の形については習い始めから 口うるさく言っているのですが・・・。

指先を下向きに、鍵盤に対してストン!と押すようにしていきましょう。

手の形に気をつけて練習をしてくれたことがわかります。

じゃ、通して弾きましょう・・・と なったのですが、通して最後まで弾くことができず。

実はこの曲、レガート2回、スタッカート2回の計4回の繰り返しがある曲。

それでも16小節分の長さの 曲なので長くはない。

でも弾けない。

これは、16分音符が弾けないのではなく指体力がない証拠。

短距離は走れるけど、長距離は無理・・・的なこと。

16小節程度は弾けるようになって欲しい。

生徒さんには指体力をつけるための別メニューを用意。

指体力も必要よ。

音の響きをよりクリアに、そしてグリッサンド時の指の負担を軽くしてもらいました。

結果、かなり改善されたように感じます。

音の響き、とても良いです。

良い調律師さんに巡り会えて、ここ3年同じ調律師さん。

こちらの要望に沿うように改善を試みてくださいます。

ピアノは湿度などの環境で良くも 悪くもなります。

また、良いタッチで弾いているピアノは、消耗品の減りが少ないとのこと。

教室のピアノ、30年ほど使っているピアノですが、実は消耗品の減りが少ないです。

生徒の皆さんが大切に使ってくださっているからだと思います。

ありがとうございます。

今回は、鍵盤を1本1本取り出して、調整をしていただきました。

これからも大切に弾いて いきましょう。

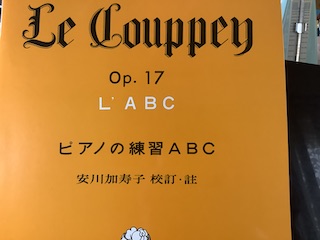

普段は「ゆっくり丁寧に」弾くことをお願いしています。

普段は「ゆっくり丁寧に」弾くことをお願いしています。速くて間違いばっかり・・・になるくらいなら、ゆっくり弾いて欲しい。

ですが、ゆっくりばかりで弾いちゃいけない 曲もあります。

それはツェルニー、ブルグミュラー。

ツェルニーは指を鍛えるため、指体力を養うための教材なので、ゆっくりでは学習の意図が違ってきます。

ブルグミュラーは、 表現力を学びますから、その曲が求めている速さは必須。

速度記号やメトロノームの具体的な数字が書いてありますから、守るようにしましょう。

まれに、これはちょっと・・・と言う速さが 指定してあることも。

そんな時は生徒さんと一緒に速さを探っています。

この2つの練習曲については、求められている速さに近づけて仕上げて欲しい曲集です。

既に何人かの生徒さんから、4月からのレッスン曜日変更のお願いをいただいています。

既に何人かの生徒さんから、4月からのレッスン曜日変更のお願いをいただいています。進級される生徒さんはもちろん、学年が上がることによって現状のレッスン曜日・時間での レッスンが難しくなることもあるかと思います。

学習塾などは、2月から新年度が始まります。

他の習い事との兼ね合いもあるかと思いますが、変更を希望される生徒さんは、 早めにお知らせください。

具体的な曜日・時間が決定していなくても、変更予定の生徒さんはお知らせいただくと、その後の変更がスムーズです。

私の方でも、他の生徒さんとの 組み合わせを考えられますので、変更予定の方お知らせください。