講師から

フルートの伴奏をすると言う生徒さん。

フルートの伴奏をすると言う生徒さん。何かしらの伴奏をする曲のレッスンで大切にしていること、それはバスの音。

楽器の伴奏だけでなく、合唱の伴奏曲の場合でも 同じこと。

そもそもピアノ自体が伴奏になるので、裏方です。

だからと言って、小さく目立たないように弾く・・・と言うことでもなくて。

相手の音楽を上手に 響かせてあげるのが伴奏の役目。

そこで重要になるのがバスの音。

自分が弾いているバスの音を、よく聴いてほしい。

不思議なのですが、聴きながら弾くとバスの音が 際立ってきます。

大きな音で弾く、ではなくて際立ってきます。

そのバスの音に自分の右手の音楽を乗せて、さらに相手の音楽を乗せると良い感じに。

自分の弾いている 音が聴けるようになると、演奏は格段に違ってきます。

はじめて見る楽譜でも、スルスル読めていれば弾くことができます。

それは大きな生徒さんでも一緒。

自宅で練習をした曲でも、スルスルと音読みが口から出てこない曲は弾けません。

音が頭の中に入ってこないので、指がどこに向かっていけば良いのかわからないのです。

「片手練習をしましょう」とよく言いますが、音を言いながら同時に弾いていくと音読みも早くなります。

ドレミを発しながら弾いていくと、それだけ頭の中に音が刷り込まれていきます。

スルスル読んでいた年少さん、読めた曲は上手に弾いてくれました。

弾けると楽しいピアノです。

体験レッスンに来てくださった大人生徒さん。

体験レッスンに来てくださった大人生徒さん。大人生徒さんの場合は、ピアノ経験がある方も多く使用する教材もさまざま。

お子様の場合は、いちから始めることが多いので、 選択肢は多くありません。

大人ピアノは、楽譜を読めるようにしたいのか耳コピなのか、にも関係してきます。

経験のある大人生徒さんでしたが、忘れていることも多いから・・・と、 楽譜の読み方からおさらいをすることに。

将来的に弾きたい曲があるようで、その曲に向かって基礎を固めていきます。

大人でも子供でも、ピアノは先生と生徒さんとの相性が 重要です。

「こんな先生はイヤだな・・・」と思いながらでは楽しめませんし上達も難しい。

早速、来週からピアノレッスンを始めることになりました。

まずは楽しく 進めていきましょ。

でも、指先には「力」が必要です。

指先の力がなかったら、ふにゃんとした指で弾くことになりますから。

力を抜くのは、肩や腕。

肩や腕に力が入っていると、音が硬くなって伸びがない音になってしまいます。

欲しいのは「芯の入った音」

音の性質は目に見えるものではないので 難しいのですが、横で聴いているとよくわかります。

音に指の重みが乗っていると「芯の入った音」になります。

そのために必要なのは、まずは自分の音を聴くと言う意識。

聴こうと思えば弾き方も変わります。

教室には、プッシュポップやリトミックスティックなど、ピアノ学習に関係するものが置いてあります。

教室には、プッシュポップやリトミックスティックなど、ピアノ学習に関係するものが置いてあります。その箱の中から小学3年生の生徒さんが取り出したものは、お手玉。

「わ〜い、お手玉だ〜」と喜んで遊んでいましたが、実はこれもピアノに必要なグッズ。

お手玉は、手首を柔軟にしてくれます。

ピアノを弾くには、柔軟な手首が必要です。

フレーズ(スラー)を切る時、最後の音はやさしく弾きますが、実はここで手首がうまい具合に抜けるとやさしい音になります。

しっかりした和音の音が欲しい時も、手首で弾くことになります。

「そんな話、聞いていないわよ」と、おっしゃる生徒さんもいると思います。

スラーを切ることを守れていなかったり、和音が綺麗に弾けていなかったりでは、まず正しく弾くことが優先されます。

弾き方学習は正しく弾けてからです。

概ね、初級を終える頃から中級レベルに進むと、弾き方学習に進みます。

前置きが長くなりましたが、お手玉は手首を柔軟にするのにはピッタリ。

他にはヨーヨーやお祭りの水ヨーヨーでも、手首には一役買ってくれます。

時間のある方は、教室のお手玉やってみて。

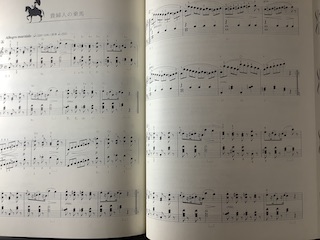

ブルグミュラーテキストを学習する生徒さんにお伝えすること。

ブルグミュラーテキストを学習する生徒さんにお伝えすること。それは「1曲仕上げるのに、1ヶ月以上かかることもあるということ」

その曲らしい表現ができないと先には進めない、 ということ。

そんなブルグミュラーですが、2回のレッスンで合格して進んでいく、驚異的な生徒さんがいらっしゃいます。

1回目のレッスンで既に、ゆっくりだけど曲の雰囲気を 掴んで弾いています。

レッスンでは、手首の使い方や効果的な練習方法などを伝授。

音ミスやリズム間違いがないので、レッスンがサクサク進みます。

時々、スラーをミスって いることもありますが、そこはご愛嬌。

そして2回目のレッスンでは、完璧なまでに仕上がっています。

小学校低学年の生徒さんで、この完成度は流石です。

先が楽しみ。

ブルグミュラーNo.13。

ブルグミュラーNo.13。この曲は保持音の練習曲。

保持音とは、ある音を押さえながら他の音を弾く弾き方。

この曲を練習中だった大人生徒さん、保持音の弾き方が上手だったので、 ペダルを入れてもらうことに。

この曲は実はペダル入りの曲ではありません。

ですが、保持音に合わせて細かくペダルを入れても良いかな、と思います。

このあたりは好みの問題も ありますので、1つの弾き方として提案してみました。

生徒さん、ペダルを入れたら保持音が保持音でなくなっていました悲。

保持しながらペダルを入れると良い感じになるのに、ペダルを 入れるから保持音をしない・・・と言うことではありません。

ペダルを入れる時の基本の考え方は、より良い演奏にするため。

例外的に、小さなお子様が足らない技術を補うために入れるペダルも ありますが、基本は補うためのペダルではありません。

良い演奏をさらに良くする、さらに響きを豊かにする、ためのペダルでなければいけません。

ペダルを入れるから、手の演奏はどうでも いいや・・・ではいけません。

頼りすぎないペダルを目指したいものです。

元気にやってきた小学3年生の生徒さん。

元気なのは良いけれど、バッグの中に入っていたのは学校図書で借りた本が2冊だけ。

・・・と、色鉛筆が何本か・・・。

普通なら電話をして持ってきてもらうのですが、お家の人の助けは借りられない。

取りに帰るのはイヤだと言う生徒さん。

じゃ、どうする?

「自由にピアノを弾く日に する」と言う生徒さんの希望で、ピアノ自由弾き。

「ねこふんじゃった」が弾けるようになりたい、とのことで、ねこふんじゃった特訓になりました。

それにしても、レッスン関係のものが 何もない、と言うのは困りものです。

家を出る前に確認してね。

元気なのは良いけれど、バッグの中に入っていたのは学校図書で借りた本が2冊だけ。

・・・と、色鉛筆が何本か・・・。

普通なら電話をして持ってきてもらうのですが、お家の人の助けは借りられない。

取りに帰るのはイヤだと言う生徒さん。

じゃ、どうする?

「自由にピアノを弾く日に する」と言う生徒さんの希望で、ピアノ自由弾き。

「ねこふんじゃった」が弾けるようになりたい、とのことで、ねこふんじゃった特訓になりました。

それにしても、レッスン関係のものが 何もない、と言うのは困りものです。

家を出る前に確認してね。

大人生徒さんの、どうしても速さ通りに弾けない1小節。

大人生徒さんの、どうしても速さ通りに弾けない1小節。片手で弾いてもらうと上手に弾ける1小節。

両手になると極端に遅くなってしまいます。

生徒さんの中で何かに引っかかっているのだと 思うのですが、弾けるようにしたい。

これは、ひたすら部分練習が必要です。

レッスンでは、私の「もう一回、もう一回」で部分練習を行います。

それこそ、5回連続して弾けるようになってくると、本当に弾けるようになっていきます。

やっぱり部分練習が1番効果があります。

部分練習、重要です。

ブルグミュラーテキストの最後の曲まで進んできた、小学生の生徒さん。

ブルグミュラーテキストの最後の曲まで進んできた、小学生の生徒さん。これは、教室で言うところの中級レベル。

ここまで進んでくると、ピアノも楽しくなります。

自分で楽譜を見る力がついていますから、好きな曲が弾けるレベル。

だから、習い始めたピアノも中級レベルまで来てほしい。

参考までに、中学校の合唱コンクールの伴奏譜も、 ここまで進んでいると無理なく弾けるようになります。

ですが、このピアノの楽しさを味わうことなく辞めていく人も少なくありません。

楽しさを味わう前に辞めてしまうのは、 もったいないけれど・・・。

みんな、ここまで来て〜。

ピアノの椅子に座っても、一向にピアノを弾く気持ちがない未就学の生徒さん。

「弾いてみようか・・・」と声をかけても、あっち向いたり、おしゃべりが始まったり。

お家で練習した通りに 弾いてくれたらよいのだけど・・・。

生徒さん曰く「家でピアノ弾いていない」

あ〜、これはピアノを弾くクセがついていないよう。

ピアノの椅子に座ったらピアノを弾く、要はピアノの練習を 習慣化しなければなりません。

ピアノを弾く、と言うことが習慣化されていないので、教室に通ってきても弾くことができないのだと思います。

ピアノは練習が必要な習い事なので、習い始めたら練習が 必要です。

ピアノは弾くもの。

ピアノを弾くクセをつけてほしい。

「弾いてみようか・・・」と声をかけても、あっち向いたり、おしゃべりが始まったり。

お家で練習した通りに 弾いてくれたらよいのだけど・・・。

生徒さん曰く「家でピアノ弾いていない」

あ〜、これはピアノを弾くクセがついていないよう。

ピアノの椅子に座ったらピアノを弾く、要はピアノの練習を 習慣化しなければなりません。

ピアノを弾く、と言うことが習慣化されていないので、教室に通ってきても弾くことができないのだと思います。

ピアノは練習が必要な習い事なので、習い始めたら練習が 必要です。

ピアノは弾くもの。

ピアノを弾くクセをつけてほしい。

教室では、本番を迎える生徒さんにオススメしている「本番練習」と言うものがあります。

本番さながらに弾いてもらう練習です。

本番では直前まで練習ができるわけではないので、自宅でも隙間時間を使って1回のみの演奏練習をしてもらいます。

食事の前、学校に行く前、お風呂に入る前・・・など、ピアノの練習ではなく1回だけ 弾く練習。

お辞儀から始めてお辞儀で終わる。

当日の衣装や靴の確認も忘れずに。

サイズが小さくなっていたりすると、演奏に支障をきたします。

本番に向けた準備、しっかり行いましょう。

どうしても必死になりすぎて、指がバタバタ。

そうすると音もバタバタ。

綺麗に音がまとまらなくなってしまいます。

大きなまとまりの音楽で、一気に弾きたい16分音符。

指の動きは最小限にして弾きましょう。

そして音楽も大きく感じて弾きます。

できれば16分音符のリズムを口で歌いながら弾くと良いですよ。

歌っているように弾く、ピアノの基本です。

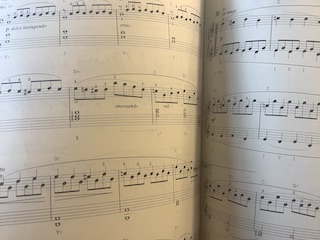

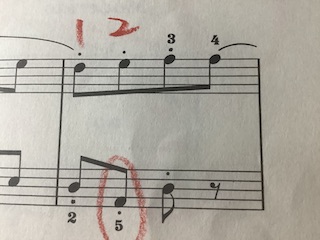

加線の音も、五線の中に出てくる音同様、スラスラ読みたいもの。

教室では、加線の音もタイムを計って音読みをしています。

時間内に読めなくても、せめて読み方だけは覚えておくと1つ1つ音を数えなくても便利。

赤丸の音はドとミの音になりますが、何となく串に刺したダンゴのようにも見えませんか?

真ん中のドの音から1つ飛ばしの音読みを知っていると、すぐに読むことができます。

ぜひ、ダンゴ読みを覚えて音読みに時間がかからないようにしてしまいましょう。

音やリズムは気をつけて弾いてきてくれますが、スラーは見落としている生徒さん結構多い。

スラーは音楽のまとまりなので、無視をするのは良くありません。

それって音楽を感じていないことと一緒。

どうしても音とリズムばっかりに目がいってしまいますが、スラーは大事。

最初に楽譜を見るときに、音・リズムと一緒にスラーまで見ておきましょう。

音・リズム・スラーは3点セットで。

そうすることで曲の仕上がりが早くなります。

ピアノの練習はしているけれど、何となく弾いていたりしませんか?

どんなことに注意をして弾くのか、意識をしないまま弾いているのなら、練習がもったいないです。

先生に弾いておくように 言われたから・・・で弾いているのだとしたら、それは間違い。

そりゃ、弾くように言うわよ💢

私、先生なんだから。

上手になってもらいたいし、間違いは直してもらいたいから。

どうせ弾くのだったら(って、練習は必要だからね)真剣に練習に向き合いましょう。

何を直す為の練習なのか、何に注意をしなきゃいけないのか。

学生の皆さんはちょうど春休み。

取り敢えず練習をするピアノからは卒業しましょう。

どんなことに注意をして弾くのか、意識をしないまま弾いているのなら、練習がもったいないです。

先生に弾いておくように 言われたから・・・で弾いているのだとしたら、それは間違い。

そりゃ、弾くように言うわよ💢

私、先生なんだから。

上手になってもらいたいし、間違いは直してもらいたいから。

どうせ弾くのだったら(って、練習は必要だからね)真剣に練習に向き合いましょう。

何を直す為の練習なのか、何に注意をしなきゃいけないのか。

学生の皆さんはちょうど春休み。

取り敢えず練習をするピアノからは卒業しましょう。

ブルグミュラーまでの学習では、曲名から想像をして弾き方を考えてきました。

ソナチネには、その曲名が ありません。

どうする?

曲名がない場合は、曲の雰囲気から考えるようにします。

元気な曲なのか、悲しそうなのか、ほんわかした曲なのか・・・何かしら感じるものが あると思います。

その上で、これまで学んだことを生かして曲を仕上げます。

曲の内容も難しくなるソナチネ。

心して取り組んでいきましょう。

せっかく練習してきてくれたのに、音ミス連発。

そもそも加線の音が読めていない。

本当はパッと読めた方が良いです。

パッと読めなくても、ゆっくりでも正しく読めれば良いけれど、それもない。

音ミスをするって本当にもったいない。

レッスンの中で音ミスを直すことに専念しなきゃいけないから。

弾き方だったり表現の方法だったりのレッスンが、後回しになっちゃう。

やっぱり上手な人って、音はそうそう間違いません。

これから先、加線の音って普通にたくさん出てきます。

本腰を入れて、加線の音に向き合いましょう。

メトロノーム記号は、付点四分音符=66。

大抵は四分音符=◯ で書いてあることの多い数字。

この数字の考え方は、1分間に◯回、四分音符を 弾く速さになります。

って言われても・・・って感じですよね?

要は四分音符のリズムを◯の数字に合わせた速さで弾けば良い、ということ。

では、今回の付点四分音符=66の 考え方は?

この場合は、この音符のリズム(付点四分音符)を66の数字に合わせると言うこと。

この曲は、付点四分音符が1小節の中に2つ入るリズム。

6拍子の曲って、大まかに リズムを取ると、3拍子が2つ入っていると言うことなので、2拍子で弾くことができます。

66の2拍子で弾くことが正解になります。

ですが、ここで問題発生。

1拍の中に8分音符を均等に3つ 入れ続けるって、結構難しいです。

ですから、合わせやすく練習をするためには、8分音符単位でメトロノームを合わせたい。

付点四分音符の中には8分音符が3つ入りますから、66を 3倍した198の速さが8分音符を弾く速さになります。

要は、合わせたい音符の単位に数字を変えていきます。

慣れるまでは、小さな音符の単位に合わせて練習をすると良いです。

曲は申し分なく仕上がっています。

私から生徒さんへの声かけは「いつも通りに弾いてきてね」

「いつもよりも 上手に弾いてきてね」なんてことは言いません。

大体、いつもよりも上手に弾くなんて、そんなピンポイントの舞台でなんて弾けっこない!

いつも通りで良いのです。

いつもが上手に弾けるようになっているので、そのままで。

恥ずかしい曲の仕上がりになんてしていませんよ。

いつも通りの演奏で、舞台を楽しんでほしいと思います。

生徒さんの練習曲、1段ごとにだんだんと小さく弾く曲になっています。

生徒さんの練習曲、1段ごとにだんだんと小さく弾く曲になっています。メゾフォルテ→メゾピアノ→ピアノ というふうに。

音の大きさを3種類用意して弾くことになります。

1段目から2段目、上手に小さくなりましたが、2段目から3段目が変わらず。

そう、1段目から2段目を必要以上に小さく弾いてしまっているため、それ以上小さな音にできなくて。

音の大きさの配分って意外に難しいです。

だんだん大きくする場合は掴みやすいのですけど。

ただ今回はだんだん小さくです。

こんな時は、逆から音の大きさを考えると良いでしょう。

まず3段目の1番小さな音の大きさを、どのくらいで弾けるのか考えます。

その次に2段目の大きさを考えて、それから1段目の大きさを考えます。

逆から考えていくと、だんだん大きくなって いきますね。

時には逆から考えてみると、表現しやすくなりますよ。