講師から

する・しない は自由ですけど。

最近、練習曲に加線の音が出てくるようになって、間違い多発の生徒さん。

加線の音って普通に出てくるので、読めた方が良いです。

五線の中の音読みを合格して、第二弾の加線の音読みをやめていた生徒さん。

やはり不便だと思ったのか、加線の 音読み学習に取り組んでくれるようになりました。

その結果、ト音記号の加線の音読みは合格!

この調子でヘ音記号も読めるようにしていきましょう。

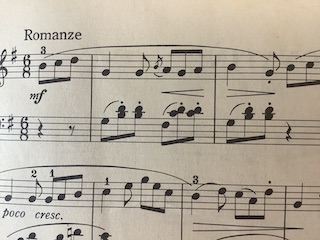

これは、「歌うように」の意味。

もちろん、歌いながら弾くわけではありません。

音・音楽に表情をつけると言うこと。

具体的には強弱をつけると言うこと。

まぁ、カンタービレが書いていなくたって、演奏には表情をつけるものですが・・・。

この場合の表情のつけ方は、フレーズの1番上の音に向かって クレシェンド、1番上の音から下に向かってデクレシェンドをかけると良いです。

100%当てはまるとは限りませんが、表情のつけ方の基本は、上行の音型はだんだん大きく、下行の音型はだんだん 小さくになります。

自分で実際に声に出して歌ってみるとよくわかります。

高い声を出すときの方が、パワーが必要ですよね?

カンタービレは、よく見る楽語になりますから、覚えておくと 良いでしょう。

表情のつけ方の基本を知って、活用できるようにしていきましょう。

あっ、残念、音が鳴らない。

なんで?どうして?

それは、打鍵のスピードがあまりにも遅すぎるから。

ピアノは、ハンマーが下から弦を叩く構造になっています。

打鍵のスピードによってピアノの音は様々に変化しますが、あまりにも遅すぎるとハンマーが弦に到達する前に戻って しまいます。

ですから、ある程度の速さが必要になってきます。

そのことをお話をして生徒さんに実験してもらうと、「なるほど」と、納得されたよう。

「小さく弾かなきゃ」 ではなく、指をやさしく鍵盤に置く感じで。

どの程度の速さが必要なのかは、自分で見つけるしかないのですけど・・・。

ゆっくりな曲を弾く分には困らないのですが、速いリズムは転んでしまいます。

第一関節が内側に曲がってしまうのは、 指を押しつけちゃっているから。

そこでハノンNo.1を使って関節作り。

最初の頃は、ただただ弾いていた生徒さん。

関節のことなんてお構いなし。

でもそれじゃぁ意味がない。

関節を気にしながら練習をしないとね。

2分音符練習を通して、強い指を作ってきました。

指が整ってきたら、16分音符の速い練習曲が弾けるようになりました。

指は押しつけないで、自然な形のままで弾くに限ります。

第一関節、気をつけて。

生徒さんの指を見ていると、第一関節が内側に曲がっている指がチラホラ。

特に、和音を弾くときに顕著に表れます。

これ、早めに直した方が良いです。

内側に曲がったまま弾くことが定着してしまう前に、直した方が良いです。

直し方ですが、昨日の生徒さんにもやってもらった2分音符練習、これは効果があります。

ハノンの曲を2拍づつ伸ばして弾きます。

他には、テーブルの上にピアノを弾く形で指を置き、だんだんと指に力をかけていく方法も。

どちらの方法も、指を直す意識を 持っていないと効果はありません。

これをやっていれば直る・・・というものではありません。

直したい本人の意識が1番。

直したい意識を持って。

「ポピュラー曲も良いですね」

「ポピュラー曲も良いですね」普段、ソナチネテキストを学習している生徒さんのつぶやき。

全然良いと思います。

1つのテキストを進むもよし、時々ポピュラー曲を挟むのもよし。

ただし、自由に選択ができるのはブルグミュラー以上の生徒さん。

ある程度の楽譜が読める人、と言うことになります。

教室の生徒さんの中にも、毎回、自分の好きな曲を持ってくる生徒さんも。

クラシックも弾きたいけれど、ポピュラーも弾きたい、そんな生徒さんも。

本当に様々。

共通して言えることは、皆さん音読みに苦労していないこと。

ポピュラー曲はアレンジによって難易度が いろいろありますから、自分の目的に合ったものを選ぶのが良いと思います。

普段のレッスン曲と並行して練習する場合には、少し簡単めなものが良いでしょう。

レッスンとして活用するならば、簡単なものより 少し難しいくらいが良いかな。

ポピュラーでもクラシックでも、弾きたい曲があるのは良いこと。

弾きたい曲レッスン、取り組んでいきましょう。

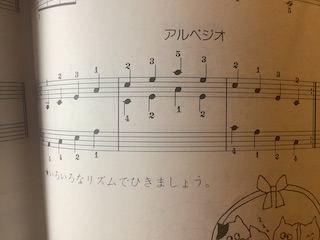

アルペジオの弾き方を学んでいる生徒さん。

アルペジオの弾き方を学んでいる生徒さん。アルペジオとは、和音を同時に弾くのではなくバラバラに弾く弾き方のこと。

和音の横についているナミナミ線もアルペジオと言いますが、 今回はこちらのオクターブアルペジオ。

このアルペジオの弾き方にはコツがあって、指を週間横移動させて弾くことになります。

綺麗なレガートで弾きたいアルペジオですが、 本当にレガートで弾こうと思えば腕がニョキニョキ(上手な表現がみつからなくて・・・)してしまいます。

ですがピアノは、腕はまっすぐなまま弾くことを優先させます。

となると、 実際にはレガートでは弾けません。

ここからが腕の見せ所。

実際には音が切れているアルペジオを、切れていないように聴かせます。

そのためには、指を瞬間横移動させて弾きます。

曲の中に結構出てくるアルペジオ。

腕の見た目も音の聴こえ方も、マスターしたいアルペジオです。

スラーは、音楽のまとまりだから。

まとまりは、ごっちゃにしちゃいけない。

スラーを意識して演奏をしてくれている生徒さん。

でも、そのスラーの切り方がスタッカートのように鋭い。

練習曲自体も弾きにくい曲でした。

スラーで切った後の音がスタッカート。

スラーの最後の音は四分音符なので、スタッカートとは 違う。

スラーで切る音とスタッカートの音は、似ているようで違います。

スラーはやさしく切る、これが常識です。

レッスンでは聴いてもらって弾いてもらって、弾き方の確認をします。

微妙な弾き方の違いを、弾き分けられるようしていきましょう。

7月19日(土)に新座市の、ふるさと新座館ホールでピティナステップが開催されることになりました。

こちら、地下にあるこじんまりとしたホール。

1階が野菜の直売所になっています。

参加を考えていらっしゃる生徒さんは、お知らせください。

生徒さんの演奏レベルにもよりますが、生徒さんの希望に合わせて演奏曲の選曲を考えたいと思います。

よろしくお願いいたします。

こちら、地下にあるこじんまりとしたホール。

1階が野菜の直売所になっています。

参加を考えていらっしゃる生徒さんは、お知らせください。

生徒さんの演奏レベルにもよりますが、生徒さんの希望に合わせて演奏曲の選曲を考えたいと思います。

よろしくお願いいたします。

中学生ピアノ男子の生徒さん。

中学生ピアノ男子の生徒さん。初心者さんピアノで、実はスポーツでかなりの活躍をされている生徒さん。

だからピアノの進度は本当にゆっくり。

まぁ、それについては全く問題ないの ですが、生徒さん、通し練習しかしない。

片手練習が終わり(片手練習はやってくれる)両手練習に進むと、通し練習のみ。

例えば途中で間違っちゃうと、また最初から。

2回目も同じ ところで間違っちゃうと、また最初から。

それの繰り返し。

「部分練習すると良いよ」と伝えるも、最初から弾きたいらしい。

自分の中でのルールがあるのかな?

ただ生徒さんの良いところは、 何度間違っても素直に何度も何度も練習してくれるところ。

腐ったり(笑)イライラしたりしない。

そうこうしている間に、1段目がチョ〜上手にスラスラ弾けるようになってきました。

相変わらず曲の最後まではいけないけれど。

何度も何度も弾いている1段目は速くスラスラ弾けています。

本当は、部分練習を取り入れると、もっと早く曲が仕上がるんだけどなぁ・・・。

自分が納得して練習しているから、本人的には良いのかな?

少しづつでも上手になっていることには変わりないから。

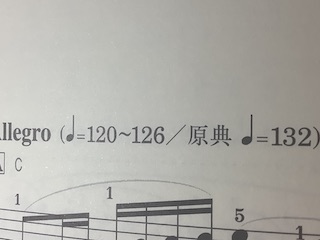

ブルグミュラー、チェルニーの教材を弾いている生徒さんたちへ、やってもらいたいこと。

ブルグミュラー、チェルニーの教材を弾いている生徒さんたちへ、やってもらいたいこと。はじめて楽譜を見て練習に入る時に、必ずメトロノームの数字を確認すること。

練習曲の本来の 速さを頭に入れて練習をしてほしい。

もちろん最初から速い速さでの練習はできません。

ゆっくり練習が基本。

ですが、弾けるようになっても、いつまでもゆっくりのままでは困りもの。

このテキストを学習している生徒さんたちは、楽譜を読むことに苦労がない生徒さんたち。

少なくとも、うちの教室ではそう。

表現力を学習している生徒さんたちです。

だったら、曲の速さも含めて表現をしていきましょう。

曲本来の速さに近づけて演奏していくよう、意識をしていきましょう。

音の響きがとっても綺麗・美しい。

はて?その響きの綺麗さはどこからくるのかな?

ピアノの音色の違いは、鍵盤に対する指の持っていき方で違ってきます。

もちろん鍵盤の触れ方も重要ではあるのですが、それ以前に、どのように弾きたいのか、自分の 音楽を持っていることが大事かな。

聴かせたい・聴いてもらいたい、という気持ち。

この生徒さんのピアノの音、本当に綺麗。

前に演奏したポピュラー曲でも、こんなふうに音楽を 作っていきたい・・・という明確な考えを持っていたことも。

ブルグミュラー曲をレッスンしていた時も、作曲家とは違う強弱記号で弾きたい・・・と言ってきたり。(さすがに それは却下しましたけど)

自分の中に表現したい音楽が確立されている生徒さん。

表現したい音楽に向かって音を作った結果なのかなぁ。

この曲は、音の響きを楽しむ曲。

演奏者が響きを大切にして演奏しなければ、人には伝わりません。

この曲にピッタリな音色で、生徒さんの演奏に聴き惚れたレッスンとなりました。

「シャープがついているけれど、何の音?」

「ソ」という答えが返ってきました。

実はト長調についているシャープは「ファ」。

シャープが1つついている場合は「ファ」が決まり。

ですが、楽譜を見てわかるようにしていきたいですね。

楽譜も小さくなってくると、一体何の音に記号がついてるの?なんてことに なりがち。

シャープ・フラットが何の音なのか確かめる方法は、写真のように囲まれた部分に音符を書いてみるとよくわかります。

その音符の場所の音が、シャープ・フラットがつく 音。

気を取り直して楽譜を見直してもらうと「ファ」という正しい答えが返ってきました。

今度からは、間違えなくできそうですね。

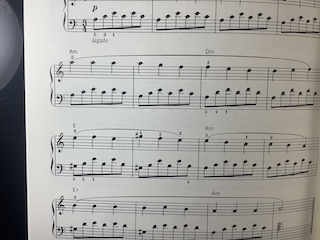

小さな生徒さんへは、ト音記号は右手、ヘ音記号は左手と説明してきました。

小さな生徒さんへは、ト音記号は右手、ヘ音記号は左手と説明してきました。手の交差曲を学習するあたりから、ト音記号・ヘ音記号の正しい考え方を説明してきたつもりですが・・・。

私の説明が足りなかったのか、何年も学習してきているのに、未だにト音記号=右手、ヘ音記号=左手で弾く・・・と思っている生徒さん。

確かに、生徒さんたちが学習するテキストには、写真のような 楽譜は出てこないからね。

ト音記号などの音部記号は、鍵盤の高さを表す記号であって、右手・左手を固定する記号ではありません。

写真のような楽譜が出てきた時に、ヘ音記号=左手で 固定して弾こうと思えば弾けません笑。

楽譜は上の段が右手、下の段が左手、これが決まり。

ですから、ヘ音記号を右手で弾くこともあるし、ト音記号を左手で弾くこともあります。

右手・左手で弾く段に、何の記号で書いてあるか、それが重要です。

正しい楽譜の読み方、定着させていきましょう。

今年はじめての50曲達成者は大人の生徒さん。

小さい頃に習っていたピアノをまた始めたくて、3月からお越しくださっています。

毎週たくさんの練習曲を弾いてくださる生徒さん。

50曲達成も納得です。

大人生徒さんは、抱えているものが多い中での練習。

家事、仕事、子どものことがあったり親のことがあったり・・・。

抱えているものは人それぞれですが、それぞれに忙しい。

次は100曲目指して頑張ってもらいましょう。

実は小学生さんの中にも、もう少しで50曲を達成する生徒さんがいらっしゃいます。

1月のスタートから4ヶ月、続々と達成者が生まれる予感。

みんな、自分なりの頑張りを続けていきましょう。

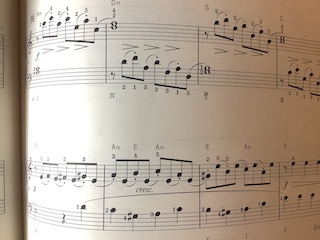

「2音のフレーズの弾き方は、コツン!と最初の音が強くて2音目は音を抜く感じでやさしく」これ、いつも私が言っていること。

「2音のフレーズの弾き方は、コツン!と最初の音が強くて2音目は音を抜く感じでやさしく」これ、いつも私が言っていること。もちろん間違いではありません。

大抵の2音のフレーズの 弾き方はそのように弾きます。

ですが、100パーセントその弾き方というわけでもなくて。

例えばこの曲、1段目にも2段目にも2音のフレーズ。

1段目には強弱記号も書いてあるので、 いつもの2音のフレーズの弾き方です。

2段目は・・・と言うと、実は1音目は小さく2音目が大きくなります。(もちろん大きさの限度はありますよ)

えっ、何で?いつもと違うじゃん! って声が聞こえてきそう・・・。

それは何故か?2 段目のフレーズは、2音目がメロディーラインになっているから。

そりゃ、メロディーの方の音を少し大きく弾いた方が良いですよね?

音楽や弾き方には基本はありますが、100パーセントではないということ。

その時の音楽の成り立ちで、様々な弾き方が存在します。

その時その時の組み合わせで変化してきます。

様々な曲に触れて、1つではない弾き方を学んでいきましょう。

こちらのホール、私もオススメするホールですが、生徒さんたちにも人気のホール。

と言うのは、ピアノの音がとても良く響きます。

すり鉢状になっているホールで、響きが良いのです。

すり鉢状になっていると、ステージの小さな音も会場いっぱいに届けてくれます。

何より、演奏者の耳にもホールの響きが耳に 届きます。

教室の生徒さんの中には、「ここのホールが良い」と言って、このホール限定でステップに参加される生徒さんもいらっしゃるほど。

人気のホールとなっていますので、 参加を希望される生徒さんは、お知らせください。

10月18日・19日、所沢市民文化センター ミューズキューブホールでの開催です。

教室には、「レッスン貯金」と言う、私が勝手に名付けている制度?があります。

教室には、「レッスン貯金」と言う、私が勝手に名付けている制度?があります。中学生・高校生になると、まとまった期間で行われる定期試験。

学校によっ微妙に時期や 期間がバラバラですが、ピアノレッスンは試験に合わせてお休みとはなっていません。

試験があってもピアノレッスンは通常ですが、生徒さんたちはできればレッスンをお休みしたい笑。

まぁ、お休みするのは勝手なのですが、せっかくのレッスンですから受けてもらいたい。

そんな時に取り入れているのが「レッスン貯金」

例えば、祝日の関係でレッスンがお休みに なっている間に違う曜日にレッスンを受けておくと、貯金が1、と言う考え方。

その分、定期試験中のレッスンをお休みしても相殺されてお休み扱いにはなりません。

私のレッスン可能時間と 生徒さんの予定が合う場合に限りますが、このGW期間中のレッスン日に「レッスン貯金」でレッスンを受けられる生徒さんが何人もいらっしゃいます。

これは大人の生徒さんにも活用しています。

例えば6月に少し長い出張予定が入っている生徒さん。

私的には、キャリアウーマンまっしぐらな生活で憧れがあるのですけど・・・。

レッスン日前後に振替を取っていただくのが難しいので、 GW期間中にレッスン貯金をしました。

教室のレッスンは、1年間42回レッスン。

あらかじめ予定を出していただくことが「レッスン貯金」の前提です。

そのため、学校の年間行事予定表を 出してもらっています。

こちら側も、2ヶ月先までのレッスン予定を出すようにしていますから、生徒さん側でもレッスン日の予定を確認してもらいたいです。

本当に時々ですが、振替レッスン日を 忘れていたり、休講日にレッスンにいらっしゃる生徒さんも。

振替の振替レッスンは行っていませんので、ご注意を。

同時に弾くわけではないけれど、1オクターヴ離れています。

5年生になったピアノ男子の生徒さんの練習曲ですが、なんだか弾きにくそう。

指を必死で広げてくれています。

もちろん指は広げるのが前提ですが、それだけではダメで。

弾く鍵盤の移動とともに手首も持っていくようにします。

ピアノを弾くには手首は 柔らかい方が良い、と言うのはこんな場面があるから。

音の並びによっては手首を持っていく、腕から持っていくなど、指先だけではない弾き方が求められます。

無理のない弾き方で 楽に弾くようにしましょう。

ソナチネテキストを学習している中学生の生徒さん。

ソナチネテキストを学習している中学生の生徒さん。曲の弾き始めから、聴いてくれている人の心を掴む学習中です。

この生徒さんに限らずですが、第一音目の音の出し方について、 何人もの生徒さんにお話ししています。

第一音目は、自分の音楽が始まる最初の音。

意識をして弾き始めないと、音楽の輪郭がぼやけてしまいます。

生徒さんの練習曲は、軽快で 明るい曲。

弾き始めの3音の弾き方に特に注意が必要です。

1つ1つの音を微妙に抑揚をつけて、明るさを表したい曲。

そのためには、自分がまず楽しまないと。

どんな演奏も、 最初の2 ~3小節を聴くと、上手・上手でないが大体わかります。

やはり弾き始めから人を惹きつける・魅了する音楽になっています。

そのためには、音の抑揚だったり少しのテンポの 揺れだったり。

歌っている人の演奏は惹きつけられます。

弾き始めで心を掴む演奏を目指しましょう。