講師から

前々から弾いてみたかったと言う、ノクターン。

生徒さんに演奏をしてもらうと、予期せぬおもしろいことが・・・。

生徒さんがお持ちなのは エキエル版。

教室にあるのは春秋社版などの校訂版。

いきなり、曲の始まりからスラーのつき方が違っています。

同じ曲でも様々な版が出ているのは、編集者の考えが違うから。

生徒さんと「ここはこうなってる」「ここは違いますね」と照らし合わせながらのレッスンとなりました。

それがまた楽しくて。

フレーズのつき方が違えば当然、弾き方が違ってきます。

どちらが正しい、良い・悪いではないので、自分の好みの音楽を求めたら良いと思います。

コンクールでの演奏では楽譜が指定されていることも多いので、自分の好みで演奏することは難しいですが、 それ以外の場面だったら大いに自分の考えを演奏に反映させたら良いと思います。

それこそが、音を楽しむ音楽だと思います。

これから、どっぷりショパンの音楽に浸っていきましょう笑。

「この曲を無理に練習しなくても、次に進んでも・・・」

「この曲を飛ばすなんて考えていません。時間がかかっても練習します」

大人生徒さんとのやり取り。

既に1ヶ月以上になる練習曲。

はじめてピアノで、だんだんと難しくなってきたテキスト。

右手も左手も動きが出てきて、音域も広がってきました。

かなり弾きにくそうと 感じたので声をかけたのですが・・・。

ピアノを仕事に生かす・・・と言うことであれば、弾けないは、あり得ないと思います。

でも、楽しむピアノが苦しむピアノになっているのなら、 1曲を飛ばしたって別にいいよね・・・。

しかしこれは、私の意見。

生徒さん本人は全くあきらめていない。

「弾けるようにしてやる!」の意気込みで練習に取り組んでいらっしゃる。

先生があきらめちゃダメですよね、反省。

私も、「生徒さんを弾けるようにする!」の意気込みで取り組みます。

「この曲を飛ばすなんて考えていません。時間がかかっても練習します」

大人生徒さんとのやり取り。

既に1ヶ月以上になる練習曲。

はじめてピアノで、だんだんと難しくなってきたテキスト。

右手も左手も動きが出てきて、音域も広がってきました。

かなり弾きにくそうと 感じたので声をかけたのですが・・・。

ピアノを仕事に生かす・・・と言うことであれば、弾けないは、あり得ないと思います。

でも、楽しむピアノが苦しむピアノになっているのなら、 1曲を飛ばしたって別にいいよね・・・。

しかしこれは、私の意見。

生徒さん本人は全くあきらめていない。

「弾けるようにしてやる!」の意気込みで練習に取り組んでいらっしゃる。

先生があきらめちゃダメですよね、反省。

私も、「生徒さんを弾けるようにする!」の意気込みで取り組みます。

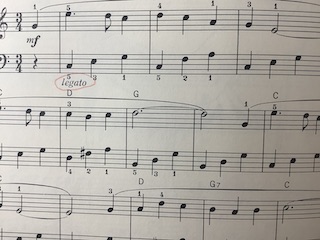

ヘ音記号の楽譜の始まりにある「legato」の文字。

ヘ音記号の楽譜の始まりにある「legato」の文字。これ、レガートと読みます。

レガートは、音をなめらかに綺麗に弾くこと。

つまり、音を切ってはいけない。

この表記があると、 左手は曲の最後まで綺麗に弾くことが求められます。

実はこれが曲者で、無意識に切っちゃうことが多いです。

右手の旋律にはスラーの切れ目があるので、スラーごとに音楽をまとめて弾くことになります。

でも左手は切っちゃいけない。

大人生徒さんも子ども生徒さんも、右手のスラーを切るタイミングで左手もパッと切っちゃうことが多いです。

なめらかに弾いてほしい左手なのに、切っちゃう。

だから曲者。

大人生徒さん、ただいま苦戦中です。

ゆっくり区切って練習を。

記録用紙は実に6枚。

途中、音読みから離れていた時期もありましたが、何年もかかってる。

でも、この結果は 続けていたからこそ。

生徒さんにも、意地があったかもしれません。

本当にコツコツと練習を続けてくれました。

こちらの生徒さんに関しては、別にタイム内に読めなくてもいいかな・・・って 思っていました。

別にどうでも良い・・・って思っているわけではありませんよ、念の為。

この生徒さん、タイム内に読めないだけで練習はきっちりやってくれているし、ふつーに音読みが できる生徒さん。

ちょ〜早く読めないだけで、練習に困っているほどではありません。

実はそのような生徒さん、教室には多いです。

ただ、その逆の生徒さんはいませんけど。

タイム内に音読みができるけれど、練習曲は進まない生徒さんはいません笑。

少しでも楽しみながら音読みができればいいな・・・と思ってのタイム設定。

第二弾の加線の音読みにも 挑戦していくという生徒さん。

待ってるよ。

「上達したらピアノを買います」

体験レッスンにいらっしゃる方が、このように言われます。

ここで言うピアノって電子ピアノのこと。

まずは、鍵盤数の少ないキーボードで 習いたい、とのこと。

上達したら・・・って、どの状態?

何かしらの曲が両手でスラスラ弾ける状態?

ショパンが弾けるようになるまで?

そもそも、キーボードの練習では、 両手曲、ましてやショパンが思うように弾けるのか・・・?

私には、弾けるようにできる自信がありません。

ピアノとキーボードでは、あまりにも違いすぎる。

上手になる前に、違いすぎて練習自体が嫌になる恐れもあります。

冒頭の言葉、 ピアノ講師がよく言われる言葉あるある。

やっぱりね、必要最低限の環境って本当に大事。

何だってそう。

水泳を習うのに、上手になったら水着を買います、って言う?

そもそも、洋服で泳いでいて上手に泳げるの?

それと一緒。

教室の生徒さんの中には、音の出ない(壊れちゃった)電子ピアノで練習をしている生徒さんも。

そうすると、家では ピアノを弾きたくないそうで、練習をしなくなってしまいました。

練習をしないから進まない。

進まないからピアノが楽しくない。

これ、悪循環のはじまり。

練習時間の確保も含めて、ピアノ周りの 環境、一度見直してみましょう。

体験レッスンにいらっしゃる方が、このように言われます。

ここで言うピアノって電子ピアノのこと。

まずは、鍵盤数の少ないキーボードで 習いたい、とのこと。

上達したら・・・って、どの状態?

何かしらの曲が両手でスラスラ弾ける状態?

ショパンが弾けるようになるまで?

そもそも、キーボードの練習では、 両手曲、ましてやショパンが思うように弾けるのか・・・?

私には、弾けるようにできる自信がありません。

ピアノとキーボードでは、あまりにも違いすぎる。

上手になる前に、違いすぎて練習自体が嫌になる恐れもあります。

冒頭の言葉、 ピアノ講師がよく言われる言葉あるある。

やっぱりね、必要最低限の環境って本当に大事。

何だってそう。

水泳を習うのに、上手になったら水着を買います、って言う?

そもそも、洋服で泳いでいて上手に泳げるの?

それと一緒。

教室の生徒さんの中には、音の出ない(壊れちゃった)電子ピアノで練習をしている生徒さんも。

そうすると、家では ピアノを弾きたくないそうで、練習をしなくなってしまいました。

練習をしないから進まない。

進まないからピアノが楽しくない。

これ、悪循環のはじまり。

練習時間の確保も含めて、ピアノ周りの 環境、一度見直してみましょう。

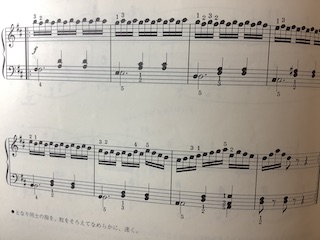

練習曲は速い曲なので、曲の速さを速くしなくちゃ。

ゆっくりのままで音楽的なことの弾き方をレッスン。

残るは速さのみ。

いきなり仕上がりの速さではぐちゃぐちゃになる可能性があるので、少しづつが望ましいです。

生徒さんには、今弾けている速さから段階的に速く弾くように お話をしました。

メトロノームを見ながら、1つ飛ばしの速さで弾いてもらうことに。

生徒さん、自分でメトロノームの数字を書き込んでくれました。

音楽的な弾き方を壊さないまま、弾けるようになったら次の段階へ。

速くしていくには、 少しづつ丁寧な練習が必要です。

離れた音をミスなく弾くことがなかなかできなかった生徒さん。

曲の最後に跳躍があるので、どうしてもミスタッチしてしまいます。

毎回のレッスンでは、まず、4オクターブ離れた音の感覚を覚えてもらいました。

正しい音に指をセットして、じっと置いておく。

その手の広がり具合の感覚を覚えてもらうため。

自分の中の「このくらい」の感覚が大事。

自宅でも練習をしてもらうと、そんなに時間はかからないと思います。

自宅練習が難しい生徒さん、2ヶ月ほどかかってしまいました。

時間はかかりましたが、できた!の嬉しさを体感することができました。

良かったね。

「練習しているけれど、ここが上手に弾けない」

「練習しているけれど、ここが上手に弾けない」生徒さんが弾けないと言う箇所は、左手三和音の箇所。

1小節単位で和音の音が変わっています。

確かに生徒さんの演奏を 聴いていると、音は正しく読めて弾いているけれど、もたついています。

左手を弾くのにもたついているから、右手も止まっちゃう。

弾けない原因は左手のもたつき。

和音の音が変わると言うことは、弾く時の指(手)の形が違ってきます。

その違いが身体の中に入っていないと、もたついてしまいます。

ここでは、ソレファ、ソドミ、ソシレ の 和音を弾きますが、それぞれ微妙に指の広げ具合が違っているはず。

この3つの動きがサッサッサッとできるようになると弾けるようになります。

次に弾く音の準備が即座にできるか どうかが、するっと弾けるかどうかの分かれ道になります。

自分で音読みができるようにするため。

時間がかかっても、これは教室で徹底していること。

そしてもう一つ。

生徒さんの宿題の曲を弾いて聴かせないことも。

それは耳コピで覚えてしまうから。

特に音読み学習中のレベルの生徒さんは注意が必要です。

ですが、自宅練習でついつい 弾いてしまうことってありませんか?

兄弟・姉妹で通われていると、下のお子さんの教材は上のお子さんから見れば超簡単。

「弾いて」と言われて得意気に弾いている場合も。

これ、本当に やってはダメなこと。

せっかく1つ1つ積み上げてきたものが崩れてしまいます。

兄弟・姉妹の練習は構いませんが、ちょっと気をつけて見てほしいです。

練習曲の進み具合が早くなってきたので、そう感じていました。

楽譜を読む力がついてきたのでしょう。

そう感じていた矢先の ワークブック学習。

音読みがスラスラとできています。

驚いたのは、三和音の指使いを何も見ずに書いてしまったこと。

これ、もちろん書ける生徒さんもいますが、パッと 出てこない生徒さんもいます。

既に弾いてきた和音なのに、指番号が出てこない。

レッスン中のちょっとしたことで、力がついてきたことがわかります。

和音の基本の 指番号や音階の指変えは、覚えてほしい事柄だけどね。

実際は何も参考にせず、自分の力だけで弾いていたよう。

生徒さんはブルグミュラーテキストを学習中。

ブルグミュラーを弾いていて楽譜が読めない生徒さんは、うちの教室にはいないのでCDを貸し出しました。

ですが、あくまでも参考程度。

真似をして弾く、と言うことではありません。

なんなら、様々な演奏家の演奏を聴いてほしい。

弾く人が違えば曲の速さも弾き方も違います。

いつも言うけれど、どっちが良い・悪い ではありません。

「こんな感じの曲なんだ〜」 程度に聴いてほしい。

棒つきキャンディを口にくわえたままレッスンにやってきた小学生の生徒さん。

生徒さんは自転車で一人でやってきます。

と言うことは、口にキャンディをくわえたまま自転車に乗ってきた、 ということ?

それ自体も危ないと思うけど?

まぁ、来ちゃったものは仕方ない。

お皿の上に出すように言ったのですが、「口にくわえていてもピアノは弾ける」とのことで断固拒否。

いや〜、そう言うことではないんだよ💢

食べながらレッスンを受けるって言うのは行儀が悪くない?

結局、押し問答でしぶしぶピアノを弾いてもらうことに。

こんなことだから、私、甘く 見られているのかな?

どうするのが1番良かったのだろう?

時々は、ピアノレッスンを受ける態度についても、お家で話し合う時間を作ってもらえたら・・・と思います。

生徒さんは自転車で一人でやってきます。

と言うことは、口にキャンディをくわえたまま自転車に乗ってきた、 ということ?

それ自体も危ないと思うけど?

まぁ、来ちゃったものは仕方ない。

お皿の上に出すように言ったのですが、「口にくわえていてもピアノは弾ける」とのことで断固拒否。

いや〜、そう言うことではないんだよ💢

食べながらレッスンを受けるって言うのは行儀が悪くない?

結局、押し問答でしぶしぶピアノを弾いてもらうことに。

こんなことだから、私、甘く 見られているのかな?

どうするのが1番良かったのだろう?

時々は、ピアノレッスンを受ける態度についても、お家で話し合う時間を作ってもらえたら・・・と思います。

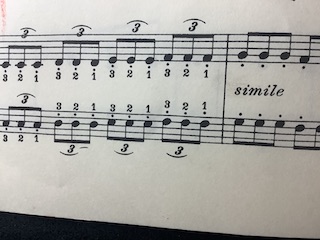

8分音符の3連符スタッカートが課題だった、小学生ピアノ男子の生徒さん。

8分音符の3連符スタッカートが課題だった、小学生ピアノ男子の生徒さん。8分音符の3連符は、1拍の中に3つの音を入れるリズム。

まぁ速い。

必死の様相で弾いているように見える生徒さん。

余計に指が空回りして上手く弾けません。

ちょっとここは1度落ち着いて。

必死になりすぎると、指の動きが大きくなりがち。

指の動きが大きくなると、バタバタしてしまいます。

1度ゆっくりの速さに戻して、指・手の形確認を。

手首が下がり過ぎてもダメ。

指は広げないで、すぼめる感じで。

大きな動きではなく小さな動きで。

そう、必要最低限の動きで弾きます。

1番大切なのは、意識を指先に持っていくこと。

リズムに乗って弾けたら良いです。

そんなこんなをレッスン中に修正すると、弾けるようになった生徒さん。

やった!!

あちゃ〜!別に怒ってないのだけど・・・。

いや、これホント。

ただ、この日のレッスン、「こうだよ」「ああだよ」と、 ちょっと白熱したレッスンだったのは確か。

というのも、最近、ぐ〜んと弾けるようになってきたかな・・・と思う生徒さん。

どうしても上手に弾けるようになってもらいたくて、何度も何度も 力説してしまった。

まぁ、これが「怒られた」と思われたのかも。

かと言って生徒さんは泣くわけでもなく、しっかりと弾いてくれました。

最後にはお母様と笑顔で帰られましたが、う〜ん、 難しいですね。

本当に怒ってないんだけどな。

先週から平均すると、毎日1人づつのお休みが続いています。

大人・こども関係なく。

皆さん体調不良なのですが、春からの疲れが出る頃かなぁ。

新しい環境で頑張っている生徒さんもいらっしゃるし。

そして最近は、運動会の練習でお疲れ気味の生徒さんたち。

かなり暑い日もありますから、普段は元気な生徒さんでもトーンダウンしています。

そんな時は、のんびり気味にレッスンをすることも。

生徒さんたちの様子を見ながらのレッスン。

たまにはのんびりも良いよね。

運動会が終わったら、いつものビシバシレッスンですからね。

大人・こども関係なく。

皆さん体調不良なのですが、春からの疲れが出る頃かなぁ。

新しい環境で頑張っている生徒さんもいらっしゃるし。

そして最近は、運動会の練習でお疲れ気味の生徒さんたち。

かなり暑い日もありますから、普段は元気な生徒さんでもトーンダウンしています。

そんな時は、のんびり気味にレッスンをすることも。

生徒さんたちの様子を見ながらのレッスン。

たまにはのんびりも良いよね。

運動会が終わったら、いつものビシバシレッスンですからね。

生徒さんの練習曲にペダルの指示。

生徒さんの練習曲にペダルの指示。楽譜の指定通り2拍単位でのペダルを踏んでもらいました。

ただこの曲に関しては、1拍単位でのペダルもあり。

どうする?

どっちが好き?

生徒さんには2通りのペダルで演奏してもらい、響きの違いを聴いて自分でどちらにするか決めてもらいます。

選択が可能な場合は、生徒さんに決めてもらうことが多いです。

例えば、 ピティナステップに参加する場合の、強弱のつけ方や曲の速さの度合いなども。

自分の演奏、自分で決められるのならば自分で決めたほうが良いと思うから。

自分自身が納得して仕上げて いきましょう。

和音の音があっちこっちと移動が忙しい曲。

そして曲の速さが速い。

和音で速い曲は、指番号がとても重要になります。

ゆっくりであれば、 はっきり言ってどんな指番号だって弾ける。

ミスなく速く弾くためには指番号命。

生徒さんの指の大きさを考えながら、生徒さんと一緒に考えた指番号。

ここは確実に決めた指番号で、 正しく練習が必須です。

それはこの先、さっさと速く綺麗に弾けるようにするため。

指番号に工夫が必要な曲には、伴奏曲では「大地讃頌」もそう。

大人の生徒さんが練習中の ショパンのノクターンも。

指番号によって曲の仕上がりが左右される曲は、確実に正しく練習することが必須。

ゆっくり練習必須です。

演奏の様子だったり、リズム練習やワークブック学習の様子だったり。

初見演奏ができる、と言うのも 力のつき具合がわかるものの一つ。

運動会などで、思うように練習時間が取れなかった小学3年生の生徒さん。

練習ができていなかった曲の残りを、試しに弾いてもらうと・・・

片手づつでしたが、 初見演奏で正しく弾いてしまいました。

楽譜を見ながら音を即座に変換しています。

「じゃ、あとは両手でやってくる〜」と、生徒さんケロリ。

ソナチネを学習中の中学生の生徒さんも、宿題になる ソナチネの曲を初見で両手演奏してしまう力があります。

間違ったとしても、その間違いに自ら気がついて修正しています。

これもやっぱり、楽譜の音とリズムを即座に変換できているから。

この変換できる 力があれば、曲は早く仕上げることができます。

そう、サクサク進めることができます。

そして、この変換できる力を身につけてほしいと思っています。

難しい曲でなくて良いのです。

自分が弾きたいと 思った曲が弾ければ嬉しいと思いませんか?

ただ、何もせずして力はつけることができません。

多少の頑張りや苦しみ?も必要だけど・・・。

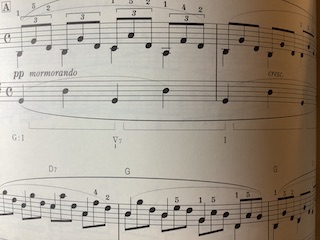

中学生の生徒さんの16分音符で速い曲。

中学生の生徒さんの16分音符で速い曲。速いリズムやトリルを綺麗になめらかに弾くには、しっかり鍵盤を押さえてはいけないのですが・・・。

こんな書き方をすると誤解が生じそうですね(悲)

グランドピアノに備わっている「アフタータッチ」

ピアノは、鍵盤の底まで10mmあります。

ピアノ学習の最初では、しっかり鍵盤を押さえることを学びますから鍵盤の底まで押さえて音を出します。

しかし実際には、10mmの打鍵でなく8〜9mmの打鍵で音が出るようになっています。

その8~9mmの部分で弾くことを「アフタータッチ」と言います。

この少しの差で、音がなめらかになったり速く弾けたり します。

生徒さんが練習する速い曲を、綺麗になめらかに演奏するためには「アフタータッチ」を意識すると良いでしょう。

イメージ的には、手が上から吊るされている感覚です。

鍵盤の下までどっしりと 弾かないで指先が軽く振れる感じかな?

ただ度が過ぎちゃうと「音抜け」になってしまいますが。

う〜ん難しい。

それでも中学生の生徒さんには伝わったみたいで、軽やかに弾くことができました。