講師から

早いですね〜。

って、毎年毎年、早い〜って言っているような気がします。

実は7月からのレッスン曜日に変更が生じています。

これまで金曜日は休講でしたが、今週の金曜日からレッスンがスタートします。

その代わり月曜日が休講になります。

金曜日レッスンがスターすることにより、 お手持ちの「レッスン振替希望届」の希望曜日も変わります。

月曜日の振替レッスンは行ないませんので、ご承知おきください。

用紙を提出しなくても、メモ書きや 電話・メールでもお受けしています。

注意をお願いしたいのは「振替をお願いします」だけの連絡では、レッスンの予定が組めませんのでご注意を。

つい先日も、 こちらからのレッスン空き時間をお知らせしたところ、「用事があります」と返信がありました。

こちら側は、生徒さんの予定を把握しているわけではありません。

振替を希望する曜日や時間帯をお知らせしてもらわなければ、組み込むことができません。

それでも、生徒さん側と講師側の両方の空き時間が合致しなければ、振替は行え ません。

振替が100%できるわけではありませんので、ご承知おきください。

お互いに気持ちの良いやり取りを心がけていきたいと思います。

「そうですね、楽しいです」

中学1年生の生徒さんとのやり取り。

レッスン前にYOASOBIの曲を聴かせてもらった後の会話です。

自分の大好きだと言う曲を、毎日のピアノ練習時に一緒に練習していると言うことでした。

生徒さんは普段の練習もきっちりこなしてくれています。

その上で、YOASOBIの曲。

聴かせて もらった曲はリズム取りがややこしい曲でした。

それをスタスタと弾いている生徒さん。

そりゃ、楽しいわ。

生徒さんは小学2年生からピアノレッスンをスタート。

どちらかと言うと 遅いレッスンスタート。

中学1年生の今は、ソナチネを学習中です。

遅いスタートでも、弾きたい気持ちと練習があれば、ここまで上達するピアノです。

自分で楽譜を読んで演奏する力を手に入れた 生徒さん、楽しんでくれているようで私も嬉しいです。

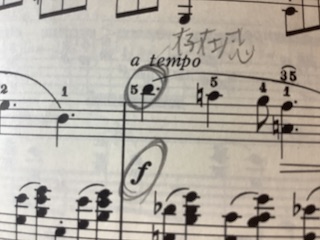

リズムも速いけれど曲の速さも速い曲。

指定されている速さでの演奏は、時間をかければできそうだけど・・・。

速さだけのために時間を費やすのは 必要ないかな・・・と思い、速さを変えることに。

だからって、ゆっくりにするわけではないので、それなりに練習が必要です。

メトロノームで速さを確認しながら「練習してみる」と言って帰っていった 生徒さん。

自分で書き込んで帰っていきました。

しっかりしてるわ笑。

そして次の週には、決めた速さで弾いてくる。

これまたしっかりしてる。

こんなふうに、向上心のある生徒さんが 最近、増えてきたように思う。

「もっと上手になりたい・弾きたい」と思う向上心。

ただそれには行動が伴わなければなりません。

思っているだけではダメ。

行動=練習が必要。

向上心のある 生徒さんには、とことん付き合いますよ。

「ピアノは何歳から習えますか?」

「ピアノは何歳から習えますか?」最近、このような問い合わせをいただきました。

私の教室では、補助が必要な生徒さんを除いて、講師と生徒さんとの1対1のレッスン。

ですから教室に一人で入って来られる生徒さんであれば、レッスンは可能です。

文字や数字が書けなくても構いませんが、ドレミや数字が言えることが必須です。

「何の音?」と 聞いた時に「ド」「レ」は答えてもらう必要があるから。

これまでに1番小さな生徒さんの入会は、2歳半過ぎの生徒さんでした。

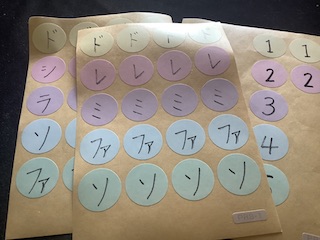

文字や数字が書けない場合は、写真のような シールを用います。

ワークブックでは音を書いたり、指番号を書いたりが出てきます。

自分で書くことができなければ、あらかじめ記入しておいたシールを貼ってもらう方式です。

答えは自分でわかっている必要があるので、それを伝えることができればレッスンは可能です。

小さくても大きくても、「習いたい」と思った時が適齢期。

小さな生徒さんには、ピアノの 練習が必要のない「プレピアノ」コースもあります。

どのコースでも、まずは楽しく始めることが肝心です。

「この音、出したいのに出ない」

「この音、出したいのに出ない」ショパンを練習している大人生徒さんの声。

生徒さんの言う「出ない」は、音が全くならないわけではなく、存在感のある音が出せないと言うこと。

練習中のショパンの曲は、曲中の所々に「存在感を放つ音」が必要な箇所があります。

生徒さんの音を聴いていても、音はなっているけれど、ふつー。

要は、グッと感じる響きが欲しいのです。

では、どうやって出すか?

指先に身体の重みを少し乗せてあげると良いです。

指先に重みを乗せて演奏をすると、少し身体が前屈みになります。

指先だけで弾こうとせず、身体から弾く 感じにしていきましょう。

ここで、生徒さんの演奏姿を観察してみると・・・。

前に、指先に身体の重みを乗せることはお話ししてあったので、身体は前屈みになっています。

ん? でも待って!

生徒さん、指で鍵盤を押してから前屈みになってない?

ピアノって、鍵盤を押したその一瞬の響きが重要。

音が出てしまった後に重みを乗せても、響きは変わらない。

音を出すその時に、重みを乗せないとね。

そんな話をして生徒さんに弾いてもらうと、ドンピシャ!

存在感のある音が響きました。

自分の出したい音が出せるようになるって、嬉しいもの。

音の響きの研究って奥が深いです。

「え〜っ!ムリ」「むずかしい」「できない」

「え〜っ!ムリ」「むずかしい」「できない」まぁ、否定的な言葉ばかり出てくるわね・・・。

何となく、難しそうに見えるけどね。

白い音符に黒い音符、どういうこと?

でも本当に、そんなに難しい?ムリ?

生徒さんにムリ宣言をされたからと言って、最初に弾いてあげることはしないけどね。

出た!意地悪先生。

わかってもらえるような言葉かけを するようにしています。

考えるヒントは出すけど答えは言わない。

何拍子の曲?この音符はいくつ伸ばすの?

そんなやり取りをしていたら突然に「あっ!わかった」

「こんなふうに弾くの?」と 弾き始めた生徒さん。

ほら!やっぱりできるじゃん!

こんなふうに、はじめからムリ宣言をする生徒さんが約2名在籍中。

自分からできない壁を作っているよう。

で、話をしながら 見守っていると、できないわけじゃない。

ちゃんとわかってるし、理解している。

そもそも、わかるように指導しているんだけど?

私、下手に教えてないよ💢

この生徒さんたちに 当てはまるかどうかわかりませんが、自宅での言葉かけにも注意が必要です。

注意ばかり、叱ってばかりだと、お子さま自身は否定されたと感じるので、思っていることが言えなくなってしまいます。

「惜しかったね」「もうちょっとだね」こんな言葉かけで前向きな気持ちに持っていきましょう。

間違うことは悪いことじゃない。

「がんばっているね」の言葉も忘れずに。

今回はじめて、ソフトペダルを踏んでもらいました。

足台のソフトペダルを使用するのって、教室では初めて。

小さな生徒さんなのに、 高い演奏力を持っている生徒さん。

ピアノの左端についているソフトペダル。

このペダルは、音を小さくしたい時、音色を変えたい時、繊細な演奏をしたい時に使用します。

右端のダンパーペダルとの違いは、ペダルを踏むタイミング。

ダンパーは音を出した直後に踏みますが、ソフトは音を出す前。

音を弾いてから踏み込んでも、何も変わらないソフトペダル。

足も忙しいピアノです。

もちろん、1回踏んだからと言って上手にはなりません。

何事も経験だと思うので、ここまで進んできている生徒さんには、どんどん踏んでもらいたい。

ただ、ここまで くる生徒さんは多くない悲。

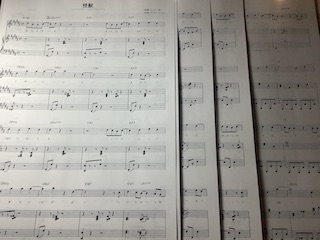

近隣の中学校で秋に行われる合唱コンクール。

近隣の中学校で秋に行われる合唱コンクール。ピアノを習っていると、伴奏をしたい!って思うのかな?

ただ、そんなに簡単な話でもなくて。

結構、ピアノを習っている人って多い。

過去に習ってました、って人も入れると結構な人数。

と、なると、ピアノ伴奏をするためにはオーディションになるわけで。

もちろん、勝ち残らないと伴奏はできません。

「簡単だから 楽勝だね」ってことは、他の人にも簡単。

難しい曲だったら、自分にも難しいってこと。

やっと各学年・クラスの曲が決定してきました。

伴奏とは言え、ただ弾いているだけではいけません。

オーディションを受ける・受けない は生徒さんの意思。

生徒さんが本気で挑むなら、私も本気。

怖いけどね笑。

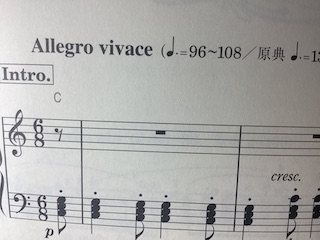

「メトロノームの合わせ方がわからなかった」と生徒さん。

「メトロノームの合わせ方がわからなかった」と生徒さん。生徒さんが合わせたい曲は8分の6拍子。

楽譜には、付点四分音符=96。

生徒さんは、付点四分音符単位で合わせることに 疑問を感じたのかな?

大抵の書き方は、四分音符=〇〇。

難しく考えなくても、数字をそのまま合わせて拍子の数で鳴らせば良いだけ。

4拍子の曲を四分音符=60で合わせる時には、 60の目盛りに合わせて、4拍子でメトロノームを鳴らせば良い。

四分音符=の考え方は、1小節の中に四分音符がいくつ入っているのか?ということ。

4拍子の曲は、1小節の中に四分音符が 4つ入っています。

ですから先ほどの例で言うと、60の目盛りに合わせて、4拍子で合わせることになります。

では、質問のあった付点四分音符=96の合わせ方は?

この曲は、8分の 6拍子。

まず考えるのは、1小節の中に付点四分音符がいくつ入るのか?ということ。

8分の6拍子の曲なので、付点四分音符は2つ入る計算になります。

目盛りを96に合わせて、2拍子で 合わせるのが正解です。

指定されている音符が、1小節の中にいくつ入るのか?を考えましょう。

ここからもう一つ応用問題を。

8分の6拍子を、2拍子のメトロノームで 合わせることは意外に難しいもの。

8分音符単位で鳴らすのが合わせやすいと思います。

じゃ、どうすれば良い?

付点四分音符の中には、8分音符はいくつ入るのかを考えましょう。

答えは3つ。

3倍になるので、96✖️3=288 の目盛りで6拍子で鳴らせば、同じ速さになります。

ただし振り子式のメトロノームは、208までの目盛りまでしかありませんが・・・。

今日は少し難しいメトロノームのお話でした。

合わせ方がわからない時は、何度でも聞いてくれて構いません。

理解できるまで何度でも説明しますよ。

次の週まで持ち込むことなんてザラ。

今では、1回でできるようになってきています。

間違ったとしても、 2~3回のやり直しで合格に。

そう言えば・・・演奏力も上がってきています。

ピアノで弾くこともリズム練習をすることも、根本的には同じ。

拍子が正しく取れなければ、曲として 成り立ちません。

リズム練習と演奏力って、やっぱり比例しています。

あっちができなければこっちもできない。

こっちができていればあっちもできている。

この生徒さんだけじゃ ありません。

最近、グンとできるようになってきている生徒さんが数名。

いろいろなことが頭の中で繋がってきているよう。

やっと、ピアノレッスンのスタートだよ!

大人生徒さんの持ち込み曲である「怪獣」

大人生徒さんの持ち込み曲である「怪獣」サカナクションさんの曲・・・らしい。

と言うのも、名前は聞いたことがありますが、曲は全く知らない曲で・・・。

TVアニメの曲とのことで 弾いてみたくなったとのこと。

これがまた、リズム取りがややこしくて。

はっきり言って私は好きではない・・・。

正直にそのことを生徒さんに話すと、生徒さんも好きではないらしい。

そんな話で生徒さんと大笑い。

好きではないのに果敢に挑戦するって凄いです。

生徒さんを通して、様々な曲に出会うことって多々あります。

この曲は、生徒さんが持ち込んでいなかったら、 きっと出会うことがなかった曲。

大体の曲の雰囲気を楽しんで演奏しています。

こんな楽しみ方があっても良いよね。

小・中学生の生徒さんたちも、何かしら弾きたい曲があったら持ってきて。

ソナチネ曲の始まりの音。

ソナチネ曲の始まりの音。この曲は決して大きな音の始まりではありません。

むしろ小さい。

その始まりの音、意志を持って始めているだろうか?

「その始まり、違うよ」

「意志を持って始める」

中学生の生徒さんと私のやり取り。

わかってるじゃん!だったらやってよ!💢

おつきあいが長い生徒さんなので、ポンポンと言葉が出てきます。

どの生徒さんにも 言っていますが、一音目って大事。

意志とは、物事をやり通したいという思い・考え。

この場合は、この曲をきちんと弾く、ここから曲を始める という思い。

大きな音でも小さな音でも、 始まりの音は意志を持って始めたい。

あなたの音楽の始まりの音だから。

楽譜の中に出てきた4分音符の3連符。

楽譜の中に出てきた4分音符の3連符。はじめて4分音符の3連符に出会った小学生の生徒さん。

どういうこと?って思ったみたい。

8分音符の3連符は、1拍の中に3つ入る音符。

4分音符の3連符は、2拍の中に3つ入る音符になります。

2拍分の長さの中に、3つの音符を均等に入れていきましょう。

割り切れない音符を入れる学習は感覚的なものになるので、練習を している間に弾けるようになるでしょう。

何だか投げやり的な回答になっていますが、これも経験がモノを言います。

場数を踏んでもらうことで慣れていくしかありません。

4分音符の 3連符は2拍の中に入れる、のは決まり。

ですがそれを知らなくても、楽譜を見ればわかります。

この曲は4拍子。

左手の音符を見ると、1小節に2分音符が2つ。

それに対応する右手のリズムを見ると、4分音符の3連符に2分音符が1つ。

2分音符は2拍ですから、4拍子の中の2拍分は伸ばす音符になります。

と言うことは、残りは2拍分。

その2拍分の中に、 3連符。

3連符は3つの音を均等に弾く音符であることは学習済み。

結果、2拍分の長さの中に3つの均等音符を入れる、ということがわかると思います。

これまでに学習した内容で理解できる 楽譜。

よ〜く考えてみて。

con ped. の表記がある楽譜。

con ped. の表記がある楽譜。そのまま英語で読めば「コンペダル」ですが、イタリア語では「コンペダーレ」

私は、ついつい「コンペダル」って言っちゃうけど。

意味は、適度に ペダルを用いて。

今回、ステップの場でペダルをはじめて踏むことになった生徒さん。

ペダルを踏むことが嬉しいのだと思う。

レッスン中もペダルを入れて演奏してくれていますが・・・。

ペダルが踏めるって上達してきた証拠。

ペダルを 入れて演奏をしていると、上手に聴こえてくるような気もします。

でもこれはとても危険な行為。

上手になったような気がしているだけで、上手ではないんだよ💢(なぜか辛口)

ペダルを入れる前に やってほしいことが山ほどあります。

右手と左手の音・和音など、本当に同時にきちんと弾いてる?

音のバランス、つまり調和は取れてる?

ペダルを入れない演奏で、綺麗に弾けてる?

ペダルは、未熟な技術を補うものではありません。

もちろん、そのような使い方もすることはありますが、基本はそうではありません。

完成された演奏を、さらに良くするためのペダルです。

生徒さんには「ペダル禁止令」を出しました。

決して意地悪ではないからね。

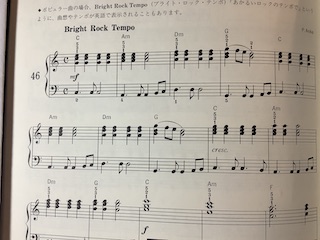

「速い曲・動きのある曲をやり直したい」

「速い曲・動きのある曲をやり直したい」幼稚園の先生をしている生徒さんからの申し出。

預かり保育などで出勤はあるものの、通常よりは少し余裕のある幼稚園の先生。

ピアノレッスンも新しい曲の練習がないので、ゆる〜く進む予定でしたが・・・。

まさかの生徒さんからの申し出。

確かに、速い曲や手の移動がある曲は、苦手な様子。

これまでは、何とか必死に弾けるようにしてきました。

弾くことに必死なので、演奏に余裕はありません。

弾けるようになるための予備練習が必要かな。

それを夏休みに 取り組むことにしました。

時間に余裕がある夏休みだから、苦手克服にもぴったり!

丁寧な練習で、苦手を克服していきましょう。

幼稚園の先生も頑張る夏休み、応援中です。

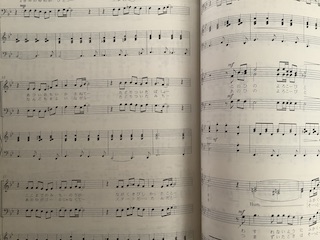

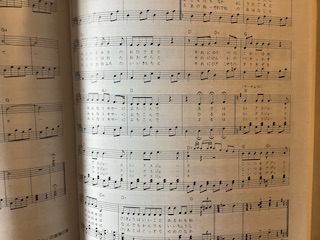

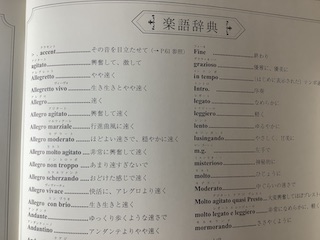

今日は、ブルグミュラー以上のテキストを学習中の生徒さんたちへ。

今日は、ブルグミュラー以上のテキストを学習中の生徒さんたちへ。演奏曲もここまで来ると、楽譜の中には楽語が出てきます。

本格的な表現学習がはじまるブルグミュラー。

イタリア語の楽語が満載です。

もちろんスマホなどで調べてもらってもOKですが、ブルグミュラーテキストには楽語の説明が載っています。

写真のような感じで、別ページにまとめて 書いてあるものも。

使用するテキストによっては、曲と同じページに書いてあったり。

どんなふうに弾いてほしいかのメッセージですから、楽語の意味くらいは知ってほしい。

中には、生徒さん自ら楽譜に楽語の意味を書き込んでレッスンを受けている小学生さんも。

ソナチネ・ソナタの学習者も同じこと。

曲演奏に重要なメッセージ、きちんと受け取って。

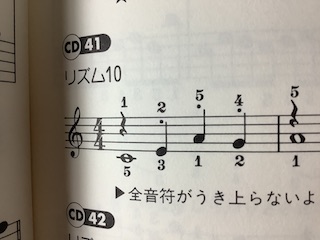

全音符で1つの音を押さえながら、他の音を順番に弾く。

全音符で1つの音を押さえながら、他の音を順番に弾く。これって指の独立ができていないと弾けない。

指を鍛えるための教材であるハノンに出てくるリズムです。

多くの小節数を弾き続けるため、 練習はかなり必要です。

何が難しいって、全音符が途中で離れてしまったり、また全音符がスラーで弾けなかったり。

最初は苦労していた小学3年生の生徒さん。

今回、バチッと見事に弾き切ってくれ ました。

恐らく、かなり練習をしてくれたと思います。

本人もそう言っていましたから。

「練習頑張ったでしょう?」もちろん練習を頑張ったことは認めた上で「難しい曲を弾けるようになるためには、 これは弾けて当たり前」

あ〜、なんて意地の悪い言い方!

でも、本当のことなのよね。

大丈夫!しっかり練習をしてくれたことは、わかっているからね。

この組み合わせの付点音符は、初級レベルの最後の方に出てくるリズム。

それだけややこしくて 難しいリズム。

生徒さんの進度からすると、まだ学習していないリズム。

ただ演奏曲は、よく知ったメロディーの曲なので、数え方を知らなくても弾けてしまう・・・。

その曲が弾ければ OKと言うことでもないので、ここできちんと数え方の学習をします。

16分音符は1拍を4分割にしたもの。

慣れるまでは、数え方も「いちとお、にいとお、さんとお、よんとお」の4分割で数えるように しましょう。

付点8分音符と16分音符の組み合わせは3;1。

この場合の16分音符は「お」で弾くことになります。

それだけ短い音符と言うこと。

知っている曲だからとイメージで弾かずに、 きちんと理解して弾いていきたいですね。

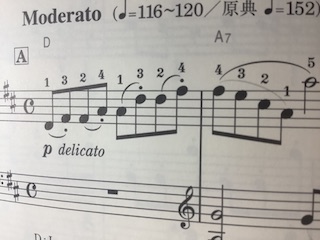

曲の弾き始めにpの記号とdelicatoの記号。

曲の弾き始めにpの記号とdelicatoの記号。delicatoは、繊細に、優美に、と言う意味。

優しい弾き方で弾き始める曲です。

ですがこの部分、高いファの音を頂点に音形が上がっています。

音形が上がっていると言うことは、音楽が広がっていっているということ。

だったらここは、少しクレシェンドをかけて弾いていきたい。

楽譜にはpだけの指示でクレシェンドも書いてありません。

何も書いていないから何もしない、ではないはず。

書いていないところを考える・感じるって大事。

旋律の動きから気持ちを考える。

音の響きから音の性格を考える。

元気よく弾きたいのか、 しっとりと弾きたいのか。

そっとした響きなのか、存在感が欲しいのか。

書いてあることを守るのは絶対。

書いていないところにも気を配れる演奏にしていきましょう。

10月にピティナ・ステップに参加をする生徒さんの、レッスンの一コマ。

10月にピティナ・ステップに参加をする生徒さんの、レッスンの一コマ。この曲の1番の盛り上がりどころの和音、響きが良くない、と言うか気に入らない。(いつもの辛口)

指先を固めて グッと鍵盤を押すんだよ、と、弾き方の宿題を出してありました。

宿題明けのレッスン、明らかに響きが変わってる!

意識をして弾いていることがわかる響き。

聴いているとわかるんだよね。

いや、でも待って。

その部分の響きが良くなったのはOK。

でもその他は?

その他はダメダメじゃん!

そこだけ良くしてもダメだよね?

いやいや、これは私が悪い。

他も全部って 言わなかったもんね。

でも全部に決まってるでしょ💢

こんなやり取りのあったレッスン。

これで証明されたのは、生徒さんは「やればできる」ということ。

意識をしたらできるのだから、 できていないってことは意識をしていないと言うこと。

ただただ音を出していてはダメだということ。

どこを弾くときでも、1つの音だけでも、どんな音を出したいのか意識は大事。

実は生徒さん、 基礎5のレベルでステップに参加をします。

レベルもここまでくると、音の響きや調和のことまで意識が必要です。

音に対して貪欲にならないとね。

もっともっと引き上げるわよ。