講師から

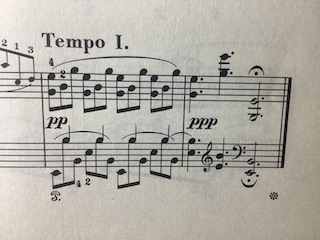

曲の最後の部分が劇的に変わった大人生徒さん。

曲の最後の部分が劇的に変わった大人生徒さん。い〜い雰囲気の音の中で曲が終わっていきます。

「最後の部分、響きが変わりましたね」

「先生が鐘の響きって言っていたから、イメージが 沸きました」

そうだったのですね。

やっぱり、イメージするって大事です。

イメージを持つと言うことは、どのような音の響きを出したいのか頭の中で思い描いているってこと。

その思い描いた音を出そうと努力することで、その音に近づいていきます。

考えたり思ったりしていないことはできませんから、まずは、自分が思わないとね。

もちろん思っているだけでは できませんけど。

イメージした音に対しての、音の研究は必要ですよ。

特に未就学の生徒さん。

写真のように、鍵盤下の黒い部分に手を置いちゃう。

手を寄りかからせてピアノを 弾いちゃうのです。

確かにねぇ、寄りかからせると手が楽。

力を抜いて手を置くとは言っても、指先だけで手の形を綺麗に保つのは意外に重い、

全くの力0で置いちゃうと、ペチャンコに なっちゃうし。

小さなお子さんの小さな手では、ついつい楽な方に逃げてしまいがち。

でも、ピアノを弾くときの手の置き方は習慣。

慣れれば、それが普通。

できないことはありません。

時々、ピアノを弾いているときの手の状態、確認が必要です。

「間違えちゃいました」と、生徒さんからの連絡。

合唱コンクールオーディションを受けた生徒さんから。

大きなミスなのか小さなミスなのか、他の生徒さんの状況もわかりません。

そりゃ、間違うより間違えない方が良い。

でももっと重要なことがあります。

演奏が音楽的だったかどうか?

演奏の中身が知りたい。

音楽的に素晴らしい演奏をしていたのは、 自分なのか他の人なのか?

これ、ピアノコンクールなら断然、音楽的に優れている演奏が上位に入ります。

10も20もミスしている演奏は論外ですが、1つや2つのミスは関係ありません。

どうだったのだろう?

結果が発表されるまでの期間が、1番もやもやします。

生徒さんも私も。

合唱コンクールオーディションを受けた生徒さんから。

大きなミスなのか小さなミスなのか、他の生徒さんの状況もわかりません。

そりゃ、間違うより間違えない方が良い。

でももっと重要なことがあります。

演奏が音楽的だったかどうか?

演奏の中身が知りたい。

音楽的に素晴らしい演奏をしていたのは、 自分なのか他の人なのか?

これ、ピアノコンクールなら断然、音楽的に優れている演奏が上位に入ります。

10も20もミスしている演奏は論外ですが、1つや2つのミスは関係ありません。

どうだったのだろう?

結果が発表されるまでの期間が、1番もやもやします。

生徒さんも私も。

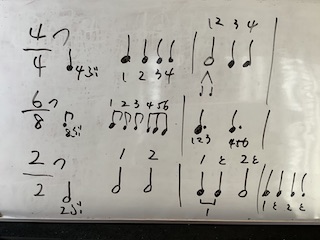

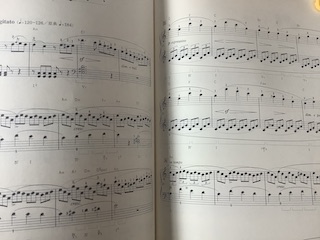

2分の2拍子という、新しい拍子記号の曲に進んだ小学生の生徒さん。

2分の2拍子という、新しい拍子記号の曲に進んだ小学生の生徒さん。4分の4拍子、8分の6拍子の学習は済んでいる生徒さんです。

今回は分母の数が「2」の拍子記号。

分母の数が違えば、1拍となる音符が違ってきます。

これを正しく理解して拍子を取らないと、曲はグチャグチャなことに。

今回は、2分の2拍子なので、2分音符を1拍と数えることに なります。

2分音符が2つ入って2拍子です。

も〜うホント、ややこしいですね。

でもこれ、避けて通れない問題。

拍子を正しく理解することは、口うるさく言いますよ。

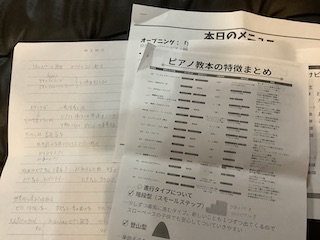

先日、教材研究セミナーに参加してきました。

先日、教材研究セミナーに参加してきました。私が子どもの頃とは違って、今は本当に教材が様々でゴロゴロ。

新しいものがどんどん出てきます。

何も知らないままでは私も 使用することはできません。

直接、生徒さんたちに関係はありませんが、有意義な時間でした。

その場でご一緒だった先生方とも、お話ができたり。

使用していない教材の 話も聞けたり。

まだまだ私も学びますよ。

「あと2秒」の壁がなかなか越えられなくて、ちょっと時間がかかってしまいました。

間違えていないけれど、時間がオーバーしちゃう。

優雅に読んでちゃダメよ💢と、喝を入れて・・・。

すると、3秒半ほど余裕で合格!

ほら、できるじゃん!

こんなやり取りも楽しい音読みです。

第二弾の加線の音読みにも挑戦するという 生徒さん。

ガンバレ。

片手づつでの練習もしてOK。

両手で弾いてみると、何故か同じところでつっかかる。

片手では問題ないのに・・・。

生徒さんの手をじと〜っと 見ていると・・・?

両手になった途端に違う指番号で弾いている。

その結果、途中で弾けなくなってつっかかる。

これ、意外によくある「あるある行動」です。

片手練習は、その 手のことだけを考えていれば良いけれど、両手は様々なことを考える必要があります。

両手練習も最初はゆっくりから。

違う指番号で弾いていないか、確認を。

生徒さんのお母様から、無事に合格できたと連絡をいただきました。

実は、ちょっと心配だった生徒さん。

と言うのも、オーディション相手が男のお子さんだと聞いていました。

男の子だから・・・と差別するつもりはありません。

ただ、男の子で繊細な音も出して、力強い音も出す お子さんだったら、力強さでは女の子はちょっと負けてしまう・・・。

そしてもう1つ、生徒さんの伴奏曲には、生徒さんが苦手とする弾き方が入っていました。

これら2つのことを 考えた時、私の中では半々だったのも事実。

それだけに、少し心配だった生徒さん。

ですが、見事に合格!

音楽の先生に、褒められた、と言うことなので、次のレッスンで詳しく 聞いてみたいと思います。

ひとまず、おめでとう!

本番までの1ヶ月、さらに洗練された演奏にしていきます。

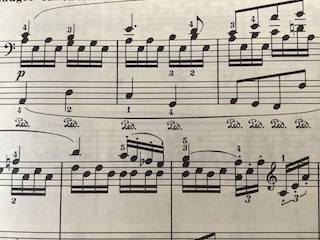

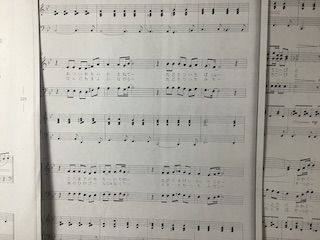

ベートーベンピアノソナタ、「悲愴」第二楽章のレッスンに入った大人生徒さん。

ベートーベンピアノソナタ、「悲愴」第二楽章のレッスンに入った大人生徒さん。この曲は右手メロディーを、美しく響かせる曲。

生徒さんにはあらかじめ「右手メロディー響かせましょう」と、 お伝えしていました。

弾き方も、右手4番5番の指をちょっと傾ける感じで・・・。

生徒さん、かなり苦労して弾いている様子。

メロディーを出して、バスと内声の音を小さく小さく・・・と、 思っていらっしゃる様子が伺えます。

弾き方としては間違えていません。

が、肩・腕がキーン。

いやいや、どんだけ力を入れてるの!?

生徒さんにお話を伺うと、メロディー以外の音を 出さないように気をつけて・・・とのこと。

そうですね、言葉の表現としては間違っていません。

間違っていませんが、「出さない」と言うのとは違うかな。

私も言葉足らずでお伝えしてしまい ました。

この曲のはじまりは、メロディー、内声、バスの3つのパートに分かれています。

1番響かせるのはメロディー。

その次にバス。

最後が内声。

ですから言葉で表現すると、 「メロディーを響かせましょう」になります。

ですがそのメロディーの響きは、バスの音があってのメロディーであり、内声の静かな動きの中で響いてくるもの。

要はバランスが大事。

メロディーだけが響いて、他の音が何を弾いているかわからない、では音楽として成り立ちません。

「出さない」と言うのは必要以上に出さない、ということ。

音のバランスのことをお話ししたら、 力が抜けて楽に弾けるようになった生徒さん。

お伝えしたいことを受け取ってもらえた瞬間でした。

「バスの音を聴いて」と、合唱コンクールの伴奏レッスンでもよく言います。

メロディーだけが 音が大きければ良いよ、と言うことではありません。

もちろん、バスよりもメロディーが大きいのは当たり前。

メロディーとバスの音の調和を考えていきましょう。

合唱コンクールオーディションで、止まったらしい。

「止まる」という行為は、音楽では1番やってはいけない行為。

音楽の流れを止めることは、1番やっちゃいけない。

生徒さんに詳しくお話を聞くと、まぁ、止まったのも仕方がなかったかな・・・と、個人的には思う内容で。

でもでも、伴奏を担う生徒さんで あれば、どんな状況でも止まらないで欲しかった。

オーディションから10日後、ようやくの結果発表。

「受かりましたー」の生徒さんからのLINE。

も〜う、ヒヤヒヤさせないでよ💢

1年に引き続き、2年目の伴奏となる生徒さん。

音楽的に優れていた、と言うことなのでしょう。

本当に良かったですね。

おめでとう!

ここからがスタートです。

ピティナ・ステップ情報も、来年の開催情報が発表されるようになりました。

1月12日(日)に、和光市民文化センターでステップが開催されます。

こちらのホール、駅からは13分ほど 歩くらしいのですが、車だと駐車場が3時間無料になっています。

1階には小さな農産物直売所も。(なんのこっちゃ!)

これがまた、結構オススメです。

車で行かれる生徒さんには、 便利なホールかな・・・と思います。

場所や日程の調整が可能な生徒さんは、ご検討を。

1月12日(日)に、和光市民文化センターでステップが開催されます。

こちらのホール、駅からは13分ほど 歩くらしいのですが、車だと駐車場が3時間無料になっています。

1階には小さな農産物直売所も。(なんのこっちゃ!)

これがまた、結構オススメです。

車で行かれる生徒さんには、 便利なホールかな・・・と思います。

場所や日程の調整が可能な生徒さんは、ご検討を。

ブルグミュラー曲をレッスン中の小学生の生徒さん。

ブルグミュラー曲をレッスン中の小学生の生徒さん。pの強弱記号部分の演奏で、音が鳴ったり鳴らなかったり。

要は、音が掠れている状態に。

う〜ん、音って鳴らなかったら弾いていない 状態と一緒なんですよね。

鳴らさなきゃ意味がない。

この掠れ音問題、教室の生徒さんの何人かに起こっている問題です。

「小さく弾かなきゃ」って思い込み過ぎ。

「小さく、小さく」の 思いが強すぎちゃうと掠れてしまいます。

こんな時は、まず、音を出してf(フォルテ)で全て弾いてみて。

ピアノの鍵盤をきちんと打鍵することを意識します。

小さな音だって鍵盤は打鍵します。

その上で、指の力を少し弱めていきましょう。

その時の指の力、どの程度の指の力で押しているのかを意識します。

掠れない指の力が自分でわかるようになれば、掠れ音がなくなっていきます。

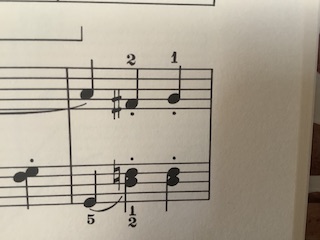

「このナチュラルは何?」と、大人生徒さん。

「このナチュラルは何?」と、大人生徒さん。レッスン曲の予習をしていて、疑問に思ったらしい。

勉強熱心な生徒さんにタジタジ。

この曲、調号としてシャープもフラットもついていない 曲。

ナチュラルっていうのは、半音上がったり下がったりした音を、元の高さに戻す記号です。

どこかで半音上がるか、下がるかしていないとおかしいはずなんだけど・・・。

臨時記号自体は、 1小節内でしか有効でありません。

う〜ん、ナチュラルは何のナチュラル?

考えられるのは、同じ小節内にあるト音記号のファについたシャープ。

この音に対してのナチュラル?

ここで一つ確認。

臨時記号のシャープやフラットは、同じ高さの音に対して有効です。

ト音記号のファとヘ音記号のファは、別物として考えます。

ですから、ヘ音記号のファの音にナチュラルが 書いていなくても、演奏上は白い鍵盤のファを弾くことになります。

生徒さんの楽譜は、教則本の楽譜です。

時々、お子様が使う教則本でもあるのですが、迷わないために、間違えないために、 わざわざ書いてくれていることがあります。

今回も、きっとそのような配慮からナチュラルが書かれているのかな。

臨時記号ってややこしい。

第二弾は加線音符の音読み。

お団子読みの方法や、自宅練習の仕方などをお話しした、前回のレッスン。

自宅での練習が功を奏して、 ト音記号の加線音符の音読みに合格。

自分が演奏する楽譜の音読み(譜読み)くらいは、できるようになってほしいと思っている教室です。

次は、ヘ音記号の音読みですね。

この調子で、どんどん進めていきましょう。

「弾いていると手が痛い」という何気ない生徒さんの言葉。

「弾いていると手が痛い」という何気ない生徒さんの言葉。合唱コンクール伴奏曲のレッスンをしている、中学2年生さん。

いや、ちょっと待って。

「痛い」は聞き捨てならない言葉。

通常、30分や1時間弾いていたって、痛くはならない。

いや、痛くなっちゃダメ。

痛くなるってことは、余計な力が入っている証拠。

見ていると、肩にも力が入っているよう。

気がついて あげられなかった。

申し訳ないことをしました。

言い訳になってしまうのですが、生徒さんのピアノの音、ホントに綺麗なんです。

なかなか、こんなに綺麗な音は出せないよ、のレベル。

腕や肩に力が入っていると、ピアノの音に現れるもの。

それが現れていなかったから、楽に弾いていると思っていました。

指先で弾くピアノですが、特に和音を連続で弾くような曲は、手首だけではなく腕から 音を出さないと疲れてしまいます。

腕を使って弾く、と言うこと。

姿勢良く身体全体で音を出すイメージ。

レッスンの最後には「楽になったかも・・・」ということだったので、改善されると良いですけど。

合唱コンクールまで、あと3週間ほど。

合唱コンクールまで、あと3週間ほど。伴奏曲レッスンでは、「よそ見練習」の声かけを順番にしています。

合唱ピアノは、基本的に指揮者を見ながら弾くことになります。

ソロピアノとの1番の大きな違いは、弾き始め。

ソロピアノは自分のタイミングで始めることができますが、合唱ピアノの始まりは指揮者の棒振り。(中学の合唱コンでは、棒は振りませんが)

指揮者の合図で弾き始めますから、第一音目は鍵盤を見ながら弾くことができません。

第一音目に指をセットしたら、目は指揮者。

音出しの瞬間は、よそ見をしながら弾くことに なります。

もちろん弾き始めだけではなくて、途中途中も指揮者を見ます。

教室では、写真の絵(ジクソーパズル)の方向が、ちょうど指揮者の方向になっています。

その絵を見ながら弾くことを「よそ見練習」と呼んでいます。

やはり指揮者を見ながら弾いていないと、合唱と合っていないピアノ伴奏になってしまいます。

よそ見をしながら 弾くピアノ、慣れていきましょう。

今、やってもらっているのは右手のゆっくり片手練習。

もう9月も終わるのに、そんなことで大丈夫?

いえいえ、できていないから 片手練習をしてもらっているわけではありません笑笑。

生徒さんには、響きの確認練習をお願いしています。

和音の響きが綺麗かどうか?

バラけていないか?

ホールの端まで届く 響きができているか?

響きの確認作業は、ゆっくりでしかできません。

自分が求める響きになっているかどうかの確認。

ピティナステップの参加が5回目となる生徒さん。

演奏レベルが上がってきて、楽譜通りに弾いたからと言って「上手」認定されるレベルではありません。

音の響きや曲想の作り方など、求められるものも多い。

残りの3週間、自分が出したい 良い響きを求めていきましょう。

生徒さん、両手で弾いているのは良いけれど、つっかかりが多くてどんな曲なのかわからない。

1分もかからない曲を5分ほど弾いています。

こうなったら、両手で弾くのは諦めたほうが良さそう。

まずは片手で弾いてみましょう。

レッスンでは、両手で弾いていないとダメ!ってことはありません。

むしろ両手で弾いているけれど、 形になっていない曲であることのほうが問題。

片手づつの練習を極めてから両手練習に進むほうが、曲の仕上がりは早いです。

片手で弾けないものは、両手になるともっと弾けない。

練習時間が取れない時ほど、丁寧な片手練習が必要です。

春休み中の4月3日(金)、平日開催です。

保護者の融通が利くお家でしたら、参加の検討も ありだと思います。

4月のピティナ・ステップは新年度の開催となりますから、申し込み開始が12月から。

選曲作業にも余裕がありますので、ゆっくり検討していただけます。

1年に1度くらいのペースで参加をされると、ピアノ学習へのモチベーション維持にもなってオススメです。

参加を検討される生徒さんは、お知らせください。

ただし、今弾いている速さはゆっくり。

ここから本番の速さに向かって、テンポアップしていきます。

誰だって、最初から仕上がりの速さでは弾けません。

それは、ピアニストでも。

ですから、速さは様子を見ながら速くしていくことになります。

つっかかってしまう箇所は、その部分だけを 取り出しての部分練習も必要です。

丁寧に少しづつ。

特に舞台で演奏する場合は、丁寧さが必要です。

素敵な演奏になるよう進めていきましょう。