講師から

オーディションに受かってきている生徒さんなので、基本的には上手に弾いています。

でも、私的には音が重い。

和音も多く出てくる曲で、ガンガンに弾いているように聴こえます。

そうなると、美しくは響きません。

下に沈んでいる音の響きを上に持っていきたい。

そのためには、手首・腕が 使えていないと響きません。

指先にはもちろん力が必要ですが、弾いた瞬間に手首を使って音を上に引き上げます。

手首を固めて弾いていると、乱暴な音になってしまうのです。

本番まで2週間。

響きのある音に変えたい。

今年も、小学生さんたちとのクリスマス会を行います。

今年も、小学生さんたちとのクリスマス会を行います。12月25日午後4時〜2時間程度です。

今週から順に、クリスマス会のご案内を配布いたします。

会費やプレゼント交換用の プレゼントなど、保護者の方にもご用意していただくものがあります。

生徒さんには、クリスマス会で披露する曲を2曲、用意していただきます。

曲は特別なものでなくて構いません。

レッスンで練習をしている曲で構いませんが、できるだけ他の生徒さんと同じ曲にならないようにしたいと思っています。

もちろん、これからクリスマス会のために練習に取り組んでもらっても 構いません。

弾きたい曲の希望がある生徒さんは、申し出てください。

出欠標の締め切りは、11月末日です。

よろしくお願いいたします。

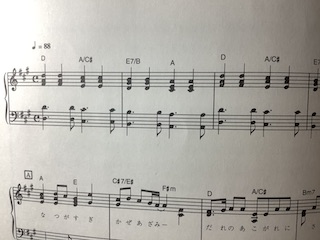

合唱コンクールの伴奏をする中学2年生の生徒さんです。

オーディションでは、ミスしちゃった・・・と、 少し、いや、かなり落ち込んでいた生徒さんです笑。

この「安心して聴ける」と言う言葉、すごくわかります。

何回弾いても、同じレベルで演奏が安定しているのです。

例え、ミスが起こったとしても 動じない演奏。

だから安心して聴ける。

安定=安心。

ではこの安定した演奏は、どこから来るのか?

それはズバリ、弾き込みができているかどうか?

演奏は、実は上手に弾けるように なってからが長いです。

1度ミスなく弾けるようになったからと言って、仕上がったことにはなりません。

それこそ5回弾けば5回、10回弾けば10回が同じクオリティで弾けなければなりません。

仕上がったことに満足するのではなく、その後の弾き込みが安定した演奏を生み出します。

一定の速さで弾けるようになってきたので、細かな表現練習に進んでいます。

PだからってずっとPでもないし、fだからってずっとfでもない。

小さな音があるから大きな音が目立つし、大きな音があるから小さな音が際立ちます。

音楽にはメリハリが大事。

日頃のレッスンよりも、さらに深く音楽を追求していく舞台演奏。

大袈裟に表現してちょうど良いくらいです。

自分の音を聴いて、歌えている曲になっているかどうか確認をしながら音楽を作っていきましょう。

大人生徒さんの、弾きたい曲レッスン。

大人生徒さんの、弾きたい曲レッスン。曲が最後まで完成したので、ペダルを入れることに。

楽譜には、ペダル記号はありません。

しかし、ポピュラー曲ならばペダル必須。

合唱コンクール伴奏もペダル記号はありませんが、ペダル必須。

ペダル記号のない楽譜のペダルは、適当です笑。

この場合の「適当」は、どこで踏んでも良いですよ、の意味。

ぶっちゃけ、自由です。

ただしその自由には、条件があります。

響きが綺麗であること。

響きが汚かったらOUTです。

旋律や音の並びから、ペダルを入れる箇所を探します。

ペダルも細かく入れることができれば良いですが、ペダルに慣れていない場合は、まずは拍単位で入れてみると良いでしょう。

曲の音並びから、2拍単位で入れてもらうことに。

ペダルも慣れ。

失敗を恐れず、どんどん踏んでいきましょう。

「小さな世界」の曲を、11月のピティナ・ステップで披露する生徒さん。

「小さな世界」の曲を、11月のピティナ・ステップで披露する生徒さん。生徒さんが弾きたかった曲です。

この曲のイメージは、どんな感じでしょうか?

ウキウキ・ワクワクする感じじゃないですか?

そのウキウキ・ワクワクを表現するためには、弾き始めの2音の弾き方が重要になってきます。

弾むような弾き方がほしいところ。

それは、スタッカートで弾くと言うことではありません。

スタッカートじゃないけれど、弾む音。

ミファの2音に抑揚をつけると言うこと。

もちろん、弾き手自身が楽しんで弾いていないと、 聴き手に伝わりません。

弾く人が楽しんでいないのに、聴いている人はもっと楽しくない!

生徒さんには、弾き方を聴いてもらって確認してもらっています。

楽しさを前面に出した表現の、 研究が必要です。

10月のピティナ・ステップまで、10日ほどとなりました。

生徒さんには「本番練習」を取り入れるように、お話をしています。

「本番練習」とは時間の合間を縫って、本番と同じ弾き方を すること。

本番では、会場に入ったら練習なく演奏になります。

それと同じ環境での演奏練習を「本番練習」と呼んでいます。

学校に行く前、食事の前、寝る前などの隙間時間に、やって おくと良いでしょう。

それと同時に、当日の衣装や靴などの確認も必要です。

特にペダルを使用する場合は、当日の靴でペダルに慣れておく必要もあります。

当日になって慌てないためにも、 準備は念入りに。

生徒さんには「本番練習」を取り入れるように、お話をしています。

「本番練習」とは時間の合間を縫って、本番と同じ弾き方を すること。

本番では、会場に入ったら練習なく演奏になります。

それと同じ環境での演奏練習を「本番練習」と呼んでいます。

学校に行く前、食事の前、寝る前などの隙間時間に、やって おくと良いでしょう。

それと同時に、当日の衣装や靴などの確認も必要です。

特にペダルを使用する場合は、当日の靴でペダルに慣れておく必要もあります。

当日になって慌てないためにも、 準備は念入りに。

合奏では、様々な楽器のオーディションが行われます。

ピアノレッスン内で、オーディションの曲を見ることもしていますから、お持ちくださってOKです。

木琴や鉄琴を希望される生徒さんでも、楽譜の中身はピアノと変わりません。

音やリズムの確認を行いますので、必要であれば一緒に確認作業を行います。

ただ、自宅での練習は必要です。

時々、レッスン内で完結させようと、練習をしないで楽譜だけ持ってくる生徒さんも。

そもそも、自宅練習なしで完成させることができる腕前であれば、レッスンで私が見なくてもできるはず。

学年が上がっていけば、内容も難しくなっていきます。

ぜひ、自分がやってみたい楽器の演奏ができるように頑張っていきましょう。

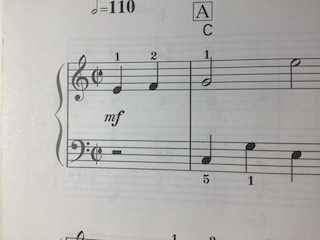

生徒さんの練習曲は、3拍子の舞曲。

生徒さんの練習曲は、3拍子の舞曲。軽やかに踊って欲しい笑。

ちょうど左手の伴奏形が、3拍子特有のブンチャッチャッ。

左手だけを聴いていても、踊り出せるように。

左手だけで3拍子を感じられるかどうか、が大事です。

練習方法としては、左手だけ練習が必須。

右手の旋律に何がきても、3拍子を感じる左手が欲しいところ。

感じるためには 自分の音を聴いて、確かめながら演奏ができるかどうか。

表現するための片手練習が必要になってきます。

合唱コンクール前の最後のレッスンでの、生徒さんの言葉。

ヘェ〜、言うようになったじゃん!

でもこれは、とても良いこと。

人間、欲がないと良いものは生まれない。

「ああ弾きたい、こう弾きたい」って思うから、それに向かって努力するわけで。

「どうでも良い、何だって良い」と思っているものには、どうでも 良いものしか生まれません。

「欲」って大事。

演奏に対する「貪欲さ」をこれからも、持ち続けてほしい。

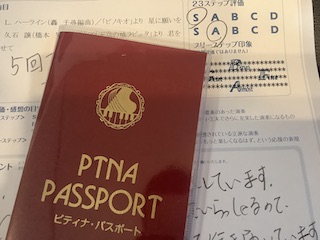

今回が5回目となる生徒さんなので、ステップ参加はベテランの域。

今回は、椅子の高さ調整も全て自分自身ですることに。

おまけに、足台を取り除いてのペダルにも初挑戦。

だからこそ余計に、落ち着いて演奏を始める必要があります。

いつもの「手はお膝」で落ち着いて弾いてもらいます。

2曲の演奏中で「手はお膝」は3回。

弾き始め、1曲目と 2曲目の間、弾き終わり。

この落ち着きは舞台だけでなく、日頃の練習時にも取り入れたいですね。

5回目の参加となる、小学4年生の生徒さん。

終始、落ち着いた所作で完璧な演奏でした。

こちらのホール、とても 良く響くホールで、音がこもりがちになるホール。

しかし生徒さん、クリアな音でペダルも上手に踏むことができました。

今回は特に、音の響きに重点を置いて仕上げてきました。

い〜い感じに響いた演奏でした。

きっと生徒さんも、満足の出来だったと思います。

この達成感があるから、辛い練習も乗り越えられます。

さらにステップアップした演奏に向けて、 進んでいきましょう。

私以外の先生からの貴重なメッセージ。

これからの演奏に生かしてもらえればと思います。

会場では、全体的な講評の時間もあります。

今日は、昨日のステップでの講評からお話を。

まず、演奏前の準備として、椅子の位置や手の形のお話がありました。

ピアノに近すぎて 弾いている参加者が多かったかな?

椅子の位置・椅子の高さには注意が必要です。

そして、大きな音の出し方について。

鍵盤を叩いて大きな音を出しても、綺麗な音ではありませんよ、 とのこと。

それは本当にそう。

手首を下げて鍵盤を叩いても、大きな音は出るけれど綺麗な音は出ません。

やはり、基本の手の形を守った上で大きな音を出さないと。

そのためには、 指の力をつけることが重要です。

力任せに弾いてはいけないと言うこと。

手首の位置・手の形に気をつけていきましょう。

11月のピティナ・ステップに参加をする生徒さんのレッスンも、佳境に入ってきました。

曲の歌い方を考えながら、 表現していきたいところ。

レッスン室で聴いていると、強弱がついていることはわかります。

でも、全然足らない。

横で聴いているからわかるけれど、大きなホールで聴いた時には どうだろう?

もっともっと深い音が欲しい。

もっともっと表現して欲しい。

さら〜っと弾いてしまうと、気持ちまで込められていないように聴こえてしまいます。

私が諦めてしまうと生徒さんも止まってしまうから、言い続けますよ。

全然足らない。

合唱コンクールの伴奏を終えた、中学1年生の生徒さん。

合唱コンクールの伴奏を終えた、中学1年生の生徒さん。「来年も伴奏をしたいです」との言葉。

考えてみれば、大きな舞台で合唱の伴奏なんて、なかなかできない経験。

ピアノを習っているからと言ってできないです。

オーディションがあるから。

そのオーディションは、やはり日頃の練習がモノを言います。

下地が整っていないと、積み上げる ものがガタついてしまいます。

生徒さんは、伴奏譜よりも難しいソナチネの学習中。

1年後に向けて、レッスンスタートです。

中級レベルに入るまでには、完全に身につけて欲しい音符の長さ。

リズム取りが正しくできないと、曲は成り立ちません。

何人かの生徒さんで戸惑いがあるのは、8分の6拍子の音価。

4分の4拍子の時の音価とは違ってくるので、頭の中がごっちゃになるよう。

ぶっちゃけ、2倍になるだけなんですが、 小さな生徒さんには難しいですよね・・・。

2分休符と全休符も、どっちがどっちになる生徒さんも。

「ぼうしは2つ」を思い出して。

小学2年生の生徒さんが挑戦する、レベルCの音読み。

レベルCは、加線の音読み最後のレベル。

ト音記号もヘ音記号も、 ごちゃまぜでの音読み。

前回は1分近くかかっていました。

「自信がある」の言葉通り、規定の秒数以内での合格です。

頑張って音読み練習をしてくれたのでしょう。

これでやっと、演奏の下準備ができました。

楽譜が素早く読めることは、宝だよ。

合奏の楽器オーディションを受けた生徒さん全員から、合格したとの知らせを受けました。

ホッと一安心。

音楽の習い事をしている 生徒さんたちですから、自分の希望する楽器はやってもらいたい。

今回まじまじと思ったのは、やっぱり基本は大事だということ。

キーボードでも木琴・鉄琴でも、楽譜は ピアノの楽譜と一緒。

音はもちろん読めなきゃダメですが、リズムが正しく取れないことには曲になりません。

生徒さんたちには、ピアノを習い始めた時から、数えて弾くように 指導をしてきました。

これは、正しくリズムを取るため。

結局、自分で正しくリズムが取れなければ、いつまでも他人任せ。

誰かが弾いてくれたものを、耳コピするだけに なってしまいます。

何だって基本は大事。

ピアノを弾く時の姿勢や手の形だって、基本が大事。

これからも、口うるさく言っていくわよ!

先日のピティナ・ステップに参加をした小学4年生の生徒さん。

先日のピティナ・ステップに参加をした小学4年生の生徒さん。生徒さんの講評を見せてもらいました。

参加レベルが高くなっていくと出にくくなる「S」評価が ついていて、これは嬉しい評価となりました。

「S」ってなかなかいただけないのですよ・・・。

それはそれとして、その他のことについて少し。

どの先生からも 「音色」についての指摘がありました。

音色=おんしょく・ねいろ と言いますが、どちらで読んでいただいても正解です。

これは分かりやすく言うと、音や音楽の 性格のこと。

優しい感じ、弾んでいる感じ、悲しい、緊張・・・などなど。

曲が長くなっていくと、1曲の曲の中でも様々な場面が出てきます。

その場面場面で、 音色を変えてみましょう・・・との指摘。

さすがにレベルが難しくなると、求められるものが高度になっていきます。

もちろん褒めてもらっていますが、「もっと、 もっと」も多い笑。

今後は、音色についても意識をして取り組んでいきましょう。

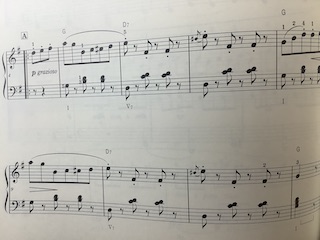

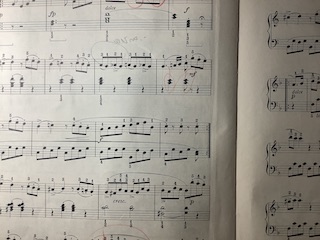

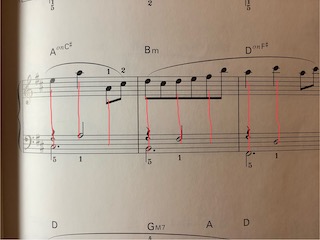

左手の弾き方で戸惑ってしまった大人生徒さん。

左手の弾き方で戸惑ってしまった大人生徒さん。1拍目、弾く音があるのに休符もあって・・・。

この休符は何?

そんな疑問を持たれたよう。

確かにね。

これまで普通に書かれていた左手が、ここから2声になってしまったため、このような書き方になりました。

例えば合唱で、今までは1つのメロディーラインをソプラノとアルトで 歌っていて、途中から2声に分かれたような感じです。

1拍目はアルトだけが歌い、ソプラノは休みなので休符。

2拍目にソプラノが出てくる。

1拍目の休符はソプラノの 休符ということになります。

楽譜の見方として少し。

みなさんお気づきかもしれませんが、楽譜って縦の線が揃っていることが通常です。

今回、赤色の線を書き込んで います。

縦の線で楽譜を見ると、どこで一緒に弾くのかがわかります。

縦のラインにも気をつけて楽譜を見ると、弾き方で戸惑うことも少なくなります。

が、4拍子になってしまっています。

1、2、3、( )1、2、3、( )・・・

休憩をとっているつもりは ないと思いますが、実際には空白の時間があって。

結局できたものは4拍子に。

これまでにも短い3拍子の曲は弾いてきているのですけどね。

3拍子が4拍子に なってしまうことは、皆さん一度は経験されます。

まぁ、慣れてもらうしかありません。

でも不思議と、2~3年習っている間に、正しく3拍子が取れるようになっています。

年中の生徒さんは、今、3拍子の洗礼を受けている時。

がんばって。

「ゆっくりだけど最後まで弾いてきた」にびっくり。

音符の1つ1つは、生徒さんにも十分に弾ける内容。

難しいというわけではありませんが、それでも2ページもの曲を最後まではすごい。

他のテキストの曲もある中での練習でした。

そして、生徒さんの演奏には間違いが1つもなかった。

生徒さん、数えながら練習をしてくれていました。

そりゃ、間違えないわ。

こんなに弾けていても、毎日のピアノ練習は難しいという生徒さん。

他の習い事もたくさんある生徒さんです。

音読みがパッとできることと、基本の練習を取り入れていることで、読譜力に差が出てきます。

みんなに、ここまできてもらいたい読譜力です。