講師から

12月までに、あと何回レッスンある?

マスターカードの締め切りは12月末。

1月になると、全員0からのスタートになります。

あともう少しの生徒さん、ぜひ頑張ってみて。

そんな中、今年入会された大人生徒さんが2枚目のカードを達成されました。

100曲の達成です。

基礎段階を 終えた生徒さんたちには、達成が難しい50曲チャレンジ。

簡単な基礎学習中の間に、カード達成の楽しみを味わってもらいたいです。

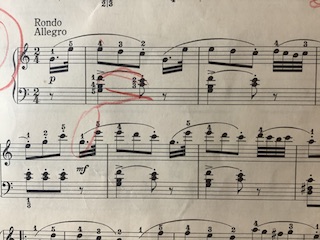

ソナチネを学習中の中学生の生徒さん。

ソナチネを学習中の中学生の生徒さん。ここまで弾けるってことは、基本的には何でも弾ける準備が整っている生徒さん。

ただ、生徒さんの音楽を聴いて思うこと。

それは、明るい曲や弾んだ曲が苦手かな?

ゆっくりで穏やかな曲は、上手に弾かれます。

ノリの良い曲は苦手な感じ。

と言うことで生徒さんに提案の上、弾んだ曲・ 明るい曲を選んで進めていくことに。

先日のレッスンでも、ちょっとした弾き方の違いで音が変わった生徒さん。

早速、次の課題も弾んだ曲。

音の響きを変えていきたい。

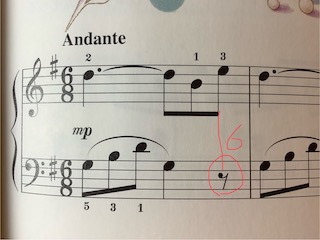

8分の6拍子を学習中の生徒さん。

8分の6拍子を学習中の生徒さん。「わかっているのに、左手をすぐ離しちゃう」と、生徒さん。

左手の四分音符は2拍伸ばす音符。

この曲で言うと、4、5 拍は伸ばしておかないといけません。

ところが生徒さん、自分でも気がついていますが、4拍目を弾いたら鍵盤から手を離しちゃう。

5拍目には既に手が離れてしまっています。

ついついやっちゃうのよね〜。

こんな時は、意識を 「伸ばす」ことから「休む」ことに変えてみましょう。

6拍目で「休む」「手を離す」と意識をしてみましょう。

レッスンでは生徒さんの横で、「6で離す」と言いながら弾いてもらっています。

休符を感じて弾くことで、きちんと伸ばすことができますよ。

今年は早々と、出欠票を出してくださる生徒さんが多いです。

今のところは出席してくださる生徒さんばかり。

・・・と言うことは、演奏曲2曲も決めなきゃいけません。

他の生徒さんと重ならないようにしたいので、早めに申し出てくださると助かります。

既に、クリスマス会用に 曲を準備して練習している生徒さんも。

余裕のある生徒さんには演奏曲を提案しますが、テキストから終了した曲を選んでも大丈夫。

そろそろ、演奏曲の準備に入りましょう。

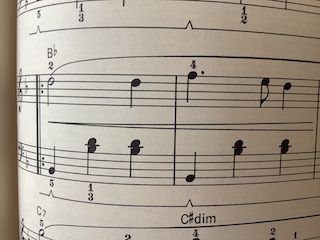

ペダルを入れた曲の練習中。

ペダルを入れた曲の練習中。1拍目でペダルを踏んだら、1小節間踏んだままの曲。

このような曲は、1拍目の音の響きの中で他の音楽を奏でます。

特に左手の1拍目の音の響きが 重要です。

ところが生徒さん、この2小節だけ、1拍目の音が響いてきません。

生徒さん自身も気がついておられて「ここだけ、変な音の響きになってしまう」とのこと。

実はこの曲、 ペダルの踏み替えは全て1拍目になっています。

他の箇所では綺麗に音が響いているのに、この2小節だけが変な感じ。

同じに踏んでいるのにどうして?

確かに生徒さん、踏み方は 同じように踏んでいらっしゃいます。

踏み方に問題があると言うよりは、弾き方に少しの工夫が必要な2小節なのです。

写真の2小節は、左手1拍目の音から2拍目の音までに距離があります。

距離があることで、1拍目の音を弾いた後に落ち着く暇なく、鍵盤から指が離れています。

指が離れた後にペダルを踏むから、1拍目の音を拾わない状況に陥っています。

指が鍵盤を押さえている間に、 ペダルを踏まないといけません。

このような場合は、指はなるべく長く押さえて、ペダルは素早く踏むように意識をします。

ペダルは、ほんの少しのタイミングのズレで良くも悪くもなります。

自分の音の響きをよく聴いて、綺麗に響くペダルを目指しましょう。

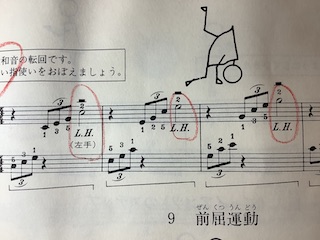

分散和音で手を交互に交差させて弾く練習曲。

分散和音で手を交互に交差させて弾く練習曲。こちら、バーナムテクニックの中の曲。

今回は8分音符の3連符ですが、16分音符で出てきたりなど、同じように弾く練習曲は多く出てきます。

最初からスムーズに弾ける生徒さんは良いのですが、弾けない時は?

弾けない大抵の原因は、指番号間違いだったり、音ミスだったり。

一音づつバラバラに弾く練習曲ですが、結局、和音の塊が 把握できていないことが弾けない原因。

塊練習を取り入れると、スムーズに弾けるようになります。

この曲の場合は、3連符のところをドミソ、ミソド、ソドミの塊で弾く練習をしましょう。

塊でスルスルと弾けるようになれば、楽譜通りのバラバラに戻して。

塊練習、オススメです。

チェルニー「やさしい20の練習曲」テキストに進むことにした小学生の生徒さん。

チェルニー「やさしい20の練習曲」テキストに進むことにした小学生の生徒さん。私の教室では、チェルニー教材は選択制。

全員に課している教材ではありません。

それは何故か?

そりゃ、ぶっちゃけ練習が大変だから。

ソナチネレベル以上の曲が弾きたいのであれば、必須かな。

「やさしい」なんてついていますが、全然やさしく ないし・・・。

まぁ、チェルニーの中では1番やさしいものになりますが。

読譜力も養われていないと、進めない教材です。

教室では、ホントに何人かの生徒さんしか 学習していない教材。

拍子感を大事に、和音の響きをよく聴いてメロディーを歌わせる。

曲の速さは、指定通りが基本。

そんな大変な教材に進む小学生さん。

聞いていると怖い教材ですが、楽しんでほしいな。

ものの見事に弾き切った曲は、最後から2曲目。

残り1曲が合格したら、がんばったBOXです。

BOXが開けたくて、 生徒さん頑張りました。

いつもだったら「宿題にする〜」と言ってさっさと終わるのに、この日は違った。

最後の曲も3拍子。

音ミスを何度繰り返しても諦めない。

「まだやる。今日やる」と言って何度も何度も。

あら〜、根性あるじゃん!

3拍子が崩れることなく、上手に弾くことができた生徒さん。

がんばったね。

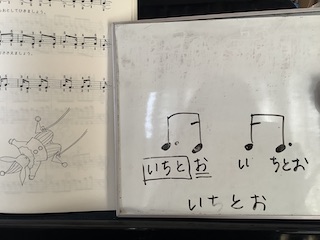

付点8分音符と16分音符の組み合わせは、3:1 で数えます。

付点8分音符と16分音符の組み合わせは、3:1 で数えます。1拍を「いちとお」と4分割で数えた時、「いちと」と「お」の3:1 。

ここまでは生徒さんも理解ができて います。

じゃ、付点8分音符の逆付点の数え方は?

3:1 が逆になるだけなので、1:3 で数えたら良いですね。

「い」と「ちとお」の1:3 になります。

対比などの学習が終了している学年ならば難しくないかもしれません。

そこまで学習が進んでいない低学年の生徒さんの場合は、難しいかも。

今は完全に わかっていなくても、何年か先にはわかるようになるかなぁ。

訳がわからなくても、取り敢えずやっていくしかないですけどね・・・。

自分で楽譜を読めるようにするためには、1つ1つの音符の長さを理解する必要があります。

自分で楽譜を読めるようにするためには、1つ1つの音符の長さを理解する必要があります。8分音符の長さ学習に進んできた、未就学の生徒さん。

本格的な数えながら練習の前に、 音符の長さ学習を進めています。

ところがこれがなかなか難しい。

1つの半分をわかってもらいたくて、お菓子をわざわざ半分に。

1つの半分と1つの半分は1 。

これが 答えなのですが、目の前に2つの個体が存在しているので「2」と言う答えに。

そうですよね〜。

実際に、個数としては2個あるもんね。

もちろん何度も何度も伝えていきますが、 ここは保護者の方にも協力を仰ぎます。

自宅でも、例えばみかんを2つに割って半分と半分を体感してもらうとか。

半分と半分を合わせて、1つを体感したり。

自宅と教室の 2ヶ所からのアプローチで、覚えていってもらいたいと思います。